- •Министерство образования и науки российской федерации федеральное агентство по образованию

- •Предисловие

- •1. Возможности программы electronics workbench

- •1.1. Основные достоинства программы Electronics Workbench

- •1.2. Компоненты электрических схем и экспериментальные возможности программы Electronics Workbench

- •2. Запуск и управление программой

- •2.1. Начало работы и операции управления

- •2.2. Запуск программы Electronics Workbench

- •2.3. Завершение работы с программой Electronics Workbench

- •3. Основы пользовательского интерфейса программы electronics workbench

- •3.1. Основное рабочее окно программы

- •3.2. Главное меню программы

- •2. Пункт главного меню Edit (правка).

- •5. Пункт главного меню: Window (окно).

- •6. Пункт главного меню Help (окно).

- •3.3. Диалоговые окна

- •3.4. Стандартная панель инструментов

- •3.5. Специальная панель компонентов и инструментов

- •4.2. Методика подготовки и моделирования схем электрических цепей

- •4.3. Ознакомление с основными приемами работы с программой Electronics Workbench

- •Задание 1: измерение напряжения источника постоянного напряжения.

- •Задание 3: измерение сопротивления.

- •А) Используемые приборы и компоненты

- •Б) Краткие сведения из теории

- •В) Порядок проведения экспериментов

- •Г) Рекомендации для выполнения экспериментов

- •1. Работа с мультиметром (Multimeter) .

- •2. Работа с вольтметром (Voltmeter).

- •3. Работа с амперметром (Ampermetеr).

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Капаев Владимир Иванович Тарасова Наталья Александровна

4.3. Ознакомление с основными приемами работы с программой Electronics Workbench

Этот параграф посвящен моделированию типовых схем линейных электрических цепей и содержит ряд практических заданий, позволяющих ознакомиться с основными приемами работы с программой EWB. Задания располагаются в порядке возрастающей сложности. При рассмотрении задания 7 следует обратить внимание на возможность работы программы EWB со стандартной программой «Калькулятор». При этом используется многооконный режим работы Windows, что позволяет непосредственно наблюдать на экране монитора результаты расчета и эксперимента.

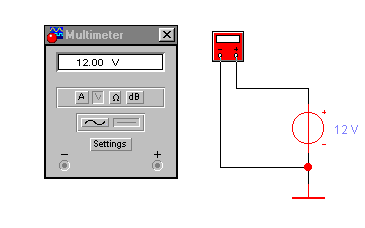

Задание 1: измерение напряжения источника постоянного напряжения.

Соберите схему в соответствии с рис. 4.23.

12 V Р

Р

Источник напряжения +12 V и заземление (обязательное в большинстве схем) переносятся при помощи мыши из поля источников Sources, а мультиметр – из панели инструментов Instruments. Соединения элементов выполняются мышью.

Двойной щелчок ЛКМ на элементе раскрывает его лицевую панель управления и индикации (у мультиметра) или диалоговое окно задания параметров элемента (у источника напряжения – величина и полярность напряжения, другие параметры).

Мультиметр должен

быть включен в режиме измерения напряжений

(V)

постоянного тока (–). Включение

моделирования производится выключателем

![]() ,

расположенным в правом верхнем углу

рабочего окна программы. При включении

моделирования мультиметр должен показать

величину напряжения источника напряжения

+12 V.

,

расположенным в правом верхнем углу

рабочего окна программы. При включении

моделирования мультиметр должен показать

величину напряжения источника напряжения

+12 V.

Измените величину напряжения до 6,5 V и проконтролируйте ее при помощи мультиметра.

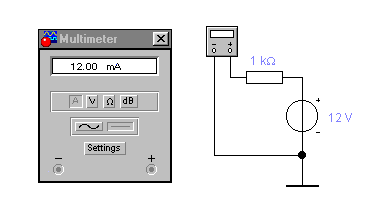

Задание 2: измерение величины постоянного тока.

Соберите схему в соответствии с рис. 4.24. Мультиметр должен быть переключен в режим измерения силы тока (А).

12 V

1 kΩ

Рис 4.24. Схема исследуемой цепи

Включите моделирование и измерьте величину постоянного тока в цепи. Результат измерения равен I=12,00 mA.

Измените значение напряжения источника напряжения до 20 V, а значение сопротивления до 1 МОм. Измерьте величину тока при этих параметрах.

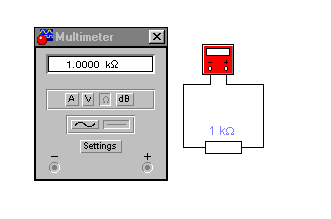

Задание 3: измерение сопротивления.

Соберите схему в соответствии с рис. 4.25. Мультиметр должен быть переключен в режим измерения сопротивлений (W).

1 kΩ

Рис. 4.25. Схема исследуемой цепи

Измерьте заданное значение сопротивления в цепи.

Измените величину сопротивления в цепи и замерьте ее.

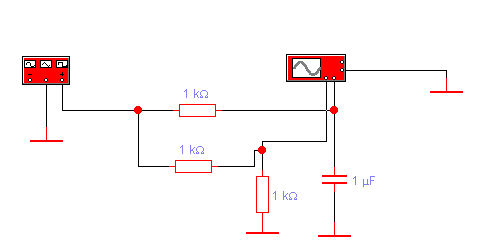

Задание 4: наблюдение и исследование временных и амплитудных характеристик сигналов переменного тока.

Соберите схему в соответствии с рис. 4.26.

1 kΩ

1 kΩ

1 kΩ

1 μF

Рис. 4.26. Схема исследуемой цепи

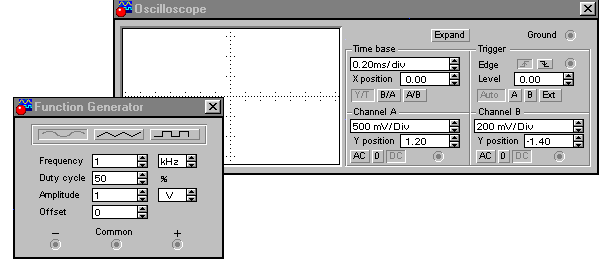

Резисторы и конденсаторы расположены на поле компонентов Basic специальной панели элементов. Функциональный генератор и виртуальный осциллограф – на поле приборов Instruments. Развернутый вид панелей управления функционального генератора и осциллографа представлен на рис. 4.27.

Установите требуемые значения частоты, амплитуды и формы сигнала (синусоидальная, прямоугольная, треугольная). Проанализируйте полученные с помощью осциллографа результаты. Измерьте при помощи осциллографа периоды подаваемых сигналов, их амплитудные значения и величины фазового сдвига.

Исследуйте зависимость величины фазового сдвига от частоты.

Рис. 4.27. Лицевые панели управления приборов

Задание 5: наблюдение и исследование переходных процессов в RC- цепях.

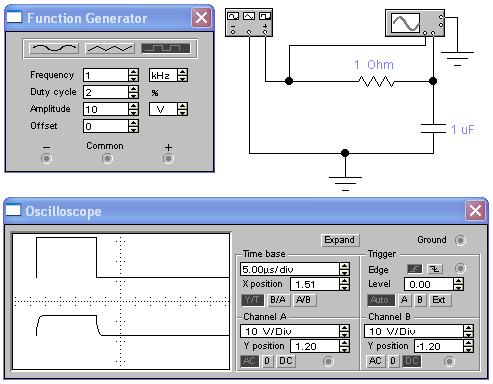

В этом задании анализ поведения RC-цепей рассматривается как пример исследования сигналов с использованием программы EWB. Основным прибором, с помощью которого исследуют сигналы, является осциллограф Oscilloscope, имеющий условное графическое изображение в поле приборов Instruments.

Соберите схему Г-образного четырехполюсника, поставив в его продольную ветвь конденсатор С = 1 мФ, а в поперечную – резистор R = 1 кОм. В результате получается дифференцирующая цепь (рис. 4.28). Канал А осциллографа соедините с выходом функционального генератора прямоугольных колебаний, а канал В – с выходом четырехполюсника. Постоянная времени τ в секундах для RC–цепи равна τ = R·C (где R надо взять в омах, а С в фарадах).

С

1 nF

R

1 kΩ

Рис. 4.28. Схема исследуемой дифференцирующей RC-цепи

В приводимом примере τ = 1000 Ом · 1·10–9 Ф = 1·10–6 с = 1 мкс.

Установите период повторения импульсов на панели функционального генератора и длительность импульсов Т (зависящую от коэффициента заполнения) так, чтобы они были много больше постоянной времени RC-цепи. В конкретном примере выбрана частота 1 кГц, следовательно, период повторения, как величина обратная, составит 0,001 с или 1 мс. Тогда при коэффициенте заполнения 2% получим Т = 0,02 мс = 20 мкс.

Для удобного наблюдения импульса на экране осциллографа задайте длительность горизонтальной развертки (Time base) 5 мкс на одно (большое) деление шкалы.

Начало развертки

сместите на 1,51 деления установкой

![]() .

.

Чувствительность вертикальной развертки по каналам задайте 10 В/дел., согласуя ее с величиной максимального напряжения функционального генератора 10 В.

Поскольку изображение черно-белое и никаких дополнительных меток нет, то для того чтобы лучи каналов «А» и «В» не сливались, разведите их установкой положения по оси Y (Y position) вверх на 1,20 деления и вниз – на 1,20 деления соответственно. В качестве рекомендации можно отметить, что при проведении моделирования на компьютере удобно окрасить цвета лучей осциллограмм, выбрав соответствующие цвета для проводников, подводящих сигналы к соответствующим каналам.

Задайте также установки Y/T, Auto и АС (рис. 4.25). Наконец, для наблюдения одного кадра, войдя в пункт главного меню Analysis и далее выбрав команду Analysis Option и Instrument, установите Pause after each screen (пауза после каждого кадра). Включите моделирование. Из характера осциллограмм (рис. 4.28) видно, что прямоугольные входные импульсы превращаются на выходе четырехполюсника в остроконечные, спадающие по экспоненте. При точном дифференцировании этих экспоненциальных «хвостов» не должно быть: должны быть импульсы в виде «линий – иголок».

Величина выходного напряжения приближенно равна производной от входного напряжения по времени, если постоянная времени цепи τ = RC меньше длительности импульсов Т .

Поменяв R и С местами, при RC >Т получаем интегрирующую цепь, в которой выходное напряжение пропорционально интегралу по времени от входного напряжения (рис. 4.29).

Для численного анализа процессов необходимо щелчком мыши по клавише Expand (расширение) на панели простой модели осциллографа открыть окно его расширенной модели (см. рис. 4.16). Используя два курсора экрана расширенной модели осциллографа, можно измерить показатели времени и величины сигнала, соответствующие позициям первого и второго курсора, и разницу между этими позициями. Эти данные позволяют зафиксировать значение сигнала и рассчитать длительность импульса Т.

1

Ω

1

μF

Рис. 4.29. Схема исследуемой интегрирующей RC-цепи

Задание 6: использование программы EWB для изучения основных законов электротехники.

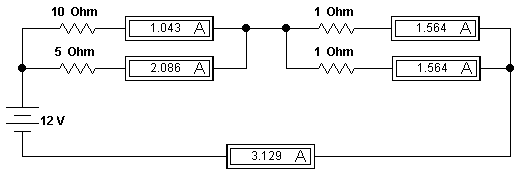

Моделирующая программа EWB позволяет изучающему электротехнику проверять справедливость любого из положений теоретического курса на практике. В качестве примера проведите проверку справедливости законов Кирхгофа.

Первый закон Кирхгофа утверждает: сумма токов, втекающих в любой узел электрической цепи, равна сумме токов, вытекающих из этого узла. Или, иначе, алгебраическая сумма токов, сходящихся в любом узле электрической цепи, равна нулю:

![]() ,

,

где n – число токов, сходящихся в узле электрической цепи.

При составлении этого равенства необходимо учитывать направления токов, сходящихся в узле. Токи, втекающие в узел, считаются токами с положительным направлением, а вытекающие из узла – токами с отрицательным направлением.

Для экспериментальной проверки этого утверждения соберите схему электрической цепи, приведенной на рис. 4.30.

Рис. 4.30. Экспериментальная проверка первого закона Кирхгофа

В приведенном примере для узла «а» входящими токами являются токи I1 и I2, а выходящими I3 и I4, тогда

I1+I2 = I3+I4, или 1,04 А + 2,09 А = 1,56 А + 56 А, или 3,13 А = 3,12 А.

Легко проверить справедливость первого закона Кирхгофа и для узла «б», а также убедиться, что закон остается справедливым для любых значений сопротивлений цепи.

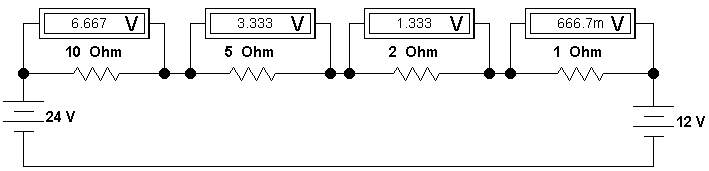

Второй закон Кирхгофа утверждает: сумма падений напряжений в любом замкнутом контуре электрической цепи равна алгебраической сумме ЭДС источников напряжения в этом контуре:

![]() .

.

Для экспериментальной проверки этого утверждения соберите схему электрической цепи, показанной на рис. 4.31.

24

V

1

Ω

2

Ω

5

Ω

10

Ω

12 V

Рис. 4.31. Экспериментальная проверка второго закона Кирхгофа

Согласно полученным экспериментальным данным составьте уравнение по второму закону Кирхгофа:

6,67 В + 3,33 В + 1,33 В + 0,667 В = (24–12) В;

12 В = 12 В.

При составлении равенства необходимо учитывать направления токов в резисторах, а, следовательно, и напряжений на участках, а также полярность источников ЭДС. Падение напряжения на резисторе и ЭДС источника напряжения считаются положительными, если их направление совпадает с принятым направлением обхода контура (в приведенном примере – по направлению хода часовой стрелки).

Задание 7: эквивалентные преобразования схем электрических цепей.

1. Исследовать последовательное и параллельное соединения резисторов.

2. Проверить эквивалентную замену двухполюсника, состоящего из двух последовательно включенных источников ЭДС.

3. Проверить эквивалентную замену двухполюсника, состоящего из двух параллельно включенных источников тока.

4. Исследовать делитель напряжения и тока.