- •2. Конструкция самолетов гражданской авиации и их классификация

- •2.1. Основные агрегаты самолета

- •2.2. Технико-экономические и летно-технические характеристики самолетов

- •2.3. Классификация самолетов

- •Р ис.2.17. Различные схемы расположения крыла

- •2.4. Требования, предъявляемые к конструкции самолетов

- •2.5. Конструкционные материалы в самолетостроении

- •Методические указания

- •Вопросы

2.2. Технико-экономические и летно-технические характеристики самолетов

Технико-экономическими характеристиками самолетов являются:

- относительная масса полезной нагрузки:

mпн = mпн /m0

где mпн - масса полезной нагрузки;

m0 - взлетная масса самолета;

- относительная масса максимальной платной нагрузки:

mкнmах = mкнmах / m0

где mкнmах масса максимальной коммерческой нагрузки;

- максимальная часовая производительность:

Пч = mкнmах∙vрейс

где vрейс - рейсовая скорость самолета;

- расход топлива на единицу производительности qТ

К основным летно-техническим характеристикам самолетов относят:

- максимальную крейсерскую скорость vкр.mах ;

- крейсерскую экономическую скорость Vкp.эк ;

- высоту крейсерского полета Нкp;

- дальность полета с максимальной платной нагрузкой L;

- среднее значение аэродинамического качества К в полете;

- скороподъемность;

- грузоподъемность, которая определяется массой пассажиров, грузов, багажа, перевозимой на самолете при заданной полетной массе и запасе топлива;

- взлетно-посадочные характеристики (ВПХ) самолета.

Основными параметрами, характеризующими ВПХ, являются скорость захода на посадку - Vз.п; посадочная скорость - Vп; скорость отрыва при взлете - Vomp; длина разбега при взлете - lраз; длина пробега при посадке - lnp; максимальное значение коэффициента подъемной силы в посадочной конфигурации крыла - Су max п; максимальное значение коэффициента подъемной силы во взлетной конфигурации крыла Су max взл

2.3. Классификация самолетов

Классификацию самолетов проводят по многим критериям.

Одним из основных критериев классификации самолетов является критерий по назначению. этот критерий предопределяет летно-технические характеристики, геометрические параметры, компоновку и состав функциональных систем самолета.

По своему назначению самолеты подразделяют на гражданские и военные. Как первые, так и вторые самолеты классифицируют в зависимости от вида выполняемых задач.

Ниже рассмотрена классификация только гражданских самолетов.

Гражданские самолеты предназначены для перевозки пассажиров, почты, грузов, а также для решения разнообразных народнохозяйственных задач.

Самолеты подразделяют на пассажирские, грузовые, экспериментальные, учебно-тренировочные, а также на самолеты целевого народнохозяйственного назначения.

Пассажирские самолеты в зависимости от дальности полета и грузоподъемности подразделяют на:

- дальние магистральные самолеты – дальность полета L >6000 км;

- средние магистральные самолеты - 2500 < L < 6000 км;

- ближние магистральные самолеты - 1000< L < 2500 км;

- самолеты для местных воздушных линий (МВЛ) - L < 1000 км.

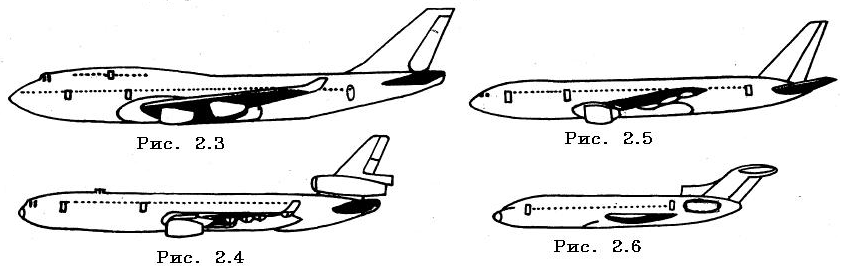

Дальние магистральные самолеты (рис. 2.3) с дальностью полета более 6000 км, обычно, оснащаются СУ из четырех ТРДД или винтовентиляторных двигателей, что позволяет повысить безопасность полета в случае отказа одного или двух двигателей.

Средние магистральные самолеты (рис. 2.4, рис. 2 .5) имеют СУ из двух-трех двигателей.

Ближнемагистральные самолеты (рис. 2.6) при дальности полета до 2500 км имеют СУ из двух-трех двигателей.

Самолеты местных воздушных авиалиний (МВЛ) эксплуатируются на авиационных трассах протяженностью менее 1000 км, а их СУ может состоять из двух, трех и даже четырех двигателей. Увеличение числа двигателей до четырех обусловлено стремлением обеспечить высокий уровень безопасности полетов при большой интенсивности взлетов-посадок, характерных для самолетов МВЛ.

К самолетам МВЛ можно отнести административные самолеты, которые рассчитаны на перевозку 4…12 пассажиров.

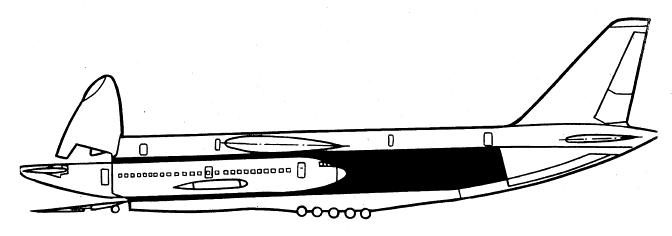

Грузовые самолеты обеспечивают перевозку грузов. Эти самолеты в зависимости от дальности полета и грузоподъемности могут подразделяться аналогично пассажирским. перевозка грузов может осуществляться как внутри грузовой кабины (рис.2.7), так и на внешней подвеске фюзеляжа (рис. 2.8).

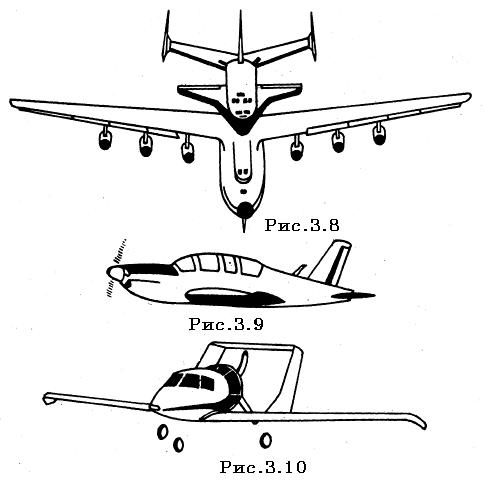

Учебно-тренировочные самолеты обеспечивают подготовку и тренировку летного состава в учебных заведениях и центрах подготовки гражданской авиации (рис.2.9) Такие самолеты часто изготовляют двухместными (инструктор и стажер)

Экспериментальные самолеты создаются для решения конкретных научных проблем, проведения натурных исследований непосредственно в полете, когда необходима проверка выдвигаемых гипотез и конструктивных решений.

Самолеты народнохозяйственного назначения в зависимости от целевого использования разделяются на сельскохозяйственные, патрульные, наблюдения за нефте- и газопроводами, лесными массивами, прибрежной зоной, дорожным движением, санитарные, ледовой разведки, аэрофотосъемки и др.

Наряду со специально спроектированными для этих целей самолетами под целевые задачи могут переоборудоваться самолеты МВЛ малой грузоподъемности.

Рис. 2.7. Грузовой самолет

Рис.2.8

Рис. 2.9

Рис. 2.10

Рис. 2.8. Перевозка грузов на внешней подвеске

Рис. 2.9. Учебно-тренировочный самолет

Рис. 2.10. Самолет народнохозяйственного назначения

Аэродинамическую компоновку самолета характеризует число, внешняя форма несущих поверхностей и взаимное расположение крыла, оперения и фюзеляжа.

В основу классификации аэродинамических компоновок положено два признака:

- форма крыла;

- расположение оперения.

В соответствии с первым признаком выделяют шесть типов аэродинамических компоновок:

- с прямым и трапециевидным крылом;

- со стреловидным крылом;

- с треугольным крылом;

- с прямым крылом малого удлинения;

- с кольцевым крылом;

- с круглым крылом.

Для современных гражданских самолетов практически используют первые два и частично третий тип аэродинамических компоновок.

Согласно второму типу классификации выделяют следующие три варианта аэродинамических компоновок самолетов:

- нормальной (классической) схемы;

- схемы "утка";

- схема "бесхвостка".

Разновидностью схемы "бесхвостка" является схема "летающее крыло".

Самолеты нормальной схемы (см.рис.2.5, 2.6) имеют ГО, расположенное за крылом. Эта схема получила господствующее распространение на самолетах гражданской авиации.

Основные достоинства нормальной схемы:

- возможность эффективного использования механизации крыла;

- легкое обеспечение балансировки самолета с выпущенными закрылками;

- уменьшение длины носовой части фюзеляжа. Это улучшает обзор пилоту и уменьшает площадь ВО, так как укороченная носовая часть фюзеляжа вызывает появление меньшего дестабилизирующего путевого момента;

- возможность уменьшения площадей ВО и ГО, так как плечи ГО и ВО значительно больше, чем у других схем.

недостатки нормальной схемы:

- ГО создает отрицательную подъемную силу практически на всех режимах полета. Это приводит к уменьшению подъемной силы самолета. Особенно на переходных режимах полета при взлете и посадке;

- ГО находится в возмущенном воздушном потоке за крылом, что отрицательно сказывается на его работе.

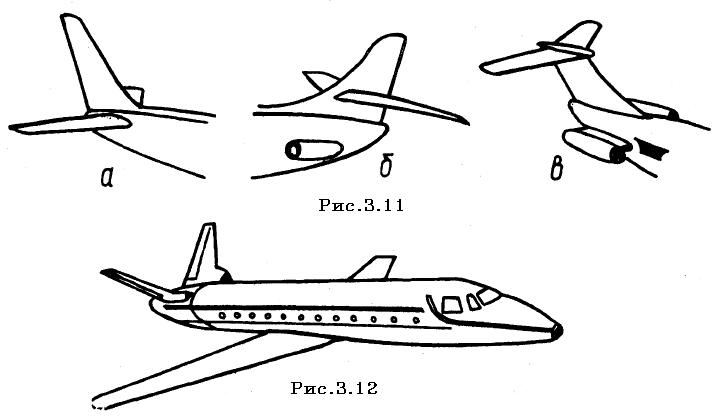

Для выноса ГО из "аэродинамической тени" крыла или из "спутной струи" закрылков на переходных режимах полета его смещают относительно крыла по высоте (рис.2.11, а), выносят его на середину киля (рис.2.11;б) или на верх киля (рис.2.11, в).

Рис. 2.11

Рис. 2.12

Рис. 2.11 Схемы размещения горизонтального оперения

а. ВО., смещенное относительно крыла по высоте;

б. ВО расположено на середине киля (крестообразное оперение);

в. Т- образное оперение;

г. v - образное оперение.

В практике самолетостроения известны случаи использования на самолете комбинированного, так называемого v -образного оперения (рис. 2.12). функции ГО и ВО в этом случае выполняют две поверхности, разнесенные под углом относительно друг друга. Рули, размещенные на этих поверхностях, при синхронном отклонении вверх и вниз работают как РВ, а при отклонении одного руля вверх, а другого вниз достигается управление самолетом в путевом отношении.

Достаточно часто на самолетах может применяться двухкилевое и даже трехкилевое ВО.

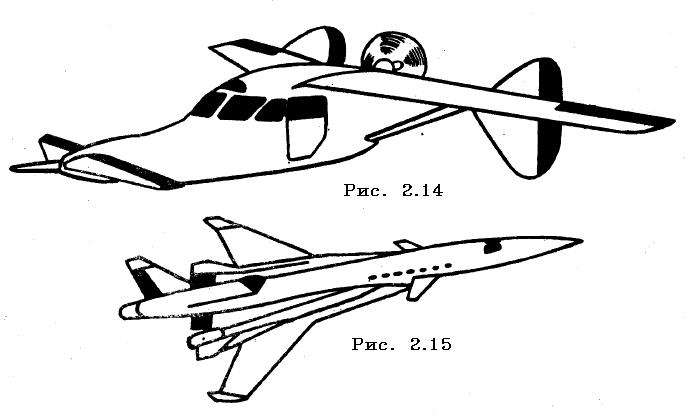

При аэродинамической компоновке самолета по схеме "утка" на ГО размещают перед крылом на носовой части фюзеляжа (рис.2.13)

Достоинствами схемы "утка" являются:

- размещение ГО в невозмущенном воздушном потоке;

- возможность уменьшения размеров крыла, так как ГО становится несущим, т.е. участвует в создании подъемной силы самолета;

- достаточно легкое парирование возникающего пикирующего момента при отклонении механизации крыла отклонением ГО;

Рис. 2.13 Компоновка самолета по схеме "утка"

- увеличение плеча ГО на более 30 %, чем у нормальной схемы, что позволяет уменьшить площадь крыла;

- при достижении больших углов атаки срыв потока на ГО возникает раньше, чем на крыле, что практически устраняет опасность выхода самолета на закритические углы атаки и сваливание его в штопор.

У самолета, выполненного по схеме "утка", смещение положения фокуса назад при переходе от М <1 к М>1 меньше, чем у самолетов нормальной схемы, поэтому увеличение степени продольной устойчивости наблюдается в меньшей мере.

Недостатками данной схемы являются:

- снижение несущей способности крыла на 10-15 % из-за скоса потока от ГО;

- сравнительно малое плечо ВО, приводящее к увеличению площади ВО, а иногда и к установке двух килей для увеличения путевой устойчивости. Это компенсирует дестабилизирующий момент, создаваемый удлиненной носовой частью фюзеляжа.

Схема "бесхвостка" характеризуется отсутствием ГО (см. рис. 1.13), при этом функции ГО перекладываются на крыло. Самолеты, выполненные по такой схеме, могут не иметь фюзеляжа, в этом случае их называют "летающим крылом". Для таких самолетов характерно минимальное лобовое сопротивление.

Схема "бесхвостка" имеет следующие достоинства:

- так как на таких самолетах используются треугольные крылья, то при больших размерах бортовой нервюры можно уменьшить относительную толщину профиля, обеспечив рациональное использование объема крыла для размещения топлива;

- отсутствие нагрузок ГО позволяет облегчить хвостовую часть фюзеляжа;

- уменьшается стоимость и масса планера, так как отсутствует ГО, по этой же причине уменьшается сопротивление трения самолета из-за уменьшения площади обтекаемой воздушным потоком поверхности;

- значительные геометрические размеры бортовой нервюры обеспечивают возможность создать эффект "воздушной подушки" на режиме посадки самолета;

- так как в схеме "бесхвостка" применяют крылья двойной стреловидности, то на взлетном режиме происходит существенней прирост коэффициента подъемной силы.

Среди недостатков этой схемы наиболее существенным являются:

- невозможность полного использования несущей способности крыла на посадке;

- снижение потолка самолета из-за уменьшения аэродинамического качества, что объясняется удержанием элевонов в верхнем отклоненном положении для достижения наибольшего угла атаки крыла;

- сложность, а иногда и невозможность балансировки самолета при выпущенных закрылках;

- сложность обеспечения путевой устойчивости самолета из-за малого плеча ВО, поэтому иногда устанавливают три киля (см. рис. 1.13).

В практике опытного авиастроения можно встретить варианты с комбинацией основных схем в одном самолете.

Возможен вариант, когда на самолете применяют два ГО - одно перед крылом и второе за ним. При реализации схемы "тандем", самолет имеет почти соизмеримые по площади крыло и ГО. Схему "тандем" можно рассматривать как промежуточную между нормальной схемой и схемой "утка", благодаря чему расширяется эксплуатационный диапазон центровок при сравнительно малых потерях аэродинамического качества на балансировку самолета.

Основными конструктивными признаками, по которым проводят классификацию самолетов, служат:

- число и расположение крыльев;

- тип фюзеляжа;

- тип двигателей, число и размещение их на самолете;

- схема шасси, характеризуемая количеством опор и их взаимным расположением относительно ЦМ самолета.

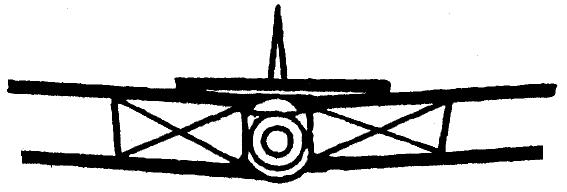

В зависимости от числа крыльев различают монопланы и бипланы.

Схема моноплана доминирует в самолетостроении, и большинство самолетов выполняется именно по этой схеме, что обусловлено меньшим лобовым сопротивлением моноплана и возможностью увеличения роста скоростей полета.

Самолеты схемы "биплан" (рис.2.16) отличаются высокой маневренностью, но они тихоходны, поэтому данную схему реализуют для самолетов специального назначения, например, для сельскохозяйственных.

Рис 2. 16 Самолет схемы "биплан"

По расположению крыла относительно фюзеляжа самолеты могут выполняться по схеме "низкоплан" (рис.2.17, а), "среднеплан" (рис. 2.17, б) и "высокоплан" (рис.2.17, в).