- •Раздел 3. Нелинейные задачи оптимального управления

- •Раздел 3. Нелинейные задачи оптимального управления

- •§1. Дополнительные сведения из теории дифференциальных уравнений и функционального анализа

- •§2. Задача Майера: постановка и обсуждение

- •§3. Теорема существования оптимального управления в задаче Майера

- •§4. Существование оптимального управления в задачах Больца и Лагранжа

- •§5. Принцип максимума в задачах с терминальным функционалом качества

- •§6. Принцип максимума в автономных задачах с закрепленными концами

- •§7. Принцип максимума в автономных задачах с подвижными концами

- •§8. Принцип максимума для неавтономных систем

- •§9. Общая схема применения принципа максимума для вычисления оптимального управления

- •§10. Примеры решения нелинейных задач оптимального управления с применением принципа максимума

- •Вопросы для самопроверки

§9. Общая схема применения принципа максимума для вычисления оптимального управления

Схема применения принципа максимума для вычисления оптимального управления в общей задаче (3.45)-(3.49) несколько отличается от схемы для линейных систем (см. §7 раздела 2). Это связано с тем, что здесь правая часть сопряженной системы зависит от параметра управления (чего нет в линейной системе), а также для решения сопряженной системы не нужны начальные условия на вектор (t).

Пусть в задаче (3.45)-(3.49) время Т фиксировано. Тогда для вычисления оптимальных управлений (точнее, экстремалей Понтрягина – подозрительных на оптимальность управлений) нужно выполнить последовательно следующие этапы.

Этап 1. Применить центральное условие принципа максимума, т.е. решить следующую оптимизационную задачу:

![]() (3.53)

(3.53)

В

результате, для каждого фиксированного

x

и

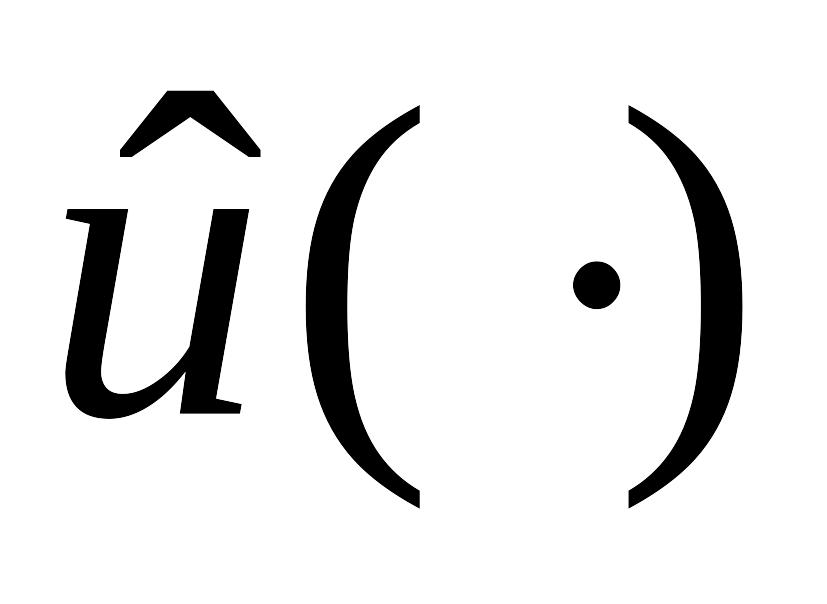

![]() определим функцию

определим функцию

![]() (3.54)

(3.54)

т.е. найдем общий вид экстремалей.

Этап 2. Найти экстремальные траектории прямой и сопряженной систем. Для этого нужно решить краевую задачу принципа максимума – систему из 2n уравнений

![]() (3.55)

(3.55)

на отрезке [0,T] с 2n краевыми условиями

![]() (3.56')

(3.56')

![]() (3.56'')

(3.56'')

Это

дает общий вид фазовой траектории

![]() ,

соответствующей экстремали (3.54), и

решение сопряженной системы

,

соответствующей экстремали (3.54), и

решение сопряженной системы

![]() .

.

Этaп 3. Установить числовое значение постоянной 0. Доказать, что 0 0 (это возможно, когда 0 = 0 приводит к противоречиям), тогда 0 = –1. Если же 0 = 0 допустимо, то задача (3.45)-(3.49) вырожденная.

Этап 4.

Вычислить окончательный вид экстремальных

управлений. Для этого найденные на

этапах 2 и 3 величины

![]() ,

0,

,

0,

![]() ,

...,

,

...,

![]() подставляем в (3.54):

подставляем в (3.54):

![]()

Для того, чтобы найденное управление было оптимальным в задаче (3.45)-(3.49), нужно:

чтобы

было допустимым управлением, т.е. чтобы

была кусочно-непрерывной функцией и

для любого t

было допустимым управлением, т.е. чтобы

была кусочно-непрерывной функцией и

для любого t

;

;чтобы в задаче (3.45)-(3.49) существовало единственное оптимальное управление (устанавливается заранее).

Замечание. Если в задаче (3.45)-(3.49) время Т не фиксировано, то его определяют дополнительно с помощью равенства (3.51). Если не удается аналитически решить краевую задачу (3.55), (3.56') , (3.56''), то используют различные численные методы.

Для задачи (3.45)-(3.49) с подвижным правым концом приведенная выше схема отличается тем, что на этапе 2 наряду с 2n неизвестными x1, …, xn, 1, …, n остаются лишь n начальных условий (3.56'), а условия (3.56'') заменяются условиями трансверсальности (3.44). Однако условие (3.44) "приводит" еще k неизвестных 1, …, k. Для них краевыми условиями служат k равенств (3.43). Таким образом, на этапе 2 для вычисления 2n + k неизвестных x1, …, xn, 1, …, n, 1, …, k имеется 2n + k уравнений (краевых условий) (3.56'), (3.43) и (3.44).

§10. Примеры решения нелинейных задач оптимального управления с применением принципа максимума

В рассмотренных ниже примерах решение задачи оптимального управления осуществляется по приведенной в предыдущем параграфе схеме и доводится до стадии построения краевой задачи принципа максимума (объединение прямой и сопряженной систем дифференциальных уравнений (3.55) с граничными условиями на фазовые переменные (3.56'), (3.56'') и/или условиями трансверсальности). Решение этих задач получается средствами теории дифференциальных уравнений или численными методами и дает общий вид фазовых траекторий и траекторий сопряженной системы, откуда уже можно получить окончательный вид экстремальных управлений.

Пример 3.4. Рассмотрим задачу Майера

(3.57)

(3.57)

![]() (3.58)

(3.58)

![]() ,

(3.59)

,

(3.59)

где

x = (x1, x2)

– фазовые координаты,

![]() – заданная точка, T > 0

– фиксированный момент времени. Правый

конец траектории в этой задаче свободен.

Функция Понтрягина записывается

следующим образом:

– заданная точка, T > 0

– фиксированный момент времени. Правый

конец траектории в этой задаче свободен.

Функция Понтрягина записывается

следующим образом:

![]() ,

,

а сопряженная система –

![]() (3.60)

(3.60)

Краевые условия для этой задачи (условия трансверсальности) принимают вид

![]() ,

(3.61)

,

(3.61)

где

![]() – целевой функционал в рассматриваемой

задаче Майера.

– целевой функционал в рассматриваемой

задаче Майера.

Из центрального

условия принципа максимума (3.53) следует:

![]() .

Тогда краевая задача принципа максимума

запишется в виде

.

Тогда краевая задача принципа максимума

запишется в виде

![]() (3.62)

(3.62)

![]() (3.63)

(3.63)

Если

краевая задача (3.62), (3.63) имеет решение

![]() (0 t T),

причем

(0 t T),

причем

![]() обращается в ноль в конечном числе

точек, то функция

обращается в ноль в конечном числе

точек, то функция

![]() будет

экстремальным управлением в задаче

(3.57)-(3.59).

будет

экстремальным управлением в задаче

(3.57)-(3.59).

Пример 3.5.

Пусть в задаче (3.57) с закрепленным правым

концом x(T) = 0,

когда T > 0

фиксировано, требуется минимизировать

функционал

![]() .

.

Здесь uR1, функция Понтрягина имеет вид

![]() ,

,

сопряженная система задается уравнениями (3.60).

Заметим,

что в случае 0 = 0

функция Понтрягина может достигать

своей верхней грани на R1

лишь при 2 = 0.

Но если 2(t) 0

(0 t T),

то из второго равенства (3.60) получим

1(t) 0,

что противоречит условиям принципа

максимума. Таким образом, можем считать

0 = –1,

т.е. рассматриваемая задача невырожденная.

Тогда из условия (3.53) получим:

![]() .

Краевая задача принципа максимума будет

иметь вид

.

Краевая задача принципа максимума будет

иметь вид

![]()

x(0) = x0, x(T) = 0.

Пример 3.6. Рассмотрим задачу быстрейшего перевода точки x = (x1, x2) из состояния x0 0 в начало координат (0, 0), предполагая, что движение точки подчиняется закону (3.57), (3.58).

В этой задаче конечный момент времени не фиксирован, критерий качества – интегральный с подынтегральной функцией f 0 1.

Функция Понтрягина имеет вид

![]()

Отсюда

ясно, что, как и в предыдущих примерах,

сопряженная система будет определяться

соотношениями (3.60). Из условия (3.53)

вытекает общий вид экстремалей:

.

Краевая задача принципа максимума в

этом случае будет состоять из системы

(3.62), граничных условий x(0) = x0,

x(T) = 0,

условия нетривиальности вектор-функции

![]() и условия (3.51), которое в данном случае

принимает вид

и условия (3.51), которое в данном случае

принимает вид

![]() .

Отметим, что в этой задаче 2 0.

В самом деле, если бы 2(t) 0,

то из второго равенства в (3.60) следует

1(t) 0,

а из (3.51) вытекает 0 = 0,

что противоречит принципу максимума.

.

Отметим, что в этой задаче 2 0.

В самом деле, если бы 2(t) 0,

то из второго равенства в (3.60) следует

1(t) 0,

а из (3.51) вытекает 0 = 0,

что противоречит принципу максимума.

Задачи

1.

Решить задачу быстрейшего попадания

из начальной точки x0 = –1

в состояние x1 = 0

для системы, заданной уравнением

![]() с ограничением

с ограничением

![]() .

.

2. Решить задачу оптимального быстродействия:

![]() ,

,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

3.

Найти минимум функционала

![]() ,

если

,

если

![]() ,

,

![]() ,

,

x(1) = 1.

Показать, что

,

,

x(1) = 1.

Показать, что

![]() – оптимальное управление, и убедиться

в том, что в принципе максимума здесь

надо принять

– оптимальное управление, и убедиться

в том, что в принципе максимума здесь

надо принять

![]() (т.е. рассматриваемая задача оптимального

управления – вырожденная).

(т.е. рассматриваемая задача оптимального

управления – вырожденная).

4.

Уравнения движения тела, движущегося

со скоростью, модуль которой равен 1,

имеют вид

![]() где u

– управление, причем

где u

– управление, причем

![]() Поставлена задача переноса тела из

начального состояния

Поставлена задача переноса тела из

начального состояния

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() в состояние

в состояние

![]() ,

,

![]() за минимальное время T.

Вычислить экстремальные управления

для этой задачи.

за минимальное время T.

Вычислить экстремальные управления

для этой задачи.

5.

Решить задачу быстрейшего попадания в

начало координат для объекта, заданного

системой

![]() с ограничениями

с ограничениями

![]() .

В качестве начального состояния взять

точку (2, 0).

.

В качестве начального состояния взять

точку (2, 0).