Полупроводни́к — материал, который по своей удельной проводимости (т.е. способности проводить электрический ток) занимает промежуточное место между проводниками и диэлектриками и отличается от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения. Основным свойством полупроводника является увеличение электрической проводимости с ростом температуры.

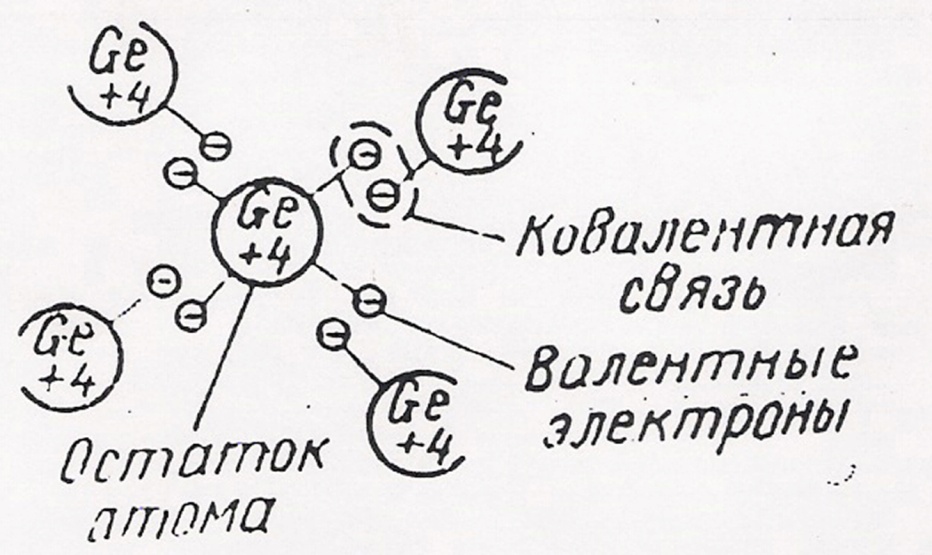

Большинство полупроводниковых приборов разрабатываются на основе кремния и германия, которые имеют атомную кристаллическую решетку: связь между атомами осуществляется парой валентных электронов (е) – один из которых принадлежит одному атому, другой – соседнему, и вращаются они по общей орбите – такая связь называется ковалентной. Для наглядности эту решетку можно представить в виде плоской сетки (Рис.1):

Поскольку у атомов кремния и германия четыре валентных электрона, то каждый атом образует четыре ковалентные связи с четырьмя соседними атомами. Эту решетку называют идеальной, а полупроводник с такой решеткой – собственным. При температуре 00К все электроны связаны, и при внесении его в электрическое поле, ток не возникает – в этих условиях полупроводник является идеальным изолятором.

Ковалентные связи не очень прочны – они легко могут быть разрушены под действием дополнительной энергии (световой, тепловой, механической...) – при этом появляются свободные электроны, которые хаотически движутся между узлами решетки.

Освободившееся место называется дыркой проводимости (дыркой), она может быть заполнена валентным электроном соседней связи, т.е. дырки будут перемещаться в направлении, противоположном электронам.

Если такой полупроводник поместить в электрическое поле, то электроны будут двигаться в сторону положительного потенциала, а дырки – в сторону отрицательного потенциала и направленное движение дырок и электронов создает электрический ток в кристалле.

Но чтобы электрон стал свободным, ему следует сообщить определенную энергию, которая зависит от силы связи валентных электронов с атомами. Для разных материалов она различна. Т.к. при освобождении электрон получает дополнительную энергию, то его полная энергия будет больше, чем у связанных электронов, на величину, необходимую для разрыва связи. Если отложить по вертикали энергию свободных и связанных электронов, то получим диаграмму (Рис.2):

Рис.2

Энергией выше уровня Wc могут обладать только свободные электроны, а ниже Wv – только связанные, поэтому появляются зоны:

- проводимости, выше Wc

- валентная, ниже Wv

Т.к. в идеальном кристалле электроны не могут обладать энергией, лежащей в зоне, расположенной между Wc и Wv, то ее называют запрещенной зоной.

Ширина запрещенной зоны определяет необходимую для освобождения электронов энергию, которая составляет:

- 0,72 Э-В – для германия;

- 1,2 Э-В – для кремния.

Процесс образования пары электрон – дырка, называется генерацией пары носителей заряда.

Процесс разрушения пары электрон - дырка, называется рекомбинацией носителей заряда.

В химически чистом полупроводнике при рекомбинации возникает равное количество дырок и электронов - возникающая при этом проводимость называется собственной, и она невелика.

Для увеличения и управления электропроводимостью полупроводников в него вводят в небольшом количестве примеси, и получают примесную проводимость – электронную или дырочную.

Для получения дырочной проводимости в полупроводник добавляют трехвалентные вещества (бор В, алюминий Al, индий In) – эта примесь называется акцептерной (Рис.3).

Рис.3 Рис.4

Рис.3 Рис.4

Три валентных электрона примеси образуют ковалентные связи с тремя соседними атомами германия или кремния, а четвертая связь остается незаполненной, т.е. образуются дырки и их общее количество больше, чем электронов.

Преобладающие по количеству заряды, называются основными (ОНЗ), другие – не основными (ННЗ).

Если ОНЗ в полупроводнике являются дырки, то это полупроводник p-типа.

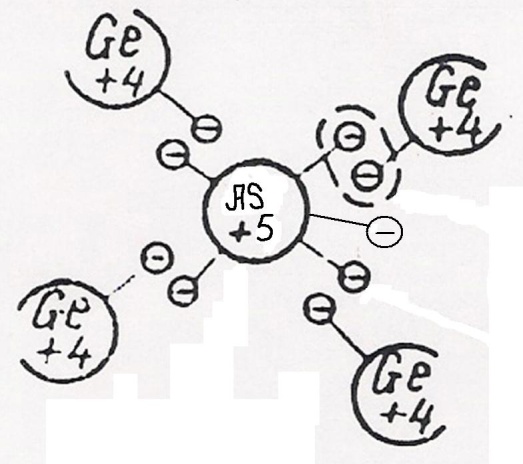

Электронная проводимость образуется добавлением пятивалентной примеси (мышьяк As, фосфор P, сурьма Sb) – эта примесь называется донорной (Рис.4).

Четыре валентных электрона примеси образуют ковалентные связи, а пятый остается свободным, т.е. количество свободных электронов больше, чем дырок, и электроны являются основными носителями зарядов (ОНЗ). Полупроводники, в которых ОНЗ являются электроны, называются полупроводниками n–типа.

Контрольные вопросы:

Собственный полупроводник и его решетка;

Получение полупроводников p-типа;

Получение полупроводников n-типа.

Блиц-вопросы:

- какой материал называется полупроводником?

- какая связь называется ковалентной?

- особенность ковалентной связи?

- условие возникновения тока в кристалле?

- направление движения дырок при внесении кристалла в электрическое поле?

- направление движения электронов при внесении кристалла в электрическое поле?

- зона проводимости – это …

- валентная зона – это …

- запрещенная зона – это …

- генерация – это …

- рекомбинация – это …

- виды примесной проводимости

- ОНЗ в полупроводнике p-типа

- ННЗ в полупроводнике n-типа

- донор – это …

- акцептор – это …

- при каких условиях полупроводник является изолятором?

Электронно-дырочный переход и его свойства

Рабочим элементом полупроводниковых приборов и интегральных микросхем является электронно-дырочный переход (p-n переход) – это тонкий приконтактный слой между двумя областями полупроводникового кристалла, одна из которых имеет электропроводность p-типа (дырочную), другая - n-типа (электронную). Переход получают в едином кристалле при легировании донорной или акцепторной примесями.

Рис.5

В p-n переходе (Рис.5), вблизи границы, происходит диффузия ОНЗ: дырок – в область «n», электронов – в область «p». При этом области вблизи границы обедняются ОНЗ и заряжаются: область «p» - отрицательно, область «n» – положительно. Таким образом, на границе раздела областей образуется переходный слой из противоположных по знаку пространственных зарядов – толщина его не превышает десятых долей микрометра. Между областями устанавливается разность потенциалов, которая называется контактной. Uкн = 0,3 – 0,4В (для германия) и 0,7- 0,8В (для кремния), т.е. создается электрическое поле, которое препятствует дальнейшей диффузии ОНЗ в соседние области, или, иначе сказать, устанавливается потенциальный барьер, который содержит малое количество носителей заряда и обладает высоким электрическим сопротивлением, поэтому называется запирающим слоем.

Ширина этого слоя зависит от концентрации примесей, диэлектрической проницаемости вещества, контактной разности потенциалов.

Электрическое поле, препятствуя диффузии ОНЗ, способствует переходу ННЗ в соседние области: электронов из p-области в n-область и дырок из n-области в p-область.

Электрический ток, создаваемый ННЗ, называется тепловым и состоит из двух составляющих: электронной Iоn , дырочной Iop , т.е. Iо = Iоn + Iоp. Так как ННЗ мало, то и образуемый ими ток невелик. Его величина не зависит от напряжения на переходе и является током насыщения ННЗ.

Диффузия ОНЗ в переходе вызывает ток диффузии, направление которого совпадает с направлением диффузии дырок:

Iдиф = Ipдиф + Inдиф

Тепловой ток по своему направлению противоположен току диффузии, поэтому общий ток перехода

Ip-n = Iдиф - Io (Iдиф считается положительным)

Итак, в p-n переходе возникает запирающий слой, ширина которого зависит и от приложенного напряжения.

Рассмотрим процессы, при этом происходящие: различают прямое (Uпр) и обратное (Uобр) напряжения.

Рис.6

Рис.6

Uпр – это такое, при котором к области «р» приложен положительный потенциал, а к области «n» - отрицательный потенциал. Это напряжение действует навстречу Uкн. Под его действием ОНЗ устремляются вглубь перехода (Рис.6), уменьшая ширину запирающего слоя, а, следовательно, и сопротивление перехода в прямом направлении, т.е. Rпр –> мало, оно составляет единицы, десятки Ом, а Uпр – десятые доли Вольта. При этом во внешней цепи возникает ток, примерно равный току диффузии: Iпр ≈ Iдиф, создаваемый ОНЗ.

Uобр – это такое, при котором к области «р» приложен отрицательный потенциал, а к области «n» - положительный потенциал – при этом поле, создаваемое внешним напряжением, совпадает с полем перехода (Рис.7). Поля складываются, потенциальный барьер возрастет (Uкн + Uобр), ширина запирающего слоя увеличивается, и ток диффузии уменьшается, т.к. ОНЗ оттягиваются от перехода. Сопротивление перехода в обратном направлении Rобр увеличивается и составляет сотни Ком, Момы, Uобр – десятки, сотни Вольт, а во внешний цепи возникает ток, по величине сравнимый с тепловым, т.е.