Оглавление:

1.Введение

2. Передающие электронно-лучевые трубки.

2.1. Электронно-лучевые трубки с внешним фотоэффектом

2.2. Электронно-лучевые трубки с внутренним фотоэффектом

3. Твердотельные преобразователи CCD и CMOS

3.1. ПЗС

3.2. КМОП

4. Заключение

Преобразователи свет-сигнал

1. Введение:

На передающей стороне ТВ системы необходимо преобразовать оптическое изображение передаваемого объекта в ТВ сигнал. Подобное преобразование можно осуществлять как с помощью электронно-лучевых (вакуумных), так и твердотельных преобразователей. Любое преобразование свет-сигнал связано с явлением фотоэффекта, который бывает внешним и внутренним.

Фотоэлектрический эффект- это испускание электронов веществом под действием света.

Открытие фотоэффекта следует отнести к 1887 г., когда Герц обнаружил, что освещение ультрафиолетовым светом электродов искрового промежутка, находящегося под напряжением, облегчает проскакивание искры между ними.

Путем обобщения экспериментально полученных результатов были установлены следующие закономерности фотоэффекта:

При неизменном спектральном составе света сила фототока насыщения прямо пропорциональна падающему на катод световому потоку.

Начальная кинетическая энергия вырванных светом электронов линейно растет с ростом частоты света и не зависит от его интенсивности.

Фотоэффект не возникает, если частота света меньше некоторой характерной для каждого металла величины

,

называемой красной границей.

,

называемой красной границей.

Испускание электронов во внешнюю среду под воздействием излучения называют фотоэлектронной эмиссией, а само явление внешним фотоэффектом.

Внутренний фотоэффект заключается в возникновение свободных носителей заряда - электронов и (или) дырок в твёрдом теле при поглощении в нём квантов электромагнитного излучения.

Для получения телевизионного изображения использовалось явление как внутреннего, так и внешнего фотоэффекта.

Явление внешнего фотоэффекта использовалась в электронно-лучевых трубках типа диссектор Фарнсворта, иконоскоп, супериконоскоп, ортикон и суперортикон.

Внутреннего фотоэффекта, возникающего на мишени передающей электронно-лучевой трубки – в электронно-лучевых трубках типа видикон и его аналогов.

В настоящее время для преобразования свет- сигнал в телевизионных камерах используется явление внутреннего фотоэффекта, возникающее в светочувствительном слое CCD или CMOS матрицы.

2. Передающие электронно- лучевые трубки

Электронно-лучевые трубки с внешним фотоэффектом.

СУПЕРОРТИКОН

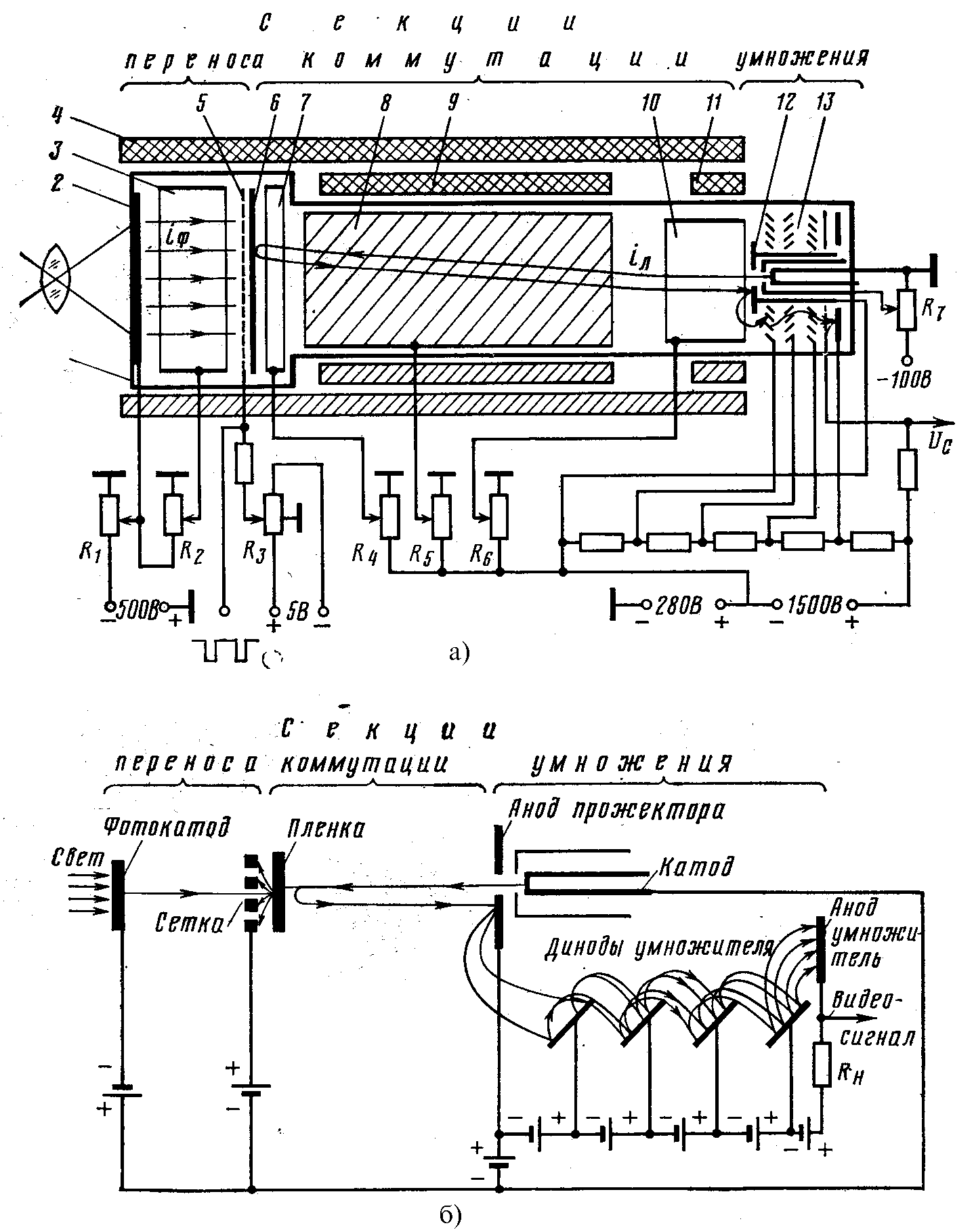

Суперортикон является наиболее чувствительной из существующих передающих телевизионных трубок. Устройство и схема включения суперортикона изображены на рис.1а , а рис.1б поясняет принцип его работы.

Трубка 1 (рис.1а ) находится в равномерном магнитном поле, создаваемом длинной фокусирующей катушкой 4. По характеру протекающих в трубке процессов ее можно условно разделить на три секции: переноса, коммутации и умножения.

Секция переноса электронного изображения обеспечивает создание на мишени 6 с сеткой 5 потенциального рельефа, соответствующего распределению яркости передаваемого изображения.

Ускоряющее напряжение между мишенью и фотокатодом 2 совместно с фокусируемым полем катушки 4 обеспечивает перенос фотоэлектронов с фотокатода на мишень и фокусировку электронного изображения в плоскости мишени. Точная фокусировка электронного изображения осуществляется регулировкой напряжения на фотокатоде (R1).

Так как секция переноса расположена около края фокусирующей катушки, где магнитное поле слегка сходится, перенос электронного изображения происходит с некоторым уменьшением его размера (на 15…20%). В процессе переноса изображения происходит также небольшой его поворот. При этом возникают геометрические и S-образные искажения изображения, обусловленные различным углом закручивания фотоэлектронов, вылетающих на разных расстояниях от центра. Для устранения этих искажений между фотокатодом и мишенью располагается цилиндрический электрод 3, называемый ускоряющим, на который подается отрицательное напряжение (с резистора R2) на несколько десятков вольт ниже, чем на фотокатод. Создаваемое ускоряющим электродом поле, влияя в основном на наиболее удаленные от центра электроны, изменяет их угол поворота, выравнивая его с углом поворота других электронов. Описанные условия работы секции переноса относятся к так называемому стандартному суперортикону, наибольший диаметр которого равен 75 мм (3 дюйма).

В несколько другом режиме работает секция переноса увеличенного суперортикона, диаметр которого равен 115 мм (4,5 дюйма). В этом суперортиконе используется такая же площадь фотокатода, как и в стандартном, что позволяет применять одинаковые объективы. Но перенос электронного изображения происходит с увеличением в 2,5…3 раза. Это достигается помещением около фотокатода короткой дополнительной фокусирующей катушки. Ускоряющий электрод имеет специальную форму в виде усеченного конуса.

Секция коммутации служит для формирования и отклонения электронного луча и считывания потенциального рельефа мишени. Анод прожектора 12 имеет небольшое выходное отверстие (до 50 мкм), что вместе с общей конструкцией прожектора обеспечивает образование тонкого луча с однородным распределением плотности тока по его сечению и малым числом электронов со значительными радиальными скоростями.

Электроны, вылетевшие из прожектора, попадают в сходящееся магнитное поле, которое переходит затем в равномерное, создаваемое фокусирующей катушкой 4. Из-за неточности механического монтажа прожектора в трубке электронный луч обычно не совпадает с направлением силовых линий продольного фокусирующего поля. В результате электроны луча получают радиальную составляющую скорости. Сам луч принимает вид спирали и подходит к мишени не перпендикулярно, а под некоторым углом, что вызывает искажения. Для устранения этого явления вблизи анода прожектора устанавливается специальная корректирующая катушка 11. Она состоит из двух пар взаимно перпендикулярно расположенных секций подобно отклоняющим (9). Изменяя силу и направление тока в секциях катушек, можно скорректировать несовпадение луча с продольным фокусирующим магнитным полем.

Выйдя из прожектора, электронный луч попадает в тормозящее электрическое поле, образуемое длинным фокусирующим электродом 8, выполненным в виде внутреннего покрытия стенки колбы токопроводящим слоем. Изменением напряжения на этом электроде (R5) обеспечивается точная фокусировка луча.

Между мишенью и фокусирующим электродом имеется электростатическая линза. В центре ее электрическое поле направлено продольно, но к краям оно искривляется, в нем появляется также радиальная составляющая. Поэтому по мере того, как луч при развертке отклоняется от центра, его электроны, проходя поле этой линзы, получают радиальную составляющую скорости. В результате этого под воздействием продольного магнитного поля электронный луч принимает спиральную форму и подходит к мишени не под прямым углом. Создаваемые вследствие этого искажения неравномерны по полю изображения. В центре они практически отсутствуют, а по мере приближения к краям изображения – возрастают.

Для уменьшения влияния этого явления между мишенью и фокусирующим электродом установлен специальный, так называемый тормозящий электрод 7. Его потенциал меньше, чем потенциал фокусирующего электрода, и подбирается таким образом, чтобы уменьшить кривизну поля электростатической линзы.

Рис. 1. Устройство и схема включения суперортикона

-трубка; 2 -фотокатод; 3 - ускоряющий электрод; 4 - длинная фокусирующая катушка;

5 - сетка; б - мишень; 7 - тормозящий электрод; 8 - длинный фокусирующий электрод;

9 - отклоняющая катушка; 10 - корректирующий электрод умножителя;

11 - корректирующая катушка; 12 - анод прожектора; 13 - вторично-электронный умножитель

По выходе из поля фокусирующего и тормозящего электродов электроны луча полностью теряют свою энергию и подлетают к мишени с нулевой скоростью. Происходит коммутация потенциального рельефа мишени. При этом часть электронов переходит на мишень, нейтрализуя ее заряд, а остальная часть - возвращается обратно в сторону катода. Обратный луч оказывается промодулированным по плотности в соответствии с распределением потенциального рельефа на мишени.

Возвращающиеся электроны луча попадают в ускоряющее электрическое поле, которое образуется тормозящим и фокусирующим электродами и анодом прожектора, потенциалы которых возрастают по направлению движения электронов обратного луча.

Секция умножения состоит из пятикаскадного вторично-электронного умножителя 13 для усиления тока обратного луча. Конструктивно умножитель выполнен в виде кольцевых динодов, имеющих жалюзи, которые окружают электронный прожектор.

Наружная поверхность анода прожектора одновременно является первым динодом умножителя. Около анода прожектора расположен корректирующий электрод (цилиндр) умножителя 10. Он, совместно с анодом прожектора и вторым динодом, образует электрическое поле, направляющее вторичные электроны с прожектора на второй динод.

Телевизионный сигнал, создаваемый суперортиконом, в отличие от других типов передающих трубок, имеет низкое отношение сигнал/шум (особенно при передаче темных участков изображения). Другим недостатком этой передающей трубки является "послеизображение", проявляющееся в наличии сигнала на ее выходе в течение длительного времени после прекращения передачи неподвижного изображения. Тем не менее, суперортикон находит и в настоящее время широкое применение в телевидении.