- •2. Графическое счисление пути судна, его элементы и точность. Правила ведения прокладки.

- •3. Снс. Задачи решаемые с помощью эвм и снс.

- •5. Управление судном при прохождении перекатов мостов, крутых изгибов русла и выполнение оборотов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 14, 15 «Расхождение судов с мех. Двигателя на встречных и пересекающихся курсах».

- •2. Дрейф судна, его определение и учет при прокладке.

- •3 . Устройство компаса кмот - 127 мм.

- •4. Постановка судна на якорь, выбор якорной стоянки, отдача якоря, стоянка на якоре, съемка с якоря. Постановка и съемка с бочек.

- •5. Управление судном при угрозе столкновения, при пожаре, при съемке с мели, при повреждении корпуса, рулей, движителей, при падении человека за борт.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 17 «Действие судна, которому уступают дорогу».

- •3. Необходимость и сущность уничтожения девиации. Уничтожение девиации способом Эри. Оценка качества уничтожения девиации.

- •4. Особенности штормового плавания. Подготовка судна к плаванию в шторм. Определение длины, периода волны и курсового угла волнения.

- •5. Особые правила плавания в низовьях Дуная.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 19 «Плавание при ограниченной видимости».

- •2. Определение места судна по 2-м и 3-м пеленгам.

- •3. Причины изменения девиации в плавании, определение девиации и поправки компаса по створам и счислению с гирокомпасом.

- •4. Абсолютная и относительная влажность, ее суточный ход. Приборы и порядок наблюдения за влажностью.

- •5. Ходовая сигнализация одиночных моторных судов, буксируемых, толкаемых составов, счаленных групп.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 20, 21 «о применении навигационных огней и их наименование».

- •2. Судовой журнал и правила его ведения. Организация штурманской службы.

- •3. Комплекс приборов гак «Вега» их назначение. Порядок включения и эксплуатации.

- •4. Температура и замерзание морской воды. Классификация льдов, наблюдение надо льдами. Ледовая служба и разведка.

- •5. Стояночная сигнализация судов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 32, 33, Приложение 3. «Оборудование для подачи звуковых сигналов».

- •2. Использование ограждающих изолиний: опасные углы, пеленга, расстояния.

- •3. Комплекс приборов авторулевого абр (ар) их назначение, порядок включения и эксплуатация авторулевого. Режимы работы авторулевого.

- •4. Источники и способы нагревания атмосферы. Суточный и ходовой ход температуры, приборы и порядок наблюдения за температурой воздуха. Температурные шкалы.

- •5. Звуковая сигнализация судов и радиотелефонная связь. Сигналы бедствия.

- •6. Навигационная прокладка.

- •3. Сарп - основные виды изображения информации.

- •4. Причины образования и виды туманов, их характеристика. Прогнозирование туманов и видимости.

- •5. Назначение, конструкция знаков и огней для обозначения судового хода.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правила расхождения с морскими дноуглубительными снарядами и судами занятыми специальными работами.

- •2. Системы ограждения опасностей мамс-а.

- •3. Состав системы инмарсат, ее назначение и порядок ведения переговоров.

- •4. Давление атмосферы, единицы измерения, приборы и порядок наблюдения за давлением. Приведение давления к уровню моря. Барическая ступень и тенденция. Прогнозирование погоды по давлению.

- •5. Обгон и разворот судов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Требование пднв для помощников капитана, несущих вахту в порту.

- •2. Назначение, содержание и корректура книг «лоции».

- •3. Подача сигналов бедствия с помощью радиооборудования и буев арб с судов и спас, средств Использование рл-маяков ответчиков для поиска судов, спас средств, людей. Схемы поиска.

- •4. Воздушные массы, их классификация и погода в них. Атмосферные фронты и погода в них.

- •5. Огни и знаки мостов. Управление судами при прохождении мостов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Основные принципы несения ходовой навигационной вахты согласно пднв.

- •2. Назначение, содержание и корректура книг «Радиотехнические средства навигационного оборудования».

- •3. Выбор и обоснование маневра на расхождение на заданной дистанции (Дкр. И tкр.).

- •4. Местные признаки погоды и ее прогнозирование.

- •5. Стоянка и швартовка судов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 3 «Общие определения».

- •2. Магнитное склонение и его обозначение на картах. Приведение склонение к году плавания. Магнитные бури и аномалии.

- •3. Рлс. Виды индикации, их достоинства, недостатки и применение.

- •4. Параллактический треугольник и его решение.

- •5. Образование перекатов. Элементы перекатов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Особенности расхождения и обработки радиолокационной информации при плавании на каналах, фарватерах, реках.

- •2. Классификация морских карт и их корректура.

- •3. Сарп - функциональные возможности для расхождения судов. Захват объектов на сопровождение.

- •4. Ветер, его причины и элементы, барический градиент. Определение элементов ветра по приборам и визуально. Шкала Бофорта.

- •5. Оппд. Требования к предупреждению загрязнения окружающей среды.

- •6. Навигационная прокладка.

- •2. Географические координаты: широта и долгота. Разность широт и долгот. Морские единицы длины и скорости.

- •3. Рлс. Блок схема, назначение блоков.

- •5. Извилистость речного русла. Виды изгибов русла. Особенности течения в речном потоке.

- •6. Навигационная прокладка.

- •2. Назначение, содержание и корректура книг «Огни и знаки».

- •3. Маневренный планшет. Обработка радиолокационной информации. Оценка ситуации (курс, скорость другого судна) и опасности столкновения.

- •4. Циклоны, их происхождение, строение, пути движения, развитие и погода в них. Тропические циклоны.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Средства связи и сигнализация на суднах, их виды, назначение, конструкция. Правила применения, ухода и хранения пиротехники.

- •2. Истинный меридиан. Истинные направления: курс, пеленг, курсовые углы. Связь между ними. Истинный горизонт (системы деления горизонта: румбовая, круговая и четвертая).

- •3. Таблицы приливов их содержания и пользование ими. Использование графиков уровней моря для основных и дополнительных пунктов.

- •4. Обработка радиолокационной информации при расхождении с несколькими судами.

- •5. Река. Речная система. Водосборный бассейн. Долина и русло реки. Элементы реки: яр, коса.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Международный свод сигналов, назначения структуры, применение при флажковой и радиотелефонной связи.

- •2. Элипсоиды Земли и ее размеры. Основные точки, линии и плоскости на Земном шаре.

- •4. Горизонтная система координат.

- •5. Виды питания рек, расход воды, речной сток. Фазы водного режима рек, колебаний уровня на реках.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 2 «Ответственность».

- •2. Годность к выполнению обязанностей на вахте. Сдача вахты. Планирование рейса.

- •5. Виды наносных образований, глинистые и каменистые образования в руслах рек.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 71. Правило 5 «Наблюдение. Организация радиолокационного наблюдения».

- •2. Земной магнетизм и его элементы. Магнитные полюса, экватор, меридиан. Магнитные направления их связь с истинными.

- •3. Рлс. Основы чтения радиолокационного изображения. Способы опознания ориентиров. Радиолокационные рмк. Ложные эхо-сигналы.

- •4. Порядок исправления высот светил.

- •5. Устройство судоходных шлюзов и их элементы. Виды наполнения камер. Судоходные сигнализации шлюзов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 7 «Опасность столкновения и ее обнаружение».

- •2. Гирокомпасный меридиан, курс и пеленг. Поправка гирокомпаса, причины ее изменения. Связь гирокомпасных и истинных направлений.

- •3. Рлс. Определение места судна по пеленгу и расстоянию, по пеленгу и расстоянию до береговой черты с плавными очертаниями.

- •5. Водохранилища. Зоны водохранилищ, их режим. Режим нижних бьефов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 9 «Плавание в узкостях».

- •2. Требование к морской карте. Локсодромия и Ортодромия. Меркаторская проекция ее построения и пользование ею.

- •3. Снс. Принцип действия и схема работы спутниковых навигационных систем Навстар и Глонасс.

- •4. Всемирное (Гринвичское), местное, судовое, декретное время..

- •5. Маневренные качества толкаемых составов, управление толкаемым составом при прохождении перекатов и мостов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппcc - 72. Правило 16 «Действия судна, которое уступает дорогу».

- •2. Течение их элементы. Графический учет течений при прокладке. Прямая и обратная задачи. Схемы расчетов курсов и пути.

- •3. Судовой магнетизм. Силы вызывающие постоянную, полукруговую, четвертную и креновую девиацию. Характеристики девиации.

- •4. Состав и строение атмосферы Земли.

- •5. Общие правила плавания по реке Дунай. Общие положения, требования и область применения правил. Термины, судовые документы.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 18 «Взаимные обязанности судов».

- •2. Необходимость обсервации и их сущность. Изолинии и линии положения: прямая, окружность и методы их получения.

- •3. Остаточная девиация, ее определение по створу и сличению с гирокомпасом. Вычисление таблицы девиации.

- •4. Управление судном в штормовом плавании. Штормование судна. Повороты на волнении.

- •5. Оппд. Марки, шкалы, осадки, обмер судов. Визуальная сигнализация судов, применение, определение, щиты, флаги, знаки, огни.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 13 «Обгон судов в море».

- •2. Циркуляция судна, определение элементов циркуляции с помощью рлс. Графический учет циркуляции при прокладке.

- •3. Снс. Электронные карты.

- •4. Влияние работы движителей на управляемость судна. Совместная работа руля и винта. Управление судами с различными двигателями, движителями, многовинтовыми судами, судами на подводных крыльях.

- •5. Привалы и отвалы судов в различных путевых условиях.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Использование укв-связи для предупреждения столкновения судов.

- •2. Определение места судна по Крюйс-пеленгу.

- •3. Комплект приборов гк «Курс», гк «Амур», их назначение. Порядок включения и эксплуатации гк «Курс», гк «Амур». Коррекция поправки гирокомпаса.

- •4. Физические и химические свойства морской воды.

- •5. Ходовая сигнализация и знаки парусных судов, малых судов, паромов, судов перевозящих опасные грузы, пассажирских судов потерявших управляемость, соединение плавучего материала.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 10 «Плавание по системам разделения движения».

- •2. Оценка достоинства карты и доверие к ней. Подъем карты.

- •4. Определение места судна по 3-4-м звездам. Приведение высот к одному зениту.

- •5. Маневренные качества буксируемых составов. Управление буксируемым составом при прохождении перекатов мостов и крутых изгибов русла.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 22, Приложение 1. «Видимость, характеристика, расположение навигационных огней и знаков».

- •2. Определение места судна способом Крюйс-расстояния.

- •3. Принцип действия блок-схемы эхолотов. Комплекс приборов эхолотов нэл - 5 и нэл - 10, их назначение и эксплуатация.

- •4. Швартовые операции. Швартовка лагом и кормой к причалу. Стоянка на швартовых, тягуны, перетяжки, отход от причала.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 8 «Действия для предупреждения столкновения».

- •3. Рлс. Навигационные использования сарп и рлс.

- •4. Определение широты по высоте Полярной.

- •5. Путевые работы: траление, руслоочищение, дноуглубление. Проход судов мимо работающих дноуглубительных и руслоочистительных снарядов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 34, 35 «Звуковые сигналы судов».

- •2. Аналитическое (письменное) счисление пути судна. Основные формулы и таблицы счисление Составное аналитическое счисление. Порядок ведения расчетов, учет ветра и течения.

- •3. Принцип действия лага иэл - 2 комплект приборов лага, их назначение. Включение лага и его эксплуатация.

- •4. Особенности ледового плавания. Наблюдение над льдами. Подготовка судна к плаванию. Самостоятельное плавание во льдах. Плавание под проводкой ледокола.

- •5. Назначение, установка, конструкция запрещающих, предписывающих указательных знаков и огней.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 6 «Безопасная скорость».

- •2. Компасный меридиан, компасные направления: курс, пеленг, окп их связь с магнитными.

- •3. Рлс. Пеленг и расстояние их изменение и точность.

- •4. Морской астрономический ежегодник, его назначение, содержание и пользование.

- •5. Габариты судоходных путей. Гарантированные габариты путей.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 37 «Сигналы бедствия. Обязанность оказания помощи людям и судам, терпящим бедствие».

- •2. Плавание и ведение счисления при плавании во льдах, при ограниченной видимости, в узкостях, по системам разделения движения.

- •3. Состав системы коспас - сарсат, ее назначение.

- •4. Облачность. Причины образования, виды и ярусы облаков. Осадки, их виды и характеристика. Прогноз погоды и осадков по облачности.

- •5. Встречное плавание и расхождение судов.

- •6. Навигационная прокладка.

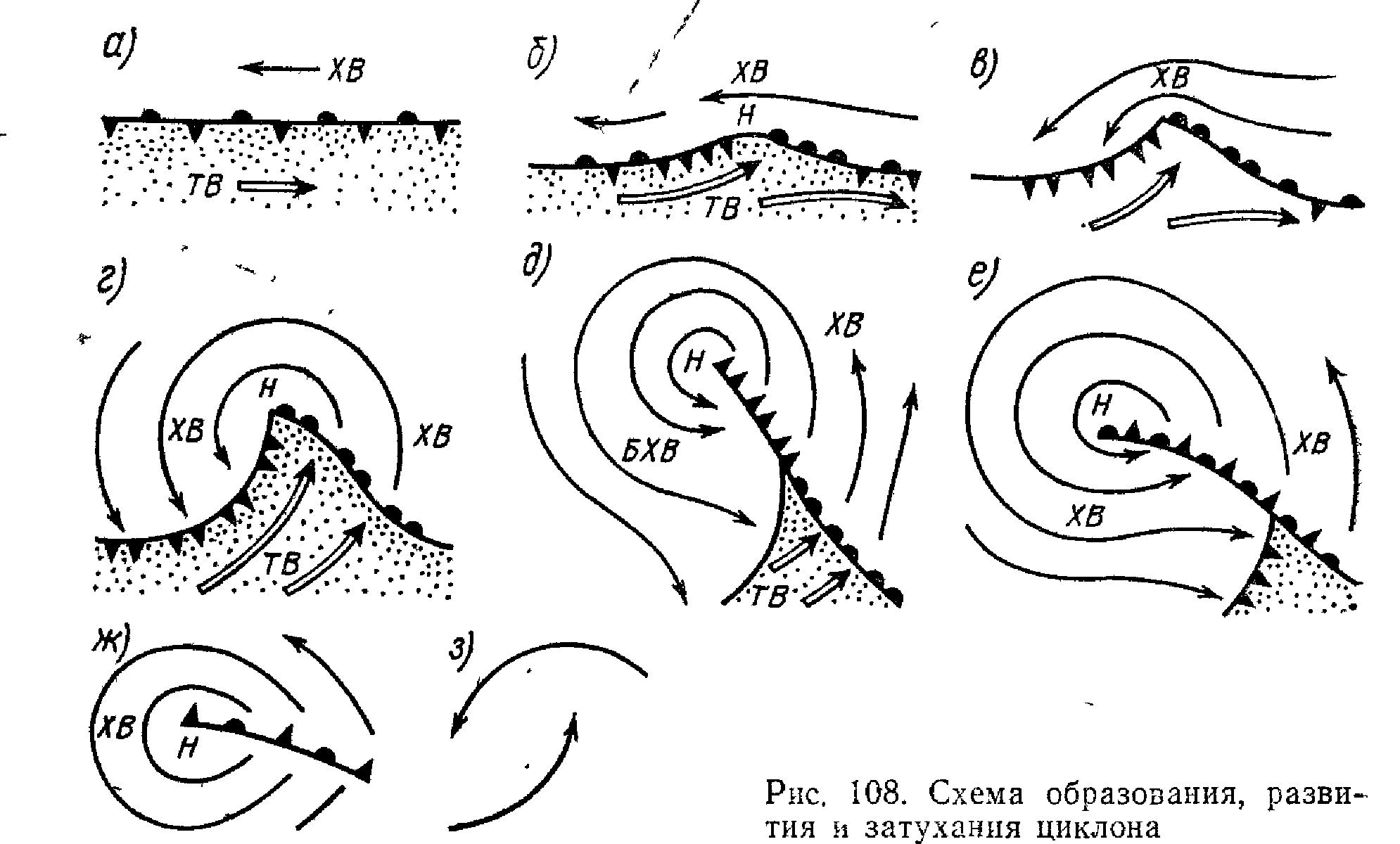

4. Циклоны, их происхождение, строение, пути движения, развитие и погода в них. Тропические циклоны.

Циклоном называется область низкого атмосферного давления с движением воздуха против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке—в южном. На карте погоды циклон изображается в виде системы замкнутых изобар с наименьшим давлением в центре циклона. Циклонический вихрь охватывает огромные пространства диаметром до 3000 км и высотой до 10 км. Образование циклонов происходит вследствие соприкосновения воздушных масс, имеющих разные температуры, давление, плотность и т. д. Циклоны перемещаются со скоростью 30—40 км/ч, а иногда и до 100 км/ч. Продолжительность существования циклона 6—7 дней. За это время циклон перемещается на несколько тысяч километров.

Как правило, все циклоны и антициклоны движутся с запада на восток. В северном полушарии циклоны отклоняются к северу, а антициклоны — к югу. В южном полушарии они отклоняются в обратном направлении. Пути перемещения циклонов и антициклонов многообразны, но все же наблюдаются и определенные их перемещения. В Северной Атлантике циклоны движутся с юго-запада на северо-восток, вдоль Скандинавии на Баренцево море и далее на Карское море. Некоторые циклоны из Атлантики следуют вдоль западной Европы, через Балтийское море и далее на восток. В районе Средиземного моря зимой зарождается большое число циклонов, движущихся на восток, через Черное и Азовское моря, затем на Украину и Поволжье. Антициклоны перемещаются с запада на восток, отклоняясь к югу.

Погода в циклоне. В результате циркуляции двух воздушных масс—теплой и холодной—погода в циклоне будет различной — холодной и теплой, пасмурной и малооблачной, сухой и влажной. Важное значение в формировании погоды имеют фронты — поверхности раздела холодных и теплых воздушных масс. В зоне соприкосновения фронтов формируются мощные облака, обильные осадки. Вертикальные перемещения воздушных масс также влияют на формирование погоды. Восходящие потоки воздуха максимальны в центральной части циклона и здесь сосредоточивается самая большая облачность, дающая обильные осадки. Наиболее сильные ветры обычно образуются в районе фронтов, особенно в районе холодного фронта. В теплом секторе преобладают незначительные ветры. В целом погода в циклоне в навигационном отношении неблагоприятна. В северо-восточной части циклона обычно выпадают обложные осадки, дуют юго-восточные и восточные ветры, наблюдаются низкая температура, плохая видимость. В северо-западной части циклона отмечается самая низкая температура с северными и северо-западными ветрами, хорошая видимость, небольшая облачность и незначительные осадки. Южная часть циклона зимой характеризуется сильными ветрами, плохой видимостью и обильными осадками. Ветер шквалистый, переменных направлений. Этот район наименее благоприятный для плавания судов.

И з

рис 108 можно получить представление об

образовании, развитии и затухании

циклона. Если при параллельном движении

воздушных масс одна из них (теплый воздух

ТВ или холодный воздух ХВ) меняет скорость

и начинает движение в противоположном

направлении, то поверхность раздела

двух воздушных масс начинает деформироваться

и перемещаться (рис 108, а) Это происходит

в результате разницы в скорости и

плотности смежных воздушных масс

Деформированная часть фронта раздела

двух масс принимает форму волны,

постепенно увеличивающей крутизну.

Воздушные потоки в месте образования

волны образуют завихрение. Холодный

воздух (ХВ) вклинивается в теплый воздух

(ТВ), а теплый вторгается в холодный.

Образуются два подвижных участка —

холодный а теплый, которые удлиняются

в процессе развития вихря (рис. 108, б, в,

г). Вихреобразное движение воздушных

масс и искривление поверхности их

раздела происходят на участке

наименьшего-давления. Волнообразное

искривление поверхности раздела двух

воздушных масс сопровождается появлением

области пониженного давления. Процесс

формирования и развития циклона

разделяется на три стадии.

з

рис 108 можно получить представление об

образовании, развитии и затухании

циклона. Если при параллельном движении

воздушных масс одна из них (теплый воздух

ТВ или холодный воздух ХВ) меняет скорость

и начинает движение в противоположном

направлении, то поверхность раздела

двух воздушных масс начинает деформироваться

и перемещаться (рис 108, а) Это происходит

в результате разницы в скорости и

плотности смежных воздушных масс

Деформированная часть фронта раздела

двух масс принимает форму волны,

постепенно увеличивающей крутизну.

Воздушные потоки в месте образования

волны образуют завихрение. Холодный

воздух (ХВ) вклинивается в теплый воздух

(ТВ), а теплый вторгается в холодный.

Образуются два подвижных участка —

холодный а теплый, которые удлиняются

в процессе развития вихря (рис. 108, б, в,

г). Вихреобразное движение воздушных

масс и искривление поверхности их

раздела происходят на участке

наименьшего-давления. Волнообразное

искривление поверхности раздела двух

воздушных масс сопровождается появлением

области пониженного давления. Процесс

формирования и развития циклона

разделяется на три стадии.

1. Стадия волны—слабое искривление поверхности раздела двух воздушных масс (рис. 108, б, в).

2. Стадия молодого циклона (см. рис. 108, г) с образованием теплого сектора, четко выраженными поверхностями раздела наступающих масс теплого и холодного воздуха.

3. Стадия окклюдирования (рис. 108, д, е, ж, з). Характеризуется постепенным смыканием поверхностей раздела двух воздушных. масс. Теплый сектор вытесняется холодным воздухом в верхние слои, сужается и исчезает. Холодный воздух заполняет нижние-слои. Холодный воздух из-за своей большей плотности увеличивает давление, которое равномерно распределяется по всему участку, и циклон исчезает.

Тропические циклоны зарождаются в широте тропиков; главнейшими очагами их зарождения являются: 1) Карибское море и Мексиканский залив, здесь они называются антильскими ураганами, 2) Тихий океан—восточное Филиппинских островов, Южно-Китайское море, здесь они носят название тайфунов, 3) Аравийское море и Бенгальский залив, в этом районе они называются циклоны, 4) южная часть Индийского океана, восточное Мадагаскара (в районе острова Маврикия), здесь они называются орканы.

В Северном полушарии тропические циклоны движутся сначала на NW, а затем в широте 25—30° постепенно поворачивают к N0. При этом циклоны огибают субтропические антициклоны по их западной периферии, перемещаясь под воздействием воздушных течений в этих антициклонах. В южном полушарии движение тропических циклонов направлено соответственно сначала на SW, а затем на SO. Если с переходом в умеренную зону тропический циклон встречает полярный фронт, он увеличивается в размерах и превращается в обычный циклон с теплым фронтом. При этом в северном полушарии он меняет свое направление на N0. Тропические циклоны имеют большие величины барических градиентов (30—40 мб}, а отсюда и большую скорость ветров (60—100 м/сек). Большие скорости ветров наблюдаются по всей области циклона за исключением центра, где находится область безветрия. Поперечник тропического циклона 100—300 миль, диаметр центральной части 20—30 миль. Одними из наиболее опасных тропических циклонов являются тайфуны.

5. Плавание в ограниченной видимости с помощью и без помощи радиолокатора.

Ограниченная видимость — это уменьшение дальности видимости вследствие тумана, дождя, мглы, снегопада, сильного ливня, испарения моря, дымки и других внешних факторов. При подходе к зоне ограниченной видимости вахтенный помощник капитана должен: предупредить капитана; определить место судна; включить ходовые огни и РЛС; включить радиостанцию УКВ на дежурный канал, при необходимости эхолот; начать подавать туманные сигналы согласно МППСС-72; уменьшить скорость до безопасной; выставить на бак проинструктированного впередсмотрящего, установив с ним и мостиком надежную связь; сличить показания часов на мостике и постах управления СЭУ; управление рулем перевести на ручное; сделать отметку на ленте курсографа, проставив время и отсчет лага; предупредить вахтенного механика о возможных реверсах и перевести СЭУ в маневренный режим.

Подход судна к навигационным опасностям (берегу), узкостям выполняется на самой малой скорости с соблюдением и принятием всех мер предосторожности, учитывая предельные ошибки в курсе, скорости и площади местонахождения. Однако, если при этом нет уверенности в обеспечении безопасности плавания, необходимо стать на якорь, лечь в дрейф или на обратный от опасности курс.

Судно, которое услышит впереди своего траверза туманный сигнал другого судна, должно уменьшить ход до минимального, достаточного для удержания его на курсе, а если необходимо, остановить движение или следовать с особой осторожностью, пока не минует опасность столкновения.

Расхождение судов с использованием радиолокаторов выполняется в следующем порядке. После согласования места расхождения идущее снизу судно уклоняется вправо по ходу, останавливается или уменьшает скорость до минимальной и пропускает встречное судно по левому борту. Идущее сверху судно уклоняется в правую по ходу сторону и расходится с встречным судном на минимальной скорости, не допуская уклонения в его сторону.

В процессе расхождения судоводитель следит за тем, чтобы на экране радиолокатора (рис. 152) эхо-сигнал встречного судна постоянно находился левее отметки курса и курсовой угол неизменно увеличивался (табл. Минимальные допустимые курсовые углы для безопасного расхождения судов в условиях ограниченной видимости). Поскольку судно при радиолокационной проводке неизбежно отклоняется от курса, расхождение целесообразно осуществлять на возможно большем для данных условий пути расстоянии.

Сравнивая измеренные по шкале экрана курсовой угол и расстояние до встречного судна с данными табл. Минимальные допустимые курсовые углы для безопасного расхождения судов в условиях ограниченной видимости, можно определить, на каком расстоянии разойдутся суда, если их курсы (с учетом допускаемых рысканий) останутся неизменными и, наоборот, на сколько градусов должен быть изменен курс, чтобы выдержать требующееся траверзное расстояние, т.е. угол, на который необходимо уклонить судно, чтобы расхождение произошло на заданном траверзном расстоянии.

Графическая прокладка дает более точную информацию о ситуации судов и выполняется на маневренном планшете.

Задача на расхождение состоит из: 1) нанесения начальной ситуации на планшет и построения треугольников скоростей векторов относительной скорости; 2) оценки ситуации опасного сближения (столкновения) с судами, эхо-сигналы которых наблюдаются на экране РЛС, путем расчета времени кратчайшего сближения tкр, пересечения tпep, дистанции кратчайшего сближения Dкр и выявления их реальной и потенциальной опасностей; 3) выбора и обоснования маневра, выделения судов, с которыми необходимо расходиться; 4) расчета выбранного маневра с помощью графического перестроения векторных треугольников начальной ситуации; 5) расчета момента начала маневра (с учетом маневренных элементов судна), выбирается упрежденное время (3 или 6 мин), дистанция расхождения, время расхождения и дистанция отхода от своего первоначального курса за время маневрирования; 6) нанесение ожидаемой линии относительного движения (ОЛОД) и последующий контроль за перемещением судна-цели (наблюдаемого судна).