- •2. Графическое счисление пути судна, его элементы и точность. Правила ведения прокладки.

- •3. Снс. Задачи решаемые с помощью эвм и снс.

- •5. Управление судном при прохождении перекатов мостов, крутых изгибов русла и выполнение оборотов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 14, 15 «Расхождение судов с мех. Двигателя на встречных и пересекающихся курсах».

- •2. Дрейф судна, его определение и учет при прокладке.

- •3 . Устройство компаса кмот - 127 мм.

- •4. Постановка судна на якорь, выбор якорной стоянки, отдача якоря, стоянка на якоре, съемка с якоря. Постановка и съемка с бочек.

- •5. Управление судном при угрозе столкновения, при пожаре, при съемке с мели, при повреждении корпуса, рулей, движителей, при падении человека за борт.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 17 «Действие судна, которому уступают дорогу».

- •3. Необходимость и сущность уничтожения девиации. Уничтожение девиации способом Эри. Оценка качества уничтожения девиации.

- •4. Особенности штормового плавания. Подготовка судна к плаванию в шторм. Определение длины, периода волны и курсового угла волнения.

- •5. Особые правила плавания в низовьях Дуная.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 19 «Плавание при ограниченной видимости».

- •2. Определение места судна по 2-м и 3-м пеленгам.

- •3. Причины изменения девиации в плавании, определение девиации и поправки компаса по створам и счислению с гирокомпасом.

- •4. Абсолютная и относительная влажность, ее суточный ход. Приборы и порядок наблюдения за влажностью.

- •5. Ходовая сигнализация одиночных моторных судов, буксируемых, толкаемых составов, счаленных групп.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 20, 21 «о применении навигационных огней и их наименование».

- •2. Судовой журнал и правила его ведения. Организация штурманской службы.

- •3. Комплекс приборов гак «Вега» их назначение. Порядок включения и эксплуатации.

- •4. Температура и замерзание морской воды. Классификация льдов, наблюдение надо льдами. Ледовая служба и разведка.

- •5. Стояночная сигнализация судов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 32, 33, Приложение 3. «Оборудование для подачи звуковых сигналов».

- •2. Использование ограждающих изолиний: опасные углы, пеленга, расстояния.

- •3. Комплекс приборов авторулевого абр (ар) их назначение, порядок включения и эксплуатация авторулевого. Режимы работы авторулевого.

- •4. Источники и способы нагревания атмосферы. Суточный и ходовой ход температуры, приборы и порядок наблюдения за температурой воздуха. Температурные шкалы.

- •5. Звуковая сигнализация судов и радиотелефонная связь. Сигналы бедствия.

- •6. Навигационная прокладка.

- •3. Сарп - основные виды изображения информации.

- •4. Причины образования и виды туманов, их характеристика. Прогнозирование туманов и видимости.

- •5. Назначение, конструкция знаков и огней для обозначения судового хода.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правила расхождения с морскими дноуглубительными снарядами и судами занятыми специальными работами.

- •2. Системы ограждения опасностей мамс-а.

- •3. Состав системы инмарсат, ее назначение и порядок ведения переговоров.

- •4. Давление атмосферы, единицы измерения, приборы и порядок наблюдения за давлением. Приведение давления к уровню моря. Барическая ступень и тенденция. Прогнозирование погоды по давлению.

- •5. Обгон и разворот судов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Требование пднв для помощников капитана, несущих вахту в порту.

- •2. Назначение, содержание и корректура книг «лоции».

- •3. Подача сигналов бедствия с помощью радиооборудования и буев арб с судов и спас, средств Использование рл-маяков ответчиков для поиска судов, спас средств, людей. Схемы поиска.

- •4. Воздушные массы, их классификация и погода в них. Атмосферные фронты и погода в них.

- •5. Огни и знаки мостов. Управление судами при прохождении мостов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Основные принципы несения ходовой навигационной вахты согласно пднв.

- •2. Назначение, содержание и корректура книг «Радиотехнические средства навигационного оборудования».

- •3. Выбор и обоснование маневра на расхождение на заданной дистанции (Дкр. И tкр.).

- •4. Местные признаки погоды и ее прогнозирование.

- •5. Стоянка и швартовка судов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 3 «Общие определения».

- •2. Магнитное склонение и его обозначение на картах. Приведение склонение к году плавания. Магнитные бури и аномалии.

- •3. Рлс. Виды индикации, их достоинства, недостатки и применение.

- •4. Параллактический треугольник и его решение.

- •5. Образование перекатов. Элементы перекатов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Особенности расхождения и обработки радиолокационной информации при плавании на каналах, фарватерах, реках.

- •2. Классификация морских карт и их корректура.

- •3. Сарп - функциональные возможности для расхождения судов. Захват объектов на сопровождение.

- •4. Ветер, его причины и элементы, барический градиент. Определение элементов ветра по приборам и визуально. Шкала Бофорта.

- •5. Оппд. Требования к предупреждению загрязнения окружающей среды.

- •6. Навигационная прокладка.

- •2. Географические координаты: широта и долгота. Разность широт и долгот. Морские единицы длины и скорости.

- •3. Рлс. Блок схема, назначение блоков.

- •5. Извилистость речного русла. Виды изгибов русла. Особенности течения в речном потоке.

- •6. Навигационная прокладка.

- •2. Назначение, содержание и корректура книг «Огни и знаки».

- •3. Маневренный планшет. Обработка радиолокационной информации. Оценка ситуации (курс, скорость другого судна) и опасности столкновения.

- •4. Циклоны, их происхождение, строение, пути движения, развитие и погода в них. Тропические циклоны.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Средства связи и сигнализация на суднах, их виды, назначение, конструкция. Правила применения, ухода и хранения пиротехники.

- •2. Истинный меридиан. Истинные направления: курс, пеленг, курсовые углы. Связь между ними. Истинный горизонт (системы деления горизонта: румбовая, круговая и четвертая).

- •3. Таблицы приливов их содержания и пользование ими. Использование графиков уровней моря для основных и дополнительных пунктов.

- •4. Обработка радиолокационной информации при расхождении с несколькими судами.

- •5. Река. Речная система. Водосборный бассейн. Долина и русло реки. Элементы реки: яр, коса.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Международный свод сигналов, назначения структуры, применение при флажковой и радиотелефонной связи.

- •2. Элипсоиды Земли и ее размеры. Основные точки, линии и плоскости на Земном шаре.

- •4. Горизонтная система координат.

- •5. Виды питания рек, расход воды, речной сток. Фазы водного режима рек, колебаний уровня на реках.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 2 «Ответственность».

- •2. Годность к выполнению обязанностей на вахте. Сдача вахты. Планирование рейса.

- •5. Виды наносных образований, глинистые и каменистые образования в руслах рек.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 71. Правило 5 «Наблюдение. Организация радиолокационного наблюдения».

- •2. Земной магнетизм и его элементы. Магнитные полюса, экватор, меридиан. Магнитные направления их связь с истинными.

- •3. Рлс. Основы чтения радиолокационного изображения. Способы опознания ориентиров. Радиолокационные рмк. Ложные эхо-сигналы.

- •4. Порядок исправления высот светил.

- •5. Устройство судоходных шлюзов и их элементы. Виды наполнения камер. Судоходные сигнализации шлюзов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 7 «Опасность столкновения и ее обнаружение».

- •2. Гирокомпасный меридиан, курс и пеленг. Поправка гирокомпаса, причины ее изменения. Связь гирокомпасных и истинных направлений.

- •3. Рлс. Определение места судна по пеленгу и расстоянию, по пеленгу и расстоянию до береговой черты с плавными очертаниями.

- •5. Водохранилища. Зоны водохранилищ, их режим. Режим нижних бьефов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 9 «Плавание в узкостях».

- •2. Требование к морской карте. Локсодромия и Ортодромия. Меркаторская проекция ее построения и пользование ею.

- •3. Снс. Принцип действия и схема работы спутниковых навигационных систем Навстар и Глонасс.

- •4. Всемирное (Гринвичское), местное, судовое, декретное время..

- •5. Маневренные качества толкаемых составов, управление толкаемым составом при прохождении перекатов и мостов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппcc - 72. Правило 16 «Действия судна, которое уступает дорогу».

- •2. Течение их элементы. Графический учет течений при прокладке. Прямая и обратная задачи. Схемы расчетов курсов и пути.

- •3. Судовой магнетизм. Силы вызывающие постоянную, полукруговую, четвертную и креновую девиацию. Характеристики девиации.

- •4. Состав и строение атмосферы Земли.

- •5. Общие правила плавания по реке Дунай. Общие положения, требования и область применения правил. Термины, судовые документы.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 18 «Взаимные обязанности судов».

- •2. Необходимость обсервации и их сущность. Изолинии и линии положения: прямая, окружность и методы их получения.

- •3. Остаточная девиация, ее определение по створу и сличению с гирокомпасом. Вычисление таблицы девиации.

- •4. Управление судном в штормовом плавании. Штормование судна. Повороты на волнении.

- •5. Оппд. Марки, шкалы, осадки, обмер судов. Визуальная сигнализация судов, применение, определение, щиты, флаги, знаки, огни.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 13 «Обгон судов в море».

- •2. Циркуляция судна, определение элементов циркуляции с помощью рлс. Графический учет циркуляции при прокладке.

- •3. Снс. Электронные карты.

- •4. Влияние работы движителей на управляемость судна. Совместная работа руля и винта. Управление судами с различными двигателями, движителями, многовинтовыми судами, судами на подводных крыльях.

- •5. Привалы и отвалы судов в различных путевых условиях.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Использование укв-связи для предупреждения столкновения судов.

- •2. Определение места судна по Крюйс-пеленгу.

- •3. Комплект приборов гк «Курс», гк «Амур», их назначение. Порядок включения и эксплуатации гк «Курс», гк «Амур». Коррекция поправки гирокомпаса.

- •4. Физические и химические свойства морской воды.

- •5. Ходовая сигнализация и знаки парусных судов, малых судов, паромов, судов перевозящих опасные грузы, пассажирских судов потерявших управляемость, соединение плавучего материала.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 10 «Плавание по системам разделения движения».

- •2. Оценка достоинства карты и доверие к ней. Подъем карты.

- •4. Определение места судна по 3-4-м звездам. Приведение высот к одному зениту.

- •5. Маневренные качества буксируемых составов. Управление буксируемым составом при прохождении перекатов мостов и крутых изгибов русла.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 22, Приложение 1. «Видимость, характеристика, расположение навигационных огней и знаков».

- •2. Определение места судна способом Крюйс-расстояния.

- •3. Принцип действия блок-схемы эхолотов. Комплекс приборов эхолотов нэл - 5 и нэл - 10, их назначение и эксплуатация.

- •4. Швартовые операции. Швартовка лагом и кормой к причалу. Стоянка на швартовых, тягуны, перетяжки, отход от причала.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 8 «Действия для предупреждения столкновения».

- •3. Рлс. Навигационные использования сарп и рлс.

- •4. Определение широты по высоте Полярной.

- •5. Путевые работы: траление, руслоочищение, дноуглубление. Проход судов мимо работающих дноуглубительных и руслоочистительных снарядов.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 34, 35 «Звуковые сигналы судов».

- •2. Аналитическое (письменное) счисление пути судна. Основные формулы и таблицы счисление Составное аналитическое счисление. Порядок ведения расчетов, учет ветра и течения.

- •3. Принцип действия лага иэл - 2 комплект приборов лага, их назначение. Включение лага и его эксплуатация.

- •4. Особенности ледового плавания. Наблюдение над льдами. Подготовка судна к плаванию. Самостоятельное плавание во льдах. Плавание под проводкой ледокола.

- •5. Назначение, установка, конструкция запрещающих, предписывающих указательных знаков и огней.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 6 «Безопасная скорость».

- •2. Компасный меридиан, компасные направления: курс, пеленг, окп их связь с магнитными.

- •3. Рлс. Пеленг и расстояние их изменение и точность.

- •4. Морской астрономический ежегодник, его назначение, содержание и пользование.

- •5. Габариты судоходных путей. Гарантированные габариты путей.

- •6. Навигационная прокладка.

- •1. Мппсс - 72. Правило 37 «Сигналы бедствия. Обязанность оказания помощи людям и судам, терпящим бедствие».

- •2. Плавание и ведение счисления при плавании во льдах, при ограниченной видимости, в узкостях, по системам разделения движения.

- •3. Состав системы коспас - сарсат, ее назначение.

- •4. Облачность. Причины образования, виды и ярусы облаков. Осадки, их виды и характеристика. Прогноз погоды и осадков по облачности.

- •5. Встречное плавание и расхождение судов.

- •6. Навигационная прокладка.

Екзаменаційний білет № 1

1. МППСС - 72. Правило 12 «Расхождение парусных судов. Расхождение с кораблями ВМФ».

(а) Когда два парусных судна сближаются так, что возникает опасность столкновения, то одно из них должно уступить дорогу другому следующим образом:

/i/ когда суда идут разными галсами, то судно, идущее левым галсом, должно уступить дорогу другому судну;

/ii/ когда оба судна идут одним и тем же галсом, то судно, находящееся на ветре, должно уступить дорогу судну, находящемуся под ветром;

/iii/ если судно, идущее левым галсом, видит другое судно с наветренной стороны и не может точно определить, левым или правым галсом идет это другое судно, то оно должно уступить ему дорогу.

(b) По этому Правилу наветренной стороной считается сторона, противоположная той, на которой находится грот, а при прямом вооружении - сторона, противоположная той, на которой находится самый большой косой парус.

2. Графическое счисление пути судна, его элементы и точность. Правила ведения прокладки.

Для

безопасности плавания штурман должен

постоянно знать положение судна

относительно опасностей. Это достигается

графическим счислением, т.е. построением

пути судна на карте на основании показаний

компаса, лага, ветра, течения. Такой

способ контроля называется прокладкой,

которая бывает предварительная и

исполнительная. Показания компаса

(курс),

лага

(пройденное расстояние), учет ветра

дрейф (![]() )

и

учет течения - снос (

)

и

учет течения - снос (![]() )

является элементами счисления.

)

является элементами счисления.

Правила ведения прокладки следующие:

1. Прокладка ведется прокладочными инструментами и простым карандашом на картах крупного масштаба.

2. Прокладка начинается от точки выхода из порта и ведется непрерывно до точки прихода в порт.

3. Нанесенные на карту построения сохраняются до конца рейса.

4. Данные прокладки на карте должны соответствовать записям в судовом журнале.

5. Надписи и условные обозначения на карте должны быть общепринятыми.

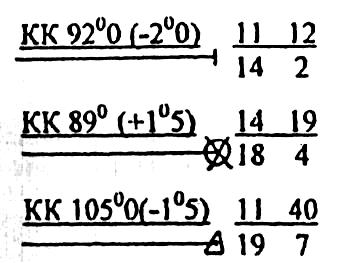

6![]() .

Время записывается с точностью до 1

мин.,

а при скорости более 12

узлов

- до 0,5 мин. в числителе дроби, в знаменателе

записывается отсч. лага

.

Время записывается с точностью до 1

мин.,

а при скорости более 12

узлов

- до 0,5 мин. в числителе дроби, в знаменателе

записывается отсч. лага

7. Начало прокладки, определения места, повороты, передача вахты, переносы точек на др. карту должны иметь время и отсч. лага.

8. Обозначения места судна, курса:

счислимое место судна, рассчитанное по времени и лагу

обсервованное место, определенное по пеленгам, углам, расстояниям

счислимо-обсервованное место по крюйс-пеленгу или крюйс-расстоянию

9. Надписи

делаются над линией движения судна (над

ИК1,

ПУ

,

ПУ

)

выписывается KK

и

(![]() К)

поправка компаса, значение

и

.

К)

поправка компаса, значение

и

.

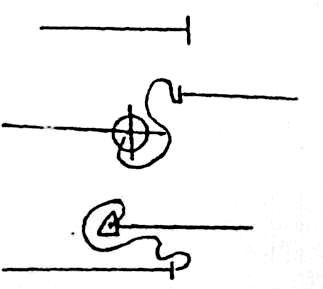

Обозначения места судна определенного по:

Невязка между счислимым и обсервованым местом считается по направлению и расстоянию

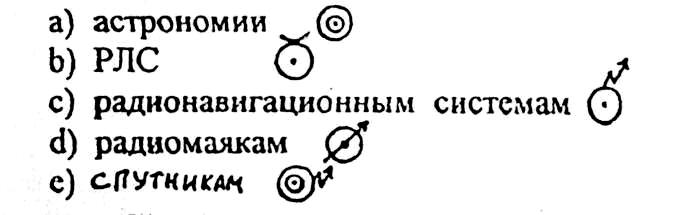

Точность

счисления зависит от точности показаний

компаса и лага, точности учета ветра и

течения и длины пути, вероятное место

судна будет в площади круга ошибок,

радиус

![]() которого

определяется формулой:

которого

определяется формулой:

При

плавании несколькими курсами точность

последней счислимой точки (Мк)

определяются

по формуле к![]() вадратичного

суммирования для каждого курса.

вадратичного

суммирования для каждого курса.

3. Снс. Задачи решаемые с помощью эвм и снс.

Задачи решаемые с помощью ЭВМ и GPS

ЭВМ спутниковых PHC по специальной программе может решать следующие задачи:

-

Определять

![]() и

и

![]() по

данным от гирокомпаса и лага с учетом

течения. Задача решается методами

аналитического счисления в интервале

между спутниковыми обсервациями.

по

данным от гирокомпаса и лага с учетом

течения. Задача решается методами

аналитического счисления в интервале

между спутниковыми обсервациями.

- Вычисление курса и плавания в заданную точку по дуге большего круга. Задача решается после введения в память ЭВМ координат точки прихода. Kypc перехода появляется на дисплее.

- Вычисление курса и расстояния для плавания по локсодромии, координаты 2-й точки (точки поворота, назначения и т.д.) вводятся в память ЭВМ.

- Вычисление элементов течения (сноса) по результатам спутниковых обсерваций. При решении этой задачи определяется истинная скорость судна и его путь, что повышает точность спутниковых обсерваций.

- Можно решать задачу перевода курса, т.е. нахождение KK и ГКК для движения в заданную точку.

- Можно использовать приемоиндикаторы для определения азимута светил, т.е. для проверки поправки гирокомпаса. Для этого необходимо:

1.

по

МАЕ на заданное Tгр

выбрать

tгр

и

![]() светила;

светила;

2.

ввести

в

ЭВМ данные для решения задачи плавания

по дуге большого круга точку

![]() ,

которая

равна

светила,

a

,

которая

равна

светила,

a

![]() =

tгр

=

tгр

3. в момент Tгр взять ГКП и ОКП светила и дать команду ЭВМ решить ИП светила (или ИК по дуге большого круга).

4. взять с дисплея ИП светила и найти ГК = ИП-ГКП.

C помощью PHC можно определять радиодевиацию.

C помощью PHC можно определить элементы циркуляции судна, используя маневренный планшет и задавая и , через 10 секунд.

4. Маневренные элементы: ходкость, определение скорости с помощью РЛС; управляемость, определение элементов циркуляции, инерция определения тормозного пути. Таблица маневренных элементов. Лоцманская карточка.

Маневренность — это совокупность основных навигационных свойств судна, которая обеспечивает ему возможность перемещаться в заданном направлении с необходимой скоростью. Маневренные свойства судна не постоянны и состоят из элементов. К числу основных элементов судна относятся: ходкость, скорость, управляемость, инерция. Ходкость — способность судна перемещаться с заданной скоростью, преодолевая сопротивление воды и ветра. Это достигается работой движителя (главный двигатель, парус и т. д.), который создает и поддерживает движущую силу, приложенную к судну. Ходкость судна характеризуется скоростью, инерцией и дальностью плавания. Скорость — способность судна проплывать определенное расстояние за определенное время. От точного знания скорости зависит успех выполнения маневра, поэтому она определяется на каждом судне с точностью до 0,1 уз при заданной частоте вращения движителей.

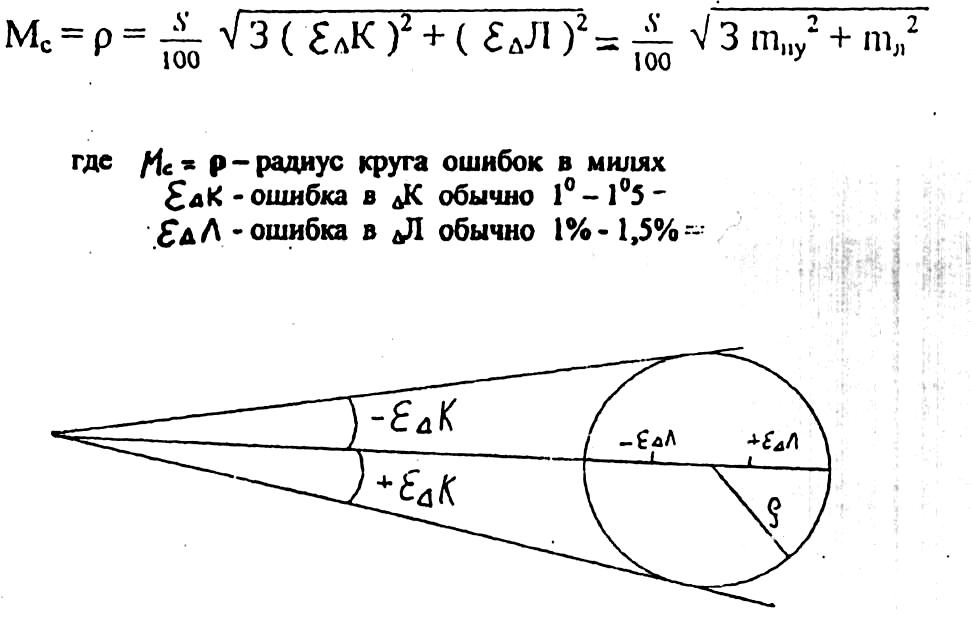

Определение скорости с помощью РЛС не имеющей ГКД

Замечаем эхо-сигнал буя по носу или корме судна и в момент, когда эхо сигнал придет на отметку НКД, пускаем секундомер (замечаем секунды по часам). Когда эхо- сигнал переместится на соседнее НКД останавливаем секундомер (замечаем второй отсчет времени по часам).

![]()

Величину кольца НКД берем в метрах по паспорту РЛС согласно шкалы.

С![]() помощью РЛС, имеющей НКД. Подводим ГКД

к эхо-сигналу буя и пускаем секундомер,

измеряем Д1. Через 2, 3, 5 минут, снова

измеряем расстояние до буя Д2:

помощью РЛС, имеющей НКД. Подводим ГКД

к эхо-сигналу буя и пускаем секундомер,

измеряем Д1. Через 2, 3, 5 минут, снова

измеряем расстояние до буя Д2:

После окончания испытаний вычерчивают график и составляют таблицу соответствия скорости судна и частоты вращения винта. Скорость судна может быть рассчитана по обсервации при определении места судна любым способом, дающим хорошую точность. Затем необходимо измерить расстояние между двумя обсервованными точками и поделить его на время между этими определениями. При этом способе определяется фактическая скорость судна в конкретных условиях плавания без исключения влияния ветра, волнения и течения.

Основные элементы циркуляции судна — диаметр и период. Диаметр циркуляции характеризует поворотливость судна. Различают тактический диаметр циркуляции Dт и диаметр установившейся циркуляции Dц (рис. 163). Тактический диаметр циркуляции Dт — это расстояние между первоначальным курсом судна и после его поворота на 180° и составляет 4—6 длин морских транспортных судов. Диаметр установившейся циркуляции Dц — это диаметр окружности, по которой движется центр тяжести судна во время установившейся циркуляции. Dт — тактический диаметр циркуляции, Dц — диаметр установившейся циркуляции, L1 — выдвиг — расстояние между положениями центра тяжести судна в начальный момент циркуляции и после поворота на 90°, L2—обратное смещение, L3—прямое смещение — расстояние от линии первоначального курса до центра тяжести судна после поворота на 90°, —угол дрейфа.

Следующий элемент, характеризующий поворотливость судна — период циркуляции. Это время, за которое судно поворачивается на 360°. Он зависит от скорости судна и угла перекладки руля. С увеличением скорости и угла перекладки руля период циркуляции уменьшается. Элементы циркуляции определяют опытным путем для основных режимов главного двигателя (полный, средний, малый, самый малый), при развороте через левый и правый борт, в балласте и в полном грузу. Для этого руль перекладывают на левый или правый борт (на 10°, 20°, 30°), через каждые 20—30 с определяют место судна на циркуляции, замечают курсы и крен, затем на планшете или карте крупного масштаба по данным наблюдений наносят места судна и соединяют их плавной кривой.

Таблица маневренных элементов представляет собой обязательный для каждого судна оперативный минимум данных, который может быть дополнен по усмотрению капитана судна или службой мореплавания.

Таблица должна включать: Инерционные характеристики; Элементы поворотливости; Элементы ходкости (В грузу и балласте); Изменение осадки судна под влиянием крена и проседания; Элементы манёвра для спасения человека упавшего за борт (Для правого и левого бортов).