- •8.2.2. Типы корпоративной культуры

- •8.2.3. Факторы, влияющие на формирование корпоративной культуры

- •8.2.4. Формирование и поддержание корпоративной культуры

- •8.2.5. Изменение корпоративной культуры

- •8.2.6. Современная ситуация и перспективы развития корпоративной культуры в России

- •8.3. Формирование репутации организации

- •8.3.1. Составляющие репутации организации

- •8.3.2. Понятие бренда товара

- •8.3.3. Ловушки репутации

- •8.3.4. Управление репутацией организации

- •Стратегия интеграции

- •Первый этап принятия решений — подготовка.

- •Второй этап принятия решений — это собственно момент принятия решения.

- •И третий этап принятия решений — исполнение

- •[Править] Критерии присвоения муниципальному образованию статуса наукограда и его сохранения

Основы менеджмента

Определение менеджмента. Этапы и школы в истории менеджмента.

Определение менеджмента. Этапы и школы в истории менеджмента.

Менеджмент (в максимально широком смысле) — означает создание, управление, контроль и максимально эффективное использование социально-экономических систем и моделей различных уровней. Менеджмент – совокупность современных принципов, методов, средств и форм управления предприятием в условиях рыночной экономики с целью достижения наивысшей эффективности и увеличения прибыли.

Этапы в истории менеджмента:1. Промышленный переворот-(с 20—30-х по 80—90-е гг. XIX в.):

техническая база: паровая и хлопкоочистительные машины, вулканизация резины и другие новые промышленные технологии; инфраструктура для развития промышленности: национальная система железных дорог, система каналов, телеграф и т.д.; формирование общенационального рынка; возникновение предприятий — действенной формы социальной организации работников; конкуренция как форма разорения или поглощения соперника. 2. Эпоха массового производства (первые три десятилетия XX в.): внедрение конвейерной системы, массовый выпуск продукции, резкое снижение стоимости товаров; малонасыщенный рынок; конкуренция как предложение стандартизированного продукта по самой низкой цене; слабое вмешательство государства в бизнес. 3. Эпоха массового сбыта (30—50-е гг. XX в.): насыщение спроса на товары и услуги; переход от стандартной продукции к дифференцированной; смена производственной ориентации на рыночную; усиление роли внешней среды в деятельности предприятия; государственное регулирование экономики. 4. Постиндустриальное общество (60 —90-е гг. XX в.): новое качество жизни: высокий уровень благосостояния граждан, высококачественные товары, индустрия досуга; новые условия производства: быстроизменяющиеся технические решения. 5. Постэкономическая эпоха (с начала XXI в.): новая экономика: от расточительности ресурсов к ресурсосбережению; разумное ограничение роста производства; рост сферы услуг; переход к информационному обществу: прогресс в информационных и телекоммуникационных технологиях.

Школы менеджмента:1) Классическая школа. Основоположником классической школы и в целом науки управления является Фредерик Уиллор Тейлор. В рамках этой школы уделялось внимание рациональному поведению человека. При этом человеку отводилась роль механизма в среде производства. Он отождествлял труд с деятельностью мышц человека (человек с чисто физиологической точки зрения). Файоль разделил весь процесс управления на пять основных функций: планирование, организация, руководство (мотивация), координация, контроль. Суть разработанных им принципов управления сводится к следующему: разделение труда; полномочия и ответственность; дисциплина; единство руководства; единство направления (все работают на одну цель); подчинённость личных интересов общим; вознаграждение персонала; баланс между централизацией и децентрализацией; иерархическая лестница; порядок; справедливость; стабильность рабочего места; инициатива; корпоративный дух. Главная мысль в классической школе – приспособить человека к оборудованию.

2) Школа человеческих отношений. Школа человеческих отношений появилась на рубеже 20-30-х гг. В ее основу были положены достижения психологии и социологии, именно поэтому проблема повышения производительности труда решалась посредством изучения поведения человека в трудовом процессе. Ученые понимали, что, сосредоточив свое внимание на человеке, они смогут предложить методы эффективного стимулирования труда. Основоположником школы человеческих отношений принято считать Э. Мэйо. Он полагал, что прежние управленческие методы всецело направлены на достижение материальной эффективности, а не на установление сотрудничества, в то время как простое проявление внимания к людям оказывает очень большое влияние на производительность труда. К исходным положениям теории человеческих отношений относятся: люди в основном мотивируются социальными потребностями и ощущают свою индивидуальность благодаря отношениям с другими людьми; в результате промышленной революции и рационализации процесса сама работа в значительной степени потеряла привлекательность, поэтому удовлетворение человек ищет во взаимоотношениях с другими людьми; люди более отзывчивы к социальному влиянию группы равных им людей, чем побуждением посредством контроля, исходящего от руководства; работник откликается на побуждение руководителя, если руководитель рассматривается работником как средство удовлетворения своих потребностей.

Современная система взглядов на менеджмент. Cформировалась в 50-е гг. XX в. как количественная школа науки управления, основанная на понимании сложных управленческих проблем, благодаря разработке и применению моделей с использованием количественных методов (Р. Акофф, С. Бир, А. Голдберг и др.). В школе науки управления различают два главных направления: производство рассматривается как «социальная система», а также используются системный и ситуационный анализ с применением матметодов и ЭВМ. Среди новых подходов: дерево решений, мозговой штурм, управление по целям, диверсификация, бюджетирование, кружки качества, портфельный менеджмент. Другим направлением является выведение общих принципов сложных систем с помощью синергетической методологии (принципов нелинейности, самоорганизации, неравновесности экономических процессов). Это движение в общем менеджменте получило название «эволюционный менеджмент».

//

1.Определение менеджмента. Этапы и школы в истории развития менеджмента.

Менеджмент- это эффективное и рациональное достижение целей организации посредством планирования, организации, руководства и контроля организационных ресурсов.

В данном определении заключены две важные идеи:

Основные функции управления. А именно - планирование, организация, лидерство и контроль.

Эффективное и рациональное достижение целей организации.

Великая индустриальная революция XVII–XIX вв. оказала гораздо более существенное влияние на теорию и практику управления, чем все предшествующие революции. Именно на этом этапе и начал развиваться менеджмент в том виде, в котором мы привыкли воспринимать это слово. Именно тогда появилась потребность в талантливых управленцах, которые могли бы выработать свою стратегию управления фирмой и развития бизнеса и привести фирму к успеху, или, в крайнем случае, спасти ее от банкротства.

К концу XIX – началу XX в. появились первые работы, в которых была сделана попытка научного обобщения накопленного опыта и формирования основ науки менеджмента. Это было ответом на потребности промышленного развития, массовое производство и массовый сбыт, ориентация на рынки большой емкости и крупномасштабную организацию в форме мощных корпораций и акционерных обществ.

Классическое направление менеджмента включало в себя три области:

– научный менеджмент – акцент делался на научно обоснованную организацию производства, рациональность и преподнесение менеджмента в виде промышленного (Ф.У.Тейлор, Г. Гант, Ф. Гилберт);

– административный менеджмент - внимание уделялось организации в целом и таким функциям как планирование, организация, командная цепочка, координация и контроль (А. Файоль, М.П. Фоллет);

– концепция бюрократических организаций предполагала четкое определение должностных обязанностей и ответственности работников, ведение формальной отчетности, разделение собственности и управления, что должно было строиться на безличной, рациональной основе (М. Вебер).

В целом период доминирования классического направления менеджмента был плодотворным – появилась наука управления, новое фундаментальное понятие, повысилась эффективность.

Как самостоятельная наука менеджмент зародился на рубеже XIX–XX вв. Именно в этот период появились первые работы, посвященные управлению хозяйственной деятельностью.

Во многом это было предопределено потребностями капиталистического общества. Разделение труда привело к тому, что производство стало очень сложным, а, следовательно, усложнились и механизмы управления им.

Кроме того, было осознано, что без эффективного управления невозможно нормальное функционирование предприятия, которое предполагает в том числе и получение прибыли. Это и стало основной предпосылкой формирования представлений об управлении.

Впервые идея менеджмента как особой специализации, особой профессии была высказана», по-видимому, в 1866 г. американским бизнесменом Г. Тауном. Таун выступил на собрании американского общества инженеров механиков с докладом, в котором говорил о необходимости подготовки специалистов-управленцев.

Основателем классической школы «научного менеджмента» считается Фредерик Тейлор (1856–1915) – инженер-практик и менеджер, решавший в своей повседневной работе проблемы рационализации производства и труда с целью повышения производительности и эффективности. Основные взгляды Тейлора изложены в книгах «Управление предприятием» (1903), «Принципы научного управления» (1911).

Главная идея Тейлора состояла в том, что управление должно стать системой, основанной на определенных научных принципах, должно осуществляться специально разработанными методами и мероприятиями, т.е. что необходимо проектировать, нормировать, стандартизировать не только технику производства, но и труд, его организацию и управление, следует совершенствовать систему оплаты труда. Практическое применение идей Тейлора доказало всю свою важность, обеспечив значительный рост производительности труда.

Бурное развитие промышленности предопределило дальнейшую эволюцию научных взглядов классической школы. Развитие идей Тейлора было продолжено выдающимся французским инженером Анри Файолем (1841–1925), который предложил формализованное описание работы управляющих в организациях, выделив характерные для них виды деятельности или функции: планирование, организацию, руководство, координацию и контроль. Им были сформулированы принципы менеджмента, которыми предлагалось руководствоваться при решении управленческих задач и выполнении функций менеджмента. Файоль считается основателем так называемой классической административной школы управления. Вклад данной школы заключается в том, что она рассматривает управление, как универсальный процесс, состоящий из несколько взаимосвязанных функций. Она сформировала теорию управления всей организацией.

К классической теории управления близко примыкает теория идеального типа административной организации, названная ее автором, немецким социологом Максом Вебером (1864–1920) «бюрократией». Большинство американских теоретиков управления, высоко оценивая эвристическое значение организационной модели Вебера, подчеркивают вместе с тем, что он интересовался лишь формальной организацией управления, а все отклонения от нее рассматривал как «идиосинкразию», которая не представляет интереса для теоретика.

Школа «человеческих отношений» (гуманистический менеджмент). уделяет внимание психологии отношений, поведению и потребностям людей, социальным взаимодействиям и групповым интересам. Выделяют три области направления: человеческие отношения, человеческие ресурсы и бихевиоризм. (Г. Мюнстерберг, Э.Мейо, А. Маслоу).

Считается, что начало этому направлению положил Элтон Мэйо (1880–1945); который пришел к сенсационному в то время открытию, исследуя зависимость производительности труда от физических аспектов работы (например, освещения). После многочисленных экспериментов (хоторнские эксперименты) был сделан вывод о том, что поведение группы может в большой степени не зависеть от рабочих условий или схемы оплаты труда.

Еще до получения Э. Мэйо практических результатов, их теоретически предвосхитила англичанка Мэри Фоллет (1868–1933). Теория управления, доказывала Фоллет, должна базироваться не на интуитивных представлениях о природе человека и мотивах его поведения, а на достижениях научной психологии.

Большой вклад в развитие школы «человеческих отношений» был сделан в 40–60-е годы, когда учеными-бихевиористами (от англ. behaviour – поведение) было разработано несколько теорий мотивации. Одной из них является иерархическая теория потребностей Абрахама Маслоу (1908–1970).

Одной из наиболее известных концепций мотивации, продолжающей теорию Маслоу, являются взгляды профессора Фредерика Херцберга (род. 1904), обусловливающие мотивацию удовлетворенностью или неудовлетворенностью работой.

Современная система взглядов на менеджмент сформировалась в 50-е гг. XX в. как количественная школа науки управления, основанная на понимании сложных управленческих проблем, благодаря разработке и применению моделей с использованием количественных методов (Р. Акофф, С. Бир, А. Голдберг и др.). В школе науки управления различают два главных направления: производство рассматривается как «социальная система», а также используются системный и ситуационный анализ с применением матметодов и ЭВМ. Среди новых подходов: дерево решений, мозговой штурм, управление по целям, диверсификация, бюджетирование, кружки качества, портфельный менеджмент. Другим направлением является выведение общих принципов сложных систем с помощью синергетической методологии (принципов нелинейности, самоорганизации, неравновесности экономических процессов). Это движение в общем менеджменте получило название «эволюционный менеджмент».

Функция планирования в менеджменте. Понятие, сущность виды.

Функция планирования в менеджменте. Понятие, сущность виды.

Планирование - это определение системы целей функционирования и развития организации, а также путей и средств их достижения. Любая организация не может обходиться без планирования, так как необходимо принимать управленческие решения относительно:

распределения ресурсов;

координации деятельности между отдельными подразделениями;

координации с внешней средой (рынком);

создания эффективной внутренней структуры;

контроля за деятельностью;

развития организации в будущем. Планирование обеспечивает своевременность решений, позволяет избегать поспешности в решениях, устанавливает четкую цель и ясный способ ее реализации, а также даст возможность контролировать ситуацию.

В общем, в процессе планирования можно выделить:

процесс целеполагания (определение системы целей);

процесс сочетания (координации) целей и средств их достижения;

процесс развития или единство существующей системы работы организации с ее будущим развитием.

Целеполагание - это процесс разработки системы целей, начиная от общих целей организации и заканчивая целями отдельных ее подразделений. В результате получается дерево целей, которое лежит в основе всего процесса планирования.

Само по себе наличие цели еще не означает, что она будет достигнута, необходимо наличие соответствующих материальных, финансовых и людских ресурсов. При этом часто от количества этих ресурсов зависит уровень достижения цели. Так, например, для создания предприятия в определенной отрасли необходимы первоначальные вложения не менее № млн рублей. Этот финансовый ресурс обязательно должен быть в наличии, и тогда будет обеспечено сочетание цели и средства ее достижения. Как результат координации появляются планы, в которых сочетаются мероприятия по достижению целей, сроки, средства и исполнители.

Для реализации процесса планирования также необходимо иметь налаженную организационную систему. Работа организации направлена на достижение планового показателя, и от того, как построена и скоординирована эта работа, зависит результат. Даже самые идеальные планы не будут реализованы без соответствующей организации. Должна существовать исполнительская структура. Кроме того, у организации должна существовать возможность будущего развития, так как без этого организация будет разрушаться (если мы не развиваемся, значит, мы умираем). Будущее организации зависит от условий среды, в которой она работает, от навыков и знаний персонала, от того места, которое организация занимает в отрасли (регионе, стране).

Весь процесс планирования в организации разделяется на два уровня: стратегический и оперативный. Стратегическое планирование - это определение целей и процедур организации в долгосрочной перспективе, оперативное планирование - это система управления организацией на текущий период времени. Эти два вида планирования соединяют организацию в целом с каждым конкретным подразделением и являются залогом успешной координации действий. Если брать организацию в целом, то планирование осуществляется в следующем порядке:

Разрабатывается миссия организации.

Исходя из миссии, разрабатываются стратегические ориентиры или направления деятельности (эти ориентиры часто называют качественными целями).

Производится оценка и анализ внешней и внутренней среды организации.

Определяются стратегические альтернативы.

Выбор конкретной стратегии или пути достижения цели. Ответ на вопрос "что делать?".

После установления цели и выбора альтернативных путей ее достижения (стратегии) основными компонентами формального планирования являются:

тактика, или как добиться того или иного результата (ответ на вопрос "как делать?"). Тактические планы разрабатываются на основе выбранной стратегии, они рассчитаны на более короткий период времени (текущий момент), разрабатываются менеджерами среднего звена, результат такого планирования появляется быстро, и его легко соотнести с конкретными действиями работников;

политика, или обще руководство для действий и принятия решений, которое облегчает достижение целей;

процедуры, или описание действий, которые следует предпринимать в конкретной ситуации;

правила, или что должно быть сделано в каждой конкретной ситуации.

Планирование и планы

Следует различать планирование и планы. План - это детализированная совокупность решений, которые подлежат реализации, перечень конкретных мероприятий и их исполнителей. План является результатом процесса планирования. Планы и планирование имеют различные вариации, и их можно рассматривать с разных точек зрения.

По широте охвата:

корпоративное планирование (для всей компании в целом);

планирование по видам деятельности (планирование производства ковров);

планирование на уровне конкретного подразделения (планирование работы цеха).

По функции:

производственное;

финансовое;

кадровое;

маркетинговое.

По подфункции (например, для маркетинга):

планирование ассортимента;

планирование рекламы;

планирование продаж.

По временному периоду:

долгосрочное планирование - 5 лет и более;

среднесрочное планирование - от 2 до 5 лет;

краткосрочное планирование - до года.

По степени детализации планов:

стратегическое планирование;

оперативное или тактическое планирование.

По обязательности выполнения:

директивные планы для непосредственного обязательного исполнения;

индикативные планы, которые являются ориентирными и зависят от индикаторов экономической, политической и т. д. деятельности.

План как итог планирования для исполнителей является директивным документом и должен включать как обязательные, так и рекомендательные показатели, причем с увеличением сроков планирования число индикативных (рекомендательных) показателей растет. Это связано с тем, что при долгосрочном планировании результат не может быть определен абсолютно точно, так как он зависит от изменения условий хозяйствования и имеет вероятностный характер. Планироваться могут конкретные мероприятия, товары, услуги и работы, а также структуры, технологии и процедуры. Например, планирование расширения организации, планирование более совершенного техпроцесса или планирование вывода товара на рынок.

Различают три основные формы организации планирования:

"сверху вниз";

"снизу вверх";

"цели вниз - планы вверх".

Планирование "сверху вниз" основывается на том, что руководство создает планы, которые надлежит выполнять их подчиненным. Такая форма планирования может дать положительный результат только при наличии жесткой, авторитарной системы принуждения.

Планирование "снизу вверх" основано на том, что планы создаются подчиненными и утверждаются руководством. Это более прогрессивная форма планирования, но в условиях углубляющейся специализации и разделения труда сложно создать единую систему взаимосвязанных целей.

Планирование "цели вниз - планы вверх" соединяет достоинства и устраняет недостатки двух предыдущих вариантов. Руководящие органы разрабатывают и формулируют цели для своих подчиненных и стимулируют разработку планов в подразделениях. Такая форма дает возможность создать единую систему взаимосвязанных планов, так как общие целевые установки являются обязательными для всей организации.

Планирование базируется на данных прошлых периодов деятельности, но целью планирования является деятельность предприятия в перспективе и контроль за этим процессом. Поэтому надежность планирования зависит от точности и правильности информации, которую получают менеджеры. Качество планирования в большей степени зависит от интеллектуального уровня компетенции менеджеров и точности прогнозов относительно дальнейшего развития ситуации.

Понятие и виды планирования.

Планирование - это определение системы целей функционирования и развития организации, а также путей и средств их достижения. Планирование – это процесс определения целей и выбора способов их достижения.

Алгоритм этого процесса в общем виде представляет собой три этапа: 1. Определение текущей ситуации и её анализ. Выражаясь военным языком стратегии, предприятие «изучает место дислокации», т. е. своё положение на местности. Стандартный инструментарий этого этапа – это STEP и SWOT-анализ. Задача этапа - определить сильные и слабые стороны предприятия. 2. Выбор целей. Продолжая использовать военную терминологию, можно сказать, что предприятие «обнаруживает цели». Задача этапа - исследуя возможности и угрозы внешней среды - «определить боевую задачу». 3. Определение способов достижения цели. Задача этапа - «Определить маршрут выдвижения на боевую позицию и средства поражения целей». Виды планирования: Генеральное планирование определяет цели к принципы деятельности на длительную перспективу. Оно всегда долгосрочное и выполняется чаше всего научными, реже проектными организациями. Как правило оно охватывает деятельность большого числа организаций. Примерами могу; служить, генеральные планы развития городов или сельских районов, генеральные планы освоения новых территорий, целевые долгосрочные программы охраны природы. Стратегическое планирование предполагает реализацию целей, постав ленных в генеральных планах. Оно обычно охватывает деятельность конкретной организации и определяет пути развития этой организации с точки зрения повышения ее эффективности. Такое планирование является в основном среднесрочным или долгосрочным. Как правило стратегические планы разрабатываются строительной (проектной, изыскательской) организацией применительно к своим условиям. Бизнес-планирование предполагает учет не только производственно-экономической, но и предпринимательской стороны деятельности организации. Бизнес-планы в определенной мере выполняют функцию рекламы, так как по ним потенциальные заказчики могут решать, иметь ли им дела с данной организацией или нет. Производственно-экономическое планирование охватывает производственную и связанные с ней экономическую и социальную стороны деятельности строительной организаций, не затрагивая ее предпринимательской части. Оперативное планирование является средством упорядочения текущей работы и включает составление месячных, декадных и недельно-суточных планов. К нему можно отнести и ежедневное (почасовое) планирование, которое ведется прорабом или мастером "устно", т.е. без составления специальных документов (графиков).

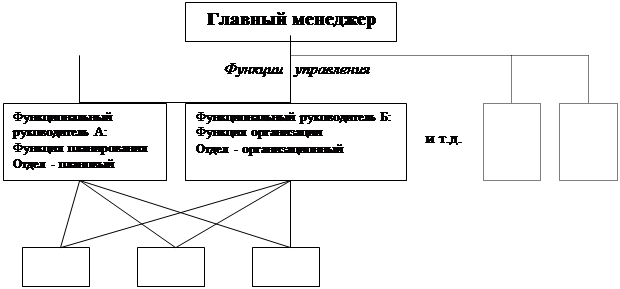

Функция организации в менеджменте. Типология, содержание, элементы.

Сущность функции состоит в том, чтобы обеспечить выполнение решения с организационной стороны, то есть создать такие управленческие отношения, которые бы обеспечили наиболее эффективные связи между всеми элементами управляемой системы.

Организовать — значит разделить на части и делегировать выполнение общей управленческой задачи путем распределения ответственности и полномочий, а также установления взаимосвязей между различными видами работ.

Содержанием функции является:

приспособление организационной структуры фирмы к задачам намечаемой деятельности;

подбор людей для конкретной работы и делегирование им полномочий, прав использования ресурсов организации.

Для успешной реализации функции необходимо учитывать требования следующих локальных принципов организации:

принцип цели. Организация, ее отдельные звенья работают во имя достижения общей цели;

эластичности организации. При определении задач и ответственности должен быть установлен оптимум между свободой действий отдельных работников и административными предписаниями;

устойчивости. Систему управления необходимо строить так, чтобы ее элементы не подвергались коренным изменениям под влиянием внешней и внутренней среды;

непрерывного совершенствования. Предполагает необходимость систематической организационной работы по совершенствованию процесса организации и реализации решений;

прямой соподчиненности. Любой работник должен иметь одного начальника;

объема контроля. Менеджер в состоянии квалифицированно обеспечить и проконтролировать работу ограниченного числа подчиненных;

безусловной ответственности руководителя за действия подчиненных;

соразмерности ответственности данным полномочиям;

исключения. Решения повторяющегося характера низводятся до рутинных, выполнение которых поручается нижестоящим управленческим звеньям;

приоритета функций. Управленческая функция рождает орган управления, а не наоборот;

комбинирования. Необходимо обеспечивать наиболее правильное сочетание централизма и самостоятельности

Функция мотивации. Теории мотивации.

Функция мотивации. Теории мотивации.

Сущность функции мотивации заключается в том, чтобы персонал организации выполнял работу в соответствии с делегированными ему правами и обязанностями и сообразуясь с принятыми управленческими решениями. В общем смысле мотивация — это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения определенных целей.

ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПО МАСЛОУ

Возможно, наиболее влиятельная из них - иерархия потребностей А. Маслоу. Классификация А. Маслоу основана на приоритетах, в соответствии с которыми, по его мнению, удовлетворяются потребности.

Первичные потребности

1. Физиологические потребности (например в пище, воде, сне).

2. Потребность в безопасности, т. е. в окружающей среде, не содержащей угрозы для жизни, здоровья и т. д. Социальные потребности

3. Потребность в принадлежности к определенной социальной гpynne, в любви и привязанности, т. е. потребность в одобрении другими людьми и в теплых взаимоотношениях с членами своей группы.

4. Потребность в уважении (потребность в авторитете, самоуважении, чувстве собственного достоинства).

5. Потребность в самовыражении - в полном использовании своих возможностей, достижении целей, в личном росте.

Маслоу утверждает, что любой человек удовлетворяет свои потребности, начиная с первичных и поднимаясь вверх по иерархии, причем система приоритетов устраняет конфликты между мотивами. Это не означает, однако, что низшие потребности должны быть полностью удовлетворены прежде, чем станут важны другие потребности. По Маслоу, особое значение высшим потребностям человек придает лишь с годами, так что вряд ли потребность в самовыражении становится доминантной ранее, чем в среднем возрасте. Некоторые люди, согласно Маслоу, не могут превзойти в своем развитии определенный уровень и выбирают стиль жизни, соответствующий удовлетворению только потребностей низших уровней.

Теорию иерархии, возможно, лучше всего рассматривать как организующую концепцию, а не объясняющую модель. Некоторая внутренняя притягательность, а в известном смысле, и ее расплывчатость способствовали широкому признанию этой теории. Но основные положения схемы Маслоу остаются недоказанными. Тем не менее эти положения служат основой для многих выводов современной теории организации.

ПОТРЕБНОСТИ ВО ВЛАСТИ, УСПЕХЕ (ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ) И АФФИЛИАЦИИ (Д. МАККЛЕЛАНД)

Другой теорией мотивации, оказавшей влияние на ученых, занятых исследованием организаций, является теория, выдвинутая Дэвидом Макклеландом. Макклеланд начал с исследования не того, как человек действует, а того, как он мыслит. Макклеланд выделяет три категории человеческих мотивов:

1) потребность в аффилиации (стремление к принадлежности);

2) потребность во власти;

3) потребность в успехе или достижении целей. Потребность в достижении целей может быть связана с несколькими потребностями в иерархии Маслоу; по существу, это потребность делать что-либо (то, в чем индивид сравнивает себя с другими) лучше, чем делалось раньше. Макклеланд утверждает, что руководителю, для того чтобы быть лидером, следует иметь высокую потребность во власти (т. е., по существу, заинтересованность в том, чтобы иметь сильное влияние на других) и что высокая потребность в достижении целей характерна для тех руководителей, которые предпочитают работать в одиночку. Высокая потребность в аффилиации (т. е. потребность в дружеских отношениях, близости и взаимопонимании) может в некоторых случаях приводить к неэффективности работника, вызываемой боязнью ухудшить отношения. Некоторые считают, что руководитель должен подбирать работу для подчиненных, учитывая мотивацию последних. Существует мнение, однако, что этого еще недостаточно для высокой эффективности, что система вознаграждения (или компенсации) должна быть разработана с участием вознаграждаемых и должна рассматриваться в непосредственной связи с эффективностью труда [Д. Литвин и Р. Стрингер]. Хотя работа Макклеланда может быть использована для улучшения организационного климата, составной частью которого является мотивация персонала, в его теории можно оспаривать многое, в том числе и слишком упрощенную классификацию мотивов.

ДВУХФАКТОРНАЯ ТЕОРИЯ МОТИВАЦИИ ГЕРЦБЕРГА

Еще одна популярная теория мотивации, оказавшая, в частности, значительное влияние на концепцию \'развития организации\', - это \'мотивационно-гигиеническая\' модель

Ф.Герцберга. Модель явилась результатом серии интервью с 200 инженерами и бухгалтерами, которых попросили подробно описать события, заставившие их чувствовать полное удовлетворение или неудовлетворение от работы. Положительные эмоции, вызванные работой, связывались с выполнением определенных заданий (фактор содержания работы), а не с такими внешними факторами, как условия труда. С другой стороны, плохие условия труда вызывали у людей неудовлетворенность работой. Иными словами, положительные эмоции связывались с факторами, относящимися к содержанию работы, а отрицательные - с факторами \'контекста\'. На основании этого исследования Герцберг и его последователи утверждают, что людям присущи два вида потребностей: избежать страданий и психологического роста. Чтобы оградить своих подчиненных от страданий или неудовлетворенности, руководитель должен создать благоприятные условия труда. \'Подходящий\' руководитель, условия труда, статус, жалованье, межличностные отношения и прочность положения являются, по Герцбергу, \'гигиеническими\' факторами в том смысле, что они помогают предотвратить неудовлетворенность работой. Отсутствие \'гигиенических\' факторов может, таким образом, приводить к неудовлетворенности работника, но само по себе их наличие еще не обеспечивает удовлетворение от работы. Психологический рост человека связан с удовлетворением потребности в содержательной работе. Факторы, определяющие содержание работы, - выполнение задания, признание успеха, рост ответственности и возможность профессионального роста - обозначаются термином \'мотиваторы\'. Наличие их ведет к высокой степени удовлетворенности, но их отсутствие не обязательно ведет к неудовлетворенности. Следует отметить, что удовлетворенность и неудовлетворенность работой не составляют единого континуума; существует два различных континуума - удовлетворенности работой и неудовлетворенности работой. Герцберг утверждает, что администрации стоит перенести свое внимание на потребность служащих в успехе и самовыражении, поскольку именно таким путем можно стимулировать их поведение, тогда как улучшение условий труда просто снимает еудовлетворенность.

ТЕОРИЯ ОЖИДАНИЙ (ЭКСПЕКТАЦИЙ)

Многие ученые - бихевиоралисты объясняют производительность труда с помощью теории ожиданий, согласно которой именно ожидание вознаграждения активизирует поведение и именно осознаваемое вознаграждение, связываемое с результатом каждого курса действий, придает поведению его определенную направленность (управляет поведением). Подобно Курту Левину, В. Врум принимает термин \'валентность\', чтобы показать силу желания или силу индивидуального предпочтения по отношению к некоторому результату. Врум утверждает, что если работник А предпринимает действие X, то действие Х имеет некоторые результаты первого уровня. Так, если действие Х состоит в усердной работе, то результатом первого уровня может быть \'высокая эффективность\'. По Вруму, человек рассматривает результаты первого уровня как средство для получения желательных результатов второго уровня (например продвижение по службе, заработок и т. д.). Как следствие, валентность, или желательность, результатов первого уровня является функцией суммы валентностей результатов второго уровня, умноженных на осознаваемую способность (или субъективную вероятность) результатов первого уровня привести к достижению результатов второго уровня. Чем меньше результаты первого уровня осознаются как ведущие по отношению к результатам второго уровня, тем меньше валентность, или желательность, результатов первого уровня. Это означает, что человек, по-видимому, будет меньше стремиться к таким результатам. Пусть V- валентность высокой эффективности работы. Тогда желаемыми результатами второго уровня являются вознаграждения, связанные с различными степенями эффективности. Предположим, что ими будут: Vm - валентность денег; Vp - валентность продвижения; Vg - валентность хорошего мнения администрации и поддержки с ее стороны; Vc - валентность высокого положения среди коллег; Vs - валентность сохранения места. Стремится ли работник к высокой эффективности, зависит от того, как высоко он ценит приведенные выше факторы и каким образом осознает связь между высокой эффективностью труда и достижением этих целей. Пусть Ipm - осознаваемая способность высокой эффективности труда приводить к получению денег; Ipp - осознаваемая способность высокой эффективности труда приводить\' продвижению по службе; Ipg - осознаваемая способность высокой эффективности труда приводить к достижению хорошего мнения администрации и поддержке с ее стороны; Ipc - осознаваемая способность высокой эффективности труда приводить к достижению высокого положения среди коллег; Ips - осознаваемая способность высокой эффективности труда приводить к сохранению места. На основании модели Врума, V есть функция суммы

Чем больше эта сумма, тем более вероятно, что человек будет мотивирован на достижение высокой эффективности труда. Модель Врума предполагает, что служащий будет следовать рациональным критериям принятия решений. Но если он располагает двумя вариантами действий - одним с более высокой субъективной вероятностью достижения результата меньшей валентности и другим с меньшей вероятностью получения, но большей валентностью результата, - на каком из них он остановится? Будет ли он стремиться к максимизации результата или удовольствуется более гарантированным, но меньшим результатом? Это зависит от его отношения к риску.

Эта модель выявляет факт, о котором часто забывают, - пока администрация не показывает персоналу прямой связи между желательным для нее поведением служащих и их желаниями, служащие будут полагать, что их вознаграждение не изменится, как бы они ни работали. Подход на основе теории ожиданий привлекает внимание также к необходимости выявлять и использовать наиболее подходящие средства мотивации.

ТЕОРИЯ Х И ТЕОРИЯ У МАКГРЕГОРА

Многое из теории и практики управления Макгрегор считал отражением взгляда на человека, характерного для теории X, а именно:

1. Средний человек от природы ленив - он работает как можно меньше.

2. Ему недостает честолюбия, он не любит ответственности, предпочитает, чтобы им руководили.

3. Он от природы эгоцентричен, безразличен к потребностям организации.

4. Он от природы противится переменам.

5. Он доверчив, не слишком сообразителен - легкая добыча для шарлатана и демагога.

Такой взгляд на человека отражается в политике кнута (угроза безработицы) и пряника (деньги). Теория У придерживается следующего взгляда на человека:

1. Люди не являются от природы пассивными и не противодействуют целям организации. Они стали такими в результате работы в организации.

2. Мотивация, возможность развития, способность брать на себя ответственность, готовность направлять свое поведение на достижение целей организации - все это есть в людях, а не вкладывается в них управлением. Обязанность управления - помочь людям осознать и развить в себе эти человеческие качества.

3. Важная задача управления состоит в том, чтобы создать такие условия в организации и применять такие методы работы, чтобы люди могли достигать своих собственных целей наилучшим образом лишь при условии направления своих усилий на достижение целей организации.

Если администрация разделяет взгляды теории X, она обращает особое внимание на методы внешнего контроля, тогда как при использовании теории У особое значение придается самоконтролю при периодических отчетах об исполнении. Предполагается, что самоконтроль возникает, когда рабочие воспринимают цели компании как свои собственные, и тогда вероятность достижения целей компании высока. Макгрегор считает средством достижения высокой степени вовлеченности метод участия работников в принятии решений. Теория Х и теория У отражают полярные позиции и взгляды. Но из сказанного не следует, что руководитель, обнаруживающий жесткое, деспотическое поведение, должен придерживаться положений теории X; такого однозначного соответствия между поведением и взглядами нет. Макгрегор утверждает, что люди становятся такими, какие они есть, потому что к ним так относятся. Как практика управления, так и поведение людей могут меняться и влиять друг на друга. Душевная болезнь может вызывать телесную болезнь, но и болезнь тела, в свою очередь, может вызывать душевную болезнь.

Мотивирующие факторы, принципы воздействия на мотивацию людей Получение нового места работы, а также изменение привычных условий деятельности стимулирует работника, вызывает в нем желание проявить себя с лучшей стороны. Не получив возможности почувствовать себя необходимым, самостоятельным работником, которому доверяют и которого уважают, он разочаровывается в своей работе.

При этом даже просто с экономической точки зрения люди являются чрезвычайно дорогим ресурсом, а следовательно, должны использоваться с максимальной эффективностью. Руководитель также обязан понимать, что существует и моральный фактор. Осознание этой проблемы ставит перед руководителем новую: какой должна быть идеальная для подчиненных работа? Отвечая на этот вопрос, не следует стремиться к чрезмерной специфичности и оригинальности. Все равно учесть различие во вкусах и личных мнениях каждого удается редко, поэтому руководитель, как правило, стремится к повышению интегральной производительности. С приведенными ниже факторами у руководителя есть шанс получить согласие максимального количества своих подчиненных. Итак, идеальная работа должна:

- иметь целостность, то есть приводить к определенному результату;

- оцениваться служащими как важная и заслуживающая быть выполненной;

- давать возможность служащему принимать решения, необходимые для ее выполнения, то есть должна существовать автономия (в установленных пределах). Либо, как вариант, - групповая автономия;

- обеспечивать обратную связь с работником, оцениваться в зависимости от эффективности его труда; -приносить справедливое, с точки зрения работника, вознаграждение. Спроектированная в соответствии с этими принципами работа обеспечивает внутреннее удовлетворение. Это очень мощный мотивационный фактор, так как стимулирует качественное выполнение работы, а также, по закону возвышения потребностей, стимулирует к выполнению более сложной работы. На основе этих принципов была разработана модель характеристик работы с точки зрения мотивации Хекмана и Олдхэма Последовательно рассмотрим каждый из этих основных параметров работы и определим, что они значат и как влияют на психологическое состояние, которое определяет отношение людей к работе.

Содержательные теории мотивации.

Базируются па удовлетворении потребностей и побуждении человека к действиям. Наиболее популярными содержательными теориями являются: иерархия потребностей по А. Маслоу; двухфакторная теория Ф. Герцберга; теория трех потребностей МакКлеланда. Иерархия потребностей по Маслоу, доработанная психологом из Гарварда, Мурреем, включает: физиологические потребности, удовлетворение которых необходимо для выживания. К ним относятся потребности в еде, воде, убежище, отдыхе и сексуальные потребности;

потребности в безопасности и уверенности в будущем. К ним относятся потребности в защите от физических и психологических опасностей со стороны окружающего мира и уверенность в том, что физиологические потребности будут удовлетворены в будущем; социальные потребности. К ним относятся необходимость социальных связей, чувство, что тебя принимают другие, чувства привязанности и поддержки; потребности в уважении. К ним относятся потребности в самоуважении, личных достижений, компетентности, уважении со стороны окружающих, признании; потребности самовыражения. К ним относятся потребности в реализации своих потенциальных возможностей и росте как личности. Теория потребностей МакКлелланда делает основной акцент на потребности высших уровней. Д. МакКлелланд считал, что людям присущи три потребности: власти, успеха и причастности. Потребность власти выражается как желание воздействовать на других людей. Люди с потребностью власти — это не обязательно рвущиеся к власти карьеристы в негативном и наиболее часто употребляемом значении этих слов. При потребности власти в чистом виде у людей, по этой теории, отсутствует склонность к авантюризму или тирании, основной является потребность к проявлению своего влияния. Потребность успеха удовлетворяется не провозглашением успеха этого человека, что лишь подтверждает его статус, а процессом доведения работы до успешного завершения. Люди с высокоразвитой потребностью успеха рискуют умеренно, любят ситуации, в которых они могут взять на себя ответственность за поиск решения проблемы, и хотят, чтобы достигнутые ими результаты поощрялись вполне конкретно. Чтобы мотивировать людей с потребностью успеха, следует ставить перед ними задачи с умеренной степенью риска или возможностью неудачи, делегировать им достаточные полномочия для того, чтобы развязать их инициативу, регулярно и конкретно поощрять их в соответствии с достигнутыми результатами. Мотивация на основании потребности в причастности определяет заинтересованность людей в компании знакомых, налаживании дружеских отношений, оказании Помощи другим. Люди с развитой потребностью причастности будут привлечены такой работой, которая даст им обширные возможности социального общения. Руководитель может также обеспечить удовлетворение их потребности, уделяя им больше времени и периодически собирая таких людей в отдельные группы. Двухфакторная теория Герцберга основывается на представлениях о том, что следует выделять гигиенические факторы и мотивацию. Гигиенические факторы связаны с окружающей средой, в которой осуществляется работа. Отсутствие или недостаточность гигиенических факторов вызывает у человека неудовлетворение работой. Но и достаточность этих факторов сама по себе не вызывают удовлетворения работой и не может мотивировать человека на что-либо. К этим факторам можно отнести заработок» условия работы, политику администрации, степень контроля, отношения с коллегами, руководителем, подчиненными. Мотивация связана с самим характером и сущностью работы. Отсутствие или неадекватность мотивации не приводит к неудовлетворенности работой, но ее наличие вызывает удовлетворение и мотивирует работников на повышение эффективности деятельности. К мотивации могут быть отнесены успех, продвижение по службе, признание результатов работы, возможность творческого роста, высокая ответственность.

Функция контроля. Сущность, типология, этапы.

Функция контроля. Типология, этапы, сущность.

Контроль — это процесс обеспечения достижения организацией своих целей. Он представляет собой систему наблюдения и проверки соответствия процесса функционирования управляемой подсистемы принятым решениям, а также выработки определенных действий.

Сущностью контроля является выработка и осуществление эффективного и своевременного управляющего воздействия для обеспечения заданной эффективности достижения цели деятельности.

Конечным

результатом, целью контроля является

выработка и осуществление эффективного

управляющего воздействия, которое

должно свести к нулю, исключить отклонение

от плана (рис. 14![]()

).

).

Общее содержание (задачи) контроля:

проверка значений контролируемых параметров в определенных точках контроля;

выработка управляющего воздействия в случае несоответствия параметров запланированным значениям;

утверждение выработанного управляющего воздействия;

осуществление управляющего воздействия.

Задачи контроля в организации:

изучает положение дел в организации;

отслеживает тенденции ее развития;

выявляет нарушения и ошибки;

является основой вознаграждения;

ориентирует, на что нужно обращать внимание.

Требования к организации контроля:

привлечение компетентных лиц;

направленность на предотвращение ошибок;

гибкость;

своевременность;

экономичность;

индивидуализированность;

ориентированность на человека.

Особенности

процесса контроля

![]() :

:

Система контроля и целевая группа контроля создаются заблаговременно при выработке решения планирования и организации.

В процесс контроля входит и непосредственное воздействие с целью обеспечения эффективной деятельности.

Виды контроля представлены в табл. 6.

Таблица 6

Виды контроля

По степени охвата объекта |

Сплошной или выборочный |

По режиму |

Нормальный или усиленный |

По уровню субъекта контроля |

Руководителем (предпочтителен) Специально назначенными для этого лицами (группой контроля, проверяющими) Самими работниками (самоконтроль) |

По источнику субъекта контроля |

Внутренний Внешний |

По форме |

Открытый Наглядный Видимый Неофициальный |

По периодичности |

Предварительный Текущий Итоговый Внезапный |

Систему контроля необходимо конструировать так, чтобы предотвратить поведение, ориентированное на проверяющих.

Виды контроля по периодичности

Предварительный контроль персонала призван прежде всего ответить на вопрос, можно ли с его помощью решать предусмотренные планом задачи.

В сферу предварительного контроля входят вопросы:

изучение профессионального уровня персонала (проводится с помощью разного рода тестов, собеседований, аттестаций);

подготовка и переподготовка кадров, их инструктирование; состояние здоровья и способность выполнять в данный момент свои обязанности; создание условий для творчества;

состояние материальных и финансовых ресурсов организации.

Текущий контроль бывает стратегическим и оперативным.

Стратегический контроль имеет в качестве своего основного объекта эффективность использования ресурсов организации. Такой контроль предназначен для оценки состояния организации, а не для исправления ошибок и поиска виновных.

Оперативный контроль , соединяющийся на практике с оперативным управлением, имеет объектом текущую деятельность.

Итоговый контроль . Обычно он связан с оценкой выполнения организацией своих планов и предполагает всесторонний анализ не только конкретных результатов деятельности за истекший период, но и сильных и слабых ее сторон. Данные итогового контроля используются для составления очередных планов.

Этапы процесса контроля.

Выявление параметров деятельности организации, подлежащих контролю.

Уточнение модели функционирования организации и определение «точек контроля».

Осуществление наблюдения, сбор и обработка информации.

Принятие и выполнение решений о корректирующих действиях.

В процессе контроля могут иметь место объективные и субъективные ошибки.

К ним можно отнести:

контроль по случаю, не упреждающий отклонения, а осуществляемый им вдогонку;

тотальный контроль, порождающий несамостоятельность и иждивенчество работников;

отсутствие информирования контролируемых о результатах;

поверхностный контроль по причине недоверия, например, за отлучками с рабочего места и пр.

Регулирование — внесение в управленческий процесс поправок с учетом изменения объекта управления и воздействий внешней среды; управленческий процесс преодоления «узких мест», а также выделение, направление и распределение ресурсов, сил и средств на решение стоящих задач.

Контроль является одной из основных функций управления . Он включает деятельность по формированию его стандартов, проверке и оценке их исполнения, осуществлению корректирующих шагов.

Содержание процесса контроля.

Контроль – одна из функций управления, без которой не могут быть реализованы в полной мере остальные функции управления. В узком смысле слова под контролем следует понимать различные ограничения. Контроль – процесс обеспечения достижения организацией своих целей. В функцию контроля входят: сбор, обработка и анализ информации о фактических результатах хозяйственной деятельности всех подразделений фирмы; сравнение их результатов с эталонными (плановыми) показателями, выявление отклонений и анализ этих отклонений; разработка мероприятий, необходимых для достижения намеченных целей.

Выделяют следующие основные виды контроля: предварительный; текущий; заключительный (итоговый).

Предварительный контроль осуществляется до начала работ. Основным его средством является реализация определенных правил, процедур, линий поведения, соблюдение которых позволяет развиваться в заданном направлении. Иногда его называют контролем по правилу «рецептурных книг». Соблюдение этих рецептов или инструкций должно приводить к намеченным результатам. Текущий контроль осуществляется в ходе проведения работ и позволяет исключить какие-либо отклонения от намеченных планов и инструкций, что не позволяет дать развиться этим отклонениям. Для осуществления контроля необходима обратная связь, т.е. данные о полученных результатах. Заключительный (итоговый) контроль осуществляется после завершения работ. Он выполняет две важные функции: 1. дает информацию для планирования (если аналогичные работы будут осуществляться в будущем); 2. способствует мотивации (т.е. обеспечивает справедливое вознаграждение)

Большое внимание надо уделять поведенческим аспектам контроля. Иногда менеджеры намеренно делают процесс контроля видимым, т.е. сотрудники должны знать о том, что контроль существует. Роль контроля состоит не в том, чтобы зафиксировать нарушения, а в том, чтобы их предотвратить. Кроме того, большинство людей любит видеть результаты своего труда. Внешний контроль, делающий их общеизвестными, в этом случае является источником положительной мотивации. Однако надо иметь в виду, что сотрудники сосредоточивают внимание на работе, где проводятся измерения, и пренебрегают той, где измерения не проводятся.

Динамика групп и лидерство в системе менеджмента. Формальные и неформальные группы.

Человек составляет основу организации, ее сущность и ее основное богатство. Однако с позиций управления нельзя говорить о человеке вообще, так как все люди разные. Люди ведут себя по-разному, у них различные способности, различное отношение к своему делу, к организации, к своим обязанностям; люди имеют различные потребности, их мотивы к деятельности могут существенно отличаться. Наконец, люди по-разному воспринимают действительность окружающих их людей и самих себя в этом окружении. Все это говорит о том, что управление человеком в организации исключительно сложное, но в то же время исключительно ответственное и важное для судьбы организации дело. Менеджер должен очень много знать о людях, с которыми он работает, для того чтобы пытаться успешно управлять ими.

Но проблема управления человеком в организации не сводится только к взаимодействию работника и менеджера. В любой организации человек работает в окружении коллег, товарищей по работе. Он является членом формальных и неформальных групп, что оказывает на него исключительно большое влияние: либо помогая более полно раскрываться его потенциалу, либо подавляя способности и желания работать производительно, с полной отдачей. Организация ожидает от человека, что он будет выполнять определенную роль. Если член организации успешно выполняет свою роль и если при этом он сам лично удовлетворен характером, содержанием и результатами своей деятельности в организации и своего взаимодействия с организационным окружением, то не возникает конфликтных противоречий, подрывающих взаимодействие человека и организации. Одним из важнейших условий этого является правильное построение роли и, в частности, формирование верных предпосылок в отношении содержания, сущности и роста данной роли в системе организации.

У социальной роли можно выделить 3 стороны:

1. Система социальных ожиданий форм поведения человека в соответствие с его статусом (положением в обществе).

2. Система ожиданий человека от самого себя.

3. Открытое наблюдаемое поведение.

Петровский А. В. выделяет следующие этапы развития трудового коллектива:

1. Диффузная группа (группа людей, не имеющих общей цели и деятельности).

2. Группа-ассоциация (есть общая цель, официальная структура, но нет совместной деятельности).

3. Группа-кооперация (формируется общая деятельность).

4. Группа-автономия (развита групповая сплоченность, эффективная общая деятельность).

5. Трудовой коллектив (организация, характеризующаяся совместной социально значимой деятельностью).

Эффективное лидерство предполагает всесторонний самоанализ. Настоящие лидеры постоянно задают себе вопросы типа: Что у меня хорошо получается? В чем мои сильные стороны? Чего мне как лидеру не хватает? Над чем я еще должен работать, чтобы быть лучше?

Признается, что лидерским способностям и умениям можно научиться. Известно также, что лидерами становятся не сразу. Этому обычно предшествует определенный тип карьеры в организации. Следует отметить, что лидерство – это не набор навыков и умений, а качества характера, такие как, например, принятие на себя риска. Сила лидерского влияния прямо пропорциональна степени принятия последователем того, что лидер предлагает сделать. Власть и влияние являются главными в работе лидера. Рассмотрим то, как используется власть в рамках эффективного лидерства.

Экспертная власть может помочь лидеру вести последователей за собой, если они поверили в то, что лидер имеет больше специальных знаний в определенной области, чем они.

Когда лидер пользуется властью примера, то она является во многих случаях причиной признания и последующего обожания (харизма) лидера последователями. Данный источник власти исходит непосредственно от последователей, и для этого лидеру необходимо «найти» своих обожателей, а не наоборот.

Право на власть приобретается лидером в ходе его карьеры и исходит из его позиции в организации. Однако реально этим правом лидер может пользоваться только до того момента, пока это признается его последователями и принимается ими как указание к действию.

Власть информации в лидерском варианте связана с индивидуальными способностями и умением лидера соединять на своем уровне несоединяемые внизу концы информационных потоков.

Принятие решения как источник власти важно для лидера на этапе его «последнего слова», которого, как правило, ждут от него последователи. Эффективное лидерство предполагает активное участие последователей на всех остальных этапах принятия решения и высокий уровень «решительности» у самого лидера.

Вознаграждение и принуждение как источники власти в рамках эффективного лидерства больше ассоциируются с возможностью быть или не быть в одной «упряжке» с эффективным лидером, нежели чем с месячной премией или выговором.

Власть над ресурсами используется эффективным лидером для сбалансирования недостатков и улучшения состояния дел.

Все большее значение для достижения эффективного лидерства играет власть связей, реализуемая, в частности, путем создания так называемых сетевых структур, способствующих поддержанию эффективного лидерства на должном уровне без количественного роста организации. Лидер должен стремиться к эффективному сочетанию всех возможных и имеющихся у него основ и источников власти, так как это является одним из главных условий эффективного лидерства.

Человек выполняет работу в окружении людей, во взаимодействии с ними. Он не только исполнитель роли в организации, но и член группы, в рамках которой он действует. При этом группа оказывает огромное влияние на поведение человека. А поведение человека, его действия вносят определенный вклад в жизнь группы.

Характерными особенностями группы являются следующие. Во-первых, члены группы идентифицируют себя и свои действия с группой в целом и тем самым во внешних взаимодействиях выступают как бы от имени группы. Во-вторых, взаимодействие между членами группы носит характер непосредственных контактов, личного разговора, наблюдения поведения друг друга и т.п. В-третьих, в группе наряду с формальным распределением ролей, если таковое существует, обязательно складывается неформальное распределение ролей, обычно признаваемое группой.

Эти и другие роли группового поведения люди выполняют в соответствии с их способностями и внутренним призванием. Поэтому в хорошо функционирующих группах обычно создаются возможности для того, чтобы человек мог вести себя в соответствии со своими способностями к групповым действиям и органично присущей ему определенной ролью члена группы.

Существует два типа групп: формальные и неформальные. Оба эти типа групп имеют значение для организации и оказывают большое влияние на членов организации.

Формальные группы обычно выделяются как структурные подразделения в организации. Они имеют формально назначенного руководителя, формально определенную структуру ролей, должностей и позиций внутри группы, а также формально закрепленные за ними функции и задачи.

Неформальные группы создаются не распоряжениями руководства и формальными постановлениями, а членами организации в соответствии с их взаимными симпатиями, общими интересами, одинаковыми увлечениями, привычками и т.п.

Организации, добивающиеся успеха, отличаются от противоположных им главным образом тем, что имеют более динамичное и эффективное руководство. В современном русском языке под руководством, с точки зрения собственника, подразумевается либо индивид (руководитель) или группа (руководящий состав), либо процесс, т. е. обладающий индивидуальными особенностями способ управления организацией.

Быть менеджером еще не означает автоматически считаться лидером в организации, так как лидерству в значительной мере свойственна неформальная основа.

Лидерство – это тип управленческого взаимодействия (в данном случае между лидером и последователями), основанный на наиболее эффективном для данной ситуации сочетании различных источников власти и направленный на побуждение людей к достижению общих целей.

Эффективность организации, основанной на этом раннем типе лидерских отношений, проявляется в ее способности быстро, в короткие сроки выполнять достаточно трудные задачи, в наименее благоприятных условиях.

Виды власти. Классификация стилей руководства.

Виды власти. Классификация стилей руководства.

Виды власти подразделяются в зависимости от личностных и организационных источников власти менеджера.

В зависимости от личностных источников власти менеджера: Экспертная власть. Заключается в способности руководителя влиять на поведение подчиненных в силу своей подготовки и уровня образования, опыта и таланта, умений и навыков, наличия специализированных знаний. Эталонная власть (власть примера). Характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий. Власть информации. Базируется на возможности получения нужной и важной информации и умении использовать ее для влияния на подчиненных. Менеджер укрепляет свою власть, координируя и контролируя информационные потоки в фирме. Власть убеждения. Основывается на умении менеджера влиять на других с помощью эффективной (эмоциональной, логической и аргументированной) передачи своей точки зрения. В зависимости от организационных источников власти менеджера: Власть принятия решений. Проявляется в той степени, в которой человек может влиять на процесс подготовки и принятия решений; чем выше уровень управления, тем большее количество людей, кроме руководителя (специалистов, помощников и т. д.), влияют на процесс принятия решения. Власть вознаграждения - способ влияния, основанный на положительном воздействии (благодарность, премия, продвижение, дополнительный отпуск и т. д.) с целью добиться от подчиненного желаемого результата. Власть принуждения. Строится на страхе подчиненных быть наказанными (пониженными в должности, оштрафованными, уволенными и т. д.). Для использования этого источника власти нужно иметь эффективную систему контроля за действиями подчиненных (подчиненные могут сознательно стремиться обмануть организацию). Власть над ресурсами. Основывается на контроле руководством распределения потоков ограниченных ресурсов, которые обычно в организациях направлены сверху вниз. Некоторые руководители для влияния на людей создают так называемый дефицит ресурсов. Власть связей. Создается путем распространения менеджером информации о его связях с влиятельными людьми. Законная власть. Исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его долг – подчиняться им. Он может исполнять приказания влияющего, так как учат традиции. Поэтому законную власть иногда называют традиционной властью. Стиль руководства - это привычная манера поведения руководителя по отношению к своим подчиненным с целью повлиять на них или побудить к действию (выполнению заданий). Существует три стиля руководства: авторитарный; демократический; либеральный. Сущность стилей руководства. 1) Авторитарный стиль управления состоит в том, что вся полнота власти находится у руководителя и все решения принимаются им единолично, не учитывая мнения подчиненных. В данном случае используется командный метод управления. Авторитарный стиль управления необходим в кризисной ситуации, когда решения должны приниматься быстро и быть четко скоординированы, что значительно затрудняется в условиях коллективной деятельности по разработке решений. Положительные моменты: не требует особых материальных затрат: позволяет быстрее наладить взаимодействие между сотрудниками и подразделениями. Отрицательные моменты: подавляет инициативу; требует громоздкой системы контроля за работой персонала. В результате снижается удовлетворенность сотрудников своей деятельностью и повышается их зависимость от руководителя. 2) Демократический стиль предполагает делегирование руководителем части своих полномочий подчиненным и принятие решений на коллегиальной основе. Он актуален при стабильной работе предприятия и стремлении его к внедрению инноваций. Положительные моменты: стимулирует творческую деятельность; снижает недовольство сотрудников от принятых решений, так как они принимаются совместно; повышает мотивацию труда; улучшает психологический климат на предприятии и удовлетворенность от выполненной работы. Отрицательные моменты: не осуществляется жесткого централизованного контроля; ответственность за выполнение может долго перекладываться; затягивается процесс принятия решений и их выполнения. 3) Либеральный стиль представляет собой управление без участия руководителя. Работники предоставлены сами себе, приходится рассчитывать на их дисциплинированность. Особенности. 1. Данный стиль управления возможно использовать при высокой квалификации работников и низком уровне подготовки руководителя.2. Подчиненным предоставляется полная свобода, которая может привести к анархии.

/

Виды власти классификация стилей руководства.

В управленческой литературе способность оказывать влияние на поведение людей называется властью. Власть может относиться к индивиду, группе и организации в целом.

Власть – это функция зависимости, а точнее, взаимозависимости. Чем больше один человек зависит от другого, тем больше власти и у того, и у другого. Обладание властью – это возможность влияния на удовлетворение потребностей.

Формы власти можно классифицировать так: 1) власть, опирающаяся на принуждение, обоснована верой в то, что руководитель имеет возможность наказывать подчиненного; 2) власть, базирующаяся на вознаграждении, основана на вере исполнителя в то, что влияющий может удовлетворить потребности исполнителя; 3) экспертная власть строится на вере в то, что влияющий обладает специальными знаниями, которые позволят удовлетворить потребность; 4) эталонная власть – власть примера основана на привлекательности черт влияющего настолько, что его примеру хочется следовать; 5) законная власть построена на вере исполнителя в то, что влияющий имеет право отдавать приказания, а долг исполнителя – подчиняться.

Существует много способов управленческого влияния – это и воздействие через общественные нормы, принципы и мораль данной организации, и прямые приказы, поручения, и, наконец, негласный контроль, манипулирование, закулисная игра и т. д.

Влияние и власть в равной мере зависят от личности, на которую оказывается влияние, а также от ситуации и способности руководителя. Поэтому реальной абсолютной власти не существует, так как никто не может влиять на всех людей во всех ситуациях. В организации, например, власть только отчасти определяется иерархией. Сколько власти имеет тот или иной человек в данной ситуации, определяется не уровнем его формальных полномочий, а степенью зависимости от другого лица. Чем больше зависимость от другого лица, тем больше власть данного лица.

Вместе с тем в любой организации подчиненные обладают властью над своими начальниками. Даже тюремные надзиратели в некоторой степени зависят от заключенных. Они допускают некоторые нарушения тюремных правил со стороны заключенных в обмен на более покорное поведение. Руководитель должен сознавать, что, поскольку подчиненные часто тоже обладают властью, использование им в одностороннем порядке своей власти в полном объеме может вызвать у подчиненных адекватное противодействие.

Каждый эффективный руководитель должен поддерживать разумный баланс власти, достаточной для достижения целей организации, но не вызывающей у подчиненных чувства протеста и непокорности. Кроме подчиненных, над руководителем могут иметь власть его коллеги-руководители, секретари начальников, поскольку они обладают необходимыми ему информационными ресурсами.

Стиль управления – типичная манера и способ поведения менеджера. Существует несколько классификаций стилей менеджмента.

Стили могут классифицироваться по следующим критериям.

1. Критерий участия исполнителей в управлении:

- вторитарный (единолично менеджер решает и приказывает – сотрудники исполняют);

- сопричастный (сотрудники участвуют в той или иной мере в принятии решений);

- втономный (менеджер играет сдерживающую роль – сотрудники решают сами, обычно большинством).

2. Классификация стилей управления по преимущественному критерию функций управления:

- управление через инновацию (разработка инновации – как руководящее задание);

- управление с помощью задания цели (на каждом иерархическом уровне задают цели, имеется свобода в методе ее достижения, ограниченная сметой и контролем);

3. Критерий преимущественной ориентации.

- слабое управление – нет давления на сотрудников, нет заботы о них, также слаба забота о решении задач менеджмента. Полезная отдача мала;

- управление по задачам – с сотрудниками обращаются, как с исполнительными механизмами, можно добиться высокой эффективности, но страдают человеческие отношения;

- клубное управление – господствует дружеская атмосфера, но пренебрегают решением задач;

- управление по среднему пути – достигается компромисс между требованиями по работе и интересами сотрудников, средняя производительность труда;

- сильное управление - идеальный стиль.

Модель Блейка – Мутона, включающая 5 основных стилей руководства. Вертикальная ось этой схемы ранжирует “заботу о человеке” по шкале от 1 до 9. Горизонтальная ось ранжирует “заботу о производстве” также по шкале от 1 до 9. Стиль руководства определяется обоими этими критериями. Всего мы получаем 81 позицию (9х9), т.е. 81 вариант стиля управления. Блейк и Моутон описали пять крайних и наиболее характерных позиций матрицы.

1.1. – нищета управления (примитивное руководство). Со стороны руководителя требуется лишь минимальное усилие, чтобы добиться такого качества работы, которое позволит избежать увольнения.

Эта позиция характеризует такой тип руководителя, который достаточно холодно относится как к своим подчиненным, так и к самому процессу производства.

1.9. – клубное управление (социальное руководство). Руководитель сосредоточивается на хороших, теплых человеческих взаимоотношениях, но мало заботится об эффективности выполнения заданий. Эта позиция характеризует руководителей, которые уделяют особое внимание нуждам и потребностям своих подчиненных, чего нельзя сказать о процессе производства.

9.1. – авторитет – подчинение. Руководитель очень заботится об эффективности выполняемой работы, но обращает мало внимания на моральный настрой подчиненных. Эта позиция характерна для менеджеров, которые во главу угла ставят заботу о производстве и практически не осуществляют никакой социальной деятельности.

5.5. – организация (производственно-социальное управление). Руководитель достигает приемлемого качества выполнения заданий, находя баланс эффективности и хорошего морального настроя. Эта позиция характеризует тот тип руководителя, который умело сочетает заботу о людях с заботой о производстве.

9.9. – команда. Благодаря усиленному вниманию к подчиненным и эффективности, руководитель добивается того, что подчиненные сознательно приобщаются к целям организации. Это обеспечивает и высокий моральный настрой, и высокую производительность. Эта позиция характеризует такой тип руководителя, который одинаково бережно относится как к людям, так и к возглавляемому им производству.

Блэйк и Мутон исходили из того, что самым эффективным стилем руководства – оптимальным стилем – было поведение руководителя в позиции 9.9. По их мнению, такой руководитель сочетает в себе высокую степень внимания к своим подчиненным и такое же внимание к производительности. Они также поняли, что есть множество видов деятельности, где трудно четко и однозначно выявить стиль руководства, но считали, что профессиональная подготовка и сознательное отношение к целям позволяет всем руководителям приближаться к стилю 9.9, тем самым, повышая эффективность своей работы.

Успех стиля управления можно оценивать по критериям:

– воздействия на прибыль и издержки;

– реализации задач при разработке продукции;

– реализации задач организации;

– реализации задач в управлении персоналом (продолжительность отсутствия, удовлетворенность работой, готовность к перемене работы, чувство собственного достоинства, творческие качества, инициативность, готовность к учебе).

Эффективность стилей управления нельзя оценивать вне конкретных ситуаций. При этом следует учитывать:

- личные качества (представления о ценностях, самосознание, основная позиция, отношение к риску, роль личных мотивов, авторитет, производственный и творческий потенциал, уровень образования);

- зависимость от предстоящих задач (содержат ли они творческие или новаторские элементы, степень сформулированности, наличие опыта их решения, решаются ли они планово или как внезапно возникающие, должны ли выполняться индивидуально или в группе, давление сроков);

- организационные условия (степень жесткости оргструктуры, централизованное и децентрализованное решение задач, количество инстанций принятия решения, четкость путей информации и связи, степень контроля);

- условия окружающей среды (степень стабильности, условия материального обеспечения, социальная безопасность, господствующие общественные ценности и структуры).

Поведение менеджера должно соответствовать ситуации, гибкость стиля является важным признаком качества менеджера. Следует не только менять стиль управления, но и создавать соответственные ситуационные условия (формировать ситуацию через подбор кадров, изменять оргструктуры и организацию труда).

Специфика работы менеджера заключается в постоянном общении с деловыми партнерами, подчиненными, клиентами. Поэтому одной из важнейших задач менеджера является умение научиться оставлять о себе хорошее впечатление, т. е. научиться формировать хороший имидж, под которым понимается формируемый в глазах общества комплекс его внешних и внутренних качеств. Положительный имидж всегда способствует карьерному продвижению менеджера

Факторы эффективности менеджмента.

Факторы эффективности менеджмента.

Под эффективностью менеджмента мы будем понимать, сложную многогранную категорию, которая отражает характерные особенности экономических, социальных, организационных и иных явлений.

Эффективность управления, как социально-экономическая категория, - это результативность данной деятельности, степень рационального использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Функциональная роль эффективности управления – отражать уровень и динамику его развития, качественную и количественную стороны данного процесса.

Эффективность можно различать как потенциальную и реальную. Потенциальная эффективность оценивается предварительно, реальная определяется полученными на практике результатами.

Эффективность управления бывает тактической и стратегической. Тактическая эффективность отражает получение эффекта в ближайшем времени, стратегическая в будущем.

В достижении высокой эффективности менеджмента большую роль играют характеристики системы, механизма и процесса (технологии) менеджмента. Однако, эффективность менеджмента всегда изменчива и определяется не только внутренними факторами, но и внешними – состоянием экономики, конкуренцией, социально политической обстановки и др. При этом внешняя и внутренняя эффективность менеджмента должны быть сбалансированы.

Современная наука выделяет три группы основных принципов, определяющих эффективность менеджмента.

Принципы приоритетов в менеджменте. Главными из них являются:

приоритеты человеческого фактора – мотивированная деятельность, профессионализм;

принципы критических факторов – учет фактора времени, развитие информационных технологий, корпоративность, как форма эффективного сотрудничества и партнерства;

основные принципы ориентирования – управленческая деятельность включает в себя разработку цели, миссии и стратегии менеджмента, обеспечение качества, создание условий творчества (система «думай сам») и др.

В чем же состоит проблематика оценки эффективности менеджмента?

В первую очередь это связано с тем, что результат может быть как прямым (непосредственным), так и косвенным (отдаленным). Во-вторых, результат может принести социально-экономический, социально-психологический и социально-организационный эффект. В-третьих, мы можем получить исключительно экономический, производственный эффект. Социальный и экономический эффект находятся в постоянном противоречии. Рост социального эффекта может вызывать снижение экономического эффекта и наоборот.

Факторы оценки эффективности менеджмента

Для обеспечения эффективности менеджмента необходимо учитывать все влияния на ее же факторы. Но это можно сделать только тогда, когда эти факторы систематизированы и выделены основные и определяющие.

Что же такое фактор, по каким признакам их можно классифицировать?

Фактор - момент, существенное обстоятельство в каком-то процессе, явлении. Эффективность управления формируется под воздействием ряда факторов, которые можно классифицировать по следующим признакам:

по продолжительности влияния;

по характеру влияния;

по степени формализации;

в зависимости от масштаба влияния;

по содержанию;

по форме влияния;

Рассмотрим более подробно основные факторы, оказывающие влияние на эффективность менеджмента.

По продолжительности влияния выделяют факторы, влияние которых сказывается на протяжении длительного времени (технический уровень производства, стиль управления и др.) и которые действуют непродолжительное время (прогулы, простои, нарушения трудовой дисциплины и т.п.).

По характеру влияния различают факторы интенсивные и экстенсивные. Первые обеспечивают повышение эффективности менеджмента за счет мобилизации внутренних ресурсов, совершенствование организации труда управленческих работников и улучшение его условий, подготовка кадров управления. Вторые предусматривают привлечение дополнительных ресурсов – увеличение численности управленческого персонала, расширение технического оснащения труда управленцев на качественно неизменной основе и т.д.

По степени формализации выделяют количественно измеримые и количественно неизмеримые факторы.

В зависимости от масштаба влияния факторы можно подразделить на: народно-хозяйственные, отраслевые, на уровне организаций, на уровне подразделений.

По содержанию различают факторы:

научно-технические (уровень механизации и автоматизации труда),

организационные (рациональная структура аппарата управления, расстановка кадров, документооборот, трудовая дисциплина),

экономические (система материального поощрения и материальной ответственности),