- •Содержание

- •1. Геоинформационные системы

- •1.1. Понятие о географических информационных системах

- •1.2. Развитие и определение гис

- •1.3. Аппаратные средства геоинформатики

- •1.3.1. Основные технические средства

- •1.3.2. Внешние запоминающие устройства

- •1.4. Классификация гис по назначению

- •1.5. Классификация гис по архитектуре

- •2. Организация информации в гис

- •2.1. Модели пространственных данных

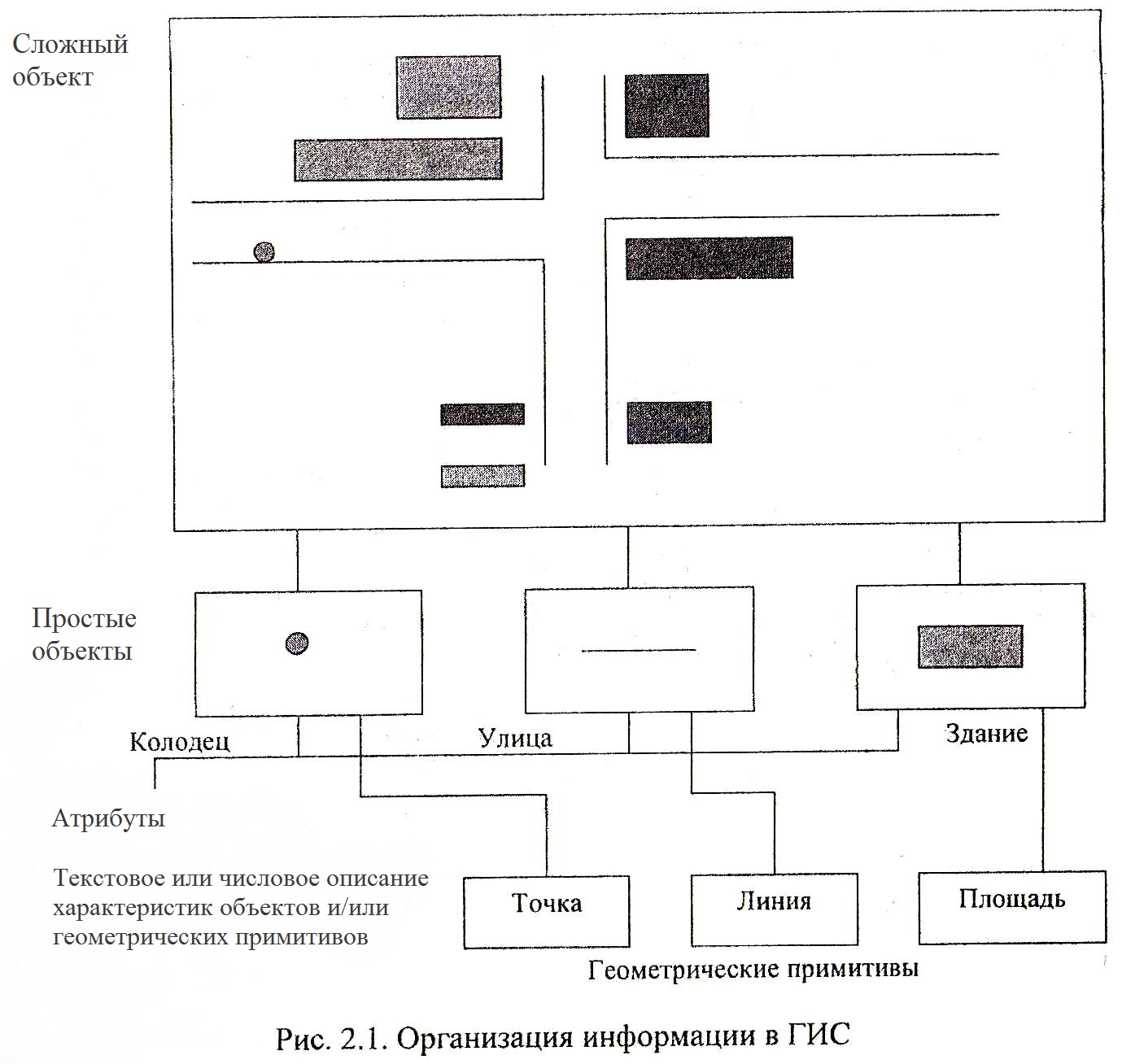

- •2.2. Понятие объекта

- •2.3. Понятие слоя

- •2.4. Системы координат в гис

- •2.4.1. Общие сведения о модели фигуры Земли

- •2.4.2. Геодезическая система координат

- •2.4.3. Системы координат

- •2.4.4. Картографические проекции

- •2.4.5. Система координат, принятая в Роскартографии

- •2.5. Ввод графической информации в гис

- •2.5.1. Растровый и векторный форматы

- •2.5.2. Стандартные форматы

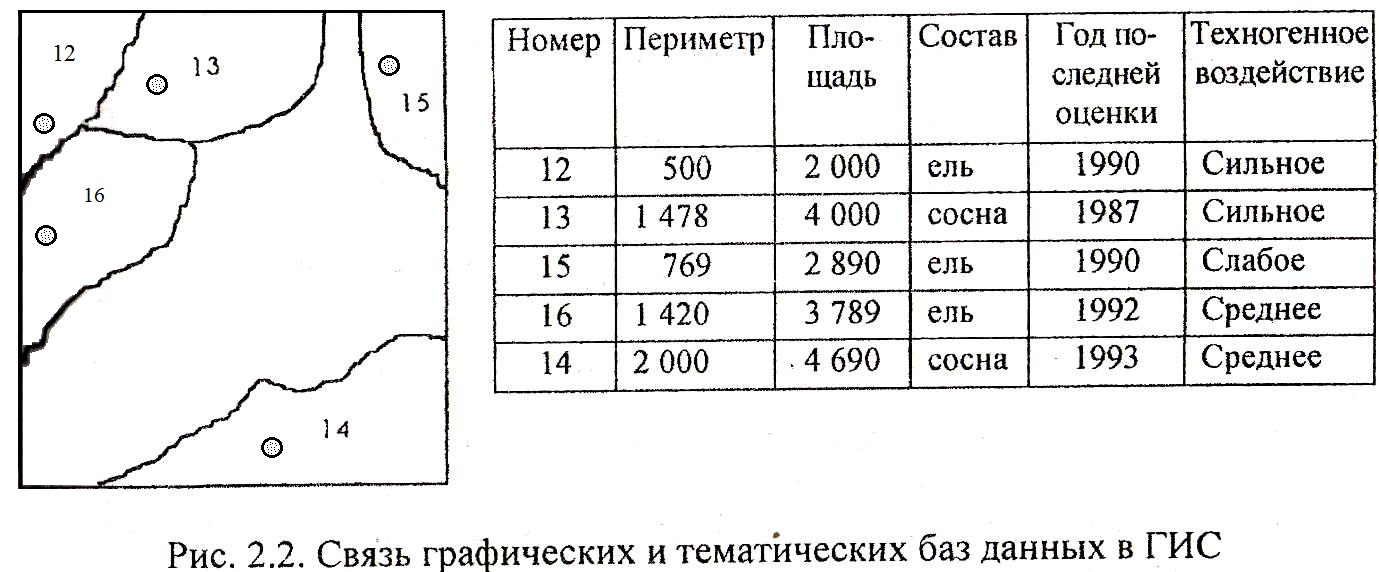

- •2.6. Тематическая информация в гис

- •2.6.1. Возникновение баз данных

- •2.6.2. Системы управления базами данных

- •2.6.3. Субд, применяемые в гис

- •3. Технологическая схема обработки данных в гис

- •4. Источники данных гис

- •4.1. Источники пространственных данных

- •4.2. Цифровые карты

- •4.2.1. Цифровое картографирование, определение цифровых карт

- •4.2.2. Классификация цифровых карт

- •4.2.3. Требования к электронным топографическим картам

- •4.3. Материалы дистанционного зондирования

- •4.4. Особенности программного обеспечения для обработки данных дистанционного зондирования Земли

- •4.5. Программное обеспечение для обработки данных дистанционного зондирования. Поставщики программного обеспечения

- •5. Полнофункциональные гис

- •5.1. Общие сведения

- •5.2. Программы ввода информации с традиционных носителей

- •6. Проект «панорама»

- •6.1. Общие сведения

- •6.1.1. Векторизатор «Панорама – Редактор»

- •6.1.2. Кадастровая система «Земля и право»

- •6.1.3. Средства разработки приложений Gis ToolKit

- •6.2. Гис «Карта 2005»

- •6.2.1. Общие сведения

- •6.2.2. Требования к программным и аппаратным средствам

- •6.2.3. Структура программного обеспечения

- •6.2.4. Виды обрабатываемых данных

- •6.2.4.1. Электронная карта в системе «Карта 2005»

- •6.2.4.2. Структура векторных карт

- •6.2.4.2.1. Лист векторной карты

- •6.2.4.2.2. Номенклатура листа

- •6.2.4.2.3. Район работ

- •6.2.4.2.4. Структура пользовательских векторных карт

- •6.2.4.2.5. Групповые объекты

- •6.2.4.2.6. Графические объекты карты

- •6.2.4.3. Структура растровых карт

- •6.2.4.4. Структура матричных данных о местности

- •6.2.4.5. Структура tin-моделей рельефа местности

- •6.2.4.6. Проект электронной карты

- •6.2.5. Создание и применение границ видимости

- •7. Технология создания электронных карт средствами проекта «панорама»

- •7.1. Назначение технологии

- •7.2. Технические средства обеспечения технологии

- •7.3. Состав и качество исходных материалов

- •7.4. Описание технологической схемы

- •7.4.1. Редакционно-подготовительные работы и входной контроль исходных картографических материалов

- •7.4.2. Создание математической и геодезической основы

- •7.4.3. Преобразование исходной картографической информации в растровую форму

- •7.4.3.1. Сканирование исходных материалов

- •7.4.3.2. Контроль качества растрового представления

- •7.4.3.3. Трансформирование растрового изображения

- •7.4.3.4. Контроль точности растрового представления

- •7.4.4. Векторизация объектов по растровому изображению и предварительная обработка данных

- •7.4.5. Правила цифрового описания картографической информации

- •7.4.5.1. Общие правила метрического описания картографической информации электронных карт

- •7.4.5.2. Общие правила семантического описания картографической информации электронных карт

- •7.4.5.3. Математические элементы и элементы плановой и высотной основы

- •7.4.5.4. Рельеф суши

- •7.4.5.5. Гидрография и гидротехнические сооружения

- •7.4.5.6. Населенные пункты

- •7.4.5.7. Растительный покров и грунты

- •7.4.6. Сводки соседних нл, контроль и приемка работ

- •7.4.7. Приемка электронных карт

- •7.4.8. Хранение и выдача потребителю

- •8. Знакомство с интерфейсом системы «карта 2005»

- •8.1. Общие сведения

- •8.1.1. Запуск и завершение работы системы «Карта 2005»

- •8.1.2. Перемещение изображения

- •8.1.3. Запрос описания объекта карты

- •8.1.4. Работа с клавиатурой

- •8.2. Команды меню Файл (File)

- •8.2.1. Создание электронной карты

- •8.2.1.1. Создание новой карты

- •8.2.1.2. Создание плана

- •8.2.1.3. Создание пользовательской карты

- •8.2.1.4. Создание района

- •8.2.2. Открытие электронной карты

- •8.2.3. Менеджер карт

- •8.2.4. Загрузка данных

- •8.2.4.1. Загрузка векторных данных из формата sxf

- •8.2.4.2. Загрузка файлов графических форматов в растровую карту

- •8.2.5. Сохранение данных

- •8.2.5.1. Сохранение в обменном формате

- •8.2.5.2. Сохранение растровой карты в файл форматов bmp, tiff, rsw

- •8.2.6. Печать карты

- •8.3. Команды меню Правка (Edit)

- •8.4. Команды меню Вид (View)

- •8.4.1. Перечень команд

- •8.4.2. Изменение состава отображаемых объектов карты

- •8.4.3. Изменение вида отображаемых данных

- •8.5. Команды меню Поиск (Search)

- •8.5.1. Перечень команд

- •8.5.2. Поиск объектов карты

- •8.6. Команды меню Задачи (Tools)

- •8.6.1. Перечень команд

- •8.6.2. Навигатор 3d

- •8.7. Команды меню Масштаб (Scale)

- •9. Управление редактором векторной карты

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Нанесение на карту нового объекта

- •9.3. Способы создания объекта

- •9.3.1. Произвольная линия

- •9.3.2. Горизонтальный прямоугольник

- •9.3.3. Наклонный прямоугольник

- •9.3.4. Сложный прямоугольник

- •9.3.5. Окружность заданного радиуса

- •9.3.6. Полуавтоматическая векторизация

- •9.3.7. Параллельная линия

- •9.4. Порядок векторизации элементов содержания карты

- •10. Содержание лабораторных работ

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список

2.3. Понятие слоя

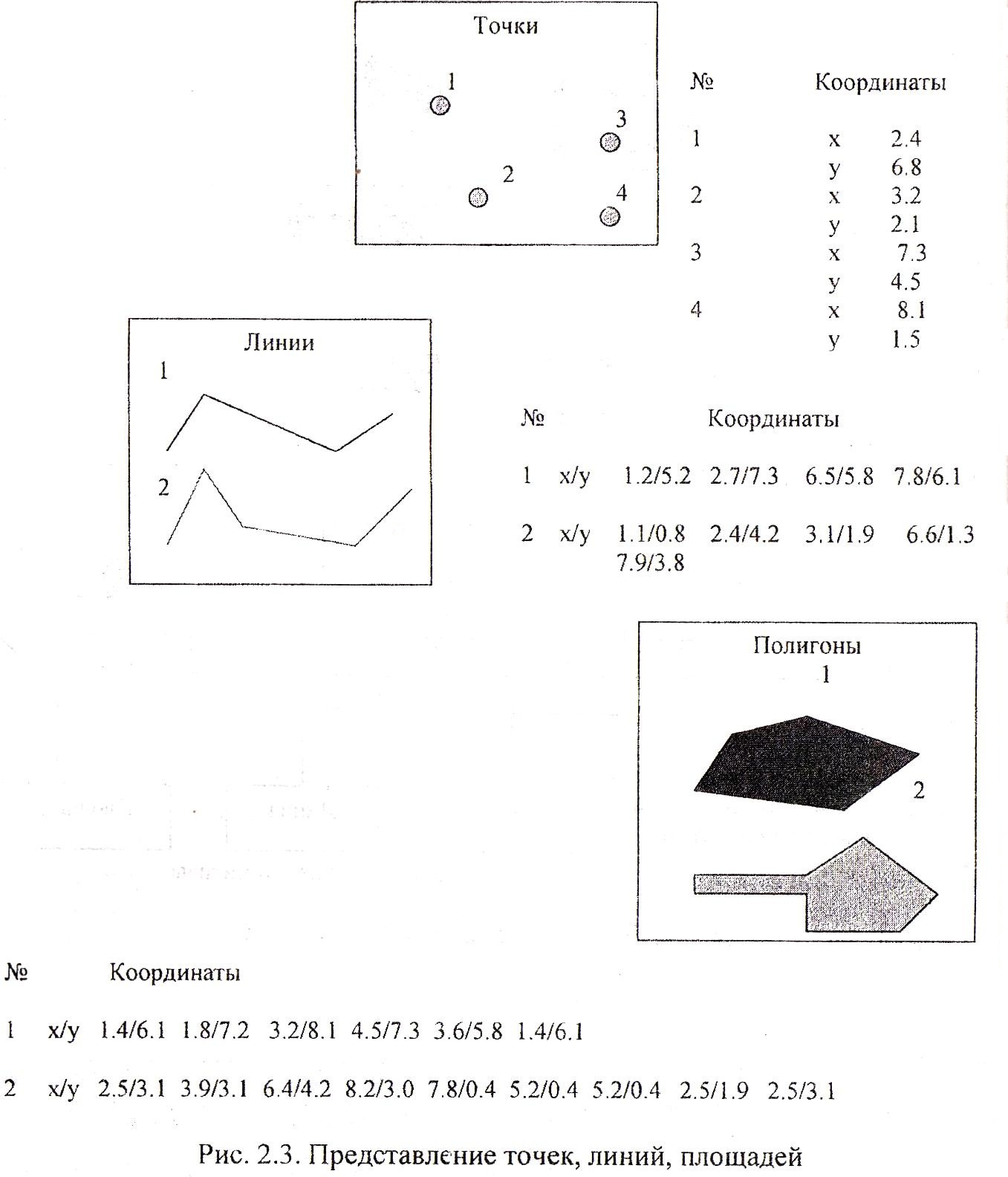

Физически геометрические примитивы хранятся как последовательность пар координат. Точке соответствует одна пара координат – x, y. Окружности и кривые показываются ломаными линиями. Прямая задается двумя парами координат, а площадь – как серия пар, которая образует замкнутый контур. При этом последняя точка должна иметь те же координаты, что и первая. Совокупность точек, линий и площадей образует цифровое представление карты (рис. 2.3).

Карта организована как набор слоев информации. Слой составляют объекты, объединенные одной темой, например, гидрография или населенные пункты. В некоторых ГИС в слое могут содержаться объекты одного типа: слои точек, слои линий, слои площадей.

2.4. Системы координат в гис

2.4.1. Общие сведения о модели фигуры Земли

Одной из задач геоинформатики и цифрового моделирования является определение местоположения объектов на поверхности Земли.

Традиционно для решения подобных задач использовались карты или геодезические методы.

Карта может быть рассмотрена как двухмерная модель, отображающая трехмерную поверхность Земли. Построение карты связано с моделированием (отображением) трехмерной поверхности в плоскость.

Представления о фигуре Земли менялись по мере ее изучения и развития науки. С VI в. до н. э. до конца XVII в. Землю принимали за шар. Такое тело называли сфероидом.

C конца XVII в. до второй половины XIX в. в качестве формы Земли использовали фигуру, близкую к эллипсоиду вращения. Со второй половины XIX в. до 40-х гг. XX столетия в качестве модели Земли используют трехосный эллипсоид. Трехосный эллипсоид является лишь приближенным отображением более сложной формы геоида. Геоид определяется с помощью понятия уровенной поверхности [1, 7].

Уровенной поверхностью называют поверхность, каждая точка которой ортогональна к вектору силы тяжести небесного тела – Земли.

Набор уровенных поверхностей задает систему высот. В каждой стране начальная уровенная поверхность имеет свой начальный по высоте пункт, поэтому системы высот в разных странах различаются. В России принята Балтийская система высот.

Балтийская система высот – это система, для которой начальная уровенная поверхность проходит через нуль-пункт Кронштадтского футштока.

Поверхностью геоида называют уровенную поверхность, проходящую через точку начала отсчета высот.

Строгое определение геоида связано со знанием строения земной коры. Следует отметить, что на Земле имеются так называемые гравитационные аномалии, вследствие чего уровенная поверхность не может быть удобной математической моделью. Поэтому на практике используют понятие квазигеоида. Эту фигуру можно определить без гипотез о строении земной коры, она имеет более гладкую (регулярную) поверхность по сравнению с геоидом.

Поверхность квазигеоида совпадает с поверхностью геоида на морях и океанах и отступает от нее до 2 м на континентальной части Земли.

Здесь следует напомнить, что центры масс суши и Мирового океана не совпадают.

Поверхность Земли имеет сложную форму. При общей площади ее поверхности 510 млн. км2 71 % приходится на дно морей и океанов и 29 % – на сушу. Это дает основание считать, что земная поверхность состоит из двух резко отличающихся морфологических элементов – материков и океанов.

С помощью методов дистанционного зондирования удалось установить, что Земля имеет грушевидную форму [1].

Общеземным эллипсоидом называют эллипсоид вращения, плоскость экватора и центр которого совпадают с плоскостью экватора и центром масс Земли и наилучшим образом аппроксимируют поверхность геоида (квазигеоида).

Референц-эллипсоидом называют эллипсоид вращения, на поверхность которого отображаются материалы астрономо-геодезических работ, топографических съемок и геодезических данных.

В 1946 г. для обязательного использования был введен эллипсоид, вычисленный в ЦНИИГАиК в 1940 г. под руководством Ф.Н. Красовского при участии А.А. Изотова.

Для территории нашей страны до 1 июля 2002 г. был принят эллипсоид Красовского. Центр эллипсоида смещен относительно центра масс Земли (х = 25; у = -141; z = -80).

Принятый с 1 июля 2002 г. эллипсоид СК-95 является эллипсоидом Красовского со следующими параметрами: большая полуось a = 6 378 245 м, малая полуось b = 6 356 863 м. Центр эллипсоида смещен относительно центра масс Земли (х = 25,9; у = -130,94; z = -81, 76) [7].