- •Содержание

- •1. Геоинформационные системы

- •1.1. Понятие о географических информационных системах

- •1.2. Развитие и определение гис

- •1.3. Аппаратные средства геоинформатики

- •1.3.1. Основные технические средства

- •1.3.2. Внешние запоминающие устройства

- •1.4. Классификация гис по назначению

- •1.5. Классификация гис по архитектуре

- •2. Организация информации в гис

- •2.1. Модели пространственных данных

- •2.2. Понятие объекта

- •2.3. Понятие слоя

- •2.4. Системы координат в гис

- •2.4.1. Общие сведения о модели фигуры Земли

- •2.4.2. Геодезическая система координат

- •2.4.3. Системы координат

- •2.4.4. Картографические проекции

- •2.4.5. Система координат, принятая в Роскартографии

- •2.5. Ввод графической информации в гис

- •2.5.1. Растровый и векторный форматы

- •2.5.2. Стандартные форматы

- •2.6. Тематическая информация в гис

- •2.6.1. Возникновение баз данных

- •2.6.2. Системы управления базами данных

- •2.6.3. Субд, применяемые в гис

- •3. Технологическая схема обработки данных в гис

- •4. Источники данных гис

- •4.1. Источники пространственных данных

- •4.2. Цифровые карты

- •4.2.1. Цифровое картографирование, определение цифровых карт

- •4.2.2. Классификация цифровых карт

- •4.2.3. Требования к электронным топографическим картам

- •4.3. Материалы дистанционного зондирования

- •4.4. Особенности программного обеспечения для обработки данных дистанционного зондирования Земли

- •4.5. Программное обеспечение для обработки данных дистанционного зондирования. Поставщики программного обеспечения

- •5. Полнофункциональные гис

- •5.1. Общие сведения

- •5.2. Программы ввода информации с традиционных носителей

- •6. Проект «панорама»

- •6.1. Общие сведения

- •6.1.1. Векторизатор «Панорама – Редактор»

- •6.1.2. Кадастровая система «Земля и право»

- •6.1.3. Средства разработки приложений Gis ToolKit

- •6.2. Гис «Карта 2005»

- •6.2.1. Общие сведения

- •6.2.2. Требования к программным и аппаратным средствам

- •6.2.3. Структура программного обеспечения

- •6.2.4. Виды обрабатываемых данных

- •6.2.4.1. Электронная карта в системе «Карта 2005»

- •6.2.4.2. Структура векторных карт

- •6.2.4.2.1. Лист векторной карты

- •6.2.4.2.2. Номенклатура листа

- •6.2.4.2.3. Район работ

- •6.2.4.2.4. Структура пользовательских векторных карт

- •6.2.4.2.5. Групповые объекты

- •6.2.4.2.6. Графические объекты карты

- •6.2.4.3. Структура растровых карт

- •6.2.4.4. Структура матричных данных о местности

- •6.2.4.5. Структура tin-моделей рельефа местности

- •6.2.4.6. Проект электронной карты

- •6.2.5. Создание и применение границ видимости

- •7. Технология создания электронных карт средствами проекта «панорама»

- •7.1. Назначение технологии

- •7.2. Технические средства обеспечения технологии

- •7.3. Состав и качество исходных материалов

- •7.4. Описание технологической схемы

- •7.4.1. Редакционно-подготовительные работы и входной контроль исходных картографических материалов

- •7.4.2. Создание математической и геодезической основы

- •7.4.3. Преобразование исходной картографической информации в растровую форму

- •7.4.3.1. Сканирование исходных материалов

- •7.4.3.2. Контроль качества растрового представления

- •7.4.3.3. Трансформирование растрового изображения

- •7.4.3.4. Контроль точности растрового представления

- •7.4.4. Векторизация объектов по растровому изображению и предварительная обработка данных

- •7.4.5. Правила цифрового описания картографической информации

- •7.4.5.1. Общие правила метрического описания картографической информации электронных карт

- •7.4.5.2. Общие правила семантического описания картографической информации электронных карт

- •7.4.5.3. Математические элементы и элементы плановой и высотной основы

- •7.4.5.4. Рельеф суши

- •7.4.5.5. Гидрография и гидротехнические сооружения

- •7.4.5.6. Населенные пункты

- •7.4.5.7. Растительный покров и грунты

- •7.4.6. Сводки соседних нл, контроль и приемка работ

- •7.4.7. Приемка электронных карт

- •7.4.8. Хранение и выдача потребителю

- •8. Знакомство с интерфейсом системы «карта 2005»

- •8.1. Общие сведения

- •8.1.1. Запуск и завершение работы системы «Карта 2005»

- •8.1.2. Перемещение изображения

- •8.1.3. Запрос описания объекта карты

- •8.1.4. Работа с клавиатурой

- •8.2. Команды меню Файл (File)

- •8.2.1. Создание электронной карты

- •8.2.1.1. Создание новой карты

- •8.2.1.2. Создание плана

- •8.2.1.3. Создание пользовательской карты

- •8.2.1.4. Создание района

- •8.2.2. Открытие электронной карты

- •8.2.3. Менеджер карт

- •8.2.4. Загрузка данных

- •8.2.4.1. Загрузка векторных данных из формата sxf

- •8.2.4.2. Загрузка файлов графических форматов в растровую карту

- •8.2.5. Сохранение данных

- •8.2.5.1. Сохранение в обменном формате

- •8.2.5.2. Сохранение растровой карты в файл форматов bmp, tiff, rsw

- •8.2.6. Печать карты

- •8.3. Команды меню Правка (Edit)

- •8.4. Команды меню Вид (View)

- •8.4.1. Перечень команд

- •8.4.2. Изменение состава отображаемых объектов карты

- •8.4.3. Изменение вида отображаемых данных

- •8.5. Команды меню Поиск (Search)

- •8.5.1. Перечень команд

- •8.5.2. Поиск объектов карты

- •8.6. Команды меню Задачи (Tools)

- •8.6.1. Перечень команд

- •8.6.2. Навигатор 3d

- •8.7. Команды меню Масштаб (Scale)

- •9. Управление редактором векторной карты

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Нанесение на карту нового объекта

- •9.3. Способы создания объекта

- •9.3.1. Произвольная линия

- •9.3.2. Горизонтальный прямоугольник

- •9.3.3. Наклонный прямоугольник

- •9.3.4. Сложный прямоугольник

- •9.3.5. Окружность заданного радиуса

- •9.3.6. Полуавтоматическая векторизация

- •9.3.7. Параллельная линия

- •9.4. Порядок векторизации элементов содержания карты

- •10. Содержание лабораторных работ

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список

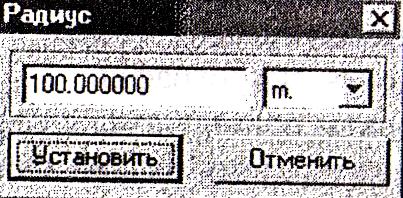

9.3.5. Окружность заданного радиуса

Для создания

окружности (круга) заданного радиуса

необходимо указать на карте центр

создаваемой окружности. Центр окружности

можно указать на экране курсором и

ввести нажатием левой кнопки «мыши»

или воспользова-

ться вспомогательными режимами I, T и «привязать» его к уже существующему объекту карты.

После указания центра окружности следует задать ее радиус (в метрах или километрах).

9.3.6. Полуавтоматическая векторизация

Процесс векторизации – комбинация автоматического отслеживания непрерывных растровых линий (до пересечения с другими линиями или обрыва векторизуемой линии), ручного ввода точек и топологического копирования.

Начинать векторизацию следует с ввода (нажатием левой кнопки «мыши») или путем копии с существующего объекта. Далее можно аналогично вводить последующие точки, копировать точки и участки существующих объектов или запустить векторизатор.

Для запуска векторизатора следует указать направление векторизации (перемещением курсора) и, не нажимая кнопок «мыши», активизировать векторизацию (клавиша О – лат.). При этом курсор должен находиться над растровым изображением векторизуемой линии. Сохранение объекта производится в момент «Завершение операции» (см. п. 9.3.1).

9.3.7. Параллельная линия

При создании

объекта в виде параллельной линии

вводятся точки, описывающие осевую

линию создаваемого объекта. Точки

указываются на экране курсором и

вводятся нажатием левой кнопки «мыши».

Ширину создаваемой зоны можно динамически

изменять в процессе создания

объекта (клавиши «+» и «–»). Кроме того, можно задать фиксированное значение ширины создаваемой «зоны» в миллиметрах на карте или в метрах на местности, настроив параметры сеанса редактирования (шаг цифрования). Отменить последнюю введенную точку можно нажатием клавиши backspace, шаг назад, или выбрав пункт «Удалить последнюю точку» меню, всплывающего при нажатии правой кнопки «мыши». Сохранение объекта производится в момент «Завершение операции» (см. п. 9.3.1).

9.4. Порядок векторизации элементов содержания карты

При определении порядка векторизации элементов содержания карты следует исходить из «степени доверия» к плановому положению объектов на карте.

Вначале следует нанести объекты, относящиеся к математической и планово-высотной основе (пункты ГГС, пункты нивелирной и съемочной сети и т. д.).

Далее векторизацию рекомендуется производить в следующем порядке:

а) площадные, линейные, векторные, точечные объекты гидрографии;

б) объекты рельефа. При цифровании рельефа объекты согласуются с созданными ранее объектами гидрографии. При этом объекты гидрографии считаются более приоритетными;

в) населенные пункты и объекты промышленного и социально-культурного назначения. При необходимости контуры населенных пунктов согласуются с созданными ранее объектами гидрографии. При этом объекты гидрографии считаются более приоритетными. Например, при нанесении контура населенного пункта, граничащего с объектом гидрографии, следует воспользоваться режимом копирования;

г) дорожная сеть. При цифровании дорожной сети вначале следует нанести линейные объекты, а затем векторные и точечные объекты (используя режимы копирования);

д) растительность. При векторизации объекты согласуются с созданными ранее объектами гидрографии. При этом объекты гидрографии считаются более приоритетными.