- •Лекция № 1 «Кариес зубов»

- •Теории происхождения кариеса зубов.

- •Современная концепция этиопатогенеза кариеса

- •Общие факторы:

- •Экстремальные воздействия на организм.

- •Местные факторы:

- •Общие факторы

- •Перенесенные и сопутствующие заболевания.

- •Экстремальное воздействие на организм.

- •Наследственность (неблагоприятный генетический код).

- •Патогенез кариеса

- •Углеводистые липкие пищевые остатки в полости рта.

- •Кариесогенная ситуация

- •Кариесрезистентность и кариесвосприимчивость.

- •Выделено 3 группы резистентность к кариесу:

- •Патанатомия кариеса.

- •Мертвые пути в дентине.

- •Оценка пораженных тканей дентина для диагностики

Выделено 3 группы резистентность к кариесу:

1. Высокий уровень резистентность у лиц:

не имеющих кариозные зубы;

с высокой скоростью секреции слюны.

2. Средний уровень резистентность зубов к кариесу выявлен у лиц имеющих:

очаги деминерализации локализуются на молярах и премолярах, иногда клыках;

низкий уровень гигиены;

скорость секреции слюны низкая.

3. Низкий уровень резистентности отмечен у лиц:

с поражением кариесом всех групп зубов, кроме резцов;

низким уровнем гигиены;

низкой скоростью секреции слюны.

Для возникновения и развития кариеса необходимы время и три условия:

наличие кариесогенной микрофлоры;

поступление с пищей и задерживания на поверхности эмали зубов легко усвояемых углеводов.

снижение кариесрезистентности (устойчивости к воздействию кариесогенных факторов).

!!!! Перечисленные выше кариесогенные факторы и факторы резистентность действуют не только в детском возрасте, но и у взрослых.

По мнению ученых (Е.В. Боровский, В.К. Леонтьев и т.д.) с учетом индивидуальной кариесрезистентности необходимо:

Проводить профилактические мероприятия.

Составлять план лечения (санации) полости рта;

Выбирать тактику препарирования кариозных полостей и пломбировочные материалы;

Определять сроки контрольных осмотров.

Давать гарантию на качество лечения.

Патанатомия кариеса.

Современная кариесология способна объяснить патологические процессы, происходящие при кариесе и механизм защитно-приспособительных явлений.

Врач должен четко представлять, что патологические изменения твердых тканей – это результат воздействия микроорганизмов и их токсинов.

Морфологические изменения тканей зуба на разных стадиях развития кариеса носят различный характер.

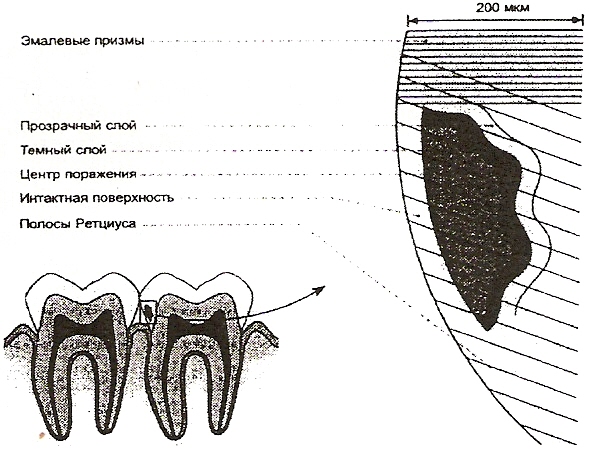

В стадии белого пятна выявляется очаг поражения в виде треугольника, основание которого обращено к наружной поверхности эмали.

На этом этапе развития в поляризованном свете различают четыре зоны:

1 – прозрачная;

2 – темная;

3 – центр поражения;

4 – поверхностная.

Схематическое изображение начального кариозного поражения

(Хельвиг Э. и др., 1999 г.)

Прозрачная зона – это зона прогрессирующей деминерализации, возникающая вследствие увеличения пор в зубной эмали. Поры занимают почти 1 % объема вещества эмали, тогда как в здоровой эмали они составляют 0,1 %. Поры образуются путем выделения кислоторастворимого карбоната из кристаллической решетки апатита.

Темная зона располагается на границе с прозрачной и неспособна пропускать поляризованный свет. Ее структура характеризуется наличием мельчайших пор, объем которых составляет 2-4%. С учетом динамики кариозного процесса, включающей механизмы де- и реминерализации, эту зону рассматривают как результат преобладания реминерализации над имевшей место ранее деминерализацией. Иначе говоря, размер темной зоны может указывать на величину участка, подвергшегося деминерализации.

Тело поражения – это зона наибольшей деминерализации, в которой объем пор составляет 5-25 %. Сквозь поры могут проникать компоненты слюны (вода, протеины). Полосы Ретциуса и поперечные линии на эмалевой призме более четко видны в зоне поражения, чем в здоровой эмали.

Поверхностная зона – выглядит менее поврежденной из всех рассмотренных и имеет потерю неорганических веществ от 1 до 10 %. Объем пор составляет не менее 5 % слоя. Ранее предполагали, что поверхностная зона длительное время сохраняется вследствие определенной резистентности, так как содержит большее количество фтора и других микроэлементов. В настоящее время считают, что поверхностная зона имеет повышенную минерализацию в результате постоянного контакта со слюной. Важность сохранения поверхностной зоны обусловлена тем, что она является естественным барьером на пути проникновения микроорганизмов в очаг деминерализации эмали, а затем и дентина. Следует отметить, что на этой стадии развития кариеса может наступить стабилизация процесса.

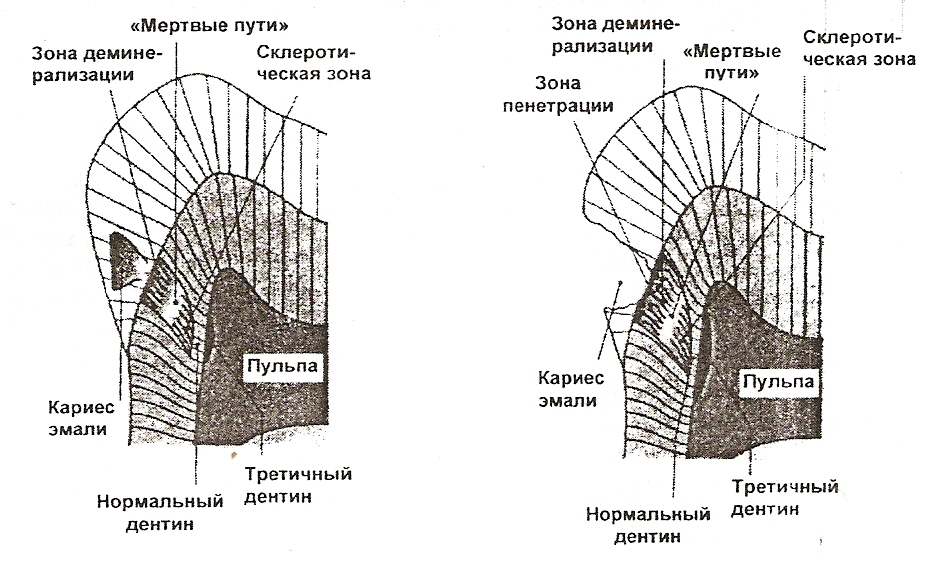

Установлено, что при развитии кариеса эмали пульпо-дентинный комплекс подвергается гистопатологическим изменениям. С одной стороны, выраженность изменений структуры дентина в значительной степени зависит от количества и вирулентности проникших микроорганизмов и их токсинов, а также от защитных функций пульпы. С другой стороны, реакция пульпы обусловлена степенью инфицирования и глубиной поражения.

При начальном поражении эмали бактериальные токсины и энзимы могут диффундировать в дентин, и на границе пульпы и дентина в результате защитной воспалительной реакции вырабатывается:

1 зона – третичный (репаративный) дентин. Далее по направлению к периферии зуба располагаются следующие зоны:

вторая – зона видимо неизмененного дентина;

третья – зона прозрачного (склерозированного) дентина или зона минерализации;

четвертая – зона мертвых путей и на эмалево-дентинной границе

пятая – зона деминерализации (рис. 2).

|

|

Рис. 2. Схема начальных изменений в дентине и пульпе зуба при кариесе эмали (по Э. Хельвигу, Й. Климеку, Т. Аттину, 1999 г.) |

Рис. 3. Схема структурных изменений в дентине и пульпе зуба при кариесе дентина (по Э. Хельвигу, Й. Климеку, Т. Аттину, 1999 г.) |

При дальнейшем развитии процесса после поражения эмали микроорганизмы проникают в дентинные канальцы и развивается кариес дентина. Процесс деминерализации становится более интенсивным и кариозный процесс распространяется по эмалеводентинной границе с характерными гистологическими изменениями в виде двух зон:

шестой – зоны пенетрации и

седьмой – зоны некротического распада (рис. 3).

Зона пенетрации проходит периферически к зоне деминерализации и представляет собой область скопления бактерий (главным образом, грамположительных микроорганизмов) на поверхности полуразрушенных дентинных трубочек, а также проникающих в дентинные канальцы.

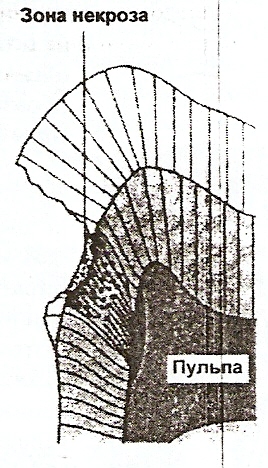

Продукты обмена бактерий и кислоты приводят к локальному расширению дентинных канальцев (образование ампул, появление трещин в зоне ростовых линий). Самый периферический участок кариозной полости образован некротической зоной, выполненной деструктурированным (распадающимся и размягченным) дентином (рис. 4). Этот участок поражения состоит из некротического дентина (жировая дистрофия), живых и мертвых микроорганизмов, а также из энзимов (эстеразы и пептидазы) и продуктов обмена веществ.

|

Рис. 4. Схема изменений в дентине и пульпе зуба при дальнейшем развитии кариеса дентина (по Э. Хельвигу. Й. Климеку, Т. Аттипу, 1999 г.) |

При прогрессировании кариеса дентина наблюдается интенсивное инфицирование дентинных канальцев и исчезновение зоны мертвых путей и зоны видимо неизменного дентина.

Следует отметить, что первоначальная реакция дентина на кариозный процесс в эмали – образование склерозированного и третичного (репаративного) дентина. Матрикс и канальцы кальцифицируются с отложением вещества, похожего на перитубулярный дентин. Процесс склерозирования ведет к снижению проницаемости дентина, тем самым, замедляя прохождение биологически активных веществ через дентинные канальцы (ферменты бактерий, пептиды, эндотоксины, полисахариды, антитела, иммунные комплексы, белки комплемента и продукты распада тканей). Склерозированный дентин образуется в результате прогрессивного отложения перитубулярного дентина в дентинных трубочках, что вызывает их постепенное сужение и облитерацию. Канальцы также могут блокироваться игольчатыми кристаллами.