- •7. Монотонные функции.

- •8. Числовая последовательность. Основные характеристики:

- •9 Предел числовой последовательности. Геометрический смысл

- •10Теорема о единственности предела сходящейся последовательности

- •19 Вопрос. Теорема о предельном переходе в неравенствах.

- •20 Вопрос. Первый замечательный предел и его следствия

- •21 Вопрос - Второй замечательный предел и его следствия

- •22 Вопрос – Эквивалентность бесконечно малых функций Эквивалентные величины Определение

- •Теорема

- •23. Теорема о связи функции, имеющей конечный предел и бесконечно

- •24. Непрерывность функции в точке

- •25. Теорема о непрерывности сложной функции.

- •26. Классификация точек разрыва функции.

- •36. Вывод формул дифференцирования простейших элементарных

- •37. Вопрос. 2.

- •38 Вопрос.

- •39. Инвариантность формы первого дифференциала.

- •40. Производные высших порядков. Формула Лейбница.

- •41. Экстремумы функции. Необходимое условие существования экстремума.

- •42. Достаточное условие экстремума.

- •43) Теорема 1. Ролля (о корнях производной).

- •44) Теорема Лагранжа (о конечных приащениях).

- •47. Формула Тейлора. Разложение элементарных функций по формуле Маклорена.

- •48. Условия возрастания (убывания) функции на отрезке.

- •51. Применение производной второго порядка к исследованию функции на экстремум.

- •52. Необходимое условие выпуклости (вогнутости) графика функции

- •Вертикальные и наклонные асимптоты кривой.

- •Вертикальная

- •Наклонная

- •Исследование функций и построение графиков. Общая схема исследования функции и построения ее графика

39. Инвариантность формы первого дифференциала.

Рассмотрим

сложную функцию y=f(u(x)).

Пусть функции y=f(u), u=u(x) дифференцируемы,

тогда ![]()

Таким образом, если аргументом функции является функция другого аргумента, то форма дифференциала совпадает с формой дифференциала, когда аргументом функции является независимая переменная. Это свойство называется инвариантностью формы дифференциала.

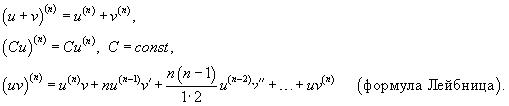

40. Производные высших порядков. Формула Лейбница.

Пусть y = f(x) является дифференцируемой функцией. Тогда производная также представляет собой функцию от x. Если она является дифференцируемой функцией, то мы можем найти вторую производную функции f, которая обозначается в виде

![]()

Аналогично, если f '' существует и дифференцируема, мы можем вычислить третью производную функции f:

![]()

Производные более высокого порядка (если они существуют), определяются как

Для нахождения производных высшего порядка можно использовать следующие формулы:

В частности, для производной второго и третьего порядка формула Лейбница принимает вид

41. Экстремумы функции. Необходимое условие существования экстремума.

Функция y=f ( x ) называется возрастающей ( убывающей ) в некотором интервале, если при x 1 < x 2 выполняется неравенство f (x 1 ) < f (x 2 ) ( f (x 1 ) > f (x 2)).

Если дифференцируемая функция y = f ( x ) на отрезке [ a , b ] возрастает (убывает), то ее производная на этом отрезке f ¢ ( x ) > 0 ( f ¢ ( x ) < 0).

Точка x о называется точкой локального максимума ( минимума ) функции f ( x ), если существует окрестность точки x о , для всех точек которой верно неравенство f ( x ) £ f ( x о ) ( f ( x ) ³ f ( x о )).

Точки максимума и минимума называются точками экстремума, а значения функции в этих точках - ее экстремумами.

Необходимые условия экстремума . Если точка x о является точкой экстремума функции f ( x ), то либо f ¢ ( x о ) = 0, либо f ¢ ( x о ) не существует. Такие точки называют критическими, причем сама функция в критической точке определена. Экстремумы функции следует искать среди ее критических точек.

42. Достаточное условие экстремума.

Первое достаточное условие. Пусть x о - критическая точка. Если f ¢ ( x ) при переходе через точку x о меняет знак плюс на минус, то в точке x о функция имеет максимум, в противном случае - минимум. Если при переходе через критическую точку производная не меняет знак, то в точке x о экстремума нет.

Второе

достаточное условие. Пусть

функция f ( x )

имеет производную

f ¢ ( x )

в окрестности точки x о и

вторую производную ![]() в

самой точке x о .

Если f ¢ ( x о )

= 0,

>0

(

<0),

то точка x о является

точкой локального минимума (максимума)

функции f ( x ).

Если же

=0,

то нужно либо пользоваться первым

достаточным условием, либо привлекать

высшие производные.

в

самой точке x о .

Если f ¢ ( x о )

= 0,

>0

(

<0),

то точка x о является

точкой локального минимума (максимума)

функции f ( x ).

Если же

=0,

то нужно либо пользоваться первым

достаточным условием, либо привлекать

высшие производные.

На отрезке [ a,b ] функция y = f ( x ) может достигать наименьшего или наибольшего значения либо в критических точках, либо на концах отрезка [ a,b ].

43) Теорема 1. Ролля (о корнях производной).

Если функция f(х) непрерывна на промежутке [ а, b] , дифференцируема во всех его внутренних точках, а на концах принимает равные значения f(а)=f(b), то между а и b найдётся точка такая, что .

Доказательство

1. Пусть f(х) – тождественная константа на всём промежутке [а, b], но в этом случае её производная всюду равна нулю, то есть для любой точки .

2. Пусть . Тогда по теореме Вейерштрасса функция, непрерывная на промежутке [a, b], достигает на нём свои наибольшее и наименьшее значения, например, М > m. А так как f (a)=f (b), то М и m не могут одновременно быть значениями функции на концах промежутка и хотя бы одно из них достигается в некоторой точке , .

Пусть это будет М = f().

Придадим аргументу приращение . Тогда и функция получит соответствующее приращение для любого

Но по условию теоремы производная функции f (х) существует , а, значит, односторонние пределы в любой точке интервала должны совпадать между собой. В данном случае это возможно, если .

Теорема доказана и геометрически обозначает, что, если крайние ординаты кривой у=f (х) равны, то на кривой найдётся точка, где касательная параллельна оси ох (см. рис. 14).