- •Министерство образования и науки, молодежи и спорта украины государственное высшее учебное заведение «национальный горный университет»

- •Лекция №6

- •Раздел 2. Возникновение и развитие аварий и аварийных ситуаций Тема №6. Обрушение массива горных пород и угольных пластов

- •Днепропетровск

- •План лекции

- •Рекомендуемая литература

- •1. Общие положения.

- •2. Горно-геологические, горнотехнические условия и механизм обрушения угольных пластов и горных пород

- •3. Мероприятия по предотвращению обрушений породы в призабойном пространстве очистных выработок

- •4. Мероприятия по предотвращению обрушений пород в капитальных и подготовительных выработках

- •5. Мероприятия по предотвращению сползания боковых пород

- •5.1. Прогнозирование зон, опасных по сползанию боковых пород

- •5.2. Комплекс мероприятий по предотвращению сползания боковых пород

- •2.6. Мероприятия по предотвращению обрушений угольных пластов

- •6.1 Характерные признаки обрушения угля и разделение угольных пластов на категории опасности по обрушению

- •6.2. Комплекс мер по предотвращению обрушений угольных пластов

- •6.3. Прогнозирование зон, опасных по обрушениям угля

- •6.4. Способы предотвращения внезапных обрушений угля

- •2.6.4.1 Общие положения

- •6.4.2 Технологические схемы, обеспечивающие предотвращение обрушений

- •6.4.3 Специальные меры по предотвращению обрушений угля

6.4.3 Специальные меры по предотвращению обрушений угля

Образование технологических пазов. Технологические пазы, как способ предотвращения внезапных обрушений угля, представляет собой щель, выполненную в угольном пласте перпендикулярно напластованию, с введенной в нее опережающей крепи, состоящей из обрезных досок или других равноценных по прочности материалов.

Технологические пазы должны удовлетворять следующим требованиям:

паз должен быть сплошным. При наличии в структуре пласта породных прослойков мощностью более 0,02 м допускается выполнение паза с разрывом сплошности, т.е. по отдельным пачкам угольного пласта;

высота паза должна обеспечивать введение в него досок толщиной не менее 0,04 м;

технологические пазы ориентируют в направлении проведения выработки под углом 5-10 о к линии простирания;

устье паза располагают на расстоянии не более 0,5 м от внутренней части (кутка) уступа.

Минимальное неснижаемое опережение технологических пазов составляет 0,5 м - для пластов мощностью до 1 м; 1,0 м - для пластов мощностью более 1,0 м.

При образовании паза частями (заходками) по мощности пласта введение в паз опережающей крепи осуществляют сразу после образования очередной части паза. После перекрытия паза крепью на всю мощность под свободный конец досок устанавливают деревянную стойку. По мере выемки угля в кутке уступа под освобождающуюся опережающую крепь устанавливают стойки через 0,20,3 м.

Опережающую крепь с использованием пенополиуретановых составов (химическое анкерование).

Технологию укрепления нависающего массива угля в очистных и подготовительных забоях крутых пластов выполняют в следующей последовательности: по угольному целику в кутке уступа, а в подготовительном забое на уровне крепи штрека бурят шпуры диаметром 42-43 мм длиной 2,53,0 м с подъемом 5-100, количество которых зависит от мощности пласта; в шпуры досылают химические ампулы, содержащие полиэфирную и полиизоцианатную смеси; затем в свободную от ампул часть шпура вставляют стержень из арматурной стали диаметром 20-28 мм или деревянные стержни 0 36-38 мм, или витые стекло- пластиковые стержни 0 28 мм, которые вращают с помощью ручного сверла и подают до конца шпура. При вращательном и поступательном движении стержень разрушает ампулы и перемешивает их содержимое. В результате химической реакции смола ампул вспенивается, увеличиваясь в объеме в 4-5 раз, и затвердевает за 57 мин. Вспениваясь, состав заполняет все полости, образовавшиеся между стенками шпура и стержнем опережающей крепи, и скрепляет его с угольным массивом.

Шпуры располагают в кутке забоя по линии, перпендикулярной вмещающим боковым породам, на расстоянии 20-30 см друг от друга. Бурить шпуры следует по слабоустойчивым, наиболее газообильным пачкам угля.

В особо опасных зонах неснижаемое опережение химического анкерования должно быть не менее 1,0 м.

Технология возведения металлического каркаса. Каркас предназначен для предотвращения обрушений нависающего массива при вскрытии полевыми выработками крутых и крутонаклонных, склонных к обрушению угольных пластов. Его возводят по своду выработки в месте пересечения ею угольного пласта. Возведение каркаса, как технологической меры по предотвращению обрушений, осуществляют с расстояния N по нормали от забоя выработки до пласта:

а) при вскрытии крутых пластов N > 2,0 м;

б) при вскрытии крутонаклонных пластов N > 1,0 м.

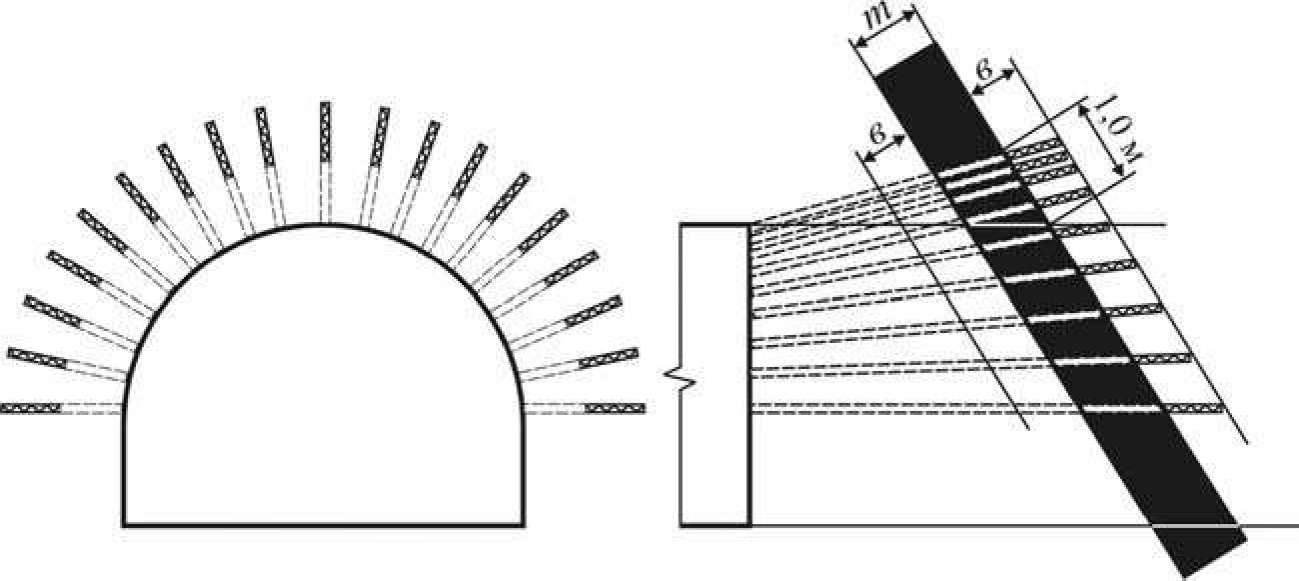

Указанное расстояние можно корректировать в большую сторону при низкой степени устойчивости разделяющей выработку и пласт породной толщи (трещиноватые породы или породы с коэффициентом крепости f< 4. Схема возведения каркаса приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема

возведения каркаса

Для возведения каркаса по контуру свода вскрывающей выработки бурят через породную толщу скважины диаметром 42-43 мм с таким расчетом, чтобы они перебуривали угольный пласт и породы противоположной кровли (почвы) пласта не менее чем на 0,5 м. Расстояние между скважинами на выходе из пласта не должно превышать 0,3 м при выходе их за контур свода выработки на 1,0 м.

По окончании бурения скважины очищают от буровой мелочи путем продувки их сжатым воздухом в течение 3-5 минут и закрепляют в них элементы каркаса.

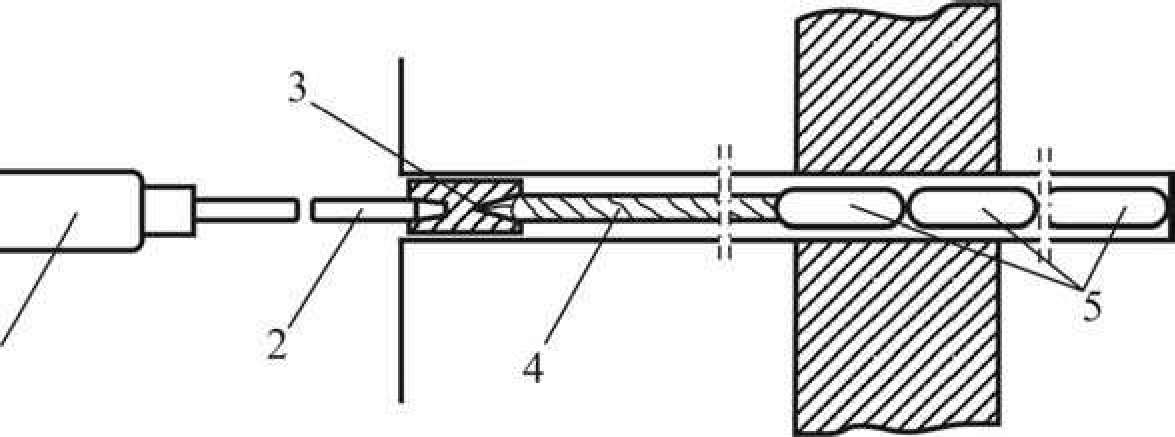

Схема закрепления каркасного элемента приведена на рис.4.

Донную часть очищенных скважин заполняют патронированными вяжущими композициями (5) на величину, перекрывающую торцевую породную часть скважин и мощность пласта, после чего с помощью несущего каркасного элемента (4), соединенного переходником (3) (муфтой) с буровой штангой (2) бурильного механизма (1), производят их разрушение, сопровождаемое реакцией полимеризации. Разрушение осуществляют вращательно-поступатель- ным перемещением каркасного элемента к торцу скважины в течение 20-30 сек.

В качестве патронированных вяжущих средств рекомендуется использование ампул с пенополиуретановой композицией, увеличивающейся в объеме при полимеризации в 4-5 раз.

Рис. 4. Схема

закрепления каркасного элемента в

скважине

1 - бурильная

машина; 2 - штанга; 3 - переходник; 4 -

несущий каркасный элемент; 5 - ампулы с

химической композицией

В качестве несущих каркасных элементов следует применять арматурное профилированное железо диаметром 32-36 мм при длине каркасного элемента (lк) определяемого из выражения:

l к ≥ 1,1 • т + b + N, (6)

где т – мощность пласта, м; b – длина каркасного элемента, закрепляемого в породах противоположной кровли (почвы), равная 0,5 м; N – расстояние от забоя выработки до угольного пласта в момент установки каркаса.