- •Предмет и метод экономической теории.

- •Экономические системы. Критерии классификации экономических систем.

- •Современная рыночная экономическая система

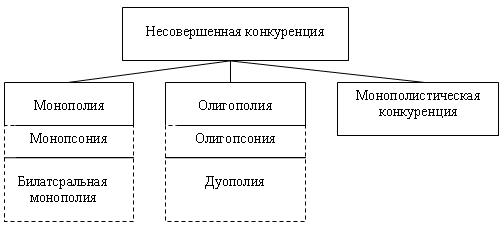

- •Типы рыночных структур, модели рынка. Общее рыночное равновесие. Эффективность рынка.

- •Кейнсианская модель совокупного спроса, ее особенности.

- •Классическая теория формирования уровня национального производства.

- •Потребление, сбережения и инвестиции в экономической теории.

- •Государственные расходы, чистые налоги и равновесный ввп. Мультипликаторы. Условия макроэкономического равновесия с учётом государственного сектора.

- •Основные направления, инструменты, проблемы бюджетно-финансовой политики государства.

- •Теория спроса на деньги. Основные направления, инструменты, проблемы денежно-кредитной политики государства.

- •Экономический рост: сущность, факторы, типы экономического роста.

- •Экономические циклы: виды, динамика. Теории экономических циклов.

- •Правила, нормы и институты. Формальные и неформальные институты.

- •Трансакционные издержки: классификация, методы количественной оценки.

- •Теория государства в институциональной экономической теории.

- •Провалы рынка, их причины, экономическая роль государства.

- •Государственное регулирование

- •Общественные блага и их свойства. Причины сбоя рынка в случае общественных благ. Производство общественных благ.

- •Бюджетный федерализм и регулирование бюджетов.

- •Государственные расходы, их основные направления на разных уровнях бюджетной системы.

- •Современные направления бюджетно-налоговых реформ в России.

- •Экономическая теория марксизма. Теория стоимости, теория общественного воспроизводства.

- •Марксистская теория общественного воспроизводства

- •Неоклассическая экономическая теория: представители, характеристика, предмет исследования.

- •Кейнсианство, неокейнсианство, посткейнсианство: характеристика этих направлений, основные представители.

- •Монетаризм: основные положения экономической теории, представители.

- •Исторические предпосылки формирования науки «логистика».

- •Понятие и цели логистики. Основные виды логистики.

- •Что такое транспортная логистика?

- •Что такое логистика запасов?

- •Что такое логистика снабжения?

- •Что такое информационная логистика?

- •Что такое коммерческая логистика?

- •Что такое маркетинговая логистика?

- •Что такое производственная логистика?

- •Что такое распределительная логистика?

- •Что такое сбытовая логистика?

- •Что такое логистика складирования?

- •Что такое закупочная логистика?

- •Транспортная логистика.

- •Сбытовая (распределительная) логистика.

- •Денежные агрегаты. Типы денежной эмиссии. Содержание денежного оборота.

- •Законы денежного обращения. Денежный механизм инфляции, формы ее проявления и методы стабилизации денежного обращения.

- •Методы стабилизации денежного обращения (нужно сокращать)

- •Понятие финансового рынка. Структура финансового рынка.

- •Рынок ценных бумаг. Долевые и долговые ценные бумаги. Производные ценные бумаги. Доходность ценных бумаг.

- •Доходность ценных бумаг

- •Сущность кредита и источники кредитных ресурсов. Функции и роль кредита. Формы кредита.

- •Формы банковского кредита. Лизинг: понятие и виды. Факторинг: понятие и виды. Особенности предоставления овердрафта. Формы обеспечения кредита.

- •Функции банков. Структура банковской системы. Центральные банки и их операции.

- •Функции банков

- •Коммерческие банки и их функции. Активные и пассивные операции коммерческих банков. Методы управления активами банка.

- •Анализ кредитоспособности заемщиков. Банковские услуги. Банковские риски. Банковский маркетинг.

- •Методы регулирования цбр деятельности коммерческих банков.

- •Финансы как стоимостная категория. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. Сущность и функции государственных финансов.

- •Тема 1. Финансы как стоимостная категория 11

- •Тема 1. Финансы как стоимостная категория 23

- •Основы организации финансов государственных предприятий. Особенности финансов организаций разных отраслей.

- •1)Особенности формирования финансов с/х сектора:

- •2) Финансы строительства

- •3) Транспортные организации:

- •4) Торговля

- •Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм. Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии.

- •Распределение и использование прибыли. Взаимоотношения предприятий с бюджетом и внебюджетными фондами.

- •Основные финансовые документы предприятия. Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности. Финансовые аспекты банкротства предприятий.

- •Инвестиционная политика организаций. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Сравнение проектов.

- •Критерии формирования рациональной организационной структуры. Классификация организационных структур.

- •Источники формирования и направления использования финансов предприятия. Показатели финансового состояния предприятия.

- •4.1. Собственный капитал.

- •Основные средства предприятия, сущность и классификация. Эффективность использования основных средств. Показатели и методика их расчета.

- •[Эффективность использования основных средств

- •Оборотные фонды и средства обращения: составные части, роль и место в обслуживании производства и реализации продукции.

- •Состав и классификация затрат по экономическим элементам, статьям калькуляции.

- •2. Структура затрат по экономическим элементам

- •Рентабельность и методы ее определения. Показатели финансовой устойчивости предприятия.

- •Глобализация: основные направления и факторы, стимулирующие глобализацию, результаты и перспективы.

- •Количественные показатели, характеризующие экономическую мощь и место страны в мировой экономике, ее открытость и уровень социально-экономического развития.

- •Международная конкурентоспособность национальной экономики и факторы, определяющие ее индекс глобальной конкурентоспособности (игк).

- •Международные экономические отношения (мэо): понятие и сущность. Участники и формы современных международных экономических отношений.

- •Критерии, показатели, факторы открытости национальных экономик.

- •Сущность международной торговли и состав мирового товарооборота. Динамика и объем международной торговли. Изменение товарной структуры и направления мирового экспорта и импорта.

- •Внешнеторговая политика. Типы и цели государственной внешнеторговой политики. Внешняя торговля России: динамика, объем, географическая и товарная структура.

- •Всемирная торговая организация (вто): принципы, цели, деятельность. Сложности и противоречивые последствия вступления России в вто.

- •Особенности международной торговли услугами. Виды услуг и их удельный вес в международном обмене.

- •Международная экономическая интеграция: сущность, причины интенсификации на современном этапе. Формы интеграционных объединений.

- •Европейский союз: предпосылки, цели, этапы интеграции.

- •Сущность тнк и их роль в мировой экономике и международных экономических отношениях.

- •Эволюция международной валютной системы. Валютный курс и его виды. Факторы, влияющие на валютный курс.

- •Валютный союз ес – этапы формирования, условия вступления и членство. Зона евро и перспективы ее расширения.

- •Международные лицензионные соглашения. Виды используемых лицензий. Вознаграждение лицензиара.

- •Понятие тендерных торгов и их значение. Виды торгов, порядок и цели их проведения.

- •Коммерческие условия договора предоставления права на продажу. Особенности соглашений об исключительном праве на сбыт.

- •Цели изучения внешних рынков при разработке экспортной и импортной стратегий фирмы.

- •Проблемы развития электроэнергетики России на современном этапе. Место российской электроэнергетики в мировой экономике.

- •Структура апк, основные тенденции ее изменения. Основные этапы и последствия аграрных реформ в России.

- •Справка

- •Понятие отраслевого рынка. Виды рынков. Определение границ рынка. Емкость отраслевого рынка.

- •Результативность функционирования отраслевого рынка. Дифференциация продукта на отраслевых рынках.

- •Товарный рынок. Классификация товарных рынков. Конъюнктура рынка. Сегментирование рынка.

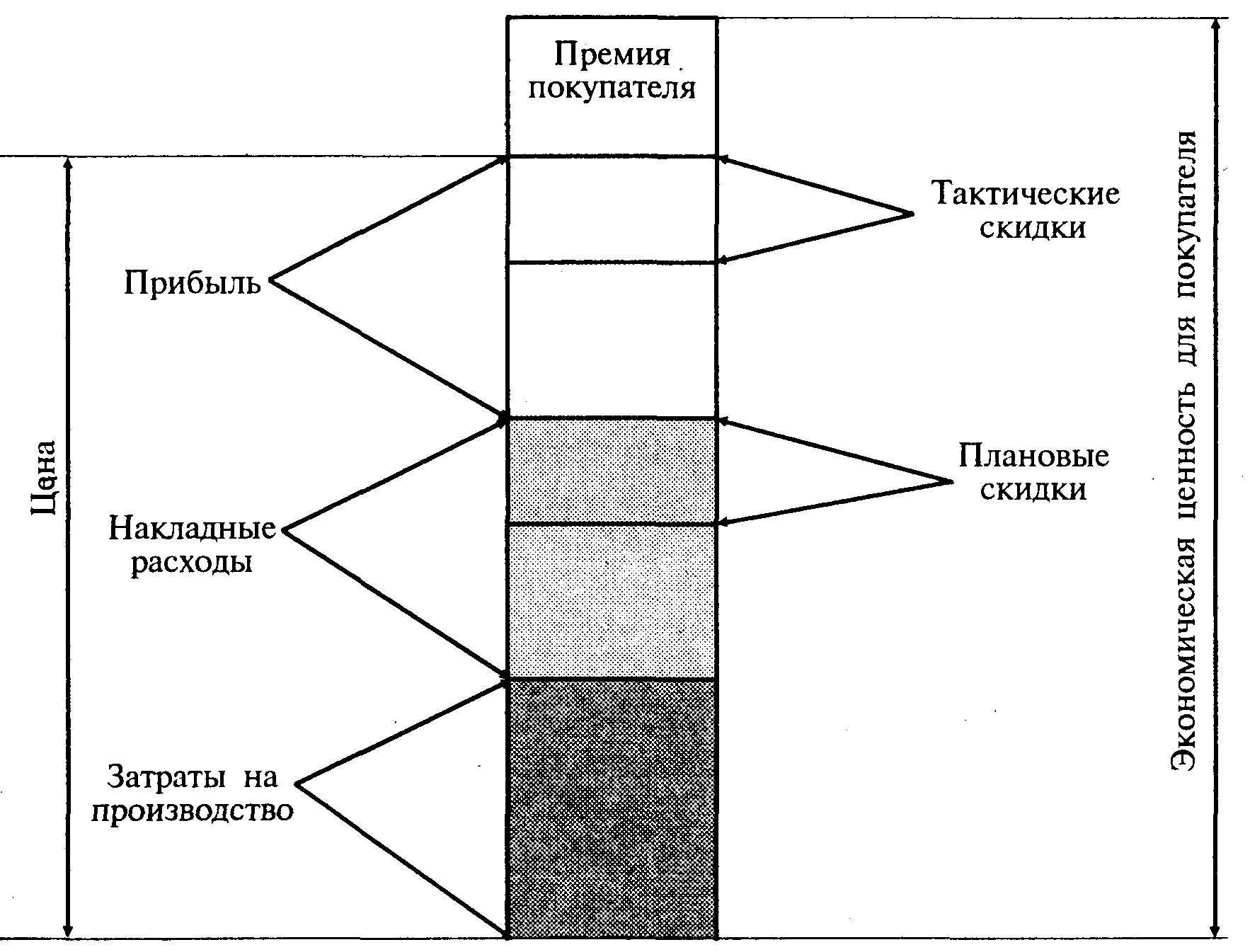

- •Ценовая политика отраслевого рынка: методы, неравномерное, сезонное ценообразование, система скидок. Практика ценовой дискриминации на отраслевых рынках.

- •Национальная экономика как хозяйственная система страны. Совокупный экономический потенциал национальной хозяйственной системы. Основные понятия и показатели.

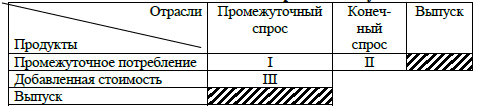

- •Основные макроэкономические пропорции. Их назначение и использование. Значение национального счетоводства в национальной экономической системе.

- •Рыночные структуры в национальной экономике, специфика их формирования и функционирования.

- •Свойства олигополии

- •Объективная необходимость государственного регулирования национальной экономики. Антимонопольное регулирование: регулирование естественных, ресурсных, первоначальных монополий.

- •Эффективность

- •Справедливость

- •Стабильность

- •Прикладные аспекты межотраслевой модели. Значение метода «затраты - выпуск» для расчета прогнозов экономического развития.

- •Макроэкономический, межотраслевой, региональный и местный уровни формирования и функционирования национальной экономики.

- •Сложившаяся структура российской экономики и основные направления государственной структурной политики.

- •Методы обоснования темпов роста национальной экономики. Показатели и критерии экономического роста национальной экономики.

- •Инвестиционная составляющая экономического роста. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность на макро- и микроуровне, их характеристика.

- •Понятие и классификация иностранных инвестиций. Перспективные направления инвестирования на территории России иностранными инвесторами.

- •Сферы государственного вмешательства в рыночную экономику. Основные методы государственного регулирования национальной экономики в условиях рынка.

Гибкие формы — у валют отсутствует официальный паритет:

плавающие (свободно колеблющиеся) изменяются в зависимости от спроса и предложения; колеблющиеся изменяются от спроса и предложения, но корректируются валютными интервенциями Центральных банков стран; разновидность валютного курса, который колеблется, что обусловлено использованием механизма валютного регулирования. Так, для ограничения резких колебаний курсов национальных валют, которые вызывают неприятные последствия валютно-финансовых и экономических отношений, страны, вошедшие в Европейскую валютную систему, ввели в практику согласование относительных взаимных колебаний валютного курса.

Валютный курс необходим для:

взаимного обмена валютами при торговле товарами, услугами, международной миграции капитала;

сравнения цен мировых и национальных рынков, а также стоимостных показателей разных стран, выраженных в национальных или иностранных валютах;

периодической переоценки счетов в иностранной валюте фирм и банков.

В основе валютного курса, особенно при фиксированном режиме, лежит валютный паритет — соотношение между валютами, устанавливаемое в законодательном порядке. Но на практике курсы валют только случайно и очень кратковременно могут совпадать с их паритетом — при равновесии спроса и предложения.

Как любая цена, валютный курс отклоняется от стоимостной основы — покупательной способности валют (объема товарной массы, приобретаемой на денежную единицу) — под влиянием спроса и предложения валюты, соотношение которых зависит от ряда факторов.

Темп инфляции. Чем выше темп инфляции, тем ниже курс валюты страны. Состояние платежного баланса. Активный платежный баланс способствует повышению курса национальной валюты, если увеличивается спрос на нее со стороны иностранных должников.

Разница процентных ставок в разных странах.

Деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные операции. Если курс какой-либо валюты имеет тенденцию к понижению, то фирмы и банки заблаговременно меняют ее на более устойчивые валюты, ухудшая позиции этой валюты.

Степень использования определенной валюты на еврорынке и в международных расчетах. Тот факт, что 60% операций евробанков и 50% международных расчетов осуществляются в долларах, определяет масштабы спроса и предложения этой валюты.

Ускорение или задержка международных платежей.

Степень доверия к валюте на национальном и мировых рынках.

Валютная политика, осуществляемая государством. Каждой валютной системе соответствует свой режим валютного курса — механизм его определения и изменения.

.

Валютный союз ес – этапы формирования, условия вступления и членство. Зона евро и перспективы ее расширения.

Европейский союз (Евросоюз, ЕС) — экономико-политическое объединение 27 стран расположенных на территории Европы , подписавших Маастрихтский договор или (Договор о Европейском союзе). ЕС — образование международного характера, сочетающие признаки международной организации и государства, но фактически он не является ни тем, ни другим. Союз имеет разрешения на участие в международных отношениях различного характера, это субъект международного публичного права, который наделен полномочиями на участие в международных экономических, политических и социальных отношениях и играет в них значительную роль.

Евро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта в 17 странах «еврозоны» . Также валюта используется ещё в 9 государствах, 7 из которых — европейские. Таким образом, евро — это единая валюта для более чем 450 миллионов европейцев, а вместе с территориями неофициального обращения — для 600 миллионов человек.

Но союз существовал не всегда. В 1960-е была Sources: for euro area and EU: ECB, Eurostat, national data, IMF and ECB calculations; for the United States and Japan: national sources, IMвпервые выдвинута мысль о необходимости осуществления единой финансовой политики в рамках Европейского экономического сообщества. Тогда-то и появилась мысль, названная в последствии «валютной змеей». «Валютная змея» - это система взаимного согласования курсов валют всех стран Европы. Главная ее идея была в том, что осуществлялась синхронизация колебания некоторых европейских национальных валют относительно денежных знаков других государств, при минимизации их взаимных колебаний .

In 1969, the European Commission submitted a plan (the "Barre Plan") to follow up on the idea of a single currency because the Bretton Woods system was showing signs of increasing strain. В 1969 году Европейская комиссия представила план («Барре план»), чтобы осуществить идею единой валюты. На основе плана Барре, главы государств и правительств призвали Совет Министров разработать стратегию для реализации экономического и валютного союза. The resulting Werner Report , published in 1970, proposed to create EMU in several stages by 1980. В результате Доклада Вернера, опубликованного в 1970 году, предлагалось создать ЭВС в несколько этапов к 1980 году. However, this process lost momentum in a context of considerable international currency unrest after the collapse of the Bretton Woods system in the early 1970s and under the pressure of divergent policy responses to the economic shocks of that period, in particular the first oil crisis. Однако этот процесс замедлился в контексте значительного международного волнения валюты после распада Бреттон-Вудской системы в начале 1970-х годов и под давлением расходящихся политических направлений реакции на экономические потрясения, отчасти в связи с первым нефтяным кризисом.

A further impetus for pursuing a single currency and EMU was provided by the adoption of the Single European Act in 1986. Дополнительный импульс для достижения единой валюты и ЕВС стало принятие в 1986 году Единого европейского акта. This Act set a timeframe for launching the Single Market and reaffirmed the need for achieving EMU. Этот закон установил срок для организации единого рынка и подтвердил необходимость создания ЕВС.

In 1988 the European Council confirmed EMU as an objective and mandated a committee of monetary policy experts, in particular the governors of the EC central banks, to propose concrete steps leading to EMU. В 1988 году Европейский Совет подтвердил ЭВС, как цели и мандат Комитета экспертов денежной политики, в частности управляющих центральными банками ЕС, чтобы предложить конкретные шаги, ведущие к ЕВС.

The resulting Delors Report recommended that EMU be achieved in three steps. Согласно докладу Делора рекомендовалось достичь ЭВС в три этапа. ЭтотThe legal basis for EMU still had to be creatЭтот доклад привел к переговорам, в результате которых в Маастрихте 7 февраля 1992 года был подписан Договор о Европейском Союзе. This Treaty established the European Union (EU) and amended the founding treaties of the European Communities by adding a new chapter on economic and monetary policy.Договор создал Европейский союз (ЕС) и добавил поправки в учредительные договоры Европейских сообществ, добавив новые главы по экономическим и денежно-кредитной политики. This new chapter laid down the foundations of EMU and set out a method and timetable for its realisation. Эта новая глава заложил основы ЭВС и подтвердил методы и график его реализации:

Первый этап экономического и валютного союза начался 1 июля 1990 года и закончился 31 декабря 1993 года. It was characterised mainly by the abolition of all internal barriers to the free movement of goods, persons, services and capital within EU Member States. Для него были характерны унификация экономических стандартов и либерализация внутри ЕС через отмену всех внутренних барьеров для беспрепятственного движения товаров, людей, услуг и капитала в рамках государств-членов. Все государства-члены европейского союза присоединились к МОК, который установил коридор колебания курса валюты.

Stage Two started with the establishment of the European Monetary Institute (EMI), the predecessor of the European Central Bank (ECB), on 1 January 1994. Второй этап (1 января 1994 – 31 декабря 1998 годов) начался с создания предшественника Европейского центрального банка. Stage Two was dedicated to technical preparations for the creation of the single currency, enforcement of fiscal discipline and enhanced convergence of the economic and monetary policies of the EU Member States. 1 января 1994 года произошло основание нового института для функционирования евровалюты - Европейского валютного института, для руководства проектом создания общей валюты и контроля за экономическими процессами в странах-членах ЕС. Второй этап был посвящен юридической базе для деятельности Европейской системы центральных банков, технической подготовке к созданию единой валюты, соблюдению финансовой дисциплины и повышению сходимости экономической и валютной политики государств-участников ЕС. The ECB was established in June 1998, giving it half a year to implement the preparatory work of the EMI. ЕЦБ был создан в июне 1998 года, предоставив ему половину года для осуществления подготовительной работы ЕВС.

On 1 January 1999 Stage Three , the final stage of EMU, started with the irrevocable fixing of the conversion rates of the currencies of the 11 Member States initially participating, and with the introduction of the euro as the single currency. С 1 января 1999 начался завершающий третий этап ЭВС, путем безотзывной фиксации Обменных курсов валют первоначально участвующих 11 государств-членов, а также введение евро в качестве единой валюты. It is also since this date that the Governing Council of the ECB has been responsible for conducting the single monetary policy for the euro area. Европейский валютный институт был реконструировали в Европейский центральный банк, в обязанности которого вошло управление валютной политикой государств-участников проекта. Кроме того, с этой даты, Совет управляющих ЕЦБ был ответственным за проведение единой денежно-кредитной политики в зоне евро. This was preceded by the EU Council meeting, in the composition of the Heads of State or Government, which in May 1998 confirmed that 11 of the 15 EU Member States at that time - Belgium, Germany, Ireland, Spain, France, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Portugal and Finland - had fulfilled the criteria for the adoption of the single currency. Этому предшествовало заседание Совета ЕС в составе глав государств или правительств, которое состоялось в мае 1998 года и на котором было подтверждено, что 11 из 15 государств-членов ЕС (на тот момент - Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Люксембург , Нидерланды, Австрия, Португалия и Финляндия) - выполнили критерии для принятия единой валюты. On 1 January 2001 Greece joined the euro area. 1 января 2001 года Греция присоединилась к зоне евро. Фиксация курса валют государств-участников по отношению к евро стала подготовительной ступенью к введению в 2002 году в обращение единых европейских монет и банкнот.

The first changeover to the euro was completed on 1 January 2002 with the introduction of euro banknotes and coins. Первый переход на евро был завершен 1 января 2002 года с введением банкнот и монет евро. Slovenia became the 13th member of the euro area in January 2007. Словения стала 13-м членом зоны евро в январе 2007 года. Cyprus and Malta joined on 1 January 2008, Slovakia on 1 January 2009 and Estonia on 1 January 2011. Кипр и Мальта присоединились к 1 января 2008 года, Словакия - с 1 января 2009 года и Эстонии - с 1 января 2011 года.

For details about the three stages of EMU, see www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu .Для обеспечения устойчивой конвергенции, был подписан Договор о функционировании Европейского союза (Лиссабонского договора - TFEU) установивший критерии, которые должны выполняться каждым государством-членом ЕС, прежде чем принимать участие в третьем этапе Экономического и валютного союза.

The Member State must not be subject to a Council decision that an excessive budgetary deficit exists; Государство-член не принимается Советом, при существовании чрезмерного бюджетного дефицита;

There must be a sustainable degree of price stability and an average inflation rate, observed over a period of one year before the examination; which does not exceed by more than one and a half percentage points that of the three best performing Member States in terms of price stability; в государстве должна быть стабильность цен и средние темпы инфляции, наблюдаемое в течение одного года до экспертизы (не превышающая более чем на полтора процента, три самые эффективные государства-члена в отношении стабильности цен);

There must be a long-term nominal interest rate which does not exceed by more than two percentage points that of the three best performing Member States in terms of price stability; Наличие долгосрочной номинальной процентной ставки, которая не превышает более чем на два процентных пункта, три самые эффективные государства-члена в отношении стабильности цен;

The normal fluctuation margins provided for by the exchange rate mechanism must be respected without severe tensions for at least the last two years before the examination;платформа для обменного курса, должна создаться без тяжелых напряженности, как минимум, за два года до экспертизы;

Each Member State should ensure that its national legislation, including the statute of its national central bank (NCB), is compatible with Articles 130 and 131 of the Treaty and with the Statute of the European System of Central Banks (ESCB Statute). Каждое государство-член должно обеспечить совместимость национального законодательства ( в том числе устава своего национального центрального банка (НКО), со статьями 130 и 131 Договора и Статута Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ Статута). This obligation applying to Member States with a derogation is also referred to as "legal convergence". Это обязательство применяемое к государствам-членам также упоминается как «правовая конвергенция».

The convergence criteria are meant to ensure that economic development within EMU is balanced and does not give rise to tensions between the EU Member States. Критерии конвергенции, предназначенные для обеспечения экономического развития в рамках ЕВС, являются сбалансированными и не приводящими к напряженности в отношениях между государствами-членами ЕС. It must also be remembered that the criteria relating to government deficit and government debt must continue to be met after the start of the third stage of EMU (1 January 1999). Следует также помнить, что критерии, касающиеся государственного дефицита и государственного долга должны выполняться и после начала третьего этапа ЭВС (1 января 1999 года). СA Stability and Growth Pact with this end in view was adopted at the Amsterdam European Council in June 199Сспр С этой целью в июне 1997 года Европейский совет принял «Пакт о стабильности и росте» в Амстердаме.

По состоянию на начало For the detailed convergence criteria, see www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria .EMU in 20По состояниюП2011 года, из 27 государств-членов ЕС, 17 приняли евро (таблица 3), это означает, что они могут в полной мере участвовать в третьем этапе ЭВС. Это говорит об успешных действиях как стран участников Европейского союза, а так же институтов созданных ими.

Two - Denmark and the United Kingdom - have a special status, which means that in protocols annexed to the Treaty establishing the European Community (EC Treaty) they were granted the exceptional right to choose whether or not to participate in Stage Three of EMU. Два государства - Дания и Великобритания - имеют особый статус, который означает, что в протоколах, прилагаемых к Договору об учреждении Европейского сообщества (ЕС договор), им было предоставлено исключительное право решать, следует ли или нет участвовать в третьем этапе ЭВС. They both notified the EU Council (Denmark in 1992 and the United Kingdom in 1997) that they did not intend to move to Stage Three, ie they did not wish to become part of the euro area for the time being. Они оба уведомили Совет ЕС (Дания в 1992 году и Соединенное Королевство в 1997 году), что не намерены перейти на третий этап, то есть они не желают стать частью зоны евро в настоящее время. The other EU countries currently have a "derogation". Другие страны ЕС в настоящее время имеют «отступления». Having a derogation means that a Member State has not yet met the conditions for the adoption of the euro and it is therefore exempt from some, but not all, of the provisions which normally apply from the beginning of Stage Three of EMU. Отступления означает, что государство-член не выполнило условия для перехода на евро, и поэтому освобождается от некоторых, но не всех, положениий, которые обычно применяются в начале третьего этапа ЭВС. This includes all provisions which transfer responsibility for monetary policy to the Governing Council of the ECB

Появление евровалюты стало завершающим этапом сорокалетних усилий стран Европы по сближению их национальных финансовых систем. Единую валюту евро, что мы имеем сегодня можно рассматривать как логичный шаг в дополнении единого рынка Евросоюза. The striking benefits of the single currency are: Важным преимуществом единой валюты являются:

Low interest rates due to a high degree of price stability Низкие процентные ставки в связи с высокой степенью стабильности цен.

The conduct of the single monetary policy by the Eurosystem is successful. Проведение успешной единой денежно-кредитной политики Евросистемы. Со временемThe euro is as stable and credible as the best-performing currencies previously used in the euro area countries. Евро зарекомендовало себя в качестве стабильной и надежной, а так же наиболее эффективные валют. This has established an environment of price stability in the euro area, exerting a moderating influence on price and wage-setting. Это создало условия ценовой стабильности в еврозоне, оказывающей сдерживающее влияние на цены и установление заработной платы. As a consequence, inflation expectations and inflation risk premia have been kept low and stable, leading to low levels of market interest rates. Как следствие, инфляционное ожидание и риск инфляции были сохранены невысокими и стабильными, что привело к низкому уровню процентных ставок на рынке.

More price transparency Прозрачность цен.

Payments can be made with the same money in all countries of the euro area, making travelling across these countries easier. Платежи могут быть сделаны за одни и те же деньги во всех странах зоны евро, что делает путешествия по этим странам легче. Price transparency is good for consumers since the easy comparison of price tags makes it possible for consumers to buy from the cheapest supplier in the euro area, eg cars in different euro area countries. Прозрачные цены хороши для потребителей, так как помогают легко сравнить ценники, что позволяет потребителям покупать у самых дешевых поставщиков в зоне евро, например, автомобили в различных странах зоны евро. Therefore, price transparency created by the single currency helps the Eurosystem to keep inflation under control. Таким образом, прозрачность цен созданная единой валютой помогает Евросистеме удерживать инфляцию под контролем. Increased competition makes it more likely that available resources will be used in the most efficient way, spurring intra-euro area trade and thereby supporting employment and growth. Усиление конкуренции делает предполагает, что имеющиеся ресурсы будут использоваться в наиболее эффективным способом, стимулировать торговлю внутри зоны евро и тем самым поддерживать занятость и рост.

Removal of transaction costs Отказ от трансакционных издержек.

The launch of the euro on 1 January 1999 eliminated foreign exchange transaction costs and thus made possible considerable savings. Введение евро, с 1 января 1999 года, устранило иностранные трансакционные издержки обмена, и тем самым сделало возможными осуществление значительных сбереженийWithin the euro area, there are no longer any costs arising from: в зоне евро.

Больше не существует расходов на:

buying and selling foreign currencies on the foreign exchange markets; покупку и продажу иностранной валюты на валютных рынках;

protecting oneself against adverse exchange rate movements; защиту себя от неблагоприятных колебаний обменного курса;

cross-border payments in foreign currencies, which entail high fees; трансграничных платежей в иностранной валюте, которые влекут за собой высокую плату;

keeping several currency accounts that make account management more difficult. поддержание несколько валютных счетов, которые делают управление счетом сложнее.

No exchange rate fluctuations Removal of transaction costs Отсутствие колебания валютного курса.

With the introduction of the euro, exchange rate fluctuations and therefore foreign exchange risks within the euro area have also disappeared. С введением евро, колебания обменного курса и, как следствие, валютные риски в еврозоне также исчезли. In the past, these exchange rate costs and risks hindered trade and competition across borders. В прошлом курс, расходы и риски препятствовали торговле и конкуренции путем наличия границ.

На начальном этапеAfter the introduction of euro cash in January 2002, consumers suddenly perceived inflation to be higher than what was actually indicated by official statistics.На начальном этапе общественность отнеслась к переходу на евро с недоверием. После введения наличных евро в январе 2002 года, потребители предполагали, что инфляция будет выше, чем свидетельствует официальная статистика.

Statistics show indeed that at the time of the euro cash changeover the price of several items, most notably those purchased more often, recorded increases aboСтатистика показывает, что на момент перехода на евро действительно был зарегистрирован рост цен на товары выше среднего уровня, особенно на те, которые приобретают наиболее часто. Some of these increases may have been due to some firms and retailers taking advantage of the changeover to raise prices at the expense of the consumer. Некоторые из этих увеличений могут быть связаны с некоторыми фирмами и розничными торговцами, воспользовавшимися переходом для повышения цены.

However, other increases were not directly related to the introduction of the euro banknotes and coins. Однако другие увеличения не были непосредственно связаны с введением банкнот и монет евро. For example, international oil prices were rising at the time and influenced the retail price of fuel at the pump. Например, мировые цены на нефть росли в то время, и именно это повлияло на розничную цену горючего. Similarly, bad weather conditions had pushed up the prices of fruit and vegetables. Кроме того, плохие погодные условия толкнули вверх цены на фрукты и овощи.

These events coincided with the euro cash changeover and were sometimes, though mistakenly, associated with it. Эти события совпали с перехода на наличное евро, из-за чего их часто ошибочно с связывают с ним. An analysis from Eurostat, the statistical office of the EU, shows that the direct impact of the euro cash changeover was fairly limited: not more than 0.3 percentage point of an overall euro area inflation rate at 2.3% in 2002. [ 1 ] Анализ Евростата, Статистического бюро ЕС, показывает, что прямое воздействие на евро наличными был довольно ограничен: не более 0,3 процента от общей зоны евро уровень инфляции в 2,3% в 2002 г. 7

Moreover, a study [ 2 ] has shown that consumers tended to be convinced before the cash changeover that prices would be raised or rounded up to their disadvantage. Исследование показало, что при изменении элементов наличных денег потребители, как правило, убеждены, что цены будут повышены или округляется. Эти ожидания по всей видимости, значительно повлияли на их последующее восприятие.These expectations appear to have influenced significantly their subsequent perceptions…

Finally, many consumers today continue to recall a price level in national currencies that has remained "frozen in time" and becomes therefore increasingly unrealistic as time goes on. В конце концов, большинство потребителей сегодня продолжают вспоминать уровень цен в валютах разных стран, который остался «застывшим во времени», и поэтому становится с каждым годом все более и более нереалистичным.

However, surveys by the European Commission [ 3 ] also show that consumers have become accustomed to the euro and that the gap between perceived inflation and actual measured inflation is gradually decreasing.Однако, обзоры Европейской комиссии показали, что потребители привыкли к евро и что промежуток между воспринятой инфляцией и фактической взвешенной инфляцией постепенно уменьшается.

Международные лицензионные соглашения. Виды используемых лицензий. Вознаграждение лицензиара.

Международные лицензионные соглашения связаны с торговлей объектами интеллектуальной собственности.

Стороны соглашения: лицензиар (выдает лицензию) и лицензиат.

Преамбула: номера и даты выдачи патентов, лежащих в основе соглашения, оговаривается право собственности на них лицензиара и намерение лицензиата использовать вытекающие права по лицензии.

Предмет соглашения: это может быть запатентованное изобретение или технологический процесс, технические знания и опыт, товарный знак, а также ноу-хау и пр.

Патент – исключительное право на изобретение, которое может быть продуктом или способом, позволяющим сделать что-либо по-новому или предлагающим новое техническое решение задачи. Патент как объект международных торговых сделок: скупают патенты обычно крупные фирмы, а продают мелкие фирмы или изобретатели-одиночки, не имеющие финансовых возможностей для внедрения изобретения.

Виды лицензий: неисключительная (простая), исключительная, полная.

Основой такого деления служит объем передаваемых прав по использованию научно-технических знаний лицензиара.

- Простая лицензия (самая нераспространенная):

-По простой лицензии лицензиату передается право на использование предмета лицензии.

- Лицензиар оставляет за собой право как самостоятельного использования данного изобретения, так и выдачи аналогичных по условиям лицензий любым другим лицам.

-По простой лицензии продажа сублицензии лицензиатом возможна лишь по специальному разрешению лицензиара.

-Простых лицензий на одно и то же изобретение может быть много.

- Исключительная лицензия (самая распространенная):

- Одна исключительная лицензия на одну территорию.

- Лицензиар предоставляет лицензиату исключительное (монопольное) право на использование изобретения в пределах оговоренных в нем условий и на определенной географической территории, указанной в соглашении.

- Лицензиат получает право предоставления сублицензий третьим лицам.

- Лицензиар отказывается от самостоятельного использования данного изобретения и тем более от продажи аналогичных лицензий третьим лицам на тех же условиях и на той же территории.

- Это не лишает лицензиара права на самостоятельное использование данного изобретения и на выдачу лицензий другим лицам на отличных условиях и вне оговоренной территории.

- При предоставлении исключительной лицензии лицензиар очень часто вносит в соглашение различного рода оговорки, ограничивающие права лицензиата. Такая лицензия называется ограниченной исключительной. Примеры оговорок: лишение права лицензиата на самостоятельную реализацию лицензируемой продукции (сбыт ее в этом случае производится через сбытовые органы лицензиара или какой-либо другой фирмы, назначенной лицензиаром или выбранной по соглашению сторон); запрещение экспорта продукции либо ограничение его определенной территорией (как правило, группой сопредельных стран) и т.д.

- Полная лицензия:

- По полной лицензии лицензиар в полном объеме предоставляет лицензиату все права на использование изобретения, без каких-либо ограничений, в течение всего срока действия соглашения (как правило, на весь срок действия охранного документа).

- На этот период лицензиар лишается права на использование изобретения как самостоятельно, так и путем выдачи лицензий другим лицам.

- По экономической природе данный тип лицензий очень близок к патентному соглашению, однако для договоров данного типа характерным является переуступка патентообладателем лицензиату всех прав на владение, пользование и распоряжение патентом, за исключением титула собственника (Отличие этой сделки от продажи патента состоит в том, что лицензиар оставляет за собой титул собственника патента и может расторгнуть соглашение при наступлении определенных условий или по истечении его срока по своему усмотрению использовать предмет лицензии).

Выбор вида лицензии зависит от объема рынка той страны или территории, на которую предоставляется лицензия, и характера изобретения. На рынке небольшой емкости предпочтительнее выдавать исключительную лицензию, так как наличие нескольких лицензиатов, получивших простую лицензию, создаст на этом рынке ненужную конкуренцию, которая снизит уровень цен, что отразиться на вознаграждении.

Виды лицензионных платежей

В качестве возмещения за предоставление прав на использование предмета соглашения лицензиат уплачивает лицензиару определенное вознаграждение:

- Роялти – периодические отчисления, которые устанавливаются в виде фиксированных ставок процента. Наиболее распространенный способ исчисления роялти – от суммы продаж лицензируемой продукции. Размер отчислений – 3-5 %.

- Участие лицензиара в прибыли от продажи лицензируемой продукции. Размер отчислений: от 10 до 30%.

- Паушальный платеж – это определенная, твердо зафиксированная в соглашении сумма лицензионного вознаграждения.

- Передача ценных бумаг (акций и облигаций) лицензиата лицензиару. Лицензиар получает чаще всего от 5 до 20% акций лицензиата, хотя в отдельных случаях доходит до 40%.

- Передача технической документации: взаимное предоставление лицензий и в большинстве случаев применяется в сочетании с другими формами вознаграждения.

Понятие тендерных торгов и их значение. Виды торгов, порядок и цели их проведения.

Те́ндер (англ. tender - предложение) — конкурентная форма размещения заказов на поставку товаров, предоставление услуг или выполнение работ по заранее объявленным в документации условиям, в оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости и эффективности. Контракт заключается с победителем тендера — участником, подавшим предложение, соответствующее требованиям документации, в котором предложены наилучшие условия.

ТОРГИ ТЕНДЕРНЫЕ (МЕЖДУНАРОДНЫЕ). Способ продажи товара, размещения заказа, выдачи подряда, который предполагает состязательность претендентов на заключение сделки на основе результатов конкурса предложений от потенциальных поставщиков. Распространены тендерные торги в международной торговле оборудованием, строительстве объектов "под ключ", освоении месторождений полезных ископаемых. Тендерные торги организуются как государственными органами, так и частными и смешанными фирмами. Для организации торгов создается тендерный комитет,.который либо публикует условия торгов, либо приглашает конкретно каждого участника. Тендерные торги характеризуются закрытостью предложений его участников. Результаты торгов объявляются гласно и конфиденциально

Торги в Российской федерации подразделяются на открытые и закрытые, могут проводиться в один или два этапа, в форме конкурса или аукциона. Торги осуществляемые для государственных нужд в рамках государственного заказа проводятся только в один этап.

В настоящее время в международной торговле выделяют следующие виды торгов:

1) Открытые - торги, участие в которых могут принять все желающие фирмы. Причем все фирмы обязаны выкупить у тендерных комитетов условия торгов. Объявление об организации торгов публикуется в СМИ. Такие торги проводятся, как правило, по сравнительно не сложному оборудованию и условиям. Победителем может стать неизвестная фирма, снижающая цену.

2) Открытые торги с предварительной квалификацией. Данный тип торгов проводится в два тура. В первом принимают участие все желающие фирмы. В ответ, на выдвинутые тендерным комитетом технико-экономические предложения, фирмы предоставляют квалификационный документ, в котором указывается уровень компании и опыт. Это позволяет отобрать фирмы, которые выходят во второй тур (не более 8). Во втором туре среди данных фирм проводятся закрытые торги.

3) Закрытые торги. В данном случае к участию в торгах приглашаются ограниченное число фирм, имеющих достаточно высокий авторитет. Организаторы уверены в возможностях поставщиков, поэтому, как правило, участниками являются крупные фирмы. Тендерный комитет не производит публичного вскрытия предложений и не объявляет ни состава участников, ни предложенных ими условий.

4) Гласные торги - это торги, при проведении которых тендерные комитеты организуют публичное вскрытие предложений и оглашают условия в присутствии фирм, участвующих в торгах. При этом итоги торгов с указанием победителя и суммы контракта публикуются в СМИ.

5) Негласные - это торги, при проведении которых тендерные комитеты не вскрывают предложения в присутствии оферентов. И не публикуются сведения о победителе в СМИ. Как правило, такие торги проводят заказчики, повторно покупающие оборудование.

6)Единичные торги - это организация торгов при участии одного оферента, как правило обладателя патента, также единичные торги организуются в случаях затруднения, заключения обычного контракта купли-продажи.

Аукционы - это торги, специализирующиеся на сбыте реальных товаров со строго индивидуальными свойствами. Покупатели могут повышать цену до определенного уровня. В роли организаторов торгов могут выступать компании, которые монополизируют рынок или которым это выгодно. В основном имеет место в антиквариате. Также в роли организатора могут выступать компании производителя элитного товара (пушнина, чай, вино и т.д.). Товары на аукционах сортируются по одинаковому количеству в партии (лоты). Лоты формируются в более крупные партии - стренки. За месяц до аукциона публикуется каталог с товарами.

Цель проведения торгов является выбор поставщиков товаров, предложивших оптимальные условия выполнения заказов по закупкам и поставкам товаров для государственных нужд.

Основными принципами организации и проведения торгов являются создание равных конкурентных условий для всех поставщиков товаров, гласность, объективность оценки и единство требований к участникам торгов.

Порядок проведения

Тендер включает в себя соответствующие документы путем ссылки на них и, следовательно, н условия договора, и технические детали становятся частью тендера.

Следует иметь в виду, что хотя расчет цены (стоимости) заказа делает заказчик, оферент может предоставить свой расчет и определить цену своего предложения, а также указать размер скидки(или надбавки) к цене, расчет которой был сделан заказчиком.

Общепринято просить претендента обеспечить его предложение специальной гарантией банка, страховой компании или другого третьего лица.

Любое предложение может быть отозвано, дополнено или изменено до даты, указанной для принятия заявок на участие в торгах.

Представление предложений участниками торгов - второй этап проведения торгов. Порядок и способ представления предложений регулируются организаторами торгов.

Как правило, при открытых торгах тендеры подаются в письменном виде, . Иностранные оференты обычно представляют тендеры заказным письмом.

Обычно считается, что сам факт подачи оферентом тендера означает его полное согласие со всеми условиями торгов.

Выбор поставщика - третий этап проведения торгов. В назначенный день и час организация, объявившая торги, вскрывает конверты с поступившими предложениями. Процедура конкурсного отбора может быть гласной и закрытой,

В конкурсном отборе решающую роль могут играть не только цена и другие коммерческие условия, но и высокое качество производимых оферентами изделий, наиболее приемлемые для заказчика сроки исполнения контракта; порядок выполнения работ; возможности привлечения в случае необходимости квалифицированных субпоставщиков или субподрядчиков.

Четвертый этап проведения торгов - подписание контракта с фирмой, выигравшей торги.

Коммерческие условия договора предоставления права на продажу. Особенности соглашений об исключительном праве на сбыт.

Торгово-посредническая операция — услуга в сфере купли-продажи, в том числе при экспортно-импортных сделках.

Торгово-посреднические операции могут включать маркетинг, проведение переговоров и заключение договоров, кредитование оборотного капитала клиента, предоставление гарантий и страхование, транспортировку, выполнение таможенных формальностей, послепродажное обслуживание, а также некоторые операции, связанные с доработкой, расфасовкой, упаковкой и тому подобные

Торгово-посреднические операции могут осуществляться за свой счет и за счет клиента, от своего или от его имени.

В зависимости от характера взаимоотношений между производителем-экспортером, потребителем-импортером и торговым посредником и можно выделить следующие виды торгово-посреднических операций:

операции по перепродаже

комиссионные операции

агентские операции

брокерские операции

Операции по перепродаже

Осуществляются торговым посредником от своего имени и за свой счет. В этом случае торговый посредник сам выступает стороной договора купли-продажи как с экспортером, так и с конечным покупателем и становится собственником товара после его оплаты.

Существует два вида операций по перепродаже:

1. Торговый посредник для экспортера выступает как покупатель, становится собственником товара, реализует товар на любом рынке и по любой цене. Таких посредников называют купцами. Взаимоотношения между партнерами регламентируются договором купли-продажи.

Экспортер предоставляет торговому посреднику право продажи товаров на определенной территории в течение согласованного срока. Между собой посредник и экспортер заключают договор о предоставлении права на продажу. Договор устанавливает общие условия, регулирующие их взаимоотношения. Для исполнения этого посредник и экспортер заключают самостоятельный договор купли-продажи в соответствии с условиями договора о предоставлении права на продажу.

Таким образом, отношения между посредником и экспортером регулируются двумя видами договоров — договор о предоставлении права на продажу и договор купли-продажи. Таких посредников называют торговцами по договору или дистрибьюторами. Посредничество торговца по договору состоит в продвижении товара на определенную территорию, может включать и организацию технического обслуживания, но всегда торговец по договору должен соблюдать интересы экспортеров и придерживаться определенных условий.

Соглашения С Предоставлением Исключительного Права

- агентские соглашения, при которых оговаривается право торгового посредника выступать единственным поставщиком указанного товара на обслуживаемой территории.

Соглашения об исключительном праве продажи для экспортеров всегда содержат определенную долю риска из-за недобросовестности или не заинтересованности посредника в сбыте товаров. И до истечения срока соглашения экспортер не может выйти на рынок в нужном для него объеме, выплачивая при этом монопольному посреднику, работающему неэффективно, вознаграждение.

Для устранения такой опасности необходимо в соглашения вводить обязательства посредников о продаже в определенные сроки оговоренного объема товара. Например, за первый год работы фирма должна продать товар на 200 тыс. долларов, через год - на 250тыс. долларов и так далее.

Разновидностью договора об исключительной продаже товара является контракт о франчайзинге. Сущность франчайзинга заключается в том, что крупная материнская компания предоставляет небольшому предприятию исключительное право торговать свой продукцией под ее торговой маркой в течение определенного времени. Подобную форму работы успешно используют такие компании, как “Хилтон”, “Макдональдс”, “Дока-пицца” и др.

При наделении в соглашении посредника преимущественным правом продажи экспортер обязан в первую очередь поставить товар посреднику, и только в случае его отказа у него появляется право продать эту партию товара на договоренной территории с помощью других посредников или самостоятельно без выплаты вознаграждения посреднику

Цели изучения внешних рынков при разработке экспортной и импортной стратегий фирмы.

Международный бизнес во многом схож с национальным бизнесом, однако имеются и существенные различия, которые необходимо принимать во внимание для успешной реализации международных стратегий.

Главная проблема — преодоление различий национальных культур, которые проявляются в особенностях ведения дела. В качестве примера можно вспомнить тот факт, что во многих восточных компаниях сильно развита семейственность ведения бизнеса.

В отличие от западных стран, где руководители в первую очередь стремятся развить у своего персонала творческий потенциал и стремление к росту, в азиатских компаниях работодатели хотят, как правило, видеть в своем подчинении крайне исполнительных и предсказуемых сотрудников. В крупных корейских компаниях, например, преобладает формальный подход: высшее руководство специально дистанцируется от сотрудников компании, поэтому все вопросы принято решать непосредственно с линейным начальством.

Важнейшей характеристикой национальной культуры, которую необходимо учитывать при ведении бизнеса в стране, является преобладание в культуре индивидуализма или коллективизма. Культуры традиционно делятся на коллективистские или индивидуалистские по господствующим системам ценностей (в зависимости от того, ставится на первое место индивидуальный самоконтроль или общественная солидарность).

Причины выбора международных стратегий

Существует множество причин, почему организация может разрабатывать международный вариант стратегического развития. Известный американский теоретик менеджмента П. Копер (1980) выделил две группы факторов, которые определяют, будет ли для компании привлекательным международный вариант развития бизнеса или нет:

факторы выталкивания. Они порождаются недостатком возможностей для развития бизнеса на местном рынке в связи с низкими ценами на продукцию или ограничениями со стороны правительства (например, антимонопольное законодательство), что часто является причиной обращения компании к изучению возможностей деятельности на международных рынках;

факторы втягивания. Они возникают при существовании за рубежом лучших условий для развития бизнеса, например льготного налогообложения и других факторов. Не секрет, что многие западные фирмы размещают свои производства за рубежом, прежде всего в странах Азии, из-за относительной дешевизны там рабочей силы.

Выбор международной стратегии ведения бизнеса связан с достаточно высокими рисками. Типичными трудностями международных стратегий являются следующие:

проблемы в решении того, какими и насколько разными должны быть продукты (услуги), чтобы быть привлекательными для различных иностранных рынков;

сложности с переводом валюты и курсами обмена валют;

вопросы, связанные с предсказанием затрат и прибыльности, должны основываться на прогнозировании движения курсов валют, а неправильное прогнозирование в этой области может стоить компании очень дорого;

компания будет подвергаться воздействию различных культур, что может создать значительные управленческие проблемы, особенно в случаях, если существует практика перехода управляющих из страны в страну;

обычно имеются и структурные проблемы; при выборе международных стратегий часто возникает вопрос: какую структуру лучше принять организации, действующей в международной экономической среде;

проблемы с налогами: компания будет искать возможности решения проблем, связанных с переводными процедурами, чтобы уменьшить налоги и показать максимальную прибыль в той стране, где налоги самые низкие;

присутствие политического риска, связанного с вероятностью того, что зарубежные вклады предприятия будут скованы политикой правительства страны-хозяина. Этот вопрос должен быть проанализирован очень внимательно.

Участие в экспортно-импортных операциях часто является единственным выбором для малой фирмы, которая стремится выйти на международный рынок. Это также вариант для более крупных компаний, которые хотят прорваться на международный рынок с минимальным объемом вложений. Как правило, установка на экспорт-импорт является лишь переходной стратегией, первым шагом вовлечения в международный бизнес.

Отметим основные преимущества и недостатки экспортно-импортного варианта международной стратегии.

Преимущества:

это относительно дешевый и малорисковый метод продажи за рубеж;

бумажная работа с документацией и иностранной валютой, требующая определенных навыков, может проводиться внешними экспертами;

это стратегия, открытая для компании любых размеров;

банки могут быть более подготовлены для оказания финансовой помощи для компании, осуществляющей экспортно-импортную стратегию.

Недостатки:

возможны значительные затраты на адаптацию производства, его приспособление к требованиям потребителей из другой страны или стран;

если иностранный дистрибьютор (распространитель продукции) работает плохо, фирма может оказаться не способной отделаться от него, так как в некоторых странах существуют строгие законы, создающие препятствия для прекращения отношений с ним;

компания часто сталкивается с таможенными трудностями;

компания может быть слабо представлена на иностранном рынке.

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ОТРАСЛЕВЫЕ РЫНКИ»

Проблемы развития электроэнергетики России на современном этапе. Место российской электроэнергетики в мировой экономике.

Основные производственные фонды в электроэнергетике России имеют высокую степень морального и физического износа, величина которого в течение 2000-2004 гг. возросла с 51,6 до 57,3%.

По мнению экспертов ИА "INFOLine", данные ФСГС, характеризующие износ производственных фондов электроэнергетики России, не позволяют оценить ситуацию в отрасли, так как в состав основных средств гидроэлектростанций включаются, например, плотины со сроком службы 100 лет. Более адекватной представляется оценка износа генерирующих мощностей на уровне 65-75% в зависимости от региона. При этом до 40% оборудования гидроэлектростанций и не менее 20% оборудования тепловых электростанций России выработало 100% паркового ресурса.

Таким образом, в целом по тепловым и гидроэлектростанциям России парковый ресурс истек для 50 тыс. МВт генерирующих мощностей.

Рост уровня физического износа генерирующих мощностей обусловлен следующими факторами:

ограниченностью собственных финансовых средств, невозможностью привлечения значительных кредитных ресурсов и низкой привлекательностью энергетических компаний для стратегических инвесторов в рамках существующей в настоящее время модели регулирования тарифов на электроэнергию;

неконкурентоспособностью по показателям эффективности и надежности продукции ряда предприятий энергетического машиностроения и электротехнической промышленности, а также недостаточным уровнем конкуренции на рынке инжиниринговых услуг;

низким уровнем цен на энергетические ресурсы, в первую очередь природный газ, доля которого в структуре используемого тепловыми электростанциями топлива составляет около 65%, в результате чего техническое перевооружение генерирующих мощностей характеризуется меньшей инвестиционной привлекательностью по сравнению с продлением срока эксплуатации, способствующим увеличению расхода топлива и затрат на ремонт;

неэффективной моделью инвестиционного финансирования предприятий электроэнергетики: привлечение частных инвестиций для строительства и модернизации генерирующих мощностей сопряжено со значительными ограничениями, а реализуемые за счет собственных средств энергетических компаний и финансирования РАО "ЕЭС России" инвестиционные проекты зачастую недостаточно чувствительны к рыночному соотношению перспективного спроса и предложения электроэнергии и характеризуются низкой экономической эффективностью. По оценкам экспертов, резерв экономии средств при реализации инвестиционных проектов составляет от 15 до 30%.

Проблема физического износа генерирующих мощностей усугубляется высоким уровнем их морального износа. При этом если снижение уровня физического износа может быть достигнуто путем увеличения централизованных инвестиций в строительство новых генерирующих мощностей, что позволит в целом обеспечивать потребности экономики в электроэнергии, то использование устаревшего оборудования и технологий в производстве электроэнергии приводит к снижению конкурентоспособности российской экономики.

Доходы от экспорта электроэнергии из России в январе-марте 2011г. увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 12,8% – до 322,4 млн долл. с 285,9 млн долл. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России. В том числе доходы от экспорта электроэнергии в страны дальнего зарубежья увеличились на 17,8% – до 322 млн долл., в страны СНГ – сократились в 31,5 раза – до 0,4 млн долл. При этом в физическом выражении общий объем экспорта электроэнергии из России в январе-марте 2011г. по сравнению с тем же периодом 2010г. вырос на 2,76% – до 4 млрд 892 млн кВт/ч. В том числе экспорт электроэнергии в страны дальнего зарубежья увеличился на 7,8% – до 4 млрд 884,7 млн кВт/ч, а в страны СНГ – сократился в 31,6 раза – до 7,3 млн кВт/ч. По данным ФТС, доходы от экспорта электроэнергии из России в 2010г. выросли по сравнению с 2009г. на 55,6% – до 1 млрд 25,5 млн долл. В том числе доходы от экспорта электроэнергии в страны дальнего зарубежья увеличились на 61% – до 1 млрд 0,7 млн долл., в страны СНГ – сократились на 35% – до 24,5 млн долл. При этом в физическом выражении общий объем экспорта электроэнергии из России в 2010г. по сравнению с 2009г. вырос на 26,6% – до 19,011 млрд кВт/ч. В том числе экспорт электроэнергии в страны дальнего зарубежья увеличился на 30% – до 18,46 млрд кВт/ч, а в страны СНГ – сократился на 32,7% – до 551 млн кВт/ч.

Экспорт в страны ближнего зарубежья

Украина. Коммерческие поставки в Украину были прекращены с начала 1999 г. вследствие накопившейся задолженности и отсутствия возможности получить оплату за текущие поставки денежными средствами. В 2000 г. задолженность украинских коммерческих организаций за поставки электроэнергии из России в Украину сократилась с 83,8 до 54,7 млн долл., в том числе задолженность по контрактам РАО "ЕЭС России" сократилась на 17,6 млн долл. и составила 35,94 млн долл. В 2000 г. РАО "ЕЭС России" и НЭК “Укрэнерго” подготовили к подписанию документы, составляющие основу для возобновления экспорта в Украину. Начата работа по организации совместного экспорта электроэнергии в страны Центральной и Западной Европы.

Казахстан. Ограничения поставок привели к сокращению задолженности ряда казахстанских покупателей. С рядом покупателей договорные отношения прекращены, но были заключены новые контракты с платежеспособными покупателями. В результате в 2000 г. заметно улучшилась ситуация с оплатой текущих поставок (на 1 января 2001 г. оплачено 97% поставок), что позволило сохранить объем экспорта в Казахстан на уровне 1999 года. В 2000 г. велась работа по урегулированию задолженности прошлых лет.

Белоруссия. Задолженность за поставки электроэнергии прошлых лет сократилась с 39,5 до 24,2 млн долл., заметно повысился уровень оплаты за текущие поставки (с сентября 2000 г. 100% поставок оплачивается денежными средствами). В 2000 г. объем поставок увеличился с 5,8 до 6,5 млрд кВтч. Осуществляется транзит российской электроэнергии через сети Белоруссии в Польшу.

Грузия. В 2000 г. поставки в Грузию осуществлялись только при условии гарантированной оплаты. Продолжилась работа по решению вопроса о ликвидации задолженности за поставки электроэнергии в предшествующие годы. Подписаны договоры о параллельной работе энергосистем России и Грузии и о транзите электроэнергии из России в Турцию через сети Грузии.

Экспорт в страны дальнего зарубежья:

Латвия. Объем поставок в Латвию в 2000 г. несколько увеличился, хотя в абсолютном выражении экспорт в эту страну незначителен. Латвия не испытывает дефицита электроэнергии (особенно с учетом многоводности 2000 г.), но все возможности для увеличения экспорта из России были использованы полностью. Объем полученных в 2000 г. денежных средств за поставки электроэнергии, увеличился более чем в 3 раза по сравнению с 1999 г.

Польша. В конце сентября 2000 г. после длительного перерыва вновь начаты поставки электроэнергии через Белоруссию в Польшу (контракт с компанией PSE S.A.), при этом электроэнергия реэкспортируется далее в Германию. В декабре 2000 г. РАО "ЕЭС России" и PSE S.A. вновь подписали контракт на поставку электроэнергии в Польшу в 2001 г.

Финляндия. В 2000 г. введен в эксплуатацию четвертый блок Выборгского преобразовательного комплекса мощностью 350 МВт и третья линия “Санкт-Петербург- Выборг”, что обеспечило повышение надежности электропередачи Россия- Финляндия. В 2000 г. завершился контракт ГУП “Технопромэкспорт” с компанией Fortum (600 МВт). Подписан новый контракт на 2001 г. между РАО "ЕЭС России" и компанией Norsk Hydro (200 МВт), с 2001 г. увеличены поставки РАО для компании PVO (до 400 МВт). Успешно развиваются отношения с финским сетевым оператором - компанией Fingrid. Подписан договор о начале строительства третьей линии 400 кВ “Выборг- Кюми”, после ввода которой пропускная способность межгосударственной передачи увеличится с 1000 до 1400 МВт. В соответствии с подписанным Межсистемным соглашением зафиксированы единые принципы использования межгосударственной передачи.

Перспективы развития экспорта. Приоритетным стратегическим направлением остается развитие экспорта российской электроэнергии по линии Восток- Запад. Главными факторами, определяющими успех в экспортной политике в условиях жесткой конкуренции на европейском рынке, является эффективность работы энергосистем, качество, конкурентоспособная цена, надежность поставок.

Структура апк, основные тенденции ее изменения. Основные этапы и последствия аграрных реформ в России.

Агропромышленный комплекс (АПК) – целостная производственно-экономическая система, возникшая на основе общественного разделения труда и интеграции с отраслями промышленности, обеспечивающими сельское хозяйство средствами производства. В настоящее время в агропромышленном комплексе в разных стадиях производства и обращения прямо или косвенно участвует около 80 отраслей народного хозяйства.

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей народного хозяйства, связанных между собой экономическими отношениями по поводу производства, распределения, обмена и потребления сельскохозяйственной продукции. В него входят отрасли, обеспечивающие производство сельскохозяйственной продукции, ее переработку, хранение и реализацию, а также отрасли, специализирующиеся на производстве средств производства для сельского хозяйства и его обслуживании.

Соотношение отраслей, участвующих в производстве продуктов питания и непродовольственных предметов потребления сельскохозяйственного происхождения, составляют отраслевую структуру агропромышленного комплекса, в состав которого входит три сферы.

Первая сфера включает отрасли промышленности, обеспечивающие АПК средствами производства: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой и легкой промышленности, производство минеральных удобрений и химических средств защиты растений, строительство, ремонт оборудования и техники.

Отрасли, входящие в первую сферу призваны обеспечивать ресурсами процесс производства и переработки сельскохозяйственной продукции, создавать базу для индустриализации сельского хозяйства и технического прогресса в перерабатывающей промышленности, способствовать нормальному функционированию всех звеньев комплекса. От их деятельности во многом зависит ритмичность, поточность и стабильность темпов роста производства сельскохозяйственной продукции и конечного продукта в целом.

Второй сферой агропромышленного комплекса является непосредственно сельское хозяйство (включая подсобные хозяйства населения) и лесное хозяйство. Это центральное звено АПК. На данном этапе в РБ на долю данной сферы приходится около 70% валовой продукции, производимой всеми отраслями аграрно-промышленного комплекса.

Третью сферу образуют отрасли и предприятия, обеспечивающие заготовку, переработку сельскохозяйственного сырья, а также реализацию конечного продукта. В данную сферу входит пищевая промышленность (пищевкусовая, молочная, мясная, рыбная), мукомольно-крупяная, комбикормовая промышленности, а также легкая промышленность переработки сельскохозяйственного сырья (текстильная, кожевенно-меховая и обувная), заготовительные и торговые организации. Процесс производства многих видов конечной продукции завершается в отраслях и подразделениях третьей сферы. Они осуществляют переработку сельскохозяйственной продукции и доведение ее до готовности к употреблению, а также осуществляют реализацию конечной продукции.

Одним из главных условий динамичного развития АПК является пропорциональность, сбалансированность всех трех сфер. В доперестроечный период сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность развивались на основе концентрации и агропромышленной интеграции. Агропромышленные формирования за короткий период добивались высоких экономических и социальных результатов. В них быстрее осваивали передовые технологии производства и переработки, более полно использовали производственные ресурсы, а также побочную продукцию и отходы, сокращали время продвижения продукции от производителя к потребителю.

С переходом к рыночным отношениям сложившиеся экономические отношения между партнерами АПК, жестко регулируемые государством, в своей основе оказались мало эффективными. В этой системе, основной формой организации экономических отношений между предприятиями и организациями, занимающимися производством, заготовкой, переработкой, хранением и реализацией продукции в системе АПК, является хозяйственный договор.

В условиях рыночной экономики наиболее распространенными формами сближения экономических интересов первой и второй сфер АПК является прямые хозяйственные связи, бартерные сделки, лизинговые операции, различные формы государственного протекционизма и др.

Процесс интеграции и кооперирования предприятий и организаций агропромышленного комплекса способствует укреплению производственно-экономических связей, совершенствованию отношений между участниками единого воспроизводственного цикла, что в условиях рыночных отношений имеет весьма важное значение.

В заключение следует повторить, что структура агропромышленного комплекса – это соотношение отраслей, участвующих в производстве продуктов питания и непродовольственных предметов потребления сельскохозяйственного происхождения.

Реформа постсоветского периода

Все большее отставание в производительности труда и по другим важным показателям развития сельского хозяйства требовало перехода от жестко централизованной системы управления к регулированию деятельности предприятий экономическими рычагами. В связи с этим в 1992 году началась в стране очередная аграрная реформа. Первым её актом послужила либерализация цен (без должной подготовки законодательной базы, проведения организационных и иных мероприятий). Особенность этапа — резкий переход от централизованной системы управления экономикой почти к полному самоустранению государства от выполнения функций по управлению сельским хозяйством и другими отраслями. В итоге это привело к самому сильному спаду производства за всю историю страны: к 1997 году объемы производства ряда основных видов продукции уменьшились на 30-70 %, в 1.5-2 раза сократилась доля России в мировом производстве зерна, сахарной свеклы, молока, мяса, яиц.

Требование оказать поддержку сельскому хозяйству руководством страны воспринимаются как стремление селян обеспечить себе льготные условия хозяйствования. Между тем опыт США и в других развитых странах говорит о том, что субсидии селу нельзя рассматривать как обыкновенную помощь. В сущности, они являются инструментом регулирования межотраслевых пропорций, соблюдение которых — общепризнанное условие нормального функционирования экономики.

Теоретический и практический интерес представляет увязка методов государственного управления с итогами аграрных реформ (для наглядности часть материала повторяется).

Реформа постсоветского периода (1992 г.) формально предоставила предприятиям полную самостоятельность. В сущности же федеральный центр отказался от выполнения функции регулирования межотраслевых пропорций. Практикуемая им экспортно-импортная политика тормозит развитие собственного производства. В итоге процесс его свертывания продолжается 6 лет. Методы государственного управления носят репрессивно — экономический характер (завуалированная форма административно-репрессивных методов).

1992 |

Б. Н. Ельцин |

Принят Гражданский Кодекс, предусматривающий многообразие форм хозяйствования. Земля и имущество хозяйств переданы крестьянам в собственность. Хозяйствующие субъекты получили полную самостоятельность. Либерализованы цены, что увеличило их диспаритет. Стимулируется экспорт сырья и энергоносителей, импорт продуктов питания. |

Состояние сельской экономики ухудшается. Сокращение объемов производства по основным видам продукции в натуральном исчислении достигло 30-70 %. Крестьяне и коллективные хозяйства разоряются, т. к. нет условий для эффективного хозяйствования (дороговизна ресурсов, острая конкуренция со стороны зарубежных производителей, поборы и .т.д.). |

Начиная с 1992 г., в АПК нашей страны осуществляется реформирование сельскохозяйственных предприятий, совершенствование их внутрихозяйственных отношений, активизация межфермерских коопераций и появление агрофирм.

Аграрное преобразование в стране проходило по следующим направлениям и дало следующие результаты:

1. Реформирование АПК, включая земельную реформу, реорганизацию колхозов, приватизацию предприятий отраслей, поставляющих сельскому хозяйству средства производства и услуги, перерабатывающих и доводящих до потребителей его продукцию.

В результате в стране формируются новые земельные отношения, основу которых составляет частное землевладение.

2. Разгосударствление системы закупок и реализации продукции.

В результате резко сократились закупки сельхоз продукции государственными заготовительными предприятиями, стали появляться новые каналы реализации, в том числе биржи и оптовые рынки.

3. Начинает формироваться адекватная рынку финансово-кредитная система, включающая ценовые дотации и компенсации, денежный кредит, выделяемый на льготных условиях, лизинг на поставку техники и оборудования, добровольное страхование сельскохозяйственной деятельности, предоставляются льготы по налогообложению.

4. Попытка освободить сельскохозяйственные организации от функций по содержанию объектов коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры посредством передачи последних в ведение сельских муниципалитетов, сформировать систему защиты безработных и стимулирование занятости в сельском хозяйстве.

Вообще аграрное производство не в полной мере вписывается в современную рыночную экономику. Это связано, с одной стороны, с уникальностью аграрного труда (его сезонностью), а с другой – наблюдается тенденция отставания сельскохозяйственных цен и доходов аграриев от цен и доходов в экономике страны в целом (причем эта ситуация складывается практически во всех странах с рыночной экономикой). Всё это ведёт к снижению предпринимательской деятельности в этой сфере.

Закон, которого так ждали, - закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения - принят и вступает в силу с 24 января 2003 г.

Новый закон не пересматривает результаты приватизации земель, он полностью сохраняет все права, которые имели собственники земельных участков и земельных долей до принятия закона. Но, во-первых, необходимо было законодательно отрегулировать земельные отношения. Во-вторых, снять неоправданные ограничения на аренду, ипотеку, куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В-третьих, четко разделить полномочия федеральных и региональных органов власти.

Закон распространяется лишь на земли сельскохозяйственного назначения, но не на все.

Действия данного закона не распространяются на земли сельхоз назначения, на которых расположены застройки, дороги, личные подсобные хозяйства, индивидуальные и коллективные садоводства и огородничества, леса, прочие земли. Их оборот регулируется в соответствии с Земельным кодексом РФ. В общей сложности из действий данного закона исключены около 160 млн. га земель сельхоз назначения.

Закон об обороте земель сельхоз назначения и земельный кодекс существенно изменили правила приватизации земель. Теперь бесплатно получить земли сельхоз назначения в собственность нельзя. Земля предоставляется только за плату. Из этого правила нет исключений. Исключения могут быть установлены Федеральным законодательством и законами субъектов РФ. В Земельном кодексе уже установлены два исключения: граждане, имеющие землю в бессрочном пользовании или наследуемом владении, могут один раз приватизировать ее бесплатно.

Федеральное законодательство устанавливает единые для всей страны правила приватизации земель сельхоз назначения. Однако с какого момента можно будет приватизировать конкретный участок земли сельхоз назначения - этот вопрос решается законами субъектов РФ.

Земельным кодексом и законом об обороте предусмотрен следующий порядок приватизации участка земли сельхоз назначения:

• субъект РФ или муниципалитет должны принять решение о приватизации участка и опубликовать условия и порядок приватизации;

• по землям сельхоз назначения порядок приватизации обязательно должен предусматривать проведение торгов, аукционов или конкурсов;

• заинтересованные в приобретении участка лица обязаны предоставить организаторам торгов необходимые документы и участвовать в торгах, аукционе, конкурсе. Иные способы приватизации сельхоз земель полностью исключены? Можно государственную или муниципальную землю взять в аренду, использовать ее эффективно в течение трех лет, а потом подать заявление на выкуп арендуемого участка.

Справка

В Российской Федерации:

земли - 1,7 млрд. га;

земли сельхозназначения - 406 млн. га (24%);

сельхозугодий -221 млн. га.

Вводятся два типа ограничений:

• на минимальный размер земельного участка сельхозназначения;

• на максимальную общую площадь земельных участков сельхозназначения, расположенных на территории одного района и принадлежащих на праве собственности одному лицу или афилированным лицам.

Ограничения на размер земельного участка устанавливают субъекты РФ.

Предельный размер земельных участков не может быть менее 10% площади земель сельхозназначения в районе.

Если у кого-то обнаружатся "излишки" земли, необходимо продать, подарить или иным образом избавиться от лишней земли.

Если покупатели не нашлись, ее обязан купить субъект РФ или, по его поручению, орган местного самоуправления по начальной цене торгов.

Согласно новому закону, каждый собственник земли вправе продать свой земельный участок.

Государственные и муниципальные земли сельхозназначения могут быть проданы только на торгах (конкурсах, аукционах).

По данным Госкомстата Российской Федерации, оживление сельскохозяйственного производства, улучшение финансового состояния сельхоз товаропроизводителей способствовали в последние два года притоку инвестиций в сельское хозяйство Российской Федерации.

Основными источниками финансирования инвестиций в отрасль «Сельское хозяйство» являются собственные средства предприятий и организаций. В 2001 г. на их долю приходилось 74,9%.

Доля иностранных инвестиций организаций сельского хозяйства в общем объеме иностранных инвестиций а 2001 г. составила 0,4% (в 1996 г. – 0,1 %).

Общий объем иностранных инвестиций в сельское хозяйство в 2001г. увеличился по сравнению с 2000 г. на 30,7%, в том числе прямых — на 53%; в животноводство, соответственно, — в 3,5 раза и в 4,2 раза; а растениеводство — на 0,4% и 1,1%.

В 2002г. инвестиции в сельское хозяйство России поступили из 22 стран.

В составе основных фондов крупных и средних организаций отрасли значительную часть к началу 2002 г. составляли здания, сооружения, машины и оборудование. За период с 1996 г. по 2002 г. а видовой структуре основных фондов снизилась доля зданий и сооружений при увеличении доли машин и оборудования, транспортных средств.