- •Предмет и метод экономической теории.

- •Экономические системы. Критерии классификации экономических систем.

- •Современная рыночная экономическая система

- •Типы рыночных структур, модели рынка. Общее рыночное равновесие. Эффективность рынка.

- •Кейнсианская модель совокупного спроса, ее особенности.

- •Классическая теория формирования уровня национального производства.

- •Потребление, сбережения и инвестиции в экономической теории.

- •Государственные расходы, чистые налоги и равновесный ввп. Мультипликаторы. Условия макроэкономического равновесия с учётом государственного сектора.

- •Основные направления, инструменты, проблемы бюджетно-финансовой политики государства.

- •Теория спроса на деньги. Основные направления, инструменты, проблемы денежно-кредитной политики государства.

- •Экономический рост: сущность, факторы, типы экономического роста.

- •Экономические циклы: виды, динамика. Теории экономических циклов.

- •Правила, нормы и институты. Формальные и неформальные институты.

- •Трансакционные издержки: классификация, методы количественной оценки.

- •Теория государства в институциональной экономической теории.

- •Провалы рынка, их причины, экономическая роль государства.

- •Государственное регулирование

- •Общественные блага и их свойства. Причины сбоя рынка в случае общественных благ. Производство общественных благ.

- •Бюджетный федерализм и регулирование бюджетов.

- •Государственные расходы, их основные направления на разных уровнях бюджетной системы.

- •Современные направления бюджетно-налоговых реформ в России.

- •Экономическая теория марксизма. Теория стоимости, теория общественного воспроизводства.

- •Марксистская теория общественного воспроизводства

- •Неоклассическая экономическая теория: представители, характеристика, предмет исследования.

- •Кейнсианство, неокейнсианство, посткейнсианство: характеристика этих направлений, основные представители.

- •Монетаризм: основные положения экономической теории, представители.

- •Исторические предпосылки формирования науки «логистика».

- •Понятие и цели логистики. Основные виды логистики.

- •Что такое транспортная логистика?

- •Что такое логистика запасов?

- •Что такое логистика снабжения?

- •Что такое информационная логистика?

- •Что такое коммерческая логистика?

- •Что такое маркетинговая логистика?

- •Что такое производственная логистика?

- •Что такое распределительная логистика?

- •Что такое сбытовая логистика?

- •Что такое логистика складирования?

- •Что такое закупочная логистика?

- •Транспортная логистика.

- •Сбытовая (распределительная) логистика.

- •Денежные агрегаты. Типы денежной эмиссии. Содержание денежного оборота.

- •Законы денежного обращения. Денежный механизм инфляции, формы ее проявления и методы стабилизации денежного обращения.

- •Методы стабилизации денежного обращения (нужно сокращать)

- •Понятие финансового рынка. Структура финансового рынка.

- •Рынок ценных бумаг. Долевые и долговые ценные бумаги. Производные ценные бумаги. Доходность ценных бумаг.

- •Доходность ценных бумаг

- •Сущность кредита и источники кредитных ресурсов. Функции и роль кредита. Формы кредита.

- •Формы банковского кредита. Лизинг: понятие и виды. Факторинг: понятие и виды. Особенности предоставления овердрафта. Формы обеспечения кредита.

- •Функции банков. Структура банковской системы. Центральные банки и их операции.

- •Функции банков

- •Коммерческие банки и их функции. Активные и пассивные операции коммерческих банков. Методы управления активами банка.

- •Анализ кредитоспособности заемщиков. Банковские услуги. Банковские риски. Банковский маркетинг.

- •Методы регулирования цбр деятельности коммерческих банков.

- •Финансы как стоимостная категория. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. Сущность и функции государственных финансов.

- •Тема 1. Финансы как стоимостная категория 11

- •Тема 1. Финансы как стоимостная категория 23

- •Основы организации финансов государственных предприятий. Особенности финансов организаций разных отраслей.

- •1)Особенности формирования финансов с/х сектора:

- •2) Финансы строительства

- •3) Транспортные организации:

- •4) Торговля

- •Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм. Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии.

- •Распределение и использование прибыли. Взаимоотношения предприятий с бюджетом и внебюджетными фондами.

- •Основные финансовые документы предприятия. Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности. Финансовые аспекты банкротства предприятий.

- •Инвестиционная политика организаций. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Сравнение проектов.

- •Критерии формирования рациональной организационной структуры. Классификация организационных структур.

- •Источники формирования и направления использования финансов предприятия. Показатели финансового состояния предприятия.

- •4.1. Собственный капитал.

- •Основные средства предприятия, сущность и классификация. Эффективность использования основных средств. Показатели и методика их расчета.

- •[Эффективность использования основных средств

- •Оборотные фонды и средства обращения: составные части, роль и место в обслуживании производства и реализации продукции.

- •Состав и классификация затрат по экономическим элементам, статьям калькуляции.

- •2. Структура затрат по экономическим элементам

- •Рентабельность и методы ее определения. Показатели финансовой устойчивости предприятия.

- •Глобализация: основные направления и факторы, стимулирующие глобализацию, результаты и перспективы.

- •Количественные показатели, характеризующие экономическую мощь и место страны в мировой экономике, ее открытость и уровень социально-экономического развития.

- •Международная конкурентоспособность национальной экономики и факторы, определяющие ее индекс глобальной конкурентоспособности (игк).

- •Международные экономические отношения (мэо): понятие и сущность. Участники и формы современных международных экономических отношений.

- •Критерии, показатели, факторы открытости национальных экономик.

- •Сущность международной торговли и состав мирового товарооборота. Динамика и объем международной торговли. Изменение товарной структуры и направления мирового экспорта и импорта.

- •Внешнеторговая политика. Типы и цели государственной внешнеторговой политики. Внешняя торговля России: динамика, объем, географическая и товарная структура.

- •Всемирная торговая организация (вто): принципы, цели, деятельность. Сложности и противоречивые последствия вступления России в вто.

- •Особенности международной торговли услугами. Виды услуг и их удельный вес в международном обмене.

- •Международная экономическая интеграция: сущность, причины интенсификации на современном этапе. Формы интеграционных объединений.

- •Европейский союз: предпосылки, цели, этапы интеграции.

- •Сущность тнк и их роль в мировой экономике и международных экономических отношениях.

- •Эволюция международной валютной системы. Валютный курс и его виды. Факторы, влияющие на валютный курс.

- •Валютный союз ес – этапы формирования, условия вступления и членство. Зона евро и перспективы ее расширения.

- •Международные лицензионные соглашения. Виды используемых лицензий. Вознаграждение лицензиара.

- •Понятие тендерных торгов и их значение. Виды торгов, порядок и цели их проведения.

- •Коммерческие условия договора предоставления права на продажу. Особенности соглашений об исключительном праве на сбыт.

- •Цели изучения внешних рынков при разработке экспортной и импортной стратегий фирмы.

- •Проблемы развития электроэнергетики России на современном этапе. Место российской электроэнергетики в мировой экономике.

- •Структура апк, основные тенденции ее изменения. Основные этапы и последствия аграрных реформ в России.

- •Справка

- •Понятие отраслевого рынка. Виды рынков. Определение границ рынка. Емкость отраслевого рынка.

- •Результативность функционирования отраслевого рынка. Дифференциация продукта на отраслевых рынках.

- •Товарный рынок. Классификация товарных рынков. Конъюнктура рынка. Сегментирование рынка.

- •Ценовая политика отраслевого рынка: методы, неравномерное, сезонное ценообразование, система скидок. Практика ценовой дискриминации на отраслевых рынках.

- •Национальная экономика как хозяйственная система страны. Совокупный экономический потенциал национальной хозяйственной системы. Основные понятия и показатели.

- •Основные макроэкономические пропорции. Их назначение и использование. Значение национального счетоводства в национальной экономической системе.

- •Рыночные структуры в национальной экономике, специфика их формирования и функционирования.

- •Свойства олигополии

- •Объективная необходимость государственного регулирования национальной экономики. Антимонопольное регулирование: регулирование естественных, ресурсных, первоначальных монополий.

- •Эффективность

- •Справедливость

- •Стабильность

- •Прикладные аспекты межотраслевой модели. Значение метода «затраты - выпуск» для расчета прогнозов экономического развития.

- •Макроэкономический, межотраслевой, региональный и местный уровни формирования и функционирования национальной экономики.

- •Сложившаяся структура российской экономики и основные направления государственной структурной политики.

- •Методы обоснования темпов роста национальной экономики. Показатели и критерии экономического роста национальной экономики.

- •Инвестиционная составляющая экономического роста. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность на макро- и микроуровне, их характеристика.

- •Понятие и классификация иностранных инвестиций. Перспективные направления инвестирования на территории России иностранными инвесторами.

- •Сферы государственного вмешательства в рыночную экономику. Основные методы государственного регулирования национальной экономики в условиях рынка.

Критерии формирования рациональной организационной структуры. Классификация организационных структур.

Под организационной структурой понимается упорядоченная совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого целого.

Структура управления обеспечивает выполнение общих и конкретных функций управления, сохраняет целесообразные вертикальные и горизонтальные связи и разделение элементов управления.

Вертикальное разделение определяется числом уровней управления, а также их подчиненностью и директивными отношениями. Горизонтальное разделение осуществляется по отраслевым признакам. Оно может быть ориентировано на:- подпроцессы промышленного производства;- изготавливаемые изделия;- пространственные производственные условия.

Организационная структура регулирует:- разделение задач по отделениям и подразделениям;- их компетентность в решении определенных проблем;- общее взаимодействие этих элементов.

Основные законы рациональной организации:- упорядочение задач в соответствии с важнейшими точками процесса;- приведение управленческих задач в соответствии с принципами компетентности и ответственности (согласование компетентности и ответственности, согласование «поля решения» и доступной информации, способность компетентных функциональных единиц принять к решению новые задачи);- обязательное распределение ответственности (не за сферу, а за «процесс»);- короткие пути управления;- баланс стабильности и гибкости;- способность к целеориентированной самоорганизации и активности;- желательность стабильности циклически повторяемых действий.

На организационную структуру влияют следующие факторы:- размеры предприятия;- применяемая технология;- окружающая среда.

Можно выделить несколько требований к построению рациональной организационной структуры:

1. Организационная структура управления должна, прежде всего, отражать цели и задачи организации, а, следовательно, быть подчиненной производству и его потребностям.

2. Следует предусматривать оптимальное разделение труда между органами управления и отдельными работниками, обеспечивающее творческий характер работы и нормальную нагрузку, а также надлежащую специализацию.

3. Формирование структуры управления надлежит связывать с определением полномочий и ответственности каждого работника и органа управления, с установлением системы вертикальных и горизонтальных связей между ними.

4. Между функциями и обязанностями, с одной стороны, и полномочиями и ответственностью с другой, необходимо поддерживать соответствие, нарушение которого приводит к дисфункции системы управления в целом.

Важность формирования эффективной организационной структуры объясняется тем, работу сложно планировать, а ее результаты трудно измерять. Ошибки в построении организационной структуры не только усложняют управление инновационным потенциалом организации, но и приводят к снижению производительности труда и к большим экономическим потерям. Поэтому существуют принципы, согласно которым строится структура организации:

1.Принцип обоснованности

Этот принцип подразумевает обязательность применения научных методов и подходов, учета реальных условий функционирования организации, анализа недостатков действующей организационной структуры.

2. Принцип оптимальности и сбалансированности

Это способность организационной структуры производить отбор нужных решений, увязывать цели с пропорционально сформированными ресурсами организации.

3. Принцип гибкости и динамичности

Имеется ввиду необходимость учета влияния фактора времени, анализа проявляющихся и прогнозируемых в будущем причин, которые могут привести к

изменению внешних и внутренних условий работы организации. Это наделяет организационную структуру способностью к своевременной перестройке и совершенствованию.

4. Принцип эффективности

Подразумевает необходимость формирования организационной структуры,

способствующей наилучшему достижению цели организации.

5. Принцип плановости и перспективности построения

На основе изучения прогнозов развития организации, изменения его структуры, технологии

планировать изменения в организационной структуре с целью эффективной реализации проектов и поддержки приоритетных направлений

деятельности организации.

6. Принцип компетентности

Наличие в подразделениях организационной структуры специалистов достаточной квалификации, обладающих информированностью, заинтересованностью, правомочностью и ответственностью за принимаемые решения. Так же важную роль играет и компетентность и профессионализм руководителя организации.

Применяемые в настоящее время организационные структуры организаций не в полной мере соответствуют указанным принципам. Это определяет необходимость их совершенствования.

Основополагающими факторами, под воздействием которых должна формироваться организационная структура управления организации, являются:

- особенность целей, которые преследует организация;

- масштаб производства, объем продаж, сложность работы;

- производственная структура организации;

- имеющиеся научно-информационные, материально-технические, кадровые, финансовые ресурсы;

- степень самостоятельности организации;

Работа по формированию и совершенствованию организационной структуры организации должна основываться на взаимосвязи качественного и количественного подходов.

Качественный подход содержит аргументацию, не облеченную

в математическую форму, а представляющую собой совокупность логических оценок.

Количественный подход предполагает формализацию процедуры принятия решения на основе использования математических моделей и оценочных показателей.

Существует несколько видов организационной структуры:

Линейная структура

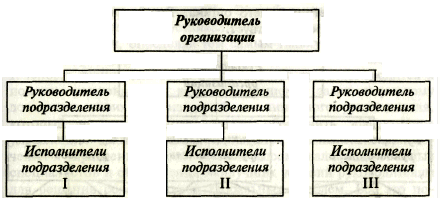

При линейной структуре управления руководители подразделений низших ступеней непосредствен но подчиняются одному руководителю более высокого уровня управления и связаны с вышестоящей системой только через него (рис.1). При такой организации управления, когда один руководитель отвечает за весь объем деятельности и передача управленческих решений каждому из подразделений одного уровня происходит только от одного начальника, в наибольшей степе ни осуществляется принцип единоначалия. Руководитель, таким образом, несет полную ответственность за результаты деятельности подчиненных ему подразделений. Доминирующим принципом построения линейной структуры служит вертикальная иерархия, обеспечивающая простоту и четкость подчинения.

Вместе с тем здесь есть и определенные трудности. Каждый руководитель при линейной структуре обязан быть высококвалифицированным специалистом, обладающим разносторонними знаниями, необходимыми для выполнения комплекса работ высокой технической оснащенности эта задача становится все труднее: увеличиваются число уровней управленческой иерархии, количество подчиненных подразделений, а вместе с этим и их различная функциональная направленность. При таких условиях линейная структура в чистом виде применяться не может, так как она приспособлена лишь к решению оперативных текущих задач. Отсутствие гибкости и адаптивности не позволяет ей решать комплексные задачи, обусловленные постоянно меняющимися целями функционирования. Это делает необходимым введение специальных органов для выполнения той или иной функции на всех уровнях управленческой иерархии, т. е. функциональной структуры управления. Преимущества линейной структуры объясняются простотой применения. Все обязанности и полномочия здесь четко распределены, и поэтому создаются условия для оперативного процесса принятия решений, для поддержания необходимой дисциплины в коллективе. В числе недостатков линейного построения организации обычно отмечается жесткость, негибкость, неприспособленность к дальнейшему росту и развитию предприятия. Линейная структура ориентирована на большой объем информации, передаваемой от одного уровня управления к другому, ограничение инициативы у работников низших уровней управления. Она предъявляет высокие требования к квалификации руководителей и их компетенции по всем вопросам производства и управления подчиненными.

Рис. 1 Линейная структура управления

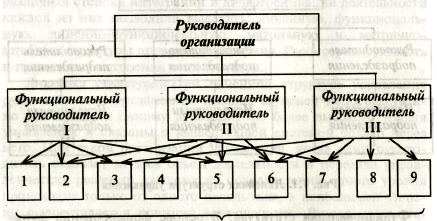

2. Функциональная структура В основе формирования функциональной структуры управления лежит принцип полноправного распорядительства: каждый руководитель имеет право давать указания по вопросам, входящим в его компетенцию (рис. 2). Это создает условия для формирования аппаратов специалистов, которые в силу своей компетенции отвечают только за определенный участок работы. Такая децентрализация работ между подразделениями позволяет ликвидировать дублирование в решении задач управления отдельными службами и создает возможность для специализации подразделений по выполнению работ, единых по содержанию и технологии, что значительно повышает эффективность функционирования аппарата управления, вместе с тем функциональная имеет ряд недостатков:

• принцип полноправного распорядительства в определен ной степени нарушает принцип единоначалия. Каждый исполнитель получает указания, одновременно идущие по нескольким каналам связи от разных руководителей. Таким образом, функциональная специализация работ разрывает управленческий процесс, единый по своей природе;

• построенная по функциональному принципу структура управления способствует развитию психологической обособленности отдельных руководителей, считающих задачи своих подразделений задачами первостепенной важности. Отсюда — ослабление горизонтальных связей и необходимость контролирующего и интегрирующего органа. Такой орган в функциональной структуре отсутствует.

Исполнители в производственных подразделениях

Рис. 2 Функциональная структура управления

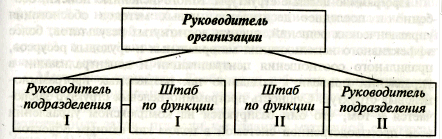

3. Линейно-функциональная структура

Наиболее универсальной формой организации управления долгое время считалась линейно-функциональная структура, основанная на сочетании преимуществ линейной и функциональной форм (рис. 3). Данный под ход обеспечил качественно новое разделение труда в управлении, при котором линейные руководители сохранили за собой право отдавать распоряжения и принимать решения при участии и помощи функциональных служб. Структура управления линейно-функционального типа сохраняет принцип единоначалия. Это объясняется тем, что линейный руководитель устанавливает очередность в решении комплекса задач, определяя тем самым главную задачу на дан ном этапе, а также время и конкретных исполнителей. Деятельность функциональных руководителей при этом сводится к поискам рациональных вариантов решения задач, к умелому доведению своих рекомендаций до линейного руководителя, который на этой основе сможет обеспечить эффективное управление. Таким образом, появляется возможность привлечения к управлению производством высококвалифицированных специалистов и обеспечения наилучших условий руководителям для решения более важных, глобальных проблем. Все это позволило аппарату управления линейно-функционального типа оставаться до настоящего времени основной организационной формой управления. Недостатки линейно-функциональной структуры управления на практике усугубляются за счет таких условий хозяйствования, при которых: допускается несоответствие между ответственностью и полномочиями у руководителей разных уровней и подразделений; превышаются нормы управляемости, особенно у директоров и их заместителей; формируются нерациональные информационные потоки; чрезмерно централизуется оперативное управление производством; не учитывается специфика работы различных подразделений; отсутствуют необходимые при этом типе структуры нормативные и регламентирующие документы.

Рис. 3 Линейно-функциональная структура управления

4. Программно-целевая структура

Многочисленные поиски, особенно в последнее десятилетие, новых методов обоснования управленческих решений, оценки достигнутых результатов, более эффективного использования материальных и трудовых ресурсов, правильного соотношения централизации и децентрализации в управлении привели к созданию так называемых программно-целевых структур. Сущность программно-целевых структур заключается в том, что они базируются на комплексном управлении всей производственной системой в целом как единым объектом, ориентированным на отдельную цель.

Одной из разновидностей программно-целевых структур, является структура, построенная по проектному принципу. При этом выделяются коллективы работников, каждый из которых занимается решением определенного вида проблем (проектов), возникающих перед предприятием и имеющих различную целевую направленность. Проектное управление обеспечивает определенную гибкость, позволяя сконцентрировать деятельность отдельных руководителей проектов на решении конкретных задач. При такой организации управления сохраняется принцип централизованного руководства, так как руководитель программы, наделенный всеми правами распорядительства, подчиняется в то же время руководителю предприятия. Однако такая структура приемлема на предприятиях с узкой номенклатурой сложной продукции, например, в автомобильной промышленности, кораблестроении и т. д. В отраслях производства устойчивого широкого ассортимента выпускаемой продукции она не применима, так как создаются значительные трудности в распределении ресурсов между проектными группами.

Для тех организаций, где производство продукции осуществляется в широком диапазоне выпускаемой номенклатуры, может быть рекомендована новая форма — «внедрение нововведений». Сущность ее заключается в том, что планирование и введение различных новшеств в технологию разработки принципиально новых видов изделий, а также их реализация полностью возлагаются на группу нововведений. Такая организация работы позволяет руководителям функциональных подразделений сосредоточить внимание на выполнении обязательных текущих дел, менее сложных, но имеющих, однако, большой удельный вес в годовой производственной программе. Это обеспечивает определенную гибкость и оперативность в управлении. Тем не менее, не исключена возможность дублирования функций в нескольких группах. Внедрение нововведений требует также четкой системы связей между группами и внешней средой, в противном случае работа организации не достигнет научного уровня эффективности.

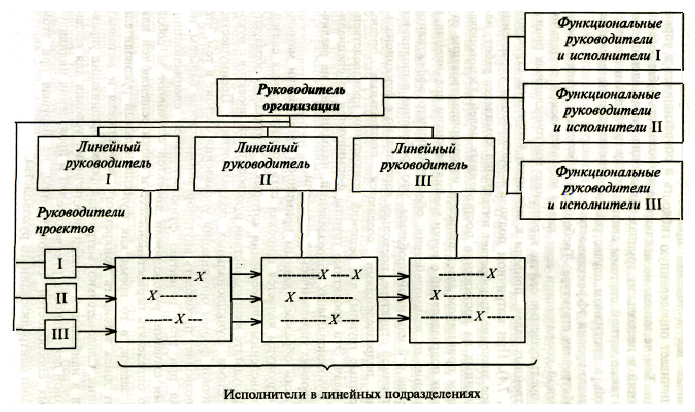

5. Матричная структура Требования гибкости и адаптивности, разумной координации всех видов управленческой деятельности, предъявляемые сейчас к решению многочисленных производственных задач, привели к созданию матричной структуры (рис.4). При матричном подходе к организации управления важное значение приобретает интеграция комплекса работ, направленных на достижение поставленных целей.

Основополагающим принципом здесь является не совершенствование от дельных подразделений с точки зрения иерархии подчинения, а улучшение их взаимодействия, обеспечивающего эффективное решение той или иной проблемы. Это требование выполняется в матричной структуре, поскольку параллельно с функциональными подразделениями создаются специальные органы (проектные группы) для решения конкретных производственных задач. Эти проектные группы формируются из специалистов функциональных подразделений, находящихся на различных уровнях управленческой иерархии.

Таким образом, главным принципом организации матричной структуры является широкая сеть горизонтальных связей, многочисленные пересечения которых с вертикалью образуются в результате взаимодействия руководителей проектов с руководителями функциональных подразделений.

Преимущество матричной формы организации управления состоит в том, что она позволяет преодолеть внутриорганизационные барьеры, не мешая при этом развитию функциональной специализации. Иными словами, руководители проектов сохраняют за собой право определять первостепенность и сроки решения той или иной задачи, в то время как функциональный руководитель может лишь выбирать конкретного исполнителя и методику решения. Следовательно, матричная форма организации управления в наибольшей степени обеспечивает условия для согласованной деятельности руководителей и проявления индивидуальных способностей членов группы, не нарушая при этом принцип централизованного руководства.

По сравнению с проектным методом эта форма более прогрессивна. Однако преимущества матричной структуры могут быть с успехом использованы лишь при обстоятельном изучении особенностей ее механизма функционирования. Как и при внедрении любой организационной формы, здесь неизбежны трудности, связанные с перспективным использованием специалистов в данной организации, частичным дублированием функций, нарушением традиционной системы взаимосвязей между подразделениями. Поэтому переход к матричной структуре управления рекомендуется в том случае, когда в рамках существующих структур невозможно решать поставленные задачи.

Рис.4 Матричная структура управления

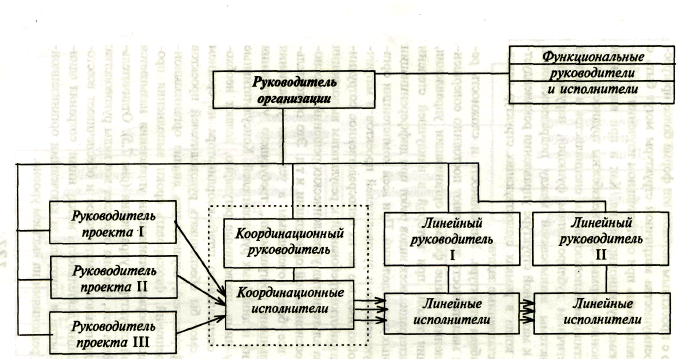

6. Матрично-штабная структура

Уникальность и сложность решаемых задач, их масштабность заставляют постоянно совершенствовать перечисленные выше формы организации управления, добиваясь создания такой, при которой в наилучшей степени обеспечивается интеграция всех видов работ при дифференциации специализированных подразделений. При всей компетенции органов линейного руководства и руководителей проектов в матричной структуре необходимо все же их непосредственное сотрудничество с целью разработки требований к результатам выполнения программ, анализа альтернатив управленческих решений на основе высокой профессиональной ориентации и т.д. Это обстоятельство становится все более очевидным в условиях управления многофункциональными программами, требующего увеличения числа тематических и линейных руководителей., Консультативные совещания между ними, проводимые регулярно, делают необходимым создание специального штаба-координатора на среднем уровне, который смог бы обеспечивать руководителей проектов необходимой информацией, осуществлять анализ организационно-технических решений, фиксировать сроки выполнения про граммы и т.д. Такая форма организации управления называется матрично-штабной структурой управления (рис.5).

Отличительная особенность ее в том, что она отражает все виды руководства: линейное, функциональное, тематическое и обеспечивает всестороннюю координацию деятельности между ними, сохраняя единство распорядительства и контроля за ключевыми организационно-техническими решениями на высшем уровне.

Рис.5 Матрично-штабная структура