- •Предмет и метод экономической теории.

- •Экономические системы. Критерии классификации экономических систем.

- •Современная рыночная экономическая система

- •Типы рыночных структур, модели рынка. Общее рыночное равновесие. Эффективность рынка.

- •Кейнсианская модель совокупного спроса, ее особенности.

- •Классическая теория формирования уровня национального производства.

- •Потребление, сбережения и инвестиции в экономической теории.

- •Государственные расходы, чистые налоги и равновесный ввп. Мультипликаторы. Условия макроэкономического равновесия с учётом государственного сектора.

- •Основные направления, инструменты, проблемы бюджетно-финансовой политики государства.

- •Теория спроса на деньги. Основные направления, инструменты, проблемы денежно-кредитной политики государства.

- •Экономический рост: сущность, факторы, типы экономического роста.

- •Экономические циклы: виды, динамика. Теории экономических циклов.

- •Правила, нормы и институты. Формальные и неформальные институты.

- •Трансакционные издержки: классификация, методы количественной оценки.

- •Теория государства в институциональной экономической теории.

- •Провалы рынка, их причины, экономическая роль государства.

- •Государственное регулирование

- •Общественные блага и их свойства. Причины сбоя рынка в случае общественных благ. Производство общественных благ.

- •Бюджетный федерализм и регулирование бюджетов.

- •Государственные расходы, их основные направления на разных уровнях бюджетной системы.

- •Современные направления бюджетно-налоговых реформ в России.

- •Экономическая теория марксизма. Теория стоимости, теория общественного воспроизводства.

- •Марксистская теория общественного воспроизводства

- •Неоклассическая экономическая теория: представители, характеристика, предмет исследования.

- •Кейнсианство, неокейнсианство, посткейнсианство: характеристика этих направлений, основные представители.

- •Монетаризм: основные положения экономической теории, представители.

- •Исторические предпосылки формирования науки «логистика».

- •Понятие и цели логистики. Основные виды логистики.

- •Что такое транспортная логистика?

- •Что такое логистика запасов?

- •Что такое логистика снабжения?

- •Что такое информационная логистика?

- •Что такое коммерческая логистика?

- •Что такое маркетинговая логистика?

- •Что такое производственная логистика?

- •Что такое распределительная логистика?

- •Что такое сбытовая логистика?

- •Что такое логистика складирования?

- •Что такое закупочная логистика?

- •Транспортная логистика.

- •Сбытовая (распределительная) логистика.

- •Денежные агрегаты. Типы денежной эмиссии. Содержание денежного оборота.

- •Законы денежного обращения. Денежный механизм инфляции, формы ее проявления и методы стабилизации денежного обращения.

- •Методы стабилизации денежного обращения (нужно сокращать)

- •Понятие финансового рынка. Структура финансового рынка.

- •Рынок ценных бумаг. Долевые и долговые ценные бумаги. Производные ценные бумаги. Доходность ценных бумаг.

- •Доходность ценных бумаг

- •Сущность кредита и источники кредитных ресурсов. Функции и роль кредита. Формы кредита.

- •Формы банковского кредита. Лизинг: понятие и виды. Факторинг: понятие и виды. Особенности предоставления овердрафта. Формы обеспечения кредита.

- •Функции банков. Структура банковской системы. Центральные банки и их операции.

- •Функции банков

- •Коммерческие банки и их функции. Активные и пассивные операции коммерческих банков. Методы управления активами банка.

- •Анализ кредитоспособности заемщиков. Банковские услуги. Банковские риски. Банковский маркетинг.

- •Методы регулирования цбр деятельности коммерческих банков.

- •Финансы как стоимостная категория. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. Сущность и функции государственных финансов.

- •Тема 1. Финансы как стоимостная категория 11

- •Тема 1. Финансы как стоимостная категория 23

- •Основы организации финансов государственных предприятий. Особенности финансов организаций разных отраслей.

- •1)Особенности формирования финансов с/х сектора:

- •2) Финансы строительства

- •3) Транспортные организации:

- •4) Торговля

- •Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм. Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии.

- •Распределение и использование прибыли. Взаимоотношения предприятий с бюджетом и внебюджетными фондами.

- •Основные финансовые документы предприятия. Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности. Финансовые аспекты банкротства предприятий.

- •Инвестиционная политика организаций. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Сравнение проектов.

- •Критерии формирования рациональной организационной структуры. Классификация организационных структур.

- •Источники формирования и направления использования финансов предприятия. Показатели финансового состояния предприятия.

- •4.1. Собственный капитал.

- •Основные средства предприятия, сущность и классификация. Эффективность использования основных средств. Показатели и методика их расчета.

- •[Эффективность использования основных средств

- •Оборотные фонды и средства обращения: составные части, роль и место в обслуживании производства и реализации продукции.

- •Состав и классификация затрат по экономическим элементам, статьям калькуляции.

- •2. Структура затрат по экономическим элементам

- •Рентабельность и методы ее определения. Показатели финансовой устойчивости предприятия.

- •Глобализация: основные направления и факторы, стимулирующие глобализацию, результаты и перспективы.

- •Количественные показатели, характеризующие экономическую мощь и место страны в мировой экономике, ее открытость и уровень социально-экономического развития.

- •Международная конкурентоспособность национальной экономики и факторы, определяющие ее индекс глобальной конкурентоспособности (игк).

- •Международные экономические отношения (мэо): понятие и сущность. Участники и формы современных международных экономических отношений.

- •Критерии, показатели, факторы открытости национальных экономик.

- •Сущность международной торговли и состав мирового товарооборота. Динамика и объем международной торговли. Изменение товарной структуры и направления мирового экспорта и импорта.

- •Внешнеторговая политика. Типы и цели государственной внешнеторговой политики. Внешняя торговля России: динамика, объем, географическая и товарная структура.

- •Всемирная торговая организация (вто): принципы, цели, деятельность. Сложности и противоречивые последствия вступления России в вто.

- •Особенности международной торговли услугами. Виды услуг и их удельный вес в международном обмене.

- •Международная экономическая интеграция: сущность, причины интенсификации на современном этапе. Формы интеграционных объединений.

- •Европейский союз: предпосылки, цели, этапы интеграции.

- •Сущность тнк и их роль в мировой экономике и международных экономических отношениях.

- •Эволюция международной валютной системы. Валютный курс и его виды. Факторы, влияющие на валютный курс.

- •Валютный союз ес – этапы формирования, условия вступления и членство. Зона евро и перспективы ее расширения.

- •Международные лицензионные соглашения. Виды используемых лицензий. Вознаграждение лицензиара.

- •Понятие тендерных торгов и их значение. Виды торгов, порядок и цели их проведения.

- •Коммерческие условия договора предоставления права на продажу. Особенности соглашений об исключительном праве на сбыт.

- •Цели изучения внешних рынков при разработке экспортной и импортной стратегий фирмы.

- •Проблемы развития электроэнергетики России на современном этапе. Место российской электроэнергетики в мировой экономике.

- •Структура апк, основные тенденции ее изменения. Основные этапы и последствия аграрных реформ в России.

- •Справка

- •Понятие отраслевого рынка. Виды рынков. Определение границ рынка. Емкость отраслевого рынка.

- •Результативность функционирования отраслевого рынка. Дифференциация продукта на отраслевых рынках.

- •Товарный рынок. Классификация товарных рынков. Конъюнктура рынка. Сегментирование рынка.

- •Ценовая политика отраслевого рынка: методы, неравномерное, сезонное ценообразование, система скидок. Практика ценовой дискриминации на отраслевых рынках.

- •Национальная экономика как хозяйственная система страны. Совокупный экономический потенциал национальной хозяйственной системы. Основные понятия и показатели.

- •Основные макроэкономические пропорции. Их назначение и использование. Значение национального счетоводства в национальной экономической системе.

- •Рыночные структуры в национальной экономике, специфика их формирования и функционирования.

- •Свойства олигополии

- •Объективная необходимость государственного регулирования национальной экономики. Антимонопольное регулирование: регулирование естественных, ресурсных, первоначальных монополий.

- •Эффективность

- •Справедливость

- •Стабильность

- •Прикладные аспекты межотраслевой модели. Значение метода «затраты - выпуск» для расчета прогнозов экономического развития.

- •Макроэкономический, межотраслевой, региональный и местный уровни формирования и функционирования национальной экономики.

- •Сложившаяся структура российской экономики и основные направления государственной структурной политики.

- •Методы обоснования темпов роста национальной экономики. Показатели и критерии экономического роста национальной экономики.

- •Инвестиционная составляющая экономического роста. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность на макро- и микроуровне, их характеристика.

- •Понятие и классификация иностранных инвестиций. Перспективные направления инвестирования на территории России иностранными инвесторами.

- •Сферы государственного вмешательства в рыночную экономику. Основные методы государственного регулирования национальной экономики в условиях рынка.

Инвестиционная политика организаций. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Сравнение проектов.

Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской или иной деятельности в целях получения прибыли и достижения иного полезного эффекта. Соответственно, инвестиционной деятельностью признается вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и достижения иного полезного эффекта.

Инвестиционная политика является составным звеном экономической политики вообще, системой целенаправленных и обоснованных мер, определяющих объем, структуру и направления инвестиций, главным образом – капитальных вложений, рост основных фондов и их обновление на основе важнейших достижений науки и техники. Эта политика разрабатывается и проводится как на макро- и мезо-, так и на микроуровне.

При разработке инвестиционной политики организации целесообразно предусмотреть:

соответствие мероприятий, которые предполагается осуществить в рамках этой политики, законодательным и иным нормативным и правовым актам по вопросам регулирования инвестиционной деятельности в РФ;

достижение экономического, научно-технического, экологического и социального эффекта рассматриваемых инвестиций;

получение организацией прибыли на инвестируемый капитал;

эффективное распоряжение средствами на осуществление бесприбыльных инвестиционных проектов;

использование организацией государственной поддержки в целях повышения эффективности инвестиций;

привлечение субсидий и льготных кредитов международных и иностранных организаций и банков.

Продолжительность периода, на который обосновывается инвестиционная политика организации, целесообразно определить равным сроку реализации реформы организации.

При определении инвестиционной политики учитываются:

состояние рынка продукции, производимой организацией, объем ее реализации, качество и цена этой продукции;

финансово-экономическое положение организации;

технический уровень производства организации, наличие незавершенного строительства и неустановленного оборудования;

сочетание собственных и заемных ресурсов организации;

возможность получения организацией оборудования по лизингу;

финансовые условия инвестирования на рынке капиталов;

льготы, получаемые инвестором от государства;

коммерческая и бюджетная эффективность инвестиционных мероприятий, осуществляемых с участием организации;

условия страхования и получения гарантий от некоммерческих рисков.

Положения разработанной инвестиционной политики рекомендуется учитывать при принятии решений по разработке технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, использованию различных источников финансирования, участию в реализации инвестиционных проектов совместно с другими организациями.

Эффективность ИП - категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный ИП (см. разд. П1.1 Приложения 1), целям и интересам его участников. Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт (ВВП), который затем делится между участвующими в проекте субъектами (фирмами (акционерами и работниками), банками, бюджетами разных уровней и пр.). Поступлениями и затратами этих субъектов определяются различные виды эффективности ИП. Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности: - эффективность проекта в целом; - эффективность участия в проекте. Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Она включает в себя: - общественную (социально - экономическую) эффективность проекта; - коммерческую эффективность проекта. Показатели общественной <*> эффективности учитывают социально - экономические последствия осуществления ИП для общества в целом, в том числе как непосредственные результаты и затраты проекта, так и "внешние": затраты и результаты в смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные внеэкономические эффекты. "Внешние" эффекты рекомендуется учитывать в количественной форме при наличии соответствующих нормативных и методических материалов. В отдельных случаях, когда эти эффекты весьма существенны, при отсутствии указанных документов допускается использование оценок независимых квалифицированных экспертов. Если "внешние" эффекты не допускают количественного учета, следует провести качественную оценку их влияния. Эти положения относятся также к расчетам региональной эффективности.

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые последствия его осуществления для участника, реализующего ИП, в предположении, что он производит все необходимые для реализации проекта затраты и пользуется всеми его результатами. Показатели эффективности проекта в целом характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения. Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки реализуемости ИП и заинтересованности в нем всех его участников. Эффективность участия в проекте включает: - эффективность участия предприятий в проекте (эффективность ИП для предприятий - участников); - эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для акционеров акционерных предприятий - участников ИП); - эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по отношению к предприятиям - участникам ИП, в том числе: - региональную и народнохозяйственную эффективность - для отдельных регионов и народного хозяйства РФ; - отраслевую эффективность - для отдельных отраслей народного хозяйства, финансово - промышленных групп, объединений предприятий и холдинговых структур; - бюджетную эффективность ИП (эффективность участия государства в проекте с точки

Наиболее

важные характеристики инвестиционных

проектов –

это

приведенный чистый доход NPV,

срок окупаемости и внутренняя

доходность проекта. Первые две

характеристики зависят от ставки

процента i,

а

внутренняя доходность от нее не

зависит.

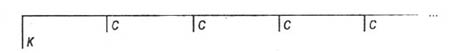

Часто приходится сравнивать

инвестиционные проекты, различающиеся

по затратам, но тождественные по

результатам. Естественно, в такой

ситуации оценивать проекты надо по

затратам, причем наряду с капитальными

затратами К,

осуществляемыми

на начальной стадии проекта, надо

учитывать и текущие издержки С

(на

ремонт, обновление и т.п.), вообще-то

разные по годам, но для упрощения

расчетов предположим их одинаковыми.

Представим поток затрат проекта

графически:

|

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 8

Теории предприятия и их прикладные аспекты. Роль и значение системного подхода при изучении предприятия. Жизненный цикл предприятия.

Теории предприятия (фирмы)- научные гипотезы, объясняющие факторы и особенности возникновения, функционирования и (или) ликвидации фирмы (предприятия).

Предприятие(Фирма)- основная хоз единица современной экономики рыночного типа , зарегистрированная в соответствующей правовой форме.; любая организационно – хозяйственная единица, осущ предпринимательскую деятельность в области промышленности, торговли, строительства, транспорта, преследующая коммерческие цели и пользующаяся правами юрид лица; организация, осуществляющая в целях получения прибыли коммерческую деятельность, наделенное правами юр лица, имеющая собственное наименование и зарегистрированное в установленном законодательством порядке.

Предприятие - отдельная самостоятельно действующая хозяйственная единица, производящая товары или оказывающая услуги.

Предприятие представляет собой хозяйствующий субъект, объединяющий сотрудников для достижения общих целей, несущий социальную ответственность в экономической системе общества и действующий рационально. Рациональность определяется системой целей предприятия. Чтобы объединить определённое количество людей, машин и финансовых средств в единое предприятие, необходимо направить сотрудников предприятия к единым целям. Это задача менеджмента предприятия.

Основные положения теории организации:

Организация – это группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общих целей.

Основные ресурсы, используемые организацией: человеческие ресурсы, капитал, материалы, технология, информация.

Характеристики организации: взаимосвязь с внешней средой, разделение труда (гориз и вертик), необходимость управления.

Существуют различные факторы, в соответствии, с которыми предприятия подразделяются на группы. Наиболее существенны следующие факторы классификации:

используемые ресурсы,

отраслевая принадлежность.

местоположение,

размер предприятия,

форма собственности,

организационно-правовая форма,

В соответствии с особенностями используемых ресурсов предприятия делятся на: использующие в основном трудовые ресурсы (трудоемкие), интенсивно использующие средства производства (фондоемкие), интенсивно использующие материалы (материалоемкие).

Для трудоемких предприятий характерна высокая доля затрат на оплату труда в совокупных издержках производства. Эти предприятия, как правило, имеют высокую степень разделения труда.

Эволюция концепций теории организации:

Тейлоризм. Основана на идеях глубокого разделения труда, рационализации трудовых движений. Основа организац структуры- функциональная.

Классический подход: (1930-1950гг) Организация – иерархическая система линейно-функционального типа, четко регламентированная сверху донизу. Четкое определение функций и задач, специализации каждой должности. Принципы единоначалия и распорядительства.

Школа человеческих отношений (1930-1960гг) Рекомендации по созданию такого орг климата и структуры, которые стимулируют совместные усилия работников для достижения целей организации.

Системный подход (1960-1970гг). Организация – это открытая система, которая приспосабливается к многообразной внешней и внутренней среде, и главные причины того, что происходит внутри организации следует искать вне ее. Применение теории систем облегчило задачу увидеть организацию в единстве составляющих ее частей, которые неразрывно связаны с внешним миром. Эта теория помогает также интегрировать различные направления, подходы и концепции в самой теории организации.

Ситуационный подход (1970-1980 гг) Идея о многообразии, а не однозначности рациональных форм организации производства и управления. Градация орган структур в зависимости от типа ситуации (технологии, нововведения)

Новые тенденции в теории организации. Новый технократизм, социальные, поведенческие аспекты, усиление международного характера управления

Практическое применение теории организации:

В практике устанавливается своеобразный баланс между указанными подходами. На этапах формирования идеи нововведения, его разработки, проектирования, сбыта и предоставления услуг потребителю доминируют «мягкие» поведенческие подходы, при выполнении рутинных операций применяются методы жесткого управления (классич подход).

Значение системного подхода в управленческой деятельности организации

Быстрый рост современных организаций и уровня их сложности, разнообразие выполняемых

операций привели к тому, что рациональное осуществление функций руководства стало

исключительно трудным делом, но в тоже время еще более важным для успешной работы

предприятия. Чтобы справится с неизбежным ростом числа операций и их усложнением, крупная

организация должна основывать свою деятельность на системном подходе. В рамках этого подхода

руководитель может более эффективно интегрировать свои действия по управлению организацией.

Системный подход способствует, как уже говорилось, главным образом выработке правильного

метода мышления о процессе управления. Руководитель должен мыслить в соответствии с

системным подходом. При изучении системного подхода прививается такой образ мышления,

который, с одной стороны, способствует устранению излишней усложненности, а с другой –

помогает руководителю уяснять сущность сложных проблем и принимать решения на основе четкого

представления об окружающей обстановке.

Важно структурировать задачу, очертить границы системы. Но столь же важно учесть, что системы, с

которыми руководителю приходится сталкиваться в процессе своей деятельности, являются частью

более крупных систем, возможно, включающих всю отрасль или несколько, порой много, компаний и

отраслей промышленности, или даже все общество в целом. Эти системы постоянно изменяются: они

создаются, действуют, реорганизуются и, бывает, ликвидируются.

Системный подход в менеджменте - быстро развивающаяся совокупность теоретических

представлений и созданных на их основе методических рекомендаций для решения организационных

8 Лк10_3

проблем. Системный подход не только быстро адаптируется к новым вызовам теории и практики

менеджмента, но и служит эвристикой и методологией, оценивающей теоретический и практический

потенциал новых подходов в менеджменте.

Разнообразие системных методов анализа организационных проблем делает актуальной задачу

разработки методологии анализа путей развития собственно системного подхода в менеджменте и

выделения типов и классов организационных проблем, для которых наиболее эффективно

применимы те или иные конкретные системные подходы.

Сформулируем аспекты актуальности проблемы становления и развития системного подхода в

теории управления следующим образом.

Во-первых, актуальность проблемы определяется необходимостью совершенствования и развития

теории менеджмента. Во-вторых, существует реальная проблема адаптации управленческих теорий к

российской действительности с учетом специфики этой действительности. В-третьих, важная задача

состоит в разработке методов и методик адаптации системных подходов к существующим учебным

курсам подготовки специалистов-управленцев. В-четвертых, необходимо всемерно развивать усилия

по укреплению в культуре в целом системной идеологии, понимания ценности системного анализа

проблем и тенденций развития действительности.

Системный подход изначально носит мультидисциплинарный характер, сфера его применения

поистине безбрежна, поэтому в каждой дисциплине, где применяется системный подход, существуют

частные методологические проблемы, которые требуют не меньших исследовательских усилий для

своего осмысления и анализа, чем и десятилетия назад.

Значение системного подхода для рационализации управленческой деятельности и проектирования

организаций возрастает в связи с необходимостью учитывать в управленческой деятельности новых

реалий, вызовов, с которыми приходится сталкиваться организациям в современных условиях. К

таким реалиям относятся следующие.

1). Увеличение динамизма изменчивости среды существования организаций.

Современные условия рынка, насыщенного товарами и услугами высокого качества, ведут к

усилению конкурентной борьбы, быстрому возникновению новых сегментов рынка товаров и услуг,

сокращению жизненных циклов продуктов. Эти обстоятельства требуют от руководителей

оперативного принятия решений относительно организационных изменений, возникающих как ответ

на текущие и прогнозируемые вызовы внешней конкурентной среды существования организаций.

Как показывает практика, лучшие результаты в организационных изменениях достигаются в тех

случаях, когда изменения запланированы, когда «просчитаны» последствия изменений в одних

частях или функциях организации для других. Такие прогнозы и расчеты наиболее результативны

при рассмотрении организаций как системы, где понятно, каким образом связаны между собой

элементы, и как изменения одних из них влияют на изменения других.

2). Интернационализация бизнеса, размывание национальных, региональных границ, все большее

доминирование на мировых рынках транснациональных корпораций порождает множество проблем,

тесно связанных с традициями, этническими, социально-психологическими, политическими

особенностями населения крупных регионов мира. Такие проблемы носят комплексный, системный

характер, где трудно выявить иерархию важности действующих сил и факторов развития. Решение

этих проблем (или, по крайней мере, смягчение их остроты) возможно на пути использования

системного подхода.

3). Для успешной и эффективной работы организаций в XXI веке

необходимы постоянные и глубокие преобразования организационных структур. Традиционные и

доминирующие в бизнесе, административном и общественном управлении линейно-функциональные

структуры, ориентированные на стабильную внешнюю среду, не могут обеспечить требуемый

динамизм организационных изменений. Им на смену приходят сетевые, матричные, «виртуальные»

структуры. Использование новых возможностей проектирования организационных структур,

структурно-функциональной организации бизнеса и управления с наибольшей полнотой реализуется

при системном проектировании организаций. Для этого современные системные методы в

менеджменте u1087 предоставляют соответствующий методологический арсенал.

9 Лк10_3

4). Успешная работа организаций в современных условиях требует особого внимания к

использованию творческого потенциала человеческих ресурсов организации. Формирование

культуры партисипативности, соучастия членов организации в программировании организационных

целей, путей их достижения, распределения ресурсов. Организации контроля, эффективной

коммуникации — новые темы системной аналитики, разрабатывающей специальные методы решения

подобных чрезвычайно сложных проблем повышения результативности использования творческого

потенциала работающих в организации индивидов.

При системном подходе важное значение приобретает изучение характеристик организации как

системы, т.е. характеристик "входа", "процесса" и характеристик "выхода".

При системном подходе на основе маркетинговых исследований сначала исследуются параметры

"выхода", т.е. товары или услуги, а именно что производить, с какими показателями качества, с

какими затратами, для кого, в какие сроки продавать и по какой цене. Ответы на эти вопросы должны

быть четкими и своевременными. На "выходе" в итоге должна быть конкурентоспособная продукция

либо услуги.

Затем определяют параметры входа, т.е. исследуется потребность в ресурсах (материальных

финансовых, трудовых и информационных), которая определяется после детального изучения

организационно-технического уровня рассматриваемой системы (уровня техники, технологии,

особенности организации производства, труда и управления) и параметров внешней среды

(экономической, геополитической, социальной, экологической и др.).

И, наконец, не менее важное значение приобретает исследование параметров процесса,

преобразующего ресурсы в готовую продукцию. На этом этапе, в зависимости от объекта

исследования, рассматривается производственная технология, либо технология управления, а также

факторы и пути ее совершенствования.

Таким образом, системный подход позволяет нам комплексно оценить любую производственно-

хозяйственную деятельность и деятельность системы управления на уровне конкретных

характеристик. Это поможет анализировать любую ситуацию в пределах отдельно взятой системы,

выявить характер проблем входа, процесса и выхода.

Применение системного подхода позволяет наилучшим образом организовать процесс принятия

решений на всех уровнях в системе управления.

Предприятие, как субъект хозяйствования, в процессе функционирования проходит ряд стадий: создание, рост, зрелость, спад, реорганизация (реструктуризация) или санация, банкротство, ликвидация.

Первая стадия - создание предприятия и его становление. О возникновении субъекта хозяйствования свидетельствует факт его регистрации в соответствующих органах исполнительной власти.

На этой стадии происходит уточнение сферы деятельности предприятия, определение целей и выбор стратегии деятельности, разработка производственной и организационной структуры предприятия, подбор необходимого персонала, закупка оборудования, сырья, организация производства продукции (услуг) и управления предприятием.

На стадии роста и расширения деятельности предприятия происходит позиционирование его продукции на рынке, поиск лучших партнеров, завоевание своей доли на рынке, обеспечение рентабельной работы предприятия.

Стадия зрелости или оптимального функционирования характеризуется успешной высокоэффективной работой предприятия на основе отработанной технологии и организации производства, прогрессивных форм и методов управления предприятием, активной маркетинговой деятельности.

Если предприятие способно к изменениям, гибко реагирует на динамику внешней среды, быстро адаптируется к потребностям рынка, оно может долгие годы успешно функционировать, не боясь падения рентабельности и банкротства.

Если же предприятие своевременно не реагирует на требования различных стадий жизненного цикла, то дело будет неуклонно приближаться к спаду деловой активности и банкротству.

Однако существуют некоторые условия, выполнение которых помогает сохранить нормальное функционирование предприятия и уменьшить риск банкротства:

избегать излишнего оптимизма, когда кажется, что дело идет успешно;

разрабатывать и осуществлять качественные планы по маркетингу с четкими целями;

систематически делать обоснованные прогнозы по наличности;

идти в ногу с потребностями рынка;

своевременно выявлять критические моменты, которые могут представлять собой угрозу для предприятия.

Руководители предприятия должны обращать внимание на любые изменения в функционировании самого предприятия и в окружающей среде, которые могут быть первыми сигналами о надвигающейся беде.

Наименее жесткая альтернатива банкротству - реорганизация предприятия, цель которой - оживить предприятие. В этом случае разрабатывается и осуществляется план выхода из кризисной ситуации, который может включать слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования предприятия, в результате чего создаются новые, ликвидируются существующие юридические лица, меняется организационно-правовая форма предприятия.

Особой формой реорганизации является реструктуризация Предприятия, которая включает систему мероприятий по улучшению управления на предприятиях, повышению эффективности производства и конкурентоспособности продукции, повышению производительности труда, снижению издержек производства, улучшению финансово-экономических результатов деятельности.

Реструктуризация должна способствовать оздоровлению экономики предприятия, восстановлению платежеспособности и ликвидности, финансовой устойчивости.

В том случае, когда результаты деятельности предприятия ведут к банкротству, может быть проведена санация (оздоровление) предприятия.

Санация - это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение банкротства и ликвидацию предприятия. Суть санации состоит в передаче (по решению суда) функций по управлению делами фирмы государственному органу или совету кредиторов из числа уполномоченных специалистов по делам о несостоятельности.

Применение процедуры санации создает реальные возможности для решения следующих задач;

обеспечение выживания предприятия;

заключение мировой сделки между должниками и кредиторами;

достижение лучшей реализации активов предприятия, чем при его ликвидации.

Санация может осуществляться организационными и финансовыми методами. В первом случае проводятся изменения в административном аппарате предприятия, устраняются или сокращаются нерентабельные подразделения. Финансовые меры могут предусматривать выпуск новых акций или облигаций для мобилизации денежного капитала, увеличение банковских кредитов и предоставление бюджетных субсидий, уменьшение дивидендов (процентов) по акциям (облигациям, депозитам), отсрочку их погашения (выплат), перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную.

Если санация не принесла ожидаемых результатов, проводится процедура банкротства. В соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" от 8 января 1998 г. № 6-83 под несостоятельностью (банкротством) понимается неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

Основным признаком несостоятельности (банкротства) является приостановление текущих платежей - предприятие не обеспечивает или заведомо не способно обеспечить выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления сроков их исполнения. По истечении указанного срока кредиторы предприятия-должника получают право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). В суд может обратиться с заявлением и сам должник.

Ликвидация предприятия, т.е. прекращение его деятельности, происходит по причине банкротства по решению собственника имущества, либо по решению суда.

Сравниваем

проекты путем подсчета современной

вели чины Am

потока затрат по m-му

проекту. Довольно естественно считать

этот поток затрат бесконечным и потому

Am=Km+Cm*v+Cm*v2+…=Km+Cm/i,

где v=1/(1+i)дисконтирующий

множитель по ставке сравнения i.

Из сравниваемых проектов лучшим

надо считать тот проект т,

у которого

современная величина потока затрат

Кm+Сm/iнаименьшая,

что эквивалентно тому, что наименьшей

является величина Сm+i*Кm.

Последняя

известна как показатель

приведенных затрат.

В СССР в качестве ставки сравнения

i

использовался

так называемый нормативный коэффициент

эффективности. Для ряда отраслей он

был установлен в диапазоне от 0,1 до

0,5, а средний для народного хозяйства

составлял 0,15, что предполагало

максимально допустимые сроки

окупаемости от 2 до 10, а в среднем около

6 лет.

Сравниваем

проекты путем подсчета современной

вели чины Am

потока затрат по m-му

проекту. Довольно естественно считать

этот поток затрат бесконечным и потому

Am=Km+Cm*v+Cm*v2+…=Km+Cm/i,

где v=1/(1+i)дисконтирующий

множитель по ставке сравнения i.

Из сравниваемых проектов лучшим

надо считать тот проект т,

у которого

современная величина потока затрат

Кm+Сm/iнаименьшая,

что эквивалентно тому, что наименьшей

является величина Сm+i*Кm.

Последняя

известна как показатель

приведенных затрат.

В СССР в качестве ставки сравнения

i

использовался

так называемый нормативный коэффициент

эффективности. Для ряда отраслей он

был установлен в диапазоне от 0,1 до

0,5, а средний для народного хозяйства

составлял 0,15, что предполагало

максимально допустимые сроки

окупаемости от 2 до 10, а в среднем около

6 лет.