- •Предмет и метод экономической теории.

- •Экономические системы. Критерии классификации экономических систем.

- •Современная рыночная экономическая система

- •Типы рыночных структур, модели рынка. Общее рыночное равновесие. Эффективность рынка.

- •Кейнсианская модель совокупного спроса, ее особенности.

- •Классическая теория формирования уровня национального производства.

- •Потребление, сбережения и инвестиции в экономической теории.

- •Государственные расходы, чистые налоги и равновесный ввп. Мультипликаторы. Условия макроэкономического равновесия с учётом государственного сектора.

- •Основные направления, инструменты, проблемы бюджетно-финансовой политики государства.

- •Теория спроса на деньги. Основные направления, инструменты, проблемы денежно-кредитной политики государства.

- •Экономический рост: сущность, факторы, типы экономического роста.

- •Экономические циклы: виды, динамика. Теории экономических циклов.

- •Правила, нормы и институты. Формальные и неформальные институты.

- •Трансакционные издержки: классификация, методы количественной оценки.

- •Теория государства в институциональной экономической теории.

- •Провалы рынка, их причины, экономическая роль государства.

- •Государственное регулирование

- •Общественные блага и их свойства. Причины сбоя рынка в случае общественных благ. Производство общественных благ.

- •Бюджетный федерализм и регулирование бюджетов.

- •Государственные расходы, их основные направления на разных уровнях бюджетной системы.

- •Современные направления бюджетно-налоговых реформ в России.

- •Экономическая теория марксизма. Теория стоимости, теория общественного воспроизводства.

- •Марксистская теория общественного воспроизводства

- •Неоклассическая экономическая теория: представители, характеристика, предмет исследования.

- •Кейнсианство, неокейнсианство, посткейнсианство: характеристика этих направлений, основные представители.

- •Монетаризм: основные положения экономической теории, представители.

- •Исторические предпосылки формирования науки «логистика».

- •Понятие и цели логистики. Основные виды логистики.

- •Что такое транспортная логистика?

- •Что такое логистика запасов?

- •Что такое логистика снабжения?

- •Что такое информационная логистика?

- •Что такое коммерческая логистика?

- •Что такое маркетинговая логистика?

- •Что такое производственная логистика?

- •Что такое распределительная логистика?

- •Что такое сбытовая логистика?

- •Что такое логистика складирования?

- •Что такое закупочная логистика?

- •Транспортная логистика.

- •Сбытовая (распределительная) логистика.

- •Денежные агрегаты. Типы денежной эмиссии. Содержание денежного оборота.

- •Законы денежного обращения. Денежный механизм инфляции, формы ее проявления и методы стабилизации денежного обращения.

- •Методы стабилизации денежного обращения (нужно сокращать)

- •Понятие финансового рынка. Структура финансового рынка.

- •Рынок ценных бумаг. Долевые и долговые ценные бумаги. Производные ценные бумаги. Доходность ценных бумаг.

- •Доходность ценных бумаг

- •Сущность кредита и источники кредитных ресурсов. Функции и роль кредита. Формы кредита.

- •Формы банковского кредита. Лизинг: понятие и виды. Факторинг: понятие и виды. Особенности предоставления овердрафта. Формы обеспечения кредита.

- •Функции банков. Структура банковской системы. Центральные банки и их операции.

- •Функции банков

- •Коммерческие банки и их функции. Активные и пассивные операции коммерческих банков. Методы управления активами банка.

- •Анализ кредитоспособности заемщиков. Банковские услуги. Банковские риски. Банковский маркетинг.

- •Методы регулирования цбр деятельности коммерческих банков.

- •Финансы как стоимостная категория. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. Сущность и функции государственных финансов.

- •Тема 1. Финансы как стоимостная категория 11

- •Тема 1. Финансы как стоимостная категория 23

- •Основы организации финансов государственных предприятий. Особенности финансов организаций разных отраслей.

- •1)Особенности формирования финансов с/х сектора:

- •2) Финансы строительства

- •3) Транспортные организации:

- •4) Торговля

- •Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм. Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии.

- •Распределение и использование прибыли. Взаимоотношения предприятий с бюджетом и внебюджетными фондами.

- •Основные финансовые документы предприятия. Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности. Финансовые аспекты банкротства предприятий.

- •Инвестиционная политика организаций. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Сравнение проектов.

- •Критерии формирования рациональной организационной структуры. Классификация организационных структур.

- •Источники формирования и направления использования финансов предприятия. Показатели финансового состояния предприятия.

- •4.1. Собственный капитал.

- •Основные средства предприятия, сущность и классификация. Эффективность использования основных средств. Показатели и методика их расчета.

- •[Эффективность использования основных средств

- •Оборотные фонды и средства обращения: составные части, роль и место в обслуживании производства и реализации продукции.

- •Состав и классификация затрат по экономическим элементам, статьям калькуляции.

- •2. Структура затрат по экономическим элементам

- •Рентабельность и методы ее определения. Показатели финансовой устойчивости предприятия.

- •Глобализация: основные направления и факторы, стимулирующие глобализацию, результаты и перспективы.

- •Количественные показатели, характеризующие экономическую мощь и место страны в мировой экономике, ее открытость и уровень социально-экономического развития.

- •Международная конкурентоспособность национальной экономики и факторы, определяющие ее индекс глобальной конкурентоспособности (игк).

- •Международные экономические отношения (мэо): понятие и сущность. Участники и формы современных международных экономических отношений.

- •Критерии, показатели, факторы открытости национальных экономик.

- •Сущность международной торговли и состав мирового товарооборота. Динамика и объем международной торговли. Изменение товарной структуры и направления мирового экспорта и импорта.

- •Внешнеторговая политика. Типы и цели государственной внешнеторговой политики. Внешняя торговля России: динамика, объем, географическая и товарная структура.

- •Всемирная торговая организация (вто): принципы, цели, деятельность. Сложности и противоречивые последствия вступления России в вто.

- •Особенности международной торговли услугами. Виды услуг и их удельный вес в международном обмене.

- •Международная экономическая интеграция: сущность, причины интенсификации на современном этапе. Формы интеграционных объединений.

- •Европейский союз: предпосылки, цели, этапы интеграции.

- •Сущность тнк и их роль в мировой экономике и международных экономических отношениях.

- •Эволюция международной валютной системы. Валютный курс и его виды. Факторы, влияющие на валютный курс.

- •Валютный союз ес – этапы формирования, условия вступления и членство. Зона евро и перспективы ее расширения.

- •Международные лицензионные соглашения. Виды используемых лицензий. Вознаграждение лицензиара.

- •Понятие тендерных торгов и их значение. Виды торгов, порядок и цели их проведения.

- •Коммерческие условия договора предоставления права на продажу. Особенности соглашений об исключительном праве на сбыт.

- •Цели изучения внешних рынков при разработке экспортной и импортной стратегий фирмы.

- •Проблемы развития электроэнергетики России на современном этапе. Место российской электроэнергетики в мировой экономике.

- •Структура апк, основные тенденции ее изменения. Основные этапы и последствия аграрных реформ в России.

- •Справка

- •Понятие отраслевого рынка. Виды рынков. Определение границ рынка. Емкость отраслевого рынка.

- •Результативность функционирования отраслевого рынка. Дифференциация продукта на отраслевых рынках.

- •Товарный рынок. Классификация товарных рынков. Конъюнктура рынка. Сегментирование рынка.

- •Ценовая политика отраслевого рынка: методы, неравномерное, сезонное ценообразование, система скидок. Практика ценовой дискриминации на отраслевых рынках.

- •Национальная экономика как хозяйственная система страны. Совокупный экономический потенциал национальной хозяйственной системы. Основные понятия и показатели.

- •Основные макроэкономические пропорции. Их назначение и использование. Значение национального счетоводства в национальной экономической системе.

- •Рыночные структуры в национальной экономике, специфика их формирования и функционирования.

- •Свойства олигополии

- •Объективная необходимость государственного регулирования национальной экономики. Антимонопольное регулирование: регулирование естественных, ресурсных, первоначальных монополий.

- •Эффективность

- •Справедливость

- •Стабильность

- •Прикладные аспекты межотраслевой модели. Значение метода «затраты - выпуск» для расчета прогнозов экономического развития.

- •Макроэкономический, межотраслевой, региональный и местный уровни формирования и функционирования национальной экономики.

- •Сложившаяся структура российской экономики и основные направления государственной структурной политики.

- •Методы обоснования темпов роста национальной экономики. Показатели и критерии экономического роста национальной экономики.

- •Инвестиционная составляющая экономического роста. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность на макро- и микроуровне, их характеристика.

- •Понятие и классификация иностранных инвестиций. Перспективные направления инвестирования на территории России иностранными инвесторами.

- •Сферы государственного вмешательства в рыночную экономику. Основные методы государственного регулирования национальной экономики в условиях рынка.

Законы денежного обращения. Денежный механизм инфляции, формы ее проявления и методы стабилизации денежного обращения.

Законы денежного обращения

Обращение денег не происходит стихийно - оно подчиняется определенным законам. Их знание позволяет оперативно реагировать на или иные изменения, принимать соответствующие решения и воздействовать на экономическое развитие. Эти правила обращения называются законами денежного обращения.

Основной закон денежного обращения, формула которого была представлена К. Марксом, связывает цены, скорость обращения и количество денег:

Количество денег |

= |

Сумма цен |

/ |

Число оборотов денежных единиц |

Указанная формула в большей степени справедлива для золотого обращения. При обращении золота в качестве денег из-за ограниченности золотых запасов соотношение между количеством золота (монет) и товарами устанавливается стихийно, но относительно точно: избыток денег изымается из обращения и переходит в сферу накопления (сокровищ), а при недостатке монет их изъятая часть возвращается их сокровищ в обращение.

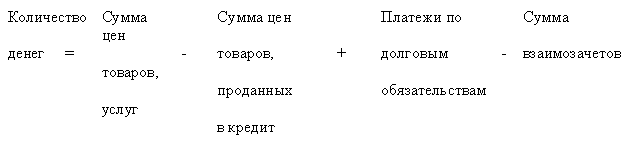

Когда появляются кредитные деньги, происходит необеспеченная эмиссия. В этом случае неизбежно появление инфляции, т.е. обесценения денег из-за их возросшего количества. Необходимо отслеживать ту часть денежных обязательств, которые могут быть взаимно погашены без дополнительной эмиссии. Указанное выше уравнение принимает следующий вид:

В количественной теории денег используется уравнение Фишера: M*V = P*Q.

М – обращаемая денежная масса;

V - скорость обращения денежной единицы;

P –средний уровень цен;

Q –количество товаров и услуг.

Этот закон называют законом бумажно-денежного обращения. Поскольку количество денег теперь может возрастать неограниченно, роль государства в денежном регулировании колоссальна. Одним из видов регулирования является поддержание структуры и объема денежной массы - совокупной покупательной способности денежных средств.

Если на вопрос "сколько необходимо денег?" однозначного ответа нет, то на вопрос "каких денег должно быть больше, а каких меньше?" можно попытаться дать ответ, проанализировав денежные агрегаты. Они представляют собой составные элементы денежной массы, в их основе лежит ликвидный подход.

Агрегат |

Комментарии |

|

М0 |

наличные средства, находящиеся в обращении (монеты и банкноты) |

В развитых странах преобладающее значение имеет безналичное обращение (оно тесно связано с кредитом, а кредит дает существенную экономию издержек обращения). Роль этого агрегата невелика. |

М1 |

М0 + остатки на счетах |

Средства на счетах в банках используются для совершения текущих платежей. Поэтому объем данного агрегата в значительной степени характеризует ликвидность денежной массы. Вместе с тем, чем большие оборотные средства предприятия "заморожены" на счете, тем меньше средств может быть инвестировано в основной капитал. Данный агрегат в большей степени выполняет функцию средства обращения. |

М2 |

М1 + срочные и сберегательные депозиты |

"Депозитные деньги" обладают меньшей ликвидностью, но могут быть в течение какого-либо времени обращены в денежные средства (к примеру, в агрегат М1). Агрегат М2 в большей степени выполняет функцию средства накопления, хотя частично служит и средством обращения. |

М3 |

М2 + сберегательные вклады, а также ценные бумаги |

Этот агрегат выполняет функцию средства накопления. Вместе с тем, если под ценными бумагами, составляющими данный агрегат, понимать и векселя, то в таком случае этот агрегат может выполнять функцию средства обращения. |

На деньги существует двойственный спрос. Ценность денег состоит в их всеобщей покупательной способности: мы ценим деньги потому, что ими можно оплатить любую покупку.

Но существует и другой вид спроса на деньги, когда они не расходуются немедленно (законсервированный, отложенный спрос). Это запасаемое количество денег и есть денежный запас. Количество денег в качестве средств платежа есть разница м/у денежными доходами и денежными расходами населения.

Денежный запас создается тогда, когда хранение денег оказывается более выгодным, чем их расходование.

Денежные механизмы инфляции Дополнительно к указанному «товарному механизму инфляции» существует еще два механизма, не зависящие от состояния товарной массы, которые условно можно назвать «денежными инфляционными механизмами». Первый из них выражен в однозначном соответствии механизму девальвации национальной валюты. Например, девальвация российской валюты за последние месяцы с 24 руб. за доллар США до 36 руб. за доллар США указывает нам на то, что был запущен механизм инфляции, размеры которой точно соответствуют пропорциям проведенных изменений в национальной валюте. Т.е. это действие «обеспечило» российскому обществу более чем 30%-ю инфляцию, исполнение которой отсрочено в связи с недостатком денежной массы для обеспечения финансовых операций в обществе. И как только экономическая среда будет наполнена денежной массой, скрытая до сего момента инфляция, выплеснется наружу. Т.е. с уверенностью можно утверждать, что в ближайшем будущем вся товарная масса в российском обществе вырастет в цене в соответствующей 30%-ти пропорции без учета дополнительных инфляционных влияний. Второй «денежный» инфляционный механизм привязан к реальной стоимости международной валюты – доллару США. Любые изменения его «плотности» запускает соответствующее инфляционное воздействие на ценовые показатели товарной массы уже во всем мире, и Россия здесь – не исключение. В основном за последний период девальвация международной валюты происходила за счет спекулятивного воздействия игроков на сырьевой бирже. Но это лишь один из многих вариантов запуска международного инфляционного механизма. Подытоживая всё вышесказанное, можно четко выделить три основных инфляционных механизма: 1. Производственные огрехи по выпуску и распределению товарной массы, выраженные в недостаточных количественных показателях. Несоответствие производимой продукции общественной потребности, связанное с различными объективными и/или субъективными причинами; 2. Девальвация национальной валюты; 3. Девальвация общемировой валюты. В качестве практического следствия можно провести анализ инфляционных процессов в российской экономике периода от примерно 2000 до августа 2008 года. До начала активных манипуляций на сырьевой бирже (начало 2007 г.) девальвация мировой валюты составляла около 2-3% в год. При этом девальвация российского рубля отсутствовала, и более того, произошло небольшое его укрепление с 27 до 24 руб. за 1 доллар США. Отсюда можно сделать вывод, что «стандартная» российская инфляция, составляющая от 10 до 14% в год, практически целиком зависит от воздействия «товарного» инфляционного механизма. Другими словами, организация производства товаров первой необходимости (а именно этот элемент в первую очередь влияет на «товарную» инфляцию) в России крайне неудовлетворительна. К этому можно также добавить и тот факт, что ни одно развитое государство в мире не страдает от этого фактора. Применяя термин «организация производства» следует учесть, что рыночная экономика ограничивает вмешательство государства в организационные процессы. И тогда возникает вопрос, в чем проявляется указанная «неудовлетворительная организация», если эти процессы никто не организует? Организация производственных процессов в государственном масштабе – это экономическая политика государства, совокупность его налоговой политики, мер по поощрению производителя, а также использованию всевозможных систем контроля деятельности предприятий. И именно эта совокупность и является неудовлетворительной. Если попытаться рассмотреть указанные подсистемы по отдельности, то мы увидим следующее: Налоговая политика чрезмерно давит на производителя продукции. Недаром в 90-е годы бурно развивались лишь торговые операции, тогда как за производство никто не хотел браться. Много воды утекло с тех пор, но налоговая система мало чем изменилась с той поры. О поощрительных мерах в отношении производителя общественных ценностей за последние 20 лет вообще не было слышно. Ну, а контроль производителя со стороны налоговых, административных, природоохранных, противопожарных, СЭС-а и прочих органов уже давно стали притчей во все языцех. Не столько суровостью мер, сколько коррупционным фактором, а также возможностями банального сведения счетов с неугодными людьми, имевшими неосторожность заняться производственной деятельностью. Все это в массе создает такую ситуацию, в которой большая часть бизнесменов крайне неохотно идут в производство, предпочитая либо перекупать уже организованный бизнес, либо просто занимаются лишь торговыми операциями. И именно эту ситуацию необходимо буквально ломать. Необходимо пересмотреть налоговую политику с позиции переноса налогового давления с производственной части на другие, непроизводственные сферы, например, на потребительскую. Необходимо разработать государственную систему поощрений для производителей, развивающих объемы, ассортимент и качественные показатели своей продукции и, особенно, в сфере производства товаров первой необходимости. Отдельно поощрять предприятия, снижающих цены на свою продукцию. И, конечно же, необходимо разработать единые отраслевые регламенты для контролирующих органов. Решение этих задач позволит не только избавиться от негатива инфляционных процессов, ставших постоянными спутниками нашей жизни, но и решить множество проблем, появившихся в последнее время на волне мирового финансового кризиса.