- •© Санкт-Петербургская лесотехническая академия, 1992.

- •1. Общие указания по курсовому проектированию

- •1.1. Основные положения

- •1.2. Темы курсового проекта

- •1.3. Состав и содержание курсового проекта

- •1.4. Защита курсового проекта

- •Тема0. Машины для очистки деревьев от сучьев

- •Тема1. Пильные механизмы многооперационных машин

- •Тема 2. Однопильная установка с цепной пилой

- •Тема 3. Однопильная установка с балансирной пилой

- •Тема 4. Однопильная установка с маятниковой пилой

- •Тема 5. Многопильные установки с поперечной подачей

- •Тема 6. Круглопильные станки для продольной распиловки

- •Тема 7. Окорочные и шпалооправочные станки

- •Тема 8.Кабельные краны и канатоблочные установки

- •Тема 9, Продольные сортировочные транспортеры для бревен

- •1.5. Рекомендации по выбору литературы

- •2. Задания и исходные данные

- •3. Методические указания к выполнению проекта

- •3.1. Основные положения

- •3.2. Указания к теме 0 «Машины для очистки деревьев от сучьев»

- •3.3. Указания к теме 1 «Пильные механизмы многооперационных машин»

- •3.4. Указания к теме 2 «Однопильная установка с цепной пилой»

- •3.5. Указания к темам 3 и 4 «Однопильная установка для поперечной распиловки на базе балансирной или маятниковой пилы»

- •3.5.8 При выборе системы отмера длин отпиливаемых отрезков — п. 3.4.8.

- •3.6. Указания к теме 5 «Многопильные установки с поперечной подачей»

- •3.7. Указания к теме 6 «Круглопильные станки для продольной распиловки»

- •3.8. Указания к теме 7 «Окорочные и шпалооправочные станкй»

- •3.8.3 При конструировании и расчете механизма окорки роторного станка необходимо:

- •3.8.4 При конструировании и расчете механизма подачи роторного окорочного станка необходимо:

- •3.9. Указания к теме 8 «Кабельные краны и канатоблочные установки»

- •3.10. Указания к теме 9 «Продольные сортировочные транспортеры для бревен»

- •3.11. Научно-исследовательская часть проекта

- •4. Методика расчетов основных параметров лесозаготовительного оборудования по темам 0 —9 курсового проекта

- •4.1. Машины для очистки деревьев от сучьев (тема 0)

- •4.2. Пильный механизм многооперационных машин и раскряжевочных установок с цепной пилой (темы 1, 2)

- •4.3. Раскряжевочные однопильные установки с круглой пилой продольной подачей хлыстов (бревен) (темы 3, 4)

- •4.4. Многопильные раскряжевочные установки (тема 5)

- •4.5. Круглопильные станки для продольной распиловки (тема 6)

- •4.6. Окорочные и шпалооправочные станки (тема 7)

- •4.6.1. Роторные окорочные станки (рис. 12). Кинематические параметры: скорость окорки , скорость резания (окружная) , скорость додали (осевая) определяются по формулам, м/с.

- •4.7. Кабельные краны и канатоблочные установки (тема 8)

- •4.9. Расчеты производительности оборудования

- •5. Рекомендуемая литература

3.11. Научно-исследовательская часть проекта

Для студентов дневного отделения руководитель проекта может предложить студенту разработку дополнительного научно-исследовательского раздела.

Научно-исследовательская часть проекта может включать в себя как теоретические, так и экспериментальные исследования, соответствующие заданию на курсовой проект.

Теоретические исследования устанавливают закономерности изменения тех или иных величин в зависимости от возможных колебаний исходных данных. Кроме того, теоретические исследования могут носить и реферативный характер и служат, в этом случае, обоснованием для конструктивных изменений тех или иных узлов и элементов заданного для разработки механизма, станка или установки. Полученные материалы могут быть использованы в дальнейшем для разработки конструктивной части дипломного проекта.

Экспериментальные исследования проводятся в лаборатории или на производстве в период производственной практики.

Содержание задания и даже сама тема проекта могут уточняться руководителем практики в зависимости от возможности проведения необходимых исследований.

Научно-исследовательская часть курсового проекта в пояснительной записке выделяется в отдельный раздел или подраздел. В графической части проекта результаты исследований могут быть представлены на отдельном чертеже.

4. Методика расчетов основных параметров лесозаготовительного оборудования по темам 0 —9 курсового проекта

4.1. Машины для очистки деревьев от сучьев (тема 0)

4.1.1. Для определения усилия срезания сучка, рис. 1,а Рmах(Н) в зависимости от его диаметра dс(м), породы дерева и угла резания в зависимости от его диаметра dc (м), породы дерева и угла резания может быть использована эмпирическая формула (при 0,12 м>dс>0.04м)

![]()

![]() (1)

(1)

где

![]() — поправочный коэффициент, учитывающий

породу (сосна

= 1,0; ель—1,3; береза—1,8);

— поправочный коэффициент, учитывающий

породу (сосна

= 1,0; ель—1,3; береза—1,8);

![]() —поправочный

коэффициент, учитывающий величину угла

резания

—поправочный

коэффициент, учитывающий величину угла

резания

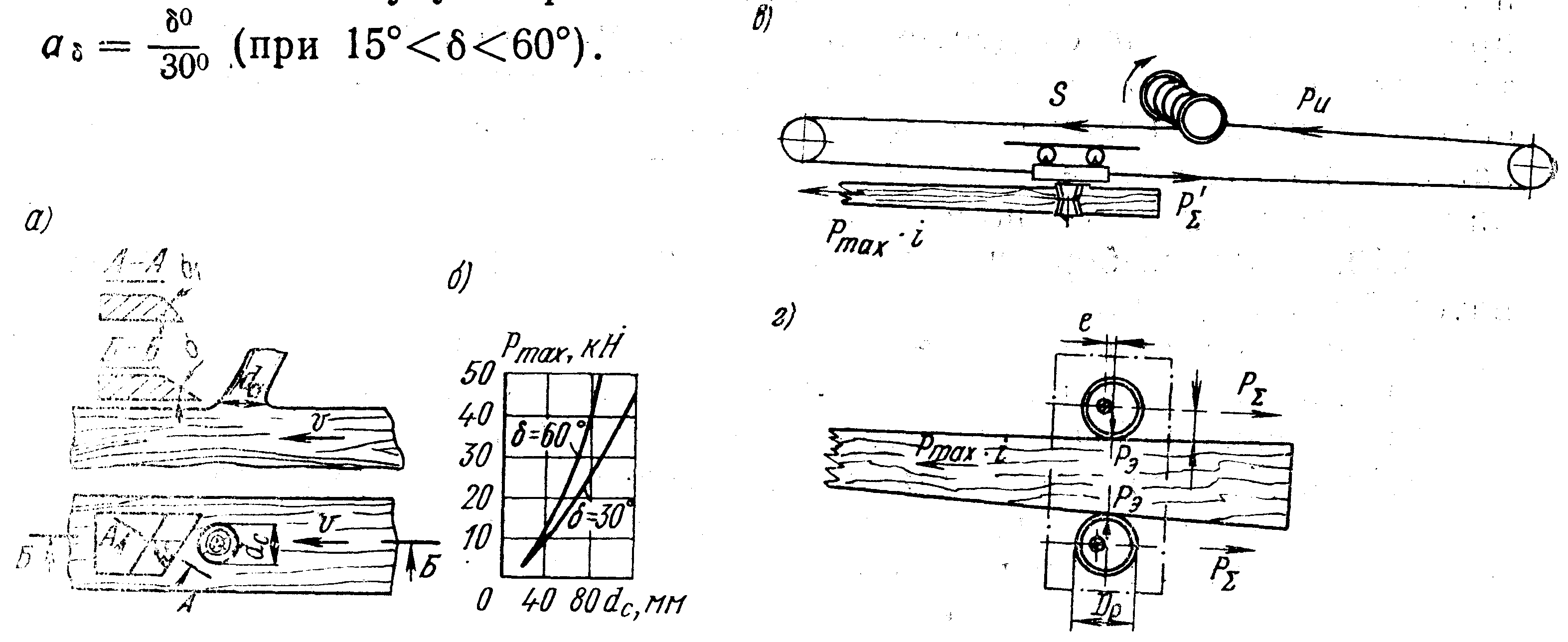

Рис. 1. Срезание сучьев жесткими ножами: а) схема резания сучка; б) график для определения максимального усилия; в) механизм протаскивания с канатной тягой; г) механизм протаскивания (захват) двухцепным транспортером

При

протаскивании дерева через сучкорезную

головку с двумя рядами ножей (основных

и зачищающих) для первого ряда

![]() ;

ДЛЯ

второго ряда

;

ДЛЯ

второго ряда![]() ; где

; где![]() - наибольшее количество одновременно

срезаемых сучьев наибольшего диаметра.

- наибольшее количество одновременно

срезаемых сучьев наибольшего диаметра.

Максимальное

усилие

![]() действует

на ножи кратковременно.

действует

на ножи кратковременно.

Значение |

||

|

0,04-0,08 |

0,09-0,12 |

Хвойные Е, С, |

4 |

1,5 |

Лиственные Б, Ос |

2 |

|

Для

расчета мощности следует принимать

среднее значение усилия резания

![]()

Усилие

прижатия каждого ножа к поверхности

ствола дерева определяется усилием

отжима

Р0

при значении заднего угла ножа

![]() :

:

![]()

4.1.2 В общем случае среднее значение усилия протаскивания (подачи) дерева (Н)

![]() (2)

(2)

где FT — сила трения ножей о поверхность ствола, Н; WT—хила собственных сопротивлений протаскивающего устройства с комлем дерева в захвате, Н.

Значение

суммы

![]() и

и

![]() зависит от соотношения расстояния между

режущими кромками ножей и расстояния

между мутовками сучьев обрабатываемого

дерева. Учитывая, что в действительности

имеет место несовпадение по времени

контакта ножей, а следовательно, и

действия усилий P1

и

P2

расчетная величина усилия протаскивания

будет:

зависит от соотношения расстояния между

режущими кромками ножей и расстояния

между мутовками сучьев обрабатываемого

дерева. Учитывая, что в действительности

имеет место несовпадение по времени

контакта ножей, а следовательно, и

действия усилий P1

и

P2

расчетная величина усилия протаскивания

будет:

![]() ,

(3)

,

(3)

![]() ,

(4)

,

(4)

где

![]() —

коэффициент трения ножа по коре,

—

коэффициент трения ножа по коре,

![]() ;

z

—

количество ножей в сучкорезной головке.

;

z

—

количество ножей в сучкорезной головке.

Значение суммы и зависит от соотношения расстояния между режущими кромками ножей LH первого и второго ряда и расстояния между мутовками сучьев LM обрабатываемых деревьев. Для уменьшения величины общего усилия протаскивания это соотношение должно обеспечивать несовпадение по времени действия усилии P1 и P2

![]() ,

(5)

,

(5)

где LH—расстояние между режущими кромками ножей, м; n — целое положительное число (1; 2; 3...); LM—расстояние между мутовками сучьев, м; LM = 0,24 — 0,27 м для ели и LM = 0,34 — 0,37 м для сосны.

4.1.3 Усилие от собственных сопротивлений протаскивающих механизмов с комлем дерева в захвате

Протаскивающий транспортер (сучкорезная установка типа ПСЛ-2):

![]() ,

(6)

,

(6)

Гусеничный механизм (сучкорезная установка типа ЛО-69), рис. 5, д

![]() (7)

(7)

![]() ,

(8)

,

(8)

Каретка с канатной тягой (машина типа ЛП-30, ЛП-33), рис. 1,в

![]() (9)

(9)

где

Q

—

вес

среднего дерева,

Н;

Gk

—вес

каретки,

Н;

![]() —

коэффициент трения в подшипнике колес

каретки,

dn

—

диаметр подшипника колес каретки, м; f

— коэффициент трения качения колес по

направляющим, м;

dK

—

диаметр колеса каретки, м;

—

коэффициент трения в подшипнике колес

каретки,

dn

—

диаметр подшипника колес каретки, м; f

— коэффициент трения качения колес по

направляющим, м;

dK

—

диаметр колеса каретки, м;

![]() —вес

одного метра цепи, Н;

—вес

одного метра цепи, Н;

![]() —длина

транспортера, м;

—длина

транспортера, м;

![]() —вес

одного

мeтpa

гусеницы,

Н;

—вес

одного

мeтpa

гусеницы,

Н;

![]() —

длина гусеницы, м;

—

длина гусеницы, м;

![]() —

усилие

прижатия гусеницы, Н;

—

усилие

прижатия гусеницы, Н;

![]() — коэффициент сцепления гусениц со

стволом,

=

(0,3

... 0,4) зимой, (0,4 ... 0,5) летом.

— коэффициент сцепления гусениц со

стволом,

=

(0,3

... 0,4) зимой, (0,4 ... 0,5) летом.

4.1.4. Мощность двигателя протаскивающего устройства

![]() , (10)

, (10)

где

![]() — скорость рабочего хода протаскивающего

устройства, м/с;

— скорость рабочего хода протаскивающего

устройства, м/с;

![]() — КПД передач от двигателя к приводу

захватного устройства.

— КПД передач от двигателя к приводу

захватного устройства.

4.1.5.

Наибольшая величина усилия в тяговом

органе протаскивающего устройства

![]() определяется при срезании сучьев

максимального диаметра с учетом

инерционных сил:

определяется при срезании сучьев

максимального диаметра с учетом

инерционных сил:

![]() (11)

(11)

![]() (12)

(12)

где

![]() — масса каретки захвата, кг;

— масса каретки захвата, кг;

![]() — масса дерева наибольших размеров,

кг;

— масса дерева наибольших размеров,

кг;

![]() — ускорение (замедление) хода каретки

в момент срезания сучьев, м/с2:

— ускорение (замедление) хода каретки

в момент срезания сучьев, м/с2:

![]() (13)

(13)

![]() (14)

(14)

где

![]() —

коэффициент

снижения скорости подачи при срезании

сучьев (для цепных транспортеров с

электроприводом

=0,85,

для канатной тяги

=0,75);

и

— скорость рабочего хода протаскивающего

устройства, м/с;

tc

—

время срезания сучка наибольшего

диаметра, с.

—

коэффициент

снижения скорости подачи при срезании

сучьев (для цепных транспортеров с

электроприводом

=0,85,

для канатной тяги

=0,75);

и

— скорость рабочего хода протаскивающего

устройства, м/с;

tc

—

время срезания сучка наибольшего

диаметра, с.

Средняя величина усилия протаскивания используется при расчете потребной мощности привода протаскивающего устройства, а наибольшее значение усилия — при расчетах узлов и элементов сучкорезной машины на прочность.

4.1.6. При протаскивании дерева барабаном лебедки с гидроприводом расчет канатоблочной системы производится обычным порядком, см. формулы (3.2) ... (3.4) в [1].

Для протаскивающего устройства бесконечным канатом с канато-ведущим барабаном (рис. 1,в) расчетным параметром является величина монтажного натяжения каната SM (Н), которая определяется исходя из формулы Эйлера.

![]() (16)

(16)

Отсюда

![]() (17)

(17)

где

1,5 — коэффициент надежности; е — основание

натуральных логарифмов, е=2,72;

![]() —

коэффициент трения каната по барабану,

=

0,2...0,25; а — угол обхвата барабана канатом

в радианах,

—

коэффициент трения каната по барабану,

=

0,2...0,25; а — угол обхвата барабана канатом

в радианах,

![]()

Двухцепной протаскивающий транспортер стационарной сучкорезной машины имеет две захватные каретки. Расчетная схема захватного устройства приведена на рис. 1,г. Зажимные ролики сидят на своих осях с некоторым эксцентриситетом, что обеспечивает самоподжим (заклинивание) комля дерева при рабочем ходе каретки в момент срезания сучьев. Усилие зажима ствола дерева эксцентриковыми рифлеными роликами при срезании сучьев (Н)

![]() (18)

(18)

![]() (19)

(19)

где

![]() —наибольшее

усилие при срезании сучьев, Н;

—наибольшее

усилие при срезании сучьев, Н;

![]() —

коэффициент сцепления зажимных роликов

с поверхностью ствола,

= 0,5...0,55;

—

коэффициент сцепления зажимных роликов

с поверхностью ствола,

= 0,5...0,55;

![]() — угол подъема поверхности зажимного

ролика;

— угол подъема поверхности зажимного

ролика;

![]() —

угол трения на поверхности роликов,

= 24...27°;

—

угол трения в подшипниках оси роликов,

=4...5°,

с

— эксцентриситет оси зажимного ролика,

мм;

—

угол трения на поверхности роликов,

= 24...27°;

—

угол трения в подшипниках оси роликов,

=4...5°,

с

— эксцентриситет оси зажимного ролика,

мм;

![]() —

диаметр роликов, мм; ф — угол поворота

зажимных роликов от исходного положения

до момента зажима ствола,

—

диаметр роликов, мм; ф — угол поворота

зажимных роликов от исходного положения

до момента зажима ствола,

![]() =

26 — 50°.

=

26 — 50°.

Для гусеничного протаскивающего механизма (рис. 5,(д) усилие прижатия гусениц (захвата) к стволу дерева (Н) будет определяться по формуле

![]() ,

(20)

,

(20)

где

![]() —

коэффициент сцепления гусениц со

стволом,

=

0,3...

0,4 зимой, 0,4... 0,5 летом.

—

коэффициент сцепления гусениц со

стволом,

=

0,3...

0,4 зимой, 0,4... 0,5 летом.

4.1.7. Бесстружечное резание ножами кроме срезания сучьев может применяться также и при поперечной разделке вершинок и мелкотоварных хлыстов. Необходимое усилие на ноже Рр (Н) при перерезании круглых лесоматериалов диаметром d (м) определяется по формулам

![]() (21)

(21)

![]() (22)

(22)

При

толщине ножа (м) 0,008<S<0,015

коэффициент

![]() =0,2

+ 100S,

коэффициент

=0,2

+ 100S,

коэффициент

![]() =

1 при положительной температуре, а при

отрицательной

=

1,2... 1,3.

=

1 при положительной температуре, а при

отрицательной

=

1,2... 1,3.