- •Введение Биологически активные вещества

- •Классификация Самая простая классификация – Общая – делит все бав на два класса:

- •По действию на организм

- •По токсичности

- •По происхождению

- •Другие варианты классификации

- •Фенольные соединения

- •Физиологическая роль фенольных соединений

- •Классификация фенольных соединений Простые фенолы

- •Флавоноиды

- •Алкалоиды, действующие на цнс

- •Алкалоиды, действующие на периферические нейромедиаторные процессы

- •Алкалоиды, действующие в области чувствительных нервных окончаний.

- •Алкалоиды, действующие на сердечно- сосудистую систему.

- •Алкалоиды стероидные (гликоалкалоиды)

- •Биологически активные аминокислоты, пептиды. Ферменты.

- •Тормозные аминокислоты

- •Глицин Аминокислота глицин — основной ингибирующий нейромедиатор спинного мозга. В тканях мозга его немного, но это небольшое количество совершенно необходимо.

- •Врожденные нарушения обмена аминокислот:

- •Пептиды, обладающие гормональной активностью

- •Пептиды, принимающие участие в процессе пищеварения

- •Пептиды, регулирующие аппетит

- •Пептиды, обладающие вкусом

- •Проникающие пептиды

- •Глутатион

Биологически активные аминокислоты, пептиды. Ферменты.

В живых организмах встречается около 300 аминокислот, 20 входят в состав белков человека, 8 из них –незаменимые.

Аминокислоты - класс органических соединений, содержащих карбоксильные и амино- группы.

Около 20 важнейших аминикислот служат мономерными звеньями, из которых построены все белки.

Незаменимые аминокислоты - кислоты, которые не синтезируются клетками животных и человека и поступают в организм в составе белков пищи. Для разных животных набор незаменимых аминокислот неодинаков. Отсутствие или недостаток незаменимых аминокислот приводит к остановке роста, падению массы, нарушениям обмена веществ и к гибели организма.

Для человека незаменимые аминокислоты: валин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин, фенилаланин, триптофан, лизин и в некоторых случаях аргинин. Для разных животных набор незаменимых аминокислот неодинаков.

Валин (Вал; Val; V)

Валин необходим для метаболизма в мышцах, восстановления поврежденных тканей и для поддержания нормального обмена азота в организме. Он может быть использован мышцами в качестве источника энергии.

Лейцин (Лей; Leu; L)

Лейцин - незаменимая аминокислота. Она защищает мышечные ткани и является источником энергии, а также способствует восстановлению костей, кожи, мышц. Лейцин несколько понижает уровень сахара в крови и стимулирует выделение гормона роста.

Изолейцин (Иле; Ile; I)

Изолейцин - одна из незаменимых аминокислот, необходимых для синтеза гемоглобина. Также стабилизирует и регулирует уровень сахара в крови и процессы энергообеспечения. Метаболизм изолейцина происходит в мышечной ткани.

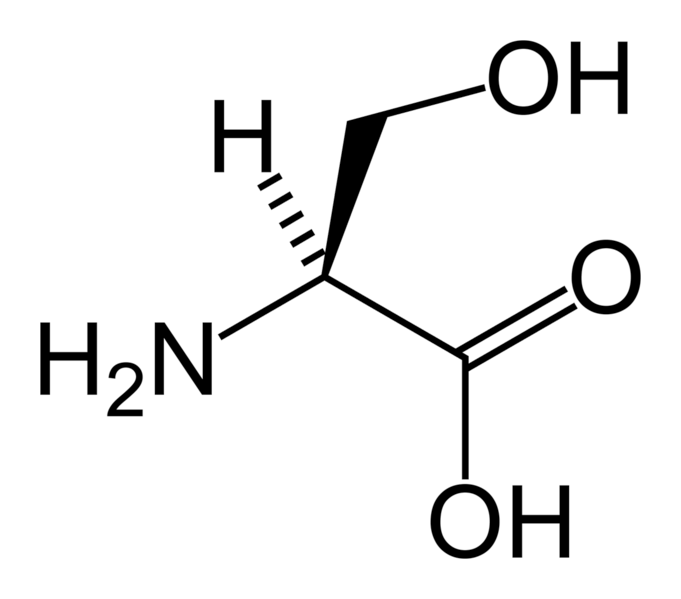

Треонин (Тре; Tre; T)

Треонин - это незаменимая аминокислота, способствующая поддержанию нормального белкового обмена в организме. Она важна для синтеза коллагена и эластина, помогает работе печени и участвует в обмене жиров. Треонин находится в сердце, центральной нервной системе, скелетной мускулатуре и препятствует отложению жиров в печени. Эта аминокислота стимулирует иммунитет.

Метионин (Мет; Met; M)

Метионин - незаменимая аминокислота, помогающая переработке жиров, предотвращая их отложение в печени и в стенках артерий. Эта аминокислота способствует пищеварению, защищает от воздействия радиации, полезна при остеопорозе и химической аллергии. Метионин применяют в комплексной терапии ревматоидного артрита и токсикоза беременности.

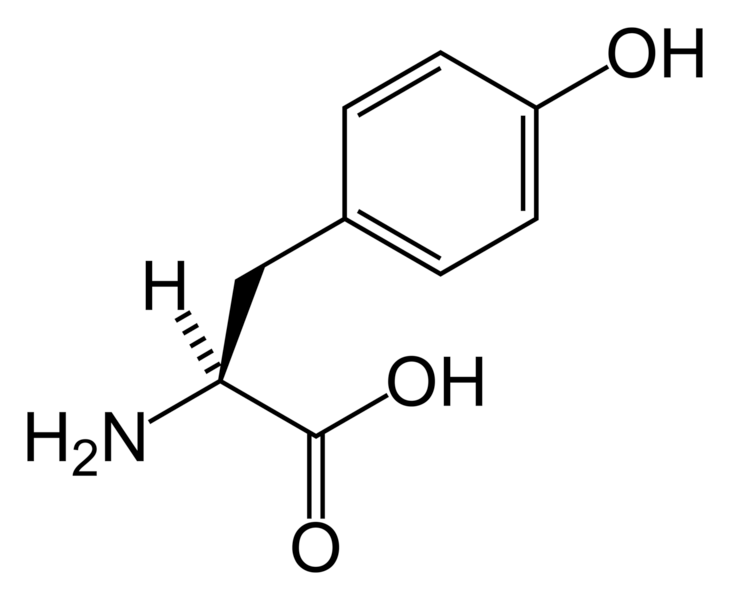

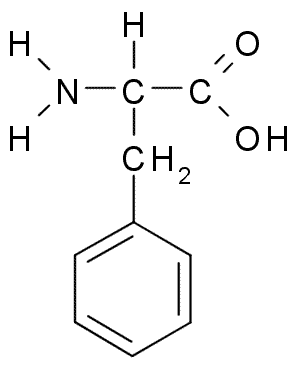

Фенилаланин (Фен; Fhe; F)

Фенилаланин в организме может превращаться в другую аминокислоту - тирозин, которая, в свою очередь, используется в синтезе двух основных нейромедиаторов: допамина и норэпинефрина. Поэтому эта аминокислота влияет на настроение, уменьшает боль, улучшает память и способность к обучению, подавляет аппетит. Фенилаланин используют в лечении артрита, депрессии, болей при менструации, мигрени, ожирения.

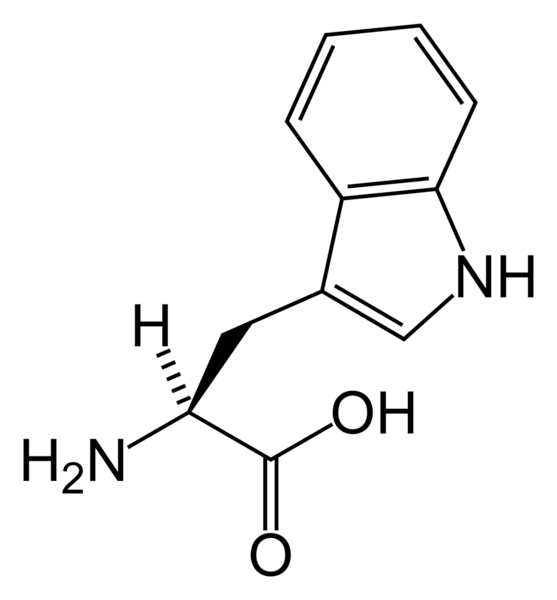

Триптофан (Трп; Trp; W)

Триптофан - это незаменимая аминокислота, необходимая для продукции ниацина. Он используется для синтеза в головном мозге серотонина, одного из важнейших нейромедиаторов. Триптофан применяют при бессоннице, депрессии и для стабилизации настроения. Он используется при заболеваниях сердца, для контроля за массой тела, уменьшения аппетита, а также для увеличения выброса гормона роста. Триптофан снижает вредное воздействие никотина.

Лизин (Лиз; Lys; K)

Лизин - это незаменимая аминокислота, входящая в состав практически любых белков. Он необходим для нормального формирования костей и роста детей, способствует усвоению кальция и поддержанию нормального обмена азота у взрослых. Лизин участвует в синтезе антител, гормонов, ферментов, формировании коллагена и восстановлении тканей. Его применяют в восстановительный период после операций и спортивных травм. Прием добавок, содержащих лизин в комбинации с витамином С и биофлавоноидами, рекомендуется при вирусных заболеваниях.

Аргинин (Арг; Arg; R)

Аргинин замедлят рост опухолей, в том числе раковых, за счет стимуляции иммунной системы организма. Его также применяют при заболеваниях печени (циррозе и жировой дистрофии), он способствует дезинтоксикационным процессам в печени (прежде всего обезвреживанию аммиака). Семенная жидкость содержит аргинин; его иногда применяют в комплексной терапии бесплодия у мужчин. В соединительной ткани и в коже также находится большое количество аргинина, поэтому он эффективен при различных травмах. Аргинин - важный компонент обмена веществ в мышечной ткани. Аргинин помогает снизить вес.

Среди всех разновидностей аминокислот особую роль играют аминокислоты с разветвленной боковой цепью – валин, лейцин и изолейцин (рис. 1). Эти три молекулы представляют собой эссенциальные аминокислоты, т.е. незаменимые и жизненно необходимые, поскольку именно они служат начальным звеном различных химических превращений. К подобным процессам относятся:

реакции трансаминирования,

реакции дезаминирования

реакции декарбоксилирования

аминокислот.

В реакциях трансаминирования образуются новые аминокислоты, отвечающие потребностям организма в текущий момент; подобные реакции катализируют трансаминазы.

Дезаминирование аминокислот происходит с участием оксидаз, сопровождается потерей аминогруппы и приводит к образованию карбоксикислот, которые через ряд превращений включаются в процессы окисления и выработки энергии.

Аминокислоты с разветвленной боковой цепью важны для поддержания объема мышечной ткани, ее восстановления после физических нагрузок и поддержания мышечных запасов гликогена. Валин, лейцин и изолейцин составляют примерно 1/3 всей мышечной массы.

Известно наследственное заболевание «болезнь кленового сиропа», при которой нарушено декарбоксилирование указанных α-кетокислот (вследствие синтеза дефектного дегидрогеназного комплекса), что приводит не только к накоплению в крови аминокислот и α-кетокислот, но и к их экскреции с мочой, издающей запах кленового сиропа. Болезнь встречается редко, проявляется обычно в раннем детском возрасте и приводит к нарушению функции мозга и летальному исходу, если не ограничить или полностью не исключить поступление с пищей лейцина, изолейцина и валина. Амины, образовавшиеся в результате ферментативного декарбоксилорования обладают высокой биологической активностью (являются медиаторами).

Общее содержание аминокислот в ткани мозга человека в 8 раз превышает концентрацию их в крови. Аминокислотный состав мозга отличается определенной специфичностью. Так, концентрация свободной глутаминовой кислоты в мозге выше, чем в любом другом органе млекопитающих (10 мкмоль/г). На долю глутаминовой кислоты вместе с ее амидом глутамином и трипептидом глутатионом приходится более 50% α-аминоазота головного мозга. В мозге содержится ряд свободных аминокислот, которые лишь в незначительных количествах обнаруживаются в других тканях млекопитающих. Это γ-аминомасляная кислота, N-ацетиласпарагиновая кислота и цистатионин (соросодержащая аминокислота, в составе белка не встречается).

Известно, что обмен аминокислот в мозговой ткани протекает в разных направлениях. Прежде всего, пул свободных аминокислот используется как источник «сырья» для синтеза белков и биологически активных аминов. Одна из функций дикарбоновых аминокислот в головном мозге – связывание аммиака, освобождающегося при возбуждении нервных клеток. Аммиак – очень ядовитое вещество, особенно для нервной системы. Особую роль в устранении аммиака играет глутаминовая кислота. Она способна связывать аммиак с образованием глутамина – безвредного для нервной ткани вещества. Данная реакция амидирования протекает при участии фермента глутаминсинтетазы и требует затраты энергии АТФ. Непосредственный источник глутаминовой кислоты в мозговой ткани – путь восстановительного аминирования α-кетоглутаровой кислоты;

Образование глутаминовой кислоты из α-кетоглутаровой и аммиака является важным механизмом нейтрализации аммиака в ткани мозга, где путь устранения аммиака за счет синтеза мочевины не играет существенной роли.

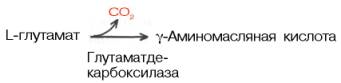

Кроме того, глутаминовая кислота в нервной ткани может декарбоксилироваться с образованием ГАМК:

ГAMК в наибольшем количестве содержится в сером веществе головного мозга. В спинном мозге и периферических нервах ее значительно меньше.

Декарбоксилирование аминокислот – важный метаболический процесс, в результате которого из аминокислот образуются биологически активные амины.

У здорового человека ароматические аминокислоты служат предшественниками возбуждающих медиаторов в головном мозге – катехоламинов (образуются из фенилаланина и триптофана) и серотонина (образуется из тирозина). При печеночной недостаточности, в условиях избыточного накопления фенилаланина, триптофана и тирозина происходит "переключение" химических реакций. Вместо возбуждающих медиаторов вырабатываются так называемые ложные нейротрансмиттеры, оказывающие тормозящее действие, – октопамин (образуется из тирозина), фенилэтаноламин (образуется из фенилаланина).

Аминокислоты |

Продукты декарбоксилирования |

Биогенные амины |

Биологическая функция |

Серин

|

Этаноламин

|

Ацетилхолин

|

Возбуждающий медиатор вегетативной нервной системы |

Триптофан

|

Триптамин

|

Серотонин

|

Возбуждающий медиатор средних отделов мозга |

Мелатонин

|

|||

Тирозин

|

L-3,4-дегидроксифенилаланин (L-ДОФА)

|

Дофамин

|

Медиатор среднего отдела мозга |

Глутатаминовая кислота

|

-аминомасляная кислота (ГАМК)

|

Тормзной медиатор высших отделов мозга |

|

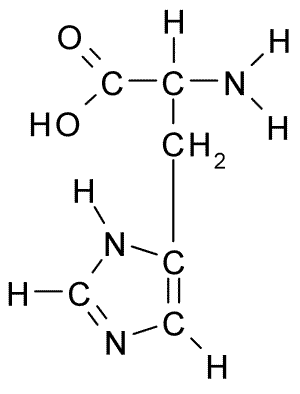

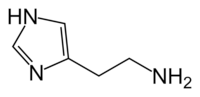

Гистидин

|

Гистамин

|

Медиатор воспаления, аллергических реакций, пищеварительный гормон |

|

Фенилаланин

|

Фенилэтиламин

|

Обладает нейромедиаторной активностью |

|

Нейротрансмиттеры (НТ) — это химические передатчики сигналов между нейронами и от нейронов на эффекторные (исполнительные) клетки. Именно НТ создают возможность объединения отдельных нейронов в целостный головной мозг и позволяют ему успешно выполнять все его многообразные и жизненно необходимые функции.

Нейротрансмиттеры делят на нейромедиаторы — прямые передатчики нервного импульса, дающие пусковые эффекты (изменение активности нейрона, сокращение мышцы, секрецию железы), и нейромодуляторы — вещества, модифицирующие эффект нейромедиаторов. Соотношение концентраций и активности нейромедиаторов определяет функциональное состояние большинства постсинаптических клеток. Нейромодуляторы обычно действуют более локально — в определённых зонах мозга.

Главные медиаторы головного мозга — аминокислоты. К возбуждающим относятся глутамат и аспартат. При освобождении в синапс они через ионотропные рецепторы (регуляторные субъединицы каналов) открывают быстрые натриевые каналы. Это приводит к быстрому входу в постсинаптический нейрон ионов Na + (в межклеточной жидкости концентрация Na + намного больше, чем внутри клетки). Это деполяризует плазматическую мембрану (изменяет отрицательный заряд на её внутренней поверхности на положительный) и в результате вызывает возбуждение нейрона. Возбуждающие аминокислоты необходимы для всех основных функций головного мозга, включая поддерживание его тонуса, бодрствования, психологической и физической активности, регуляцию поведения, обучение, память, восприятие чувствительных и болевых импульсов. Но всё хорошо в меру. Существуют тяжёлые болезни, вызванные слишком большим освобождением глутамата в синапс. Это характерно для эпилепсии. Избыток глутамата в синапсе приводит к перевозбуждению мозга вплоть до развития тяжёлого судорожного приступа. При ишемии (нарушении кровоснабжения) головного мозга в синапс выделяется так много глутамата, что он вызывает чрезмерное накопление ионов Са 2+ в постсинаптическом нейроне и его повреждение (нейротоксическое действие) — возникает инсульт („удар“). Человек может стать инвалидом из-за ухудшения интеллекта, нарушения речи или плохой работы конечностей.