- •Ядерная геофизика

- •Содержание

- •Глава 1. Естественная радиоактивность горных пород 7

- •Глава 2. Геохимия урана, тория и калия-40 18

- •Глава 3. Физические основы ядерной геофизики 30

- •Глава 4. Радиометрическая аппаратура 43

- •Глава 5. Применение гамма-метода при геофизическом исследовании

- •Глава 6. Нейтронные методы исследования скважин 80

- •Введение

- •Глава 1. Естественная радиоактивность горных пород

- •1.1. Общие сведения о радиоактивности

- •1.2. Ряды радиоактивных семейств урана и тория.

- •1.3. Естественные радиоактивные элементы, не входящие в ряды урана и тория.

- •1.4. Основные законы радиоактивных превращений.

- •1.5. Единицы измерения радиоактивности.

- •1.6. Контрольные вопросы к первой главе:

- •Глава 2. Геохимия урана, тория и калия-40

- •2.1. Физико-химические свойства урана, тория и калия-40.

- •2.2 Поведение естественных радиоактивных элементов в магматическом, гидротермальном и гипергенном процессах.

- •2.3. Распределение радиоактивных элементов в земной коре.

- •2.4. Контрольные вопросы ко второй главе

- •Глава 3. Физические основы ядерной геофизики

- •3.1. Общие положения.

- •3.2. Нейтронное излучение.

- •3.3. Гамма-излучение.

- •3.4. Взаимодействие γ-излучения с веществом.

- •3.4.1. Рассеяние γ-квантов свободными электронами

- •3.4.2. Поглощение γ-квантов электронами атомов

- •3.4.3. Полное сечение взаимодействия γ-излучения с веществом.

- •3.5. Взаимодействие нейтронов с веществом.

- •3.5.1. Упругое рассеяние

- •3.5.2. Неупругое рассеяние нейтронов.

- •3.5.3. Поглощение нейтронов

- •3.5.4. Полное сечение и пробеги нейтронов в веществе.

- •3.6. Контрольные вопросы к третьей главе

- •Глава 4. Радиометрическая аппаратура

- •4.1. Детекторы излучений. Основные характеристики детекторов

- •4.2. Сцинтилляционные счетчики.

- •4.3. Особенности использования сцинтилляционных счетчиков для спектрометрии γ-излучения.

- •4.4. Полупроводниковые детекторы (ппд).

- •4.5. Радиометры

- •4.5.1. Интегральные радиометры.

- •4.5.2. Спектрометрический радиометр (спектрометр).

- •4.6. Погрешности при радиометрических измерениях. Чувствительность и фон радиометров.

- •4.7. Эталонирование радиометрической аппаратуры.

- •4.8. Источники ядерных излучений

- •Контрольные вопросы к четвертой главе

- •Глава 5. Применение гамма-метода при геофизическом исследовании скважин (гамма-каротаж гк)

- •5.1. Методика исследований

- •5.2. Оценка глубинности исследований гк

- •5.3. Исследование формы кривых гк в пластах

- •5.4. Интерпретация кривых гк.

- •5.5. Спектрометрический гк.

- •5.6. Применение гк при решении геологических задач

- •5.7. Контрольные вопросы к пятой главе

- •Глава 6. Нейтронные методы исследования скважин

- •6.1. Зонды для проведения нейтронного каротажа.

- •6.2. Свойства горных пород при взаимодействии с нейтронами.

- •6.3. Геометрия измерений. Доинверсные и заинверсные зонды.

- •6.4. Нейтрон-нейтронный каротаж (ннк).

- •6.5. Нейтрон-гамма-каротаж (нгк).

- •6.6. Контрольные вопросы к шестой главе

6.3. Геометрия измерений. Доинверсные и заинверсные зонды.

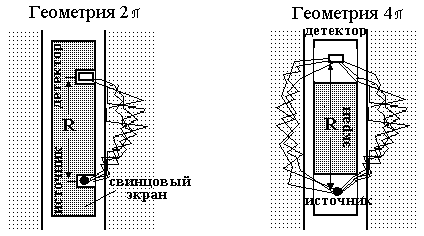

Взаимное пространственное расположение источника, стенки скважины и детектора излучения называют геометрией измерения. При геофизических исследованиях скважин наиболее широко распространены геометрия измерений 2π и 4 π, показанные на рисунке ниже.

Основной геометрической характеристикой зонда является его длина R, равная расстоянию между источником и детектором. В методе рассеянного излучения (геометрия «широкого пучка» 2π или 4 π) оптимальное R равно ρd = 40 ÷ 100 г/см2 (в массовых единицах), так что в зависимости от плотности пород следует менять длину зонда R. Длина экрана должна быть такой, чтобы надежно защитить от прямого попадания на детектор излучения от источника (10 – 15 см свинца для гамма излучения).

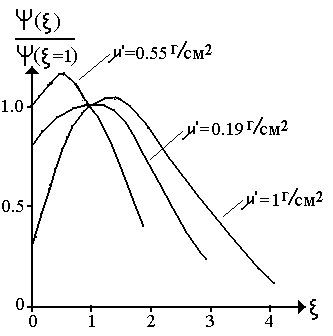

Самой важной особенностью измерений в геометрии 4π является инверсия зависимости интенсивности вторичного излучения от поглощающих свойств породы с изменением длины зонда. Ψ(ξ)/Ψ(ξ=1) – функция, определяющая интенсивность вторичного излучения в зависимости от безразмерного параметра ξ = μ’ρR. Произведение массового коэффициента поглощения μ’ на плотность ρ есть линейный коэффициент ослабления μ. Величина, обратная μ – это величина, характеризующая среднюю длину пробега нейтрона в породе (l ≈ 1/μ). Отсюда следует, что параметр ξ представляет длину зонда R/l, выраженную в длинах среднего пробега нейтрона в веществе.

На рисунке показаны зависимости функция рассеяния от параметра ξ, различные кривые относятся к различным средам с разным коэффициентом μ’. Так как для каждой кривой значение μ’ фиксировано, а длина зонда R сохраняется постоянной при измерениях, графики Ψ(ξ)/Ψ(ξ=1) отражают изменение интенсивности вторичного излучения в зависимости от поглощающих свойств и плотности.

Из графиков видно, что с увеличением плотности интенсивность сначала возрастает, достигая максимума в точке инверсии, а затем монотонно уменьшается. Положение точки инверсии для пород с различными поглощающими свойствами разное.

В зависимости от того, что предстоит исследовать - либо поглощающие свойства породы (водородосодержание пород в нейтрон-нейтронном каротаже ННК), либо плотностные свойства пород (в гамма-гамма методе ГГК-П), выбирают до- или заинверсные зонды так, чтобы регистрируемые значения в меньшей степени зависели от мешающего параметра. В доинверсной области показания с увеличением параметра ξ растут, а в заинверсной – уменьшаются.

6.4. Нейтрон-нейтронный каротаж (ннк).

Плотность нейтронного потока, сформированного взаимодействием нейтронов источника с ядрами элементов горных пород, в геометрии скважинных измерений, определяется полным нейтронным сечением Σ. Поэтому показания нейтрон-нейтронного каротажа зависят и от водородосодержания, и от вещественного состава горных пород (плотности). Разделить вклад рассеяния и поглощения при одновременных изменениях ΣР и Σп довольно трудно. Однако во многих случаях влияние одного из этих параметров можно уменьшить, либо учесть, соответствующим выбором зонда или энергии регистрируемых нейтронов.

Типичными приложениями ННК являются определения влажности горных пород и содержания в них элементов с аномально большими сечениями поглощения нейтронов. Определение влажности W, которая непосредственно связана с пористостью, позволяет с помощью ННК дифференцировать осадочные горные породы по литологическим признакам, оценивать прочностные качества пород и, что особенно важно, изучать свойства пластов как коллекторов нефти и газа. Остановимся лишь на основных положениях, которые позволяют выяснить принципы выбора зондов и методики нейтронных методов.

Изменение показаний ННК в зависимости от влажности горной породы определяется рядом факторов, в том числе конструкцией экрана между источником и детектором нейтронов. Общим свойством всех градуировочных кривых является инверсионный характер зависимости регистрируемой плотности потока нейтронов от водонасыщения среды. При фиксированной длине зонда R показания ННК с увеличением влажности сначала возрастают, достигают максимума при некотором значении W и затем уменьшаются. Так же изменяются показания ННК при фиксированной влажности, но разной длине зонда

Изменение показаний ННК с увеличением влажности связано с различным геометрическим расположением облака замедлившихся нейтронов относительно детектора. При малой влажности в связи с небольшим содержанием в горной породе водорода, служащего наиболее эффективным рассеивателем нейтронов, средняя длина пробега их в среде велика, и нейтронное облако формируется на значительном удалении от детектора, которого достигает лишь небольшое число нейтронов. С увеличением водородосодержания, благодаря уменьшению длины пробега L, нейтронное облако постепенно приближается к детектору, чем и вызвано появление максимума на кривой IННК(W). При большой влажности облако нейтронов снова удаляется от детектора, теперь приближаясь к источнику, и показания ННК уменьшаются.

Инверсия зависимости данных ННК от влажности характерна как для надтепловых, так и для тепловых нейтронов, поскольку их плотности в среде взаимосвязаны. На плотность тепловых нейтронов сильнее влияют вещественный состав пород и минерализация пластовых вод, в особенности содержание хлора, который имеет большое сечение захвата тепловых нейтронов. Однако чувствительность ННК-Т выше, чем ННК-НТ. Поэтому определения влажности и пористости пластов с пресной водой ведут по ННК-Т, а пластов с минерализованной водой — по ННК-НТ. Для перехода от ННК-Т к ННК-НТ достаточно окружить детектор кадмиевым экраном, который полностью поглощает тепловые нейтроны. Надтепловые же нейтроны замедляются в этом экране до тепловых и регистрируются детектором.