- •Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» Технологический колледж

- •1 Характеристика объекта и проектируемой системы

- •2 Расчет водопотребления

- •2.1 Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

- •2.2 Поливное водопотребление

- •2.3 Водопотребление промышленных предприятий

- •2.4 Противопожарное водопотребление

- •2.5 Суммарное водопотребление города

- •3. Режимы работы насосных станций I и II подъемов, определение емкости баков водонапорной башни, резервуаров чистой воды и основных режимов работы сети

- •3.1. Режимы работы насосов

- •3.2. Определение вместимости резервуаров чистой воды.

- •3.3 Определение емкости бака водонапорной башни

- •4. Гидравлический расчет водопроводной сети

- •4.1. Трассировка магистральной сети. Порядок гидравлического расчета

- •4.2.2 Определение диаметров участков сети

- •4.2.3 Определение потерь напора на участках сети и величин невязок в кольцах.

- •5. Гидравлический расчет водоводов

- •6. Определение высоты водонапорной башни

- •7. Построение пьезометрических линий и определение фактических свободных напоров в сети

- •8. Определение напоров насосов станции II подъема

- •9. Подбор насосов

- •10. Конструирование и деталировка водопроводной сети

- •Приложение 1

- •Приложение 2 Нормы расхода холодной воды в общественных зданиях [2]

- •Приложение 3 Нормативные данные для расчета расхода воды на душ на промышленных предприятиях.

- •Приложение 4 Коэффициенты неравномерности водопотребления.

- •Приложение 5

- •Приложение 6

- •Приложение 7 Размеры типовых резервуаров для воды

- •Приложение 9

- •Приложение 10

- •Приложение 11

5. Гидравлический расчет водоводов

В соответствии с принимаемой системой водоснабжения необходимо рассчитать водоводы, соединяющие водонапорную башню с сетью, и водоводы, соединяющие насосную станцию второго подъема с сетью.

Для обеспечения надежности подачи воды принимаем водоводы из двух линий. Материал труб принимается на основе технико-экономического расчета, при этом чаще всего предпочтение отдается чугуну. Длину водоводов определяем по генплану города.

Диаметр водоводов принимают по [2, табл. 12] с учетом экономического фактора равного приближенно Э = 0,75 или рассчитывают по формуле

Dэ=Э0,14Q0,42,м,

где Э - экономический фактор;

Q – расчетный расход водовода, м3/с.

Водоводы должны быть рассчитаны на характерные случаи их работы, соответствующие режимам работы сети.

Определение потерь напора в водоводах сводится в табл. 8.

Таблица 8 Определение потерь напора в водоводах

Расчетный режим работы сети |

Расчетный расход, л/с |

Экономичный диаметр, мм |

Длина,м |

Потери напора ,м |

1 Мах водоразбор |

----------------------- |

-----------------------* |

-----------------------* |

-----------------------* |

2 Мах транзит в башню |

-----------------------* |

-----------------------* |

-----------------------* |

-----------------------* |

3 Мах водоразбор при пожаре |

-----------------------* |

-----------------------* |

-----------------------* |

-----------------------* |

4 Аварийный случай |

-----------------------* |

-----------------------* |

-----------------------* |

-----------------------* |

5 Мин водоразбор |

-----------------------* |

-----------------------* |

-----------------------* |

-----------------------* |

* - в числителе показываются потери напора в водоводах второго подъема, в знаменателе - в башенных водоводах.

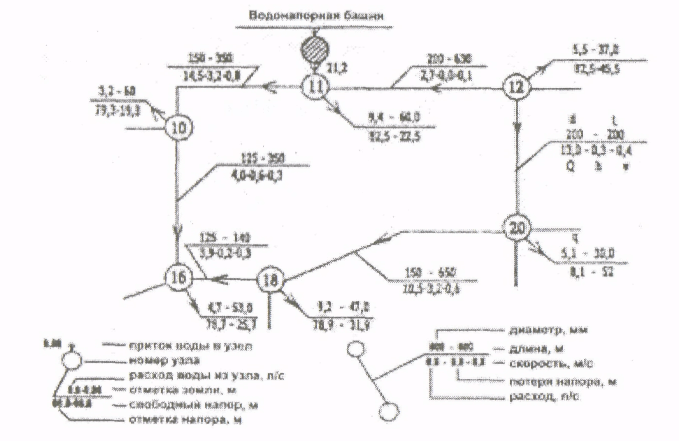

Пример графического оформления результатов расчета сети приведен на рис.8

Рисунок 8 Пример оформления результатов расчета водопроводной сети

6. Определение высоты водонапорной башни

Высота водонапорной башни определяется по формуле

Нб = Нтсв+ hБ-Д – (ZБ - ZД ), м,

где Нтсв –требуемый свободный напор в диктующей точке, м;

hБ-Д - сумма потерь напора по пути движения воды от башни до диктующей точки (для случая максимального водоразбора), м;

ZБ - отметка земли в месте расположения башни, м;

ZД - отметка земли в диктующей точке, м.

Если в результате расчетов окажется, что Нб < Нтсв, то высота башни определяется по формуле:

Нб = Нтсв +(1,5...2),м.

7. Построение пьезометрических линий и определение фактических свободных напоров в сети

В результате анализа гидравлического расчета магистральной сети намечаем самую неблагоприятную точку на сети в части обеспечения требуемым свободным напором, так называемую диктующую точку. Чаще всего ею оказывается самая удаленная от начала сети или расположенная на самой высокой отметке водоснабжаемой территории точка.

Пьезометрическая отметка в этой точке равна

Пд = Zд + Нтсв, м

где Zд - отметка земли в диктующей точке, м;

Нтсв - требуемый свободный напор, м, определяемый в соответствии с п. 2.6 настоящих указаний.

Затем определяют пьезометрическую отметку П1 для точки, расположенной на противоположном от диктующей конце участка:

П1 = Пд ± hД-1, м,

где hД-1- потеря напора на участке, м.

Пьезометрические отметки для всех других точек сети определяют по формуле

Пi+1=Пi±hi+1,м,

При вычислении пьезометрических отметок учитываются направления движения воды на участках. Например, если вода движется от диктующей точки к точке на противоположном конце участка, для которой определяется пьезометрическая отметка, то потери напора вычитаются. Если же вода движется от точки, для которой определяется пьезометрическая отметка к диктующей точке, то потери напора прибавляются.

Направление движения воды по участкам определяется по расчетным схемам сети.

Фактический свободный напор в узлах сети определяется по формуле

Нфсв =Пi.-Zi,м,

где Пi - пьезометрическая отметка i-й точки, м; Zi - отметка земли в i-й точке, м.

Определение фактических свободных напоров в узлах сети производится для всех расчетных случаев работы сети.

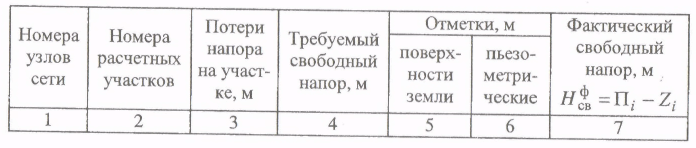

Результаты вычислений пьезометрических отметок и фактических свободных напоров во всех точках сети приводятся в табл. 9.

Таблица 9 Пьезометрические отметки и фактические свободные напоры в узловых точках сети

Если фактические свободные напоры во всех точках сети больше или равны требуемым свободным напорам, т.е. Нфсв > Нтсв то диктующая точка выбрана правильно. Если это условие не выполнено, то следует заново проанализировать результаты гидравлического расчета сети, т.е. выбрать новую диктующую точку и повторить расчет по форме табл. 9.

Для случая максимального транзита в башню диктующей точкой является сама башня, а пьезометрическая отметка определяется по формуле

ПБ=ZБ+HБ+hб,м,

где ZБ - отметка земли в месте расположения башни, м;

HБ - высота водонапорной башни, т.е. расстояние от уровня земли до дна бака, м;

hб - высота слоя воды в баке водонапорной башни, м (определяется в п. 3.3 настоящих указаний).

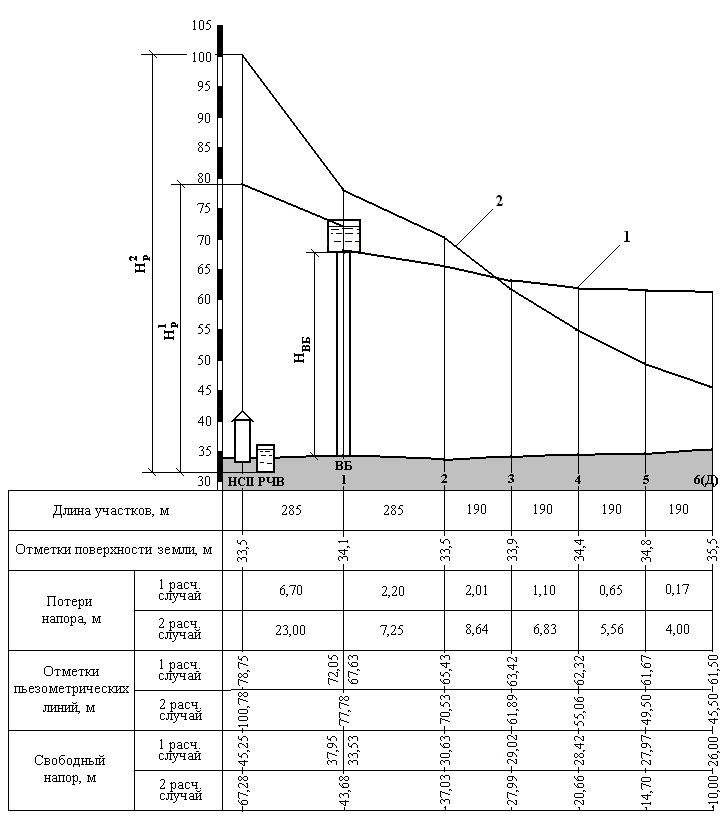

По данным табл. 9 строят профиль пьезометрических линий. Пример построения профилей пьезометрических напоров в сети показан на рис. 9.

Рисунок 9 Линии пьезометрических высот:

1–режим максимального хозяйственно-питьевого водопотребления; 2- то же при пожаротушении.