5. Полупроводниковые диоды

Полупроводниковый диод – это полупроводящий прибор с одним p-n-переходом и двумя выводами.

Различные типы полупроводниковых диодов могут отличаться друг от друга, например, по следующим признакам:

а) по применяемым исходным материалам (германиевые, кремниевые, на арсениде галлия и др.);

б) по структуре перехода (точечные и плоскостные);

в) по технологии изготовления (сплавные, диффузионные, эпитаксиальные и др.);

г) по функциональному назначению (выпрямительные, детекторные, импульсные и т. д.);

д) по частотному диапазону (низкочастотные, высокочастотные и сверхвысокочастотные);

е) по мощности рассеяния (маломощные, средней мощности и мощные);

ж) по конструктивному оформлению (стеклянные, металлические, металлокерамические, пластмассовые).

5.1. Методы получения полупроводниковых диодов

В точечных диодах p-n-переходы образуются точечно-контактным способом. Например, к пластинке германия, напаянной с помощью олова на кристаллодержатель, подводят и прижимают заостренную иглу из бериллиевой бронзы (рис. 5.1). Диаметр острия порядка 20 – 50 мкм. В месте соприкосновения иглы с полупроводником образуется выпрямляющий переход. Для улучшения его свойств через контакт иглы с германием пропускают мощные короткие импульсы тока, при этом конец иглы сплавляется с полупроводником, обеспечивая стабильность и механическую прочность контакта.

Одновременно при повышенной температуре медь диффундирует внутрь германия, образуя под контактной иглой полусферическую область p-типа, так как медь в германии является акцепторной примесью.

|

Рис. 5.1. Структура точечного диода |

Для увеличения концентрации акцепторной примеси в p-области зачастую на конец иглы перед прижатием наносят индий или алюминий. Таким образом, p-n-переход образуется в результате диффузии примеси из иглы и возникновения под иглой p-области в германии n-типа. Точечные диоды имеют очень маленькую емкость, так как площадь p-n-перехода небольшая, поэтому их используют главным образом при изготовлении диодов высокой и сверхвысокой частоты.

В плоскостных диодах, у которых линейные размеры перехода, определяющие его площадь, значительно больше толщины, p-n-переходы получают методами сплавления, диффузии, эпитаксии, выращивания.

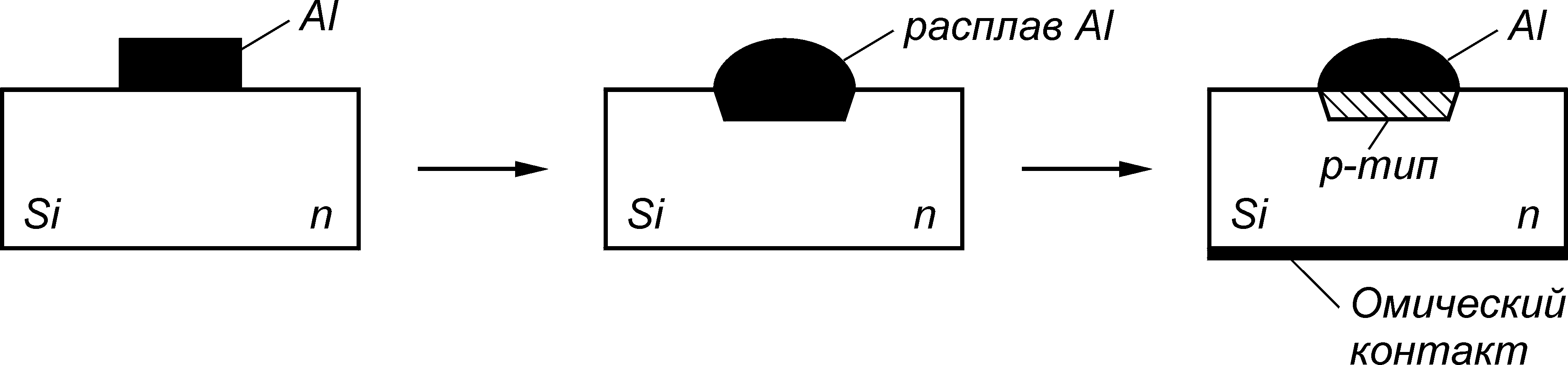

Сплавные переходы (отсюда и название сплавные диоды) получают вплавлением примеси в монокристалл полупроводника. Например, небольшая таблетка алюминия помещается на поверхность кристалла кремния p-типа, и все нагревается до температуры несколько ниже температуры плавления алюминия, но достаточной для образования эвтектики Al–Si (приблизительно 580 oС), в результате чего образуется небольшая область расплава Al–Si. При остывании на границе расплава кристаллизуется тонкий слой кремния, сильно легированный алюминием, т.е. слой с проводимостью p-типа (р+) на кристалле n-типа (рис. 5.2).

|

Рис. 5.2. Схема получения сплавного перехода |

Верхняя часть алюминиевой таблетки используется в качестве омического контакта к области p-типа. С помощью напыленного на обратную поверхность кристалла золота, содержащего около 0,1 % сурьмы, создается при температуре около 400 oС невыпрямляющий омический контакт с кремнием n-типа.

Сплавные p-n-переходы получаются несимметричными, т.е. рр >> nn, поэтому у такого диода дырочная составляющая тока диффузии значительно больше электронной составляющей:

![]() .

.

Область p-n-перехода с большой концентрацией основных носителей заряда называют эмиттером, а область с меньшей концентрацией основных носителей, в которую инжектируются неосновные носители для этой области носителей заряда, – базой.

Сплавные резкие переходы имеют значительно большую площадь, чем точечные, соответственно их емкость много больше.

При изготовлении плоскостного диффузионного перехода применяют различные методы, в основе каждого из них – диффузия примесного вещества (донорного или акцепторного) в исходную полупроводниковую пластину p-или n-типа (соответственно) при больших температурах (более 1000 oС). При этом концентрация введенной в поверхностный слой примеси уменьшается с глубиной, поэтому p-n- переход получается плавным.

Глубина диффузии примеси в кристалле зависит от температуры и времени проведения диффузии, поэтому ее легко контролировать.

С целью получения меньшего разброса параметров при изготовлении диодов в едином технологическом цикле методом дополнительного травления уменьшают площадь диффузионной области, т. е. создают так называемый меза-переход (в переводе с испанского – выступ, столик) (рис. 5.3, а).

|

Рис. 5.3. Основные диффузионные методы получения p-n-переходов:а) диффузионный меза-переход; б) диффузионный планарный переход; в) диффузионный планарный переход на эпитаксиальной подложке. |

Планарные переходы получили свое название потому, что p-n-переходы диодных структур (также это относится и к транзисторным структурам) и контакты ко всем областям расположены на одной плоскости полупроводникового кристалла.

Схематично последовательность операций при получении планарных переходов показана на рис. 5.3, б. Нагревая пластину кремния в потоке кислорода, получают на ее поверхности слой диоксида кремния необходимой толщины (обычно в пределах 0,5 – 1,2 мкм). Затем методом фотолитографии селективно удаляется оксидный слой, и в свободные от SiO2 «окна» проводится диффузия примеси (в нашем примере атомов бора), и получают p-n-переход. Применяя вновь метод фотолитографии, травлением удаляют SiO2 с участков кремния n- и p-типов для создания омических контактов к этим областям методом напыления алюминия.

Для уменьшения последовательного сопротивления в планарной технологии обычно используется эпитаксиальная подложка, т.е. на поверхности сильно легированного низкоомного кремния выращивается слабо легированный высокоомный эпитаксиальный слой. И далее технология получения диффузионного перехода (рис. 5.3, в) аналогична предыдущему методу.

Методом эпитаксии можно получить плоскостный диод непосредственно без использования процесса диффузии. На полупроводниковую пластину кремния p-типа наращивают кристаллический слой, называемый эпитаксиальным с донорной примесью, в результате чего получают резкий p-n-переход. Наращивание эпитаксиального слоя проводится из паровой фазы на поверхность монокристаллического полупроводника, при этом кристаллографическая решетка эпитаксиальной пленки продолжает ориентацию решетки исходной пластины – подложки.

Эпитаксиальные диоды обычно имеют малое падение напряжения в открытом состоянии и высокое пробивное напряжение.