- •4. Электронно-дырочный переход

- •4.1. Электрические переходы

- •4.2. Образование и свойства p-n-перехода

- •4.3. Прямое включение p-n-перехода

- •4.4. Обратное включение p-n-перехода

- •4.5. Вольт-амперная характеристика p-n-перехода

- •4.6. Явление пробоя p-n-перехода

- •4.7. Емкости p-n-перехода

- •Диффузионная емкость

- •4.8. Контакт металл–полупроводник

- •Контрольные вопросы

4.6. Явление пробоя p-n-перехода

Практика показывает, что имеется предел повышения запирающего напряжения на переходе. Этот предел определяется пробоем p-n-перехода. Пробой p-n-перехода проявляется в резком увеличении тока, протекающего в обратном направлении, которое возникает при достижении критического значения подаваемого напряжения. Пробой p-n-перехода связан с увеличением числа носителей заряда в переходе.

Механизм пробоя в объеме p-n-перехода и величина напряжения пробоя Uпроб зависят от ширины перехода dp-n, которая определяется концентрацией примесей N в полупроводнике, и от напряженности поля в переходе. При том же напряжении на переходе напряженность поля в переходе будет тем больше, чем выше концентрация примесей в полупроводнике.

Ширина для резкого p-n-перехода определяется как

![]() ,

,

а для плавного p-n-перехода как

![]() .

.

Соответственно максимальная напряженность поля резкого перехода будет в 2 раза выше средней напряженности поля, а для плавного перехода – в 1,5 раза.

В настоящее время различают четыре разновидности пробоя p-n-перехода:

лавинный пробой, или пробой за счет ударной ионизации;

тепловой пробой за счет кумулятивного разогрева перехода;

туннельный пробой;

поверхностный пробой.

Лавинный пробой вызывается ударной ионизацией, которая происходит тогда, когда напряженность электрического поля, вызванная обратным напряжением, достаточно велика, что характерно для резкого p-n-перехода, когда концентрация в одной из областей существенно превосходит концентрацию в другой области.

При обратном включении перехода напряженность электрического поля Е в переходе оказывается достаточной, чтобы сообщить неосновным носителям, входящим в переход, такую энергию, что при соударении с атомами ионизируют их с образованием пары электрон–дырка. Вновь появившиеся носители заряда ускоряются электрическим полем и в свою очередь могут вызвать ионизацию следующего атома и т.д. В переходе получается лавинное умножение числа носителей, так что число носителей (например, электронов n), уходящих из перехода, становится значительно больше числа носителей no, поступающих в переход.

Отношение n/no = M называется коэффициентом лавинного умножения носителей, который показывает, во сколько раз лавинный ток, протекающий через p-n-переход, больше обратного тока: Iл = MIобр. Коэффициент лавинного умножения зависит от величины приложенного к переходу напряжения:

![]() ,

,

где m – некоторая постоянная для данного полупроводника, например, для кремния p-типа m = 3, а для n-типа m = 5.

Напряжение лавинного пробоя Uпроб.л. зависит от материала полупроводника, его удельного сопротивления и типа перехода:

![]() ,

,

где А и В – некоторые постоянные коэффициенты, зависящие от типа полупроводникового материала.

Например, для кремниевых сплавных переходов эти соотношения равны: Uпроб.л. = 860,64 для электронного типа, и Uпроб.л. = 230,75 для дырочного типа.

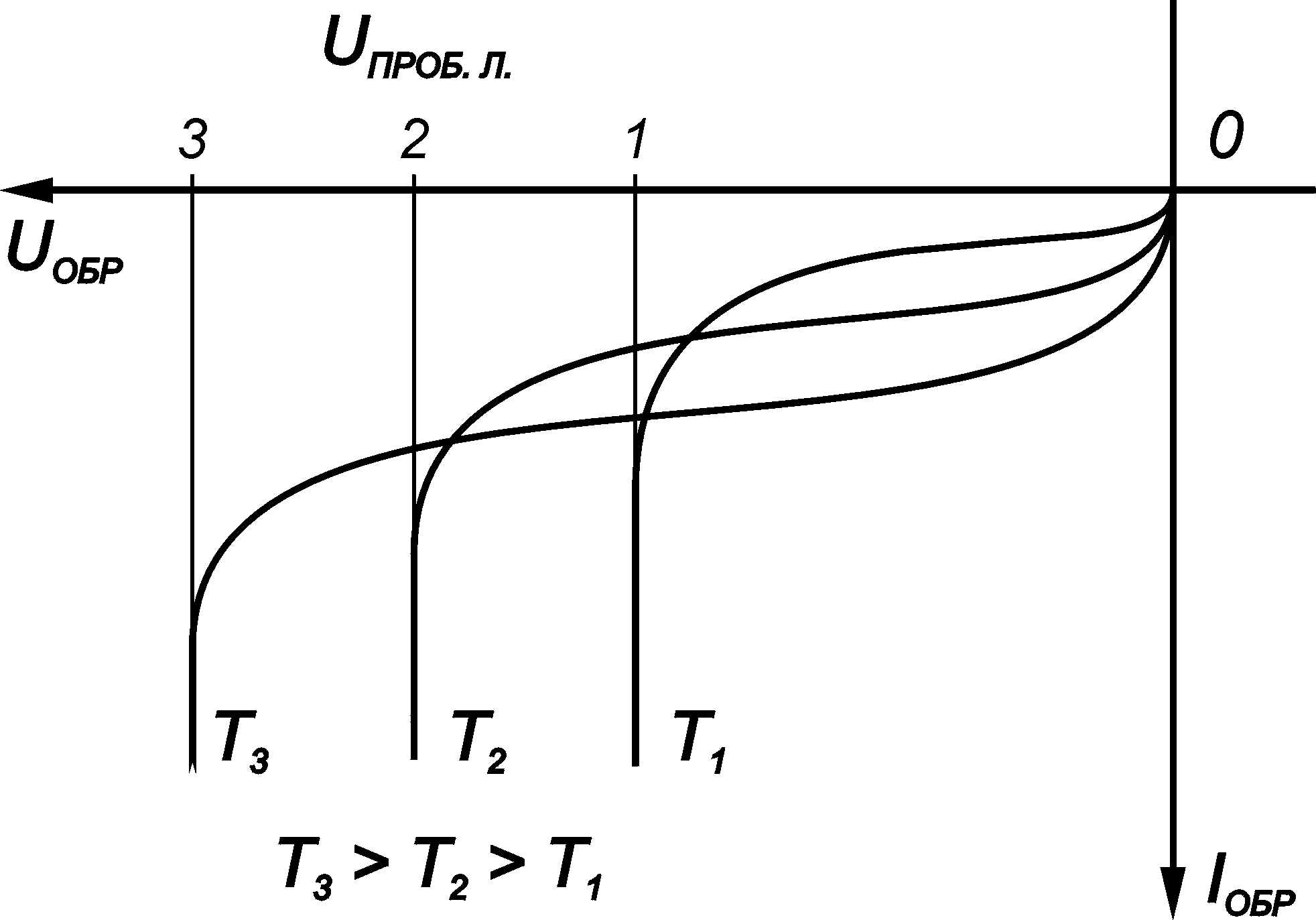

Напряжение лавинного пробоя Uпроб.л. с повышением температуры увеличивается (рис. 4.5), так как с ростом температуры увеличивается число столкновений носителей с атомами решетки, но при этом средняя длина свободного пробега уменьшается, поэтому для приобретения достаточной для ударной ионизации энергии носителями тока при повышенной температуре необходимо более сильное электрическое поле.

Тепловой пробой возникает в результате разогрева p-n-перехода, когда количество теплоты, выделяемое током в переходе, больше количества теплоты, отводимой от него. Тепловой пробой характерен для плавных (широких) p-n-переходов, в которых напряженность электрического поля меньше напряженности электрического поля в резких переходах.

Обратный ток, протекающий через переход и обусловленный неосновными носителями, разогревает переход. При этом происходит тепловое возбуждение валентных электронов

|

Рис. 4.5. Зависимость лавинного пробивного напряжения от температуры |

и переход их в зону проводимости. Если выделяемое в переходе тепло превышает отводимое от перехода, то температура перехода начинает повышаться, что вызывает дальнейшее увеличение обратного тока, вследствие чего переход еще более разогревается и т.д. В итоге ток через p-n-переход лавинообразно увеличивается, и наступает тепловой пробой. Получается положительная тепловая обратная связь, называемая еще кумулятивным разогревом перехода. Явление теплового пробоя необратимое, т.к. происходит разрушение структуры полупроводника, и p-n-переход может выйти из строя.

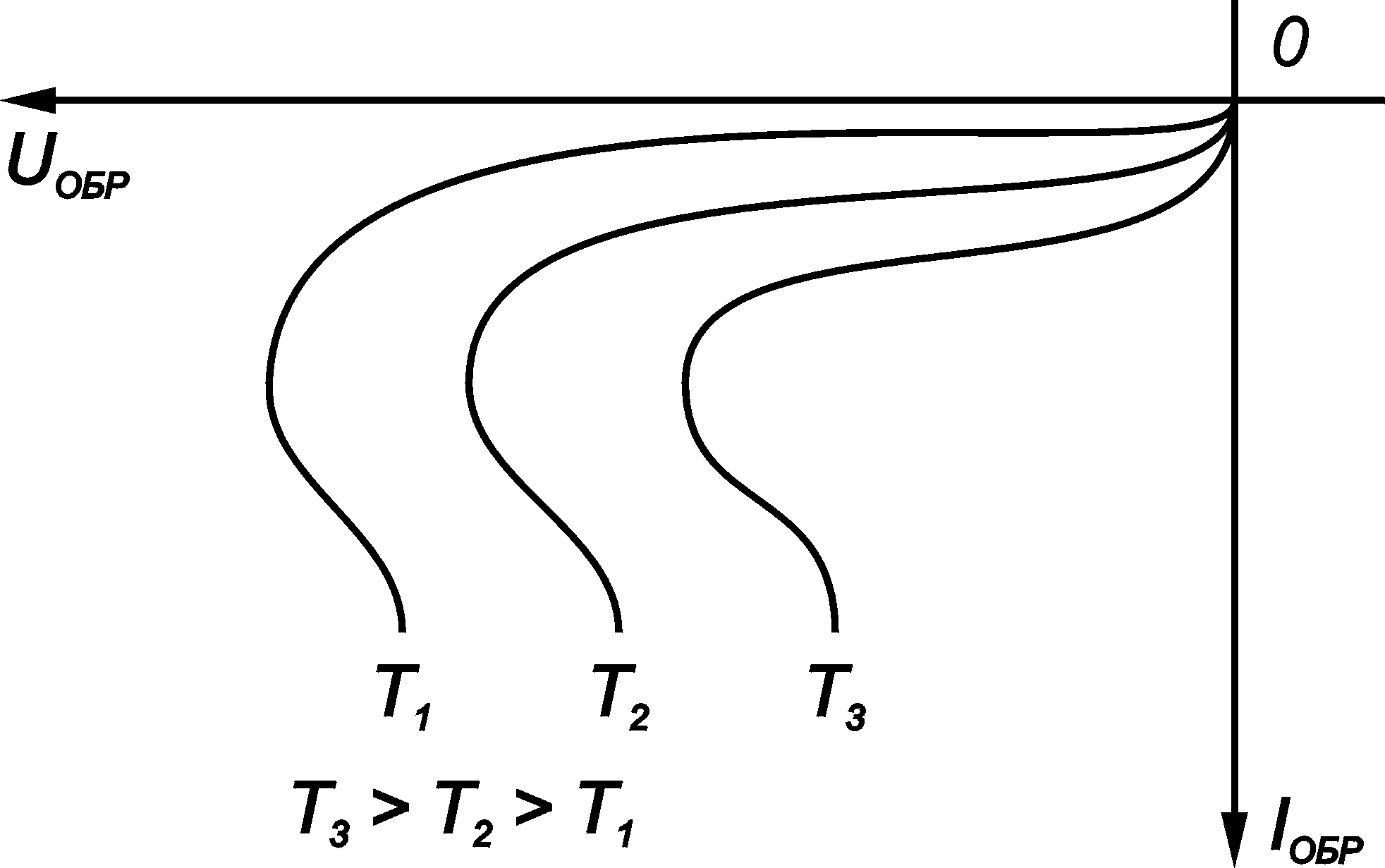

Напряжение теплового пробоя Uпроб.т. зависит от температуры окружающей среды, обратного тока и условий отвода тепла. С увеличением температуры Т напряжение теплового пробоя уменьшается (рис. 4.6).

В узких (тонких) p-n-переходах даже при значительной напряженности поля носители заряда не успевают за время, которое они находятся в поле перехода, приобрести достаточную для разрыва связи энергию. Для таких переходов будет характерен туннельный пробой. Такие переходы получаются при больших концентрациях примесей в полупроводниках (порядка 1019 – 1020 см–3) и имеют ширину перехода порядка 0,01 – 0,02 мкм.

|

Рис. 4.6. Зависимость теплового пробоя от температуры |

В основе туннельного пробоя лежит туннельный эффект, суть которого заключается в прохождении («просачивании») электронов сквозь очень узкий потенциальный барьер, высота которого больше, чем энергия электронов. При этом напряженность электрического поля в переходе должна быть достаточно высокой (более 105 В/см). При такой напряженности энергетические зоны искривляются настолько, что энергия электронов валентной зоны полупроводника p-типа становится такой же, как и энергия свободных электронов зоны проводимости полупроводника n-типа. В результате происходит переход электронов «по горизонтали» из области p-типа в область n-типа, т.е. возникает туннельный ток. Практически начало туннельного пробоя оценивается по десятикратному превышению туннельного тока над обратным.

Вид обратной характеристики p-n-перехода при туннельном пробое аналогичен виду лавинного пробоя. Эксперименты показали, что туннельный пробой наблюдается у германиевых и кремниевых как сплавных, так и диффузных переходов при удельных сопротивлениях менее 0,1 Ом·см. Напряжение туннельного пробоя составляет при этом менее 2 В для германиевых и менее 5 В для кремниевых переходов. Пробивное напряжение свыше 5 В для германиевых и свыше 7 В для кремниевых переходов соответствуют лавинному пробою; промежуточные значения соответствуют одновременному существованию обоих видов прибоя.

Вероятность туннельного перехода электронов из валентной зоны полупроводника p-типа в зону проводимости полупроводника n-типа зависит от ширины запрещенной зоны E. При увеличении температуры ширина запрещенной зоны уменьшается, переход сужается (т.е. dp-n уменьшается), ток, обусловленный туннельным эффектом, увеличивается, поэтому напряжение пробоя снижается.

Явление поверхностного пробоя заключается в следующем. Поверхностный заряд, который практически всегда имеется на поверхности полупроводника в месте выхода p-n-перехода на поверхность, может повышать или понижать напряженность поля в переходе, искажая картину поля идеального p-n-перехода. Это приведет к увеличению или уменьшению ширины перехода в области выхода перехода на поверхность полупроводника. Выше указывалось, что ширина перехода определяется в основном той областью полупроводника, которая имеет большее удельное сопротивление, т.е. высокоомной областью.

Если

знак поверхностного заряда противоположен

знаку основных носителей в высокоомной

области, то напряженность поля у

поверхности будет выше, переход у

поверхности будет ýже и пробой на

поверхности произойдет при меньшем

напряжении, чем без учета поверхностного

эффекта. Уменьшение диэлектрической

проницаемости среды у поверхности

полупроводника усиливает этот эффект.

Если

знак поверхностного заряда противоположен

знаку основных носителей в высокоомной

области, то напряженность поля у

поверхности будет выше, переход у

поверхности будет ýже и пробой на

поверхности произойдет при меньшем

напряжении, чем без учета поверхностного

эффекта. Уменьшение диэлектрической

проницаемости среды у поверхности

полупроводника усиливает этот эффект.

Практика показала, что для германия в воздухе значение напряжения поверхностного пробоя может быть в 5 и более раз меньше, чем для объемного пробоя. Для уменьшения возможности поверхностного пробоя в полупроводниковых приборах применяют защитные покрытия с высоким значением диэлектрической проницаемости.