- •Вопрос 1. Схема абстрактного технологического процесса. Классы информационных технологий, их состав, примеры.

- •Вопрос 7. Xml и xhtml. Описание элемента и списка атрибутов в xml. Спецификация описания типа документа в xml, альтернативная dtd.

- •Вопрос 8. DocBook. Odf.

- •Вопрос 10. Процесс сжатия mp3.Понятие биттрейта. Характеристики стандартных биттейтов при сжатии звука.

- •Вопрос 11. Кодирование стереосигнала в мр3. Форматы хранения аудиоинформации.

- •Вопрос 13. Форматы графических файлов.

- •Вопрос 14. Принцип оцифровки изображения. Режимы цветопередачи при оцифровке изображения. Понятие интерполяционного повышения разрешения. Три основных способа интерполяции. Twain.

- •3 Основные способа интерполяции:

- •Полноцветный

- •Вопрос 15. Составные части стандарта mpeg-2. Внутрикадровое и межкадровое сжатие. Отличия mpeg и m-jpeg. Процесс сжатия видеосигнала в mpeg-2.

- •Вопрос 16. Моделирование и конфигурирование сцены в процессе построения трехмерной компьютерной модели.

- •Вопрос 17. Рендеринг в процессе построения трехмерной компьютерной графики. Методы, применяемые при рендеринге.

- •Вопрос 18. Ocr. Общая характеристика. Основные принципы. Основные методы.

- •Вопрос 19. Технологический процесс использования abbyy Fine Reader. Принципы ipa.

- •Вопрос 20. Общий принцип mda. Классификаторы, используемые при распознавании символов в abbyy Fine Reader.

- •Вопрос 21. Технологии распознавания речи. Общие принципы распознавания речи. Акустическая и лингвистическая модели.

- •Вопрос 22. Классификация систем распознавания речи. Применение систем распознавания речи.

- •Вопрос 23. Критерии оценки качества озвучивания речи. Факторы, влияющие на озвучивание слов. Основные подходы к озвучиванию речи.

- •Модуль лингвистической обработки.

- •Вопрос 25. Этапы процесса машинного перевода. Фразеологический машинный перевод.

- •27. Защита файлов. Общий подход и подход unix. Организация многопользовательского доступа к файлам.

- •Вопрос 28. Файловая система ntfs.

- •Вопрос 31. Язык sql. Понятие транзакции. Свойства acid-транзакций.

- •Вопрос 32. Основные функции субд. Основные структурные элементы субд. Функции утилит администратора бд.

- •Вопрос 34. Коммутация пакетов. Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Базовые сетевые топологии.

- •Вопрос 36. Протоколы электронной почты. Почтовые клиенты. Распределенные файловые системы Internet.

- •Вопрос 37. Распределенные информационные системы Интернет.

- •Вопрос 38.Системы распределенной обработки и системы распределенных данных. Типы распределенных субд.

- •Вопрос 39. Клиент-серверные архитектуры распределенной обработки данных.

- •Вопрос 40. Архитектура сервера бд. Модели распределения функций между клиентом и сервером. Концепция активного сервера.

- •Вопрос 41. Схемы размещения и доступа к данным в распределенных бд. Управление параллельной обработкой в распределенной бд.

- •Вопрос 42. Технологии и средства удаленного доступа. Odbc, rpc.

- •Вопрос 43. Dcom.

- •Вопрос 44. Информационная безопасность. Защита информации. Меры информационной безопасности. Наиболее распространенные угрозы. Принципы анализа угроз.

- •Вопрос 45. Меры программно-технической безопасности.

- •Вопрос 47. Классические методы шифрования. Симметричные криптосистемы и имеющиеся стандарты.

- •Вопрос 48. Асимметричные криптосистемы. Системы электронно-цифровой подписи. Технологии использования криптопровайдеров Microsoft.

- •Вопрос 49. Компьютерные вирусы и методы защиты от них.

- •Вопрос 50. Средства защиты данных в субд. Защита информации в сетях.

Вопрос 38.Системы распределенной обработки и системы распределенных данных. Типы распределенных субд.

Распределенные информационные технологии – это технологии создания распределенных информационных систем. Одним из наиболее важных вопросов архитектуры распределенных ИС является вопрос организации информационного фонда этих систем, т.е. распределенных баз данных. Выделяют две разновидности систем распределенных БД: системы распределенной обработки и системы распределенных данных.

Системы распределенной обработки – системы, в которых выполняется многопользовательская распределенная работа с БД, размещенной на центральном компьютере.

Системы распределенных данных отличаются от систем распределенной обработки размещением БД (и других ресурсов) на различных ЭВМ сети.

Характерные свойства систем распределенных данных:

БД представляет собой логически связанные данные, разделяемые на некоторое количество фрагментов.

Фрагменты распределяются по разным узлам, которые связаны между собой сетевыми соединениями.

Может быть предусмотрена репликация фрагментов.

Доступ к данным на каждом узле происходит под управлением СУБД, которая на каждом узле должна поддерживать работу как локальных приложений, так и глобальных.

Основные условия и требования к распределенной обработке данных:

прозрачность относительно расположения данных;

гетерогенность системы;

гетерогенность относительно сети;

поддержка распределенных запросов;

поддержка распределенных изменений;

поддержка распределенных транзакций;

безопасность;

универсальность доступа.

Ни одна из существующих СУБД не удовлетворяет этим требованиям в полной мере.

Типы распределенных СУБД:

Однородные СУБД. Все узлы используют один и тот же тип СУБД. Однородные системы значительно проще проектировать и сопровождать, добавляя новые узлы к существующей распределенной системе и повышая производительность системы за счет параллельной обработки информации.

Разнородные СУБД. Обычно возникают в тех случаях, когда узлы, уже эксплуатирующие свои собственные системы с базами данных, со временем интегрируются в распределенную систему. В разнородных системах для организации взаимодействия между различными типами СУБД требуется обеспечивать преобразование передаваемых данных, для чего между программным обеспечением узлов должны быть распределены функции по трансляции запросов на языки СУБД, находящихся в узлах.

Распределенная СУБД имеет функции, аналогичные функциям локальной СУБД, но расширенные по сравнению с ними.

Вопрос 39. Клиент-серверные архитектуры распределенной обработки данных.

Клиент-серверная архитектура распределенной обработки данных.

В большинстве случаев организация взаимодействия пользователя с БД строится на основе модели клиент-сервер, то есть приложения реализующие какой либо тип модели отличаются способом распределения функции между двумя частями системы – клиентской, которая отвечает за целевую обработку данных и реализации взаимодействия с пользователем, и сервер – который обеспечивает, обрабатывает запросы и отправляет запросы клиента для специальной обработки.

Сервер – это программный комплекс реализации СУБД, определение данных, чтение и запись данных, поддержку схем внешнего концептуального и внутреннего уровня, диспетчеризацию и выполнение запросов.

Клиент – это программное обеспечение разрабатываемое как пользователями так и поставщиками СУБД, работающие поверх СУБД и обращающиеся для операциями над данными к компонентам СУБД через интерфейс внешнего уровня.

Технологии клиент-сервер принято разделять все функции системы на 4 группы: ввод о отображение данных(пользовательского интерфейса); реализация логики предметной или прикладной области; фундаментальные функции хранения и управления информационными ресурсами; служебные функции организации взаимодействия между функциями первых 3 групп.

В зависимости от группировки и размещения этих функций в узлах сети выделяют 4 подхода:

Файловый сервер FS – компоненты представления предметной логики и доступа к ресурсу сосредоточены на клиентской машине. Предоставляет только функции файлового доступа, доступ к ресурсам предоставляется файловыми операциями.

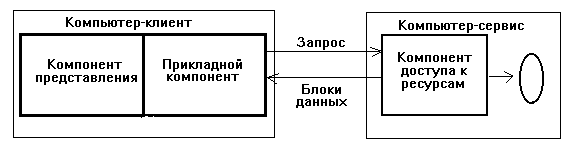

Доступ к удаленным данным RDA – коды компонента представления и прикладного компонента совмещены и выполняются на компьютере клиента, который поддерживает как функции ввода и отображения данных так и прикладные функции. Доступ к информационным ресурсам обеспечивается как правило операторами специального языка (например SQL) или вызовами функций специализированной библиотеки API. С удаленным компьютером, например сервером БД, ведется обмен запросами и блоками данными.

Модель доступа к удаленным данным.

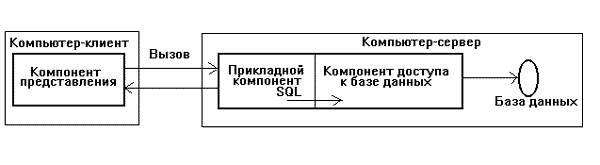

Сервер БД DBS – процесс выполняемый на компьютере-клиенте ограничивается функцией представления. Прикладные функции реализованы в хранимых процедарх. Они храняться непосредственно в БД на сервере БД. Понятие информационного ресурса для этой модели сужено до БД поскольку механизм хранимых процедур имеется пока только в БД.

Модель сервера базы данных.

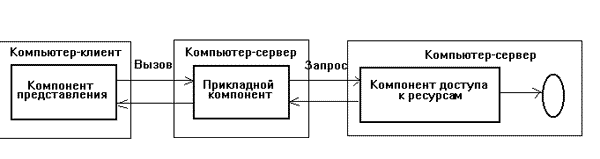

Сервер приложений AS – приклданой компонент размещается на отдельной машине. Таким образом трех-звенная архитектура является более общей моделью по отношению двух-звенной модели. Обособление компонента поддержки бизнес правил способствуют повышению специального компонента или к клиентской информационной системы и эффективности ее функционирования. Модель подразумевает обобщение до многозвенной архитектуры содержащей множество прикладных компонентов поддержания различных уровней семантики и бизнес логики.

Модель сервера приложений.

На практике часто используют смешанные модели, когда поддержка целостности БД и некотооеы простейшие прикладные функции поддерживаются хранимыми процедурами как DBS, а более сложные функции реализуются непосредственно в клиентской прикладной программе, например RDA.