- •1. Природный объект, методы изучения, история развития

- •1.1. Предмет лесного ландшафтоведения

- •1.2. Народные ландшафтные понятия и их применение

- •1.3. Географическое учение о лесе г.Ф. Морозова

- •1.4. Фитоиндикационные методы оценки земель

- •1.5. Аэрометоды изучения птк

- •1.6. Научные и методические выводы

- •2.2. Строение птк

- •2.3. Элементы ландшафта

- •2.4. Изображение элементов ландшафта на источниках информации

- •2.5. Ландшафтные и экологические индикаторы

- •3. Экологическая оценка лесных земель

- •3.1. Общие понятия

- •Экологическая оценка земель

- •3.2. Трофность

- •3.3. Водность

- •3.4. Рыхлость

- •3.5. Подвижность

- •3.6. Мерзлотность

- •3.7. Дренаж

- •3.8. Затопляемость

- •3.9. Нарушенность

- •3.10. Определение ступеней экологического режима

- •4.Литогенная основа природного территориального комплекса

- •4.1. Свойства литогенной основы природного территориального комплекса

- •4.2. Денудация и аккумуляция

- •4.3. Образование осадков и монолитных горных пород

- •4.4. Типы земной коры

- •4.5. Литогенная основа денудационных и аккумулятивных ландшафтов

- •4.6. Индикационная роль почв (педоиндикаторы)

- •4.7. Рельеф, его формы и элементы

- •4.8. Влияние рельефа на экологический режим земель

- •5. Атмосфера и климат природного территориального комплекса

- •5.1. Атмосфера и климат

- •5.2. Широтные пояса, океаничность и континентальность климата

- •5.3. Климат гор

- •5.4. Основные типы климата

- •6. Вода природного территориального комплекса

- •6.1. Ландшафтоформирующая роль воды

- •6.2. Водный баланс птк

- •6.3. Поверхностные и подземные воды

- •6.4. Эрозионно-гидрографическая и дренажная сети

- •6.5. Густота и плановый рисунок дренажной сети

- •6.6. Водно-минеральное питание

- •Краткие выводы

- •7. Растительность как компонент и индикатор природного территориального комплекса

- •7.1. Растительность как компонент птк

- •7.2. Фитоиндикаторы

- •7.3. Экологический ареал

- •7.4. Фитоиндикация экологического режима лесных земель

- •7.5. Фитоиндикаторы трофности

- •7.6. Фитоиндикаторы водности

- •7.7. Фитоиндикаторы затопления

- •7.8. Фитоиндикационная оценка лесных земель

- •8. Ландшафтно-экологические свойства основных древесных пород-лесообразователей

- •8.1. Общие положения

- •8.2. Сосна обыкновенная

- •8.3. Ель (европейская и сибирская)

- •8.4. Пихта сибирская

- •8.5. Лиственница сибирская

- •8.6. Лиственница даурская

- •8.7. Сосна сибирская (кедр сибирский)

- •8.8. Береза бородавчатая, повислая

- •8.9. Береза пушистая

- •8.10. Осина, тополь дрожащий

- •8.11. Ольха клейкая, черная

- •8.12. Ольха белая, серая

- •8.13. Дуб летний, черешчатый

- •8.14. Бук лесной

- •8.15. Граб обыкновенный

- •8.16. Липа мелколистная, сердцелистная

- •8.17. Клён платановидный, остролистный

- •8.18. Вяз гладкий, обыкновенный

- •8.19. Ильм горный, вяз шершавый

- •9.2. Ландшафтные закономерности размещения животных

- •9.3. Ландшафтные закономерности расселения человека и размещение его хозяйственной деятельности

- •9.4. Преобразование человеком природных ландшафтов

- •9.5. Антропоинднкаторы птк и экологических режимов земель

- •10. Природные территориальные комплексы земли, их свойства, структура и масштабные уровни изучения

- •10.1. Структура птк

- •10.2. Масштабные уровни лмал

- •10.3. Природные свойства ландшафтных единиц

- •10.4. Генетическое единство

- •10.5. Относительная однородность птк

- •10.6. Сопряжённость компонентов

- •10.7. Литогенность структуры птк

- •10.8. Сопряжённость птк

- •10.9. Литогенность рубежей птк

- •10.10. Повторяемость птк

- •10.11. Геокомплексы Земли

- •11. Природный территориальный комплекс аккумулятивных равнин

- •11.1. Птк аллювиальных равнин

- •11.2. Птк аллювиальных террас

- •11.3. Птк ледниковых и водно-ледниковых равнин

- •11.4. Птк эоловых равнин

- •12. Природный территориальный комплекс денудационных равнин

- •12.1. Процесс денудации

- •12.2. Особенности птк денудационных равнин

- •12.3. Структура денудационных ландшафтов

- •13. Природный территориальный комплекс болот

- •13.1. Условия образования болотных птк

- •13.2. Стадии развития и структура болот

- •13.3. Классификация болотных фаций

- •13.4. Классификация болотных урочищ

- •13.5. Болотные урочища замкнутых впадин

- •13.6. Болотные урочища сточных впадин

- •13.7. Болотные урочища пологих склонов

- •13.8. Болотные урочища подножий склонов

- •13.9. Болотные урочища логов, дельт, стариц

- •13.10. Система болотных урочищ

- •13.11. Заключение

- •14. Природный территориальный комплекс гор

- •14.1. Высотные и экспозиционные различия птк гор

- •14.2. Ландшафтный пояс гор

- •14.3. Морфология горного ландшафта

- •15. Методика ландшафтного изучения и картографирования лесов

- •15.1. Сбор ландшафтных источников информации

- •Зависимость решаемых задач от масштаба общегеографических карт

- •15.2. Ландшафтно-морфологическая интерпретация лии

- •15.3. Ландшафтная интерпретация общегеографических карт

- •15.3.1. Рельеф и местоположение

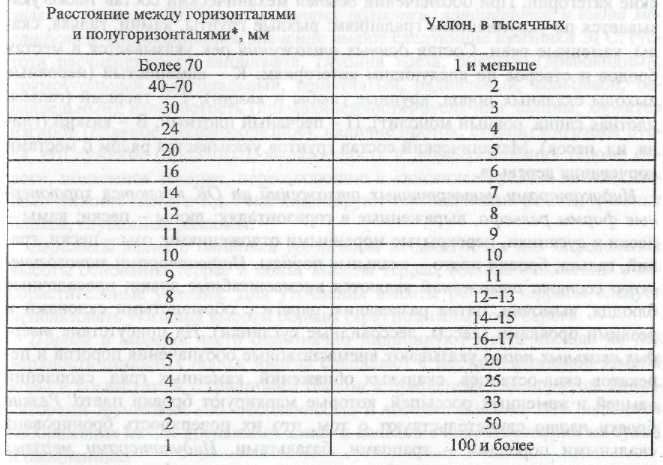

- •Уклоны в тысячных в зависимости от расстояния между горизонталью и полугоризонталью (сечение 2,5 м)

- •15.3.2. Рыхлые отложения и подстилающие горные породы

- •15.3.3. Эрозионно-гидрографическая сеть

- •15.3.4. Болота

- •15.3.5. Растительность и древостой

- •Почвенно-растительные индикаторы

- •15.3.6. Хозяйственное использование земель

- •15.4. Ландшафтная интерпретация тематических карт

- •15.4.1. Геологические карты

- •15.4.2. Карты четвертичных отложений

- •15.4.3. Почвенные карты

- •15.4.4. Лесохозяйственные карты

- •15.4.5. Аэрокосмические снимки

- •15.5. Составление ландшафтных карт

- •15.6. Полевые работы на ключевых участках и ландшафтных профилях

- •15.7. Ландшафтные профили

Уклоны в тысячных в зависимости от расстояния между горизонталью и полугоризонталью (сечение 2,5 м)

*Если нет подугоризонталей, расстояние между сплошными горизонталями делится на два.

Для оценки дренажа земель равнины по карте нужно знать, кроме уклона поверхности, расстояние до ближайшей дрены, выпуклость формы рельефа (выпуклые формы рельефа; гряды, гребни, мысовидные части плакоров; вогнутые формы: подсклоновые равнины, ложбины, днища водотоков, лога), подпор на пути стока естественными или искусственными препятствиями (возвышениями), геологическое строение и литологический состав горных пород, увлажнение (песок на суглинке или глине); дренаж (подстилаие отложений песком, песчаником, известняком).

15.3.2. Рыхлые отложения и подстилающие горные породы

Сведения о составе рыхлых отложений на ОК можно получить по соответствующим внемасштабным знакам (песок, суглинок, глина, галечник, щебнистые грунты и т.д.) и ландшафтным индикаторам – формам рельефа, озерам, болотам, растительным сообществам и следам деятельности человека (карьеры, дренажные канавы и т.д.). Характеристики грунтов даются на тыльной стороне карт М 1: 200 000 в «Справке о местности» и на мелкомасштабной «Схеме грунтов» с разделением на три-четыре литологиче-ские категории. При обозначении осыпей механический состав также указывается по укрупненным градациям: рыхлые грунты, камни, галька, скалы, каменные реки. Состав донных отложений рек указывается в местах бродов и створов по следующим категориям: К - каменистый (неровные выходы скальных пород, крупные глыбы и камни), Т - твердый (галька, плотная глина, ровный монолит), П - песчаный плотный, В - вязкий (глина, ил, песок). Механический состав грунтов указывается рядом с местами корчевания деревьев.

Индикаторами четвертичных отложений на ОК являются характерные формы рельефа, выраженные в горизонталях: дюны – пески; камы – пески и суглинки, перекрытые моренными отложениями; озы – пески, гравий, галька; бровки плато – скальные породы. Индикаторами литологического состава отложений являются внемасштабные знаки: просадочные блюдца, вымочки, пятна развевания, овраги с обрывистыми склонами и резкими бровками (лёссы, лёссовидные суглинки). На присутствие твёрдых скальных пород указывают внемасштабные обозначения порогов и перекатов скал-останцев, скальных обнажений, каменных гряд, скоплений камней и каменных россыпей, которые маркируют бровки плато. Резкие бровки плато свидетельствуют о том, что их поверхность бронирована скальными породами – траппами, базальтами. Индикаторами мерзлых грунтов являются внемасштабные знаки ледяных, торфяных и минеральных бугров, термокарста, полигонального рельефа; просадочные и провальные ямы указывают на карбонатные осадочные породы и карст.

15.3.3. Эрозионно-гидрографическая сеть

Эрозионно-гидрографическая сеть (ЭГС) интерпретируется по ОК, как единая система стока и, одновременно, система последовательно сменяющих друг друга вниз по течению ПТК Исполнители должны знать закономерную последовательность смен водопроводящих ПТК от истоков к устью водотоков. В истоках ЭГС обычно находятся: безрусловые ложбины или эрозионные врезы без выработанной долины, водосборные впадины различной формы, замкнутые и сточные впадины, которые могут быть болотами, озерами, переувлажненными оводненными пространствами.

Ложбины высоких эрозионных равнин («нагорные ложбины») закономерно примыкают в вогнутых частях плакоров к днищам лощин склонов и водосборным воронкам. При пересечении террасы водотоками образуется вытянутая врезанная долина или лог с выраженным днищем и склонами. Ниже по течению долины водотоков усложняются, в пределах днища формируются террасы различного уровня, с характерными для них формами рельефа.

Признаки ЭГС в целом являются ландшафтными индикаторами для выявления крупных ПТК: ландшафтных областей, ландшафтов и видов местностей, Индикационное значение имеют следующие признаки ЭГС: густота расчлененности ландшафта, глубина вреза, рисунок (древовидный, прямоугольный, диагональный, решетчатый, радиальный, кольцевой, параллельный), извилистость (прямолинейность) русла или долины, характер изгибов (плавное, коленообразное), наличие проток, стариц, миграция русла, его сужение (прижимы), выраженность и дифференциация террас, пороги, подземное течение, пересыхающие и «висячие» русла и долины, заболоченность днищ и т.д. Реки индицируют тектонический режим, границы блоков, глубинные разломы.

Береговая линия и отметки уреза воды используются для определения высоты основания террас и пойм, высоты террас, состава отложений и лесорастительные условия. Для уточнения высоты речной террасы следует использовать указания высоты обрыва (яра) подмываемого берега.

Пороги и шиверы часто однозначно индицируют места выхода на поверхность скальных пород, иногда совпадают с местами разломов земной коры и согласуются с границами блоков и природных ландшафтов. Индикаторами грунтовых вод, оводненности и подтопляемости ПТК являются изображения на ОК дренажных канав и каналов с подразделением на сухие и оводненные.