Вопрос 1.6. Требования к содержанию основных разделов проектной документации. Постройте уравнение материального баланса аппарата, обеспечивающего экологическую безопасность воздушного бассейна за счет поглощения газообразных компонентов жидким поглотителем. Чем лимитируется скорость газа в таких аппаратах? Основы расчета сооружений для обеспечения экологической безопасности объектов гидросферы биохимическими методами.

Разработка проектной документации осуществляется в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87).

Состав разделов ПД (по «Положению о составе разделов ПД…», 2008 г.):

Пояснительная записка;

Схема планировочной организации земельного участка;

Архитектурные решения;

Конструктивные и объемно-планировочные решения;

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (система электроснабжения; система водоснабжения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; сети связи; система газоснабжения; технологические решения)

Проект организации строительства;

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства

Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;

Смета на строительство объектов капитального строительства;

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В частности, подраздел "Технологические решения" раздела 5 должен содержать:

в текстовой части

а) сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристику принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции - для объектов производственного назначения;

б) обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд - для объектов производственного назначения;

в) описание источников поступления сырья и материалов - для объектов производственного назначения;

г) описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции - для объектов производственного назначения;

д) обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) принятых технологических процессов и оборудования - для объектов производственного назначения;

е) обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов;

ж) перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов производственного назначения;

з) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах технологического оборудования и технических устройств (при необходимости) - для объектов производственного назначения;

и) сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности - для объектов производственного назначения;

к) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий);

л) описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения;

м) результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов производственного назначения;

н) перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду;

о) сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - для объектов производственного назначения;

п) описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов;

п(1)) описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, - для объектов производственного назначения;

(пп. "п(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 N 73)

п(2)) описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима;

в графической части

р) принципиальные схемы технологических процессов от места поступления сырья и материалов до выпуска готовой продукции;

с) технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием мест размещения основного технологического оборудования, транспортных средств, мест контроля количества и качества сырья и готовой продукции и других мест - для объектов производственного назначения;

т) схему грузопотоков (при необходимости) - для объектов производственного назначения;

у) схему расположения технических средств и устройств, предусмотренных проектными решениями, указанными в подпунктах "п(1)" и "п(2)" настоящего пункта.

Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" должен содержать:

в текстовой части

а) результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду;

б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, включающий:

результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам;

обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод;

мероприятия по охране атмосферного воздуха;

мероприятия по оборотному водоснабжению - для объектов производственного назначения;

мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова;

мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;

мероприятия по охране недр - для объектов производственного назначения;

мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов);

мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона;

мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости);

программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях;

в) перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;

в графической части

г) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, а также мест нахождения расчетных точек;

д) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, расположения источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и устройств по очистке этих выбросов;

е) карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы при неблагоприятных погодных условиях и выбросов по веществам и комбинациям веществ с суммирующимися вредными воздействиями - для объектов производственного назначения;

ж) ситуационный план (карту-схему) района с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием контрольных пунктов, постов, скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб воды из поверхностных водных объектов, а также подземных вод, - для объектов производственного назначения.

Проектная документация должна пройти проверку на соответствие нормативам, общим и специфическим условиям реализации намечаемой деятельности. Результат работы комиссии оформляется в виде заключения государственной экспертизы. Положительное заключение является необходимым основанием для предоставления инициатору деятельности права землепользования ранее предварительно согласованным участком. В случае отрицательного заключения экспертизы инициатор деятельности имеет право исправить проектные материалы с учетом сделанных замечаний и представить их на повторную экспертизу. Заключение государственной экспертизы может быть оспорено в судебном порядке любым из остальных участников инвестиционного процесса.

В мокрых пылеуловителях (ПУ) очистка газа осуществляется при контакте газа с жидкостью. Взвешенные в газе частицы пыли смачиваются, утяжеляются и выводятся из газового потока под действием гравитационных сил или сил инерции, либо захватываются жидкостью и удаляются в виде шлама. Одновременно происходит и охлаждение газа. Так как при смачивании масса частиц становится больше, в мокрых ПУ эффективность очистки лучше, чем в однотипных сухих.

Мокрые ПУ применяют в тех случаях, когда

уловленная пыль далее не используется;

пыль может быть использована в мокром виде или после обезвоживания;

необходимо охладить газ независимо от его очистки.

К достоинствам мокрых ПУ можно отнести:

сравнительно небольшую стоимость изготовления;

высокую эффективность улавливания частиц пыли;

возможность их использования при высокой температуре и повышенной влажности газов, а также в случае опасности самовозгорания или взрыва очищаемых газов или улавливаемой пыли;

возможность одновременного осуществления очистки газов от взвешенных частиц (т.е. пылеулавливание), извлечения газообразных примесей (абсорбция) и охлаждения газов (т.е. контактный теплообмен).

Однако мокрые способы улавливания имеют и недостатки:

улавливаемый продукт выделяется в виде шлама, что связано с необходимостью обработки сточных вод, а следовательно, с удорожанием процесса очистки;

в случае очистки агрессивных сред аппаратуру и коммуникации необходимо изготавливать из антикоррозионных материалов или применять антикоррозионные покрытия.

В качестве орошающей жидкости чаще всего применяют воду. Для уменьшения количества отработанной жидкости используют замкнутую систему орошения.

Мокрые ПУ классифицируют следующим образом.

По способу действия их делят на

оросительные устройства;

полые (форсуночные) скрубберы;

насадочные скрубберы;

тарельчатые скрубберы (пенные аппараты);

скрубберы с подвижной насадкой;

скрубберы ударно-инерционного действия (ротоклоны);

центробежные скрубберы;

механические (динамические) скрубберы;

скоростные скрубберы (скрубберы Вентури);

эжекторные скрубберы.

По затратам энергии мокрые ПУ делят на три группы:

низконапорные – гидравлическое сопротивление не более 1500 Па (к ним относятся форсуночные, насадочные и центробежные скрубберы);

средненапорные – гидравлическое сопротивление от 1500 до 3000 Па (динамические, эжекторные скрубберы, скрубберы ударно-инерционного действия);

высоконапорные – гидравлическое сопротивление более 3000 Па (скрубберы Вентури).

Еще одной особенностью работы мокрых ПУ является вынос брызг орошающей жидкости из аппаратов. Чтобы его предотвратить необходимо соблюдать оптимальный режим работы аппаратов и предусматривать специальные брызго- и каплеуловители.

Мелкие частицы пыли в мокрых ПУ улавливаются плохо, так как на их поверхности образуется пленка газа, которая препятствует их смачиванию. Для улучшения смачиваемости частиц необходимо создать условия для разрушения газовой пленки, что достигается либо организацией движения газового потока в условиях высокой турбулентности, либо вводом в орошающую жидкость специальных поверхностно-активных веществ.

Для очистки газов от вредных газообразных компонентов используют преимущественно сорбционные методы. Процессы сорбции являются процессами массообмена, т.е. диффузного перехода газообразного компонента в жидкую или твердую среду.

Абсорбцией называют процесс избирательного поглощения газообразого компонента (сорбтива) из газообразной смеси жидким поглотителем (абсорбентом). Этот процесс ведут в аппаратах, называемых абсорберами. В случае, когда процесс абсорбции идет за счет физического поглощения абсорбентом того или иного газообразного компонента, он называется физической абсорбцией. При наличии химической реакции между поглощаемым компонентом и абсорбентом с образованием нового химического соединения процесс называется хемосорбцией. Возможно сочетание обоих процессов.

Физическая абсорбция является обратимым процессом. Это значит, что при определенных условиях поглощенный газ можно выделить из абсорбента и, следовательно, восстановить последний в его первоначальном состоянии. Такой процесс, называемый десорбцией, широко применяют в технике с целью многократного использования абсорбента.

Расчет абсорберов строится на основе решения уравнения материального баланса, который выражает закон постоянства массы в процессе абсорбции и при противотоке газа и жидкости имеет вид

Мг(yн - yв) = Мж(хн - хв),

где Мг, Мж – массовые расходы газовой смеси и жидкого абсорбента, кг/с; yн и yв – концентрации поглощаемого компонента (сорбтива) в газовой смеси, внизу и вверху абсорбера, кг/кг; хн и хв – концентрации поглощаемого компонента в поглощающей жидкости (абсорбенте), внизу и вверху абсорбера, кг/кг.

Удельный расход абсорбента определяется из уравнения материального баланса абсорбера:

m = Мж/Мг = (yн - yв)/(хн - хв).

Вторым основным уравнением, необходимым для расчета процесса абсорбции, является уравнение массопередачи:

М = βFΔyср,

где М – масса поглощенного компонента, кг/с; F – поверхность, через которую идет абсорбция, м2; β – коэффициент массопередачи, кг/м2; Δyср – средняя движущая сила процесса абсорбции:

Δyср = (Δyн – Δyв)/2,3 lg(Δyн/Δyв);

здесь Δyн = yн –yн* – движущая сила внизу абсорбера, кг/кг; Δyв = yв –yв* – движущая сила вверху абсорбера, кг/кг; yн* – концентрация улавливаемого компонента в газе при равновесном состоянии внизу абсорбера, кг/кг; yв* – то же, вверху абсорбера, кг/кг.

Все абсорберы должны иметь развитую поверхность соприкосновения между жидкостью и газом. По способу образования этой поверхности абсорберы условно делят на поверхностные, распыливающие и барботажные.

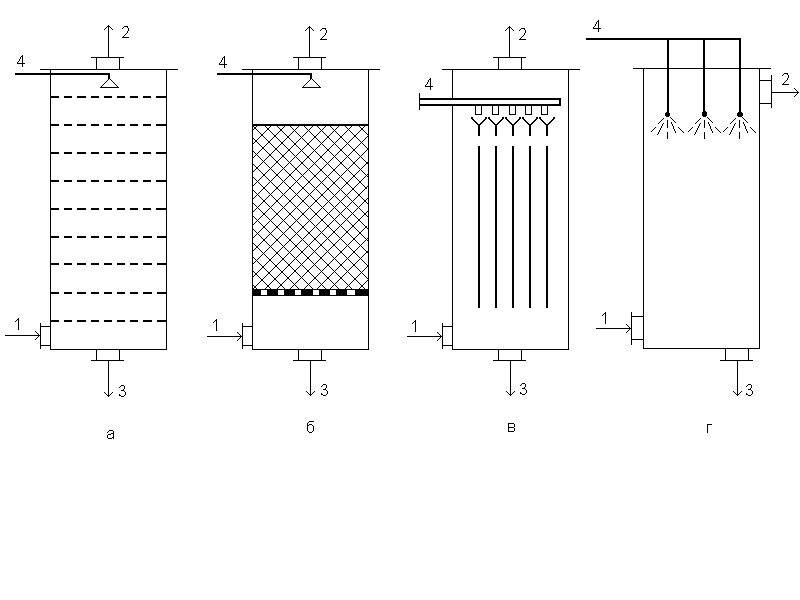

Рисунок 1. Абсорбционные методы очистки. а) тарельчатые; б) насадочные; в) пленочные; г) распыливающие.

Поверхностные абсорберы поглощают газ пленкой жидкости, образующейся на поверхностях, смачиваемых жидкостью и омываемых газом. Примером такого пленочного абсорбера может служить трубчатый абсорбер (рис. 6.17), в котором жидкость стекает сверху вниз по внутренней поверхности труб, омываемых поднимающимся снизу вверх газом. Насадочный скруббер, наиболее распространенный из поверхностных абсорберов, представляет собой вертикальный цилиндр, заполненный орошаемой сверху насадкой, сквозь которую снизу вверх проходит газ (рис. 6.17). Сильно развитая межфазная поверхность интенсифицирует работу абсорбера.

В качестве насадки часто применяют тонкостенные керамические или стальные кольца высотой, равной диаметру, изменяющемуся в пределах 15-150 мм. Мелкие кольца засыпают навалом, а крупные укладывают рядами, сдвинутыми относительно друг друга. Иногда в качестве насадок применяют кокс или дробленый кварц с размерами кусков 25-100 мм.

Основными характеристиками насадки являются ее удельная поверхность f0 и свободный объем V0 – отношение объема пустот к объему, занимаемому насадкой.

Подвод орошающей жидкости осуществляют с помощью оросителя, обеспечивающего равномерное орошение насадки. Количество жидкости, подаваемой на 1м2 поверхности насадки в единицу времени, называется плотностью орошения L; она зависит от типа насадки и находится обычно в пределах 5-20 м3/(м2ч).

Преимуществом насадочных абсорберов является простота устройства, что особенно важно при работе с агрессивными средами. Насадочные скрубберы мало пригодны для работы с загрязненными газами и жидкостями вследствие забивания насадки и трудности ее регенерации, а также затрудненным отводом тепла, выделяющего при поглощении газа.

Распыливающий полый абсорбер (рис. 6.17) представляет собой вертикальный цилиндр, в верхней части которого расположена система форсунок, равномерно распыливающих подаваемую в абсорбер жидкость. Газ, подводимый в абсорбер снизу, поднимается вверх и орошается мелкораспыленной жидкостью. Отвод газа осуществляют через верхнюю часть абсорбера, а жидкости – через нижнюю коническую часть его.

Размер капель жидкости в полом абсорбере не должен быть меньше 0,8-1,0 мм. Хотя при тонком распылении увеличивается межфазная поверхность и интенсифицируется массообмен, одновременно резко возрастает кап-леунос, что вызывает значительные трудности вследствие образования отложений как в верхней части абсорбера, так и на последующих участках газоотводящего тракта.

К преимуществам полых распыливающих абсорберов относится простота устройства, низкое гидравлическое сопротивление, возможность работы с загрязненными газами, легкость осмотра, чистки и ремонта. Недостатки этих аппаратов - невысокая эффективность, значительный расход энергии на распыливание жидкости, трудность работы с загрязненными жидкостями из-за засорения форсунок, повышенный расход абсорбента, низкие допустимые скорости газа, ограниченные уносом капель жидкости.

Распыливающие полые абсорберы применяют главным образом для поглощения хорошо растворимых газов. В последнее время получают распространение абсорберы с распылением жидкости в потоке движущегося газа со скоростью до 100 м/с. Такие абсорберы по устройству аналогичны скрубберам Вентури; они характеризуются большой интенсивностью и высокой эффективностью. Их основным недостатком являются высокие энергозатраты вследствие большого гидравлического сопротивления.

В химической технологии применяют также барботажные тарельчатые абсорберы, однако в металлургии для целей очистки газов они не получили распространения.