- •28. Принцип единства сознания и деятельности.

- •29. Понятие высших психических функций (л. С. Выготский). Их специфика, строение, основные характеристики.

- •30. Развитие высших психических функций. Представление об интериоризации.

- •31. Исследование развития памяти как высшей психической функции (л. С. Выготский, а. Н. Леонтьев( с помощью методики «двойной стимуляции л. С. Выготского и л. С. Сахарова.

- •32. Понятие зоны ближайшего развития («збр». Л. С. Выготский). Обучение и развитие; понятие развивающего обучения. Збр и развитие личности.

- •33. Понятие социального факта (э. Дюркгейм). Социализация индивида как присвоение культурного опыта.

- •34. Социо-культурная регуляция деятельности: представление о социальной позиции, социальных ожиданиях, нормах, социальной роли. Социальные роли и их присвоение.

- •35. Общее представление о деятельности. Строение индивидуальной деятельности человека как уровни ее анализа.

- •36. Понятие потребности. Основные характеристики потребностей. Специфика потребностей человека.

- •37. Потребности и мотивы. Понятие опредмечивания потребностей. Виды и функции мотивов в деятельности. Полимотивация в деятельности.

- •38. Понятие действия: основные определения и их обсуждение. Идеальное и реальное действие.

- •39. Действие и деятельность: границы и взаимопереходы. Представление о развитии мотивационной сферы. Механизм «сдвига мотива на цель».

- •40. Функции мотива и их влияние на продуктивность деятельности.

27. Проблема возникновения индивидуального и общественного сознания в коллективно-разделенной деятельности людей. Понятие действия. «Разумный смысл» как единица строения и анализа сознательной деятельности человека.

Развитие сознания у человека связано с началом общественно-трудовой деятельности. По мере развития трудовой деятельности человек, воздействуя на природу, стал выделять себя из нее и осознавать свое отношение к ней и другим людям. Вследствие этого он стал относиться более сознательно к себе, к собственной деятельности. Сама деятельность его становилась все более сознательной: направленная в труде на определенные цели, на производство определенного продукта, на определенный результат, она все более планомерно регулировалась в соответствии с поставленной целью. Труд как деятельность, направленная на определенные результаты, требовал предвидения.

Характерная для трудовой деятельности человека целенаправленность действия, строящегося на предвидении и совершающегося в соответствии с целью, составляет основное проявление сознательности человека.

Развитие все более совершенных чувств было неразрывно связано с развитием все более специализированных сенсорных областей в мозгу человека, преимущественно тех, в которых локализованы высшие чувства. Особое развитие получила фронтальная область, играющая особенно существенную роль в высших интеллектуальных процессах.

Благодаря речи индивидуальное сознание каждого человека, не ограничиваясь личным опытом, собственными наблюдениями, питается и обогащается результатами общественного опыта.

Психика человека предполагает сосуществование различных уровней психического отражения, из которых наиболее высоким является уровень сознания. Сознание формируется постепенно, по мере включения человеческой деятельности в усложняющиеся общественные отношения. Сознание – это такое отражение действительности, в котором выделяются ее объективные, независимые от субъективного состояния свойства и формируется устойчивая картина мира.

Главной предпосылкой возникновения сознания является совместный труд, включающий в себя разделение трудовых функций.

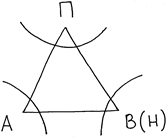

Пример: охота. Одни члены группы осуществляют активность, которая ведет к непосредственному биологическому результату (добывают животное для пропитания). Другие же совершают на первый взгляд биологически бессмысленные действия (изготавливают оружия охоты). Начинают обособляться виды активности, в которых предмет (изготовление копья) и мотив (утоление голода) не совпадают между собой. Действие направляется не напрямую на предмет потребности (мотив), побудивший деятельность, а на отличающуюся от мотива цель. В человеческом обществе происходит разделение обязанностей, деятельность становится социально «разделенной», а это требует отражения не только своих целей, но и целей, но и представления о целях действий и мотивах других людей – участников совместной деятельности. С возникновением целенаправленного действия складывается объективная необходимость и возможность сознания.

Важнейшим условием формирования сознания является язык – истинный носитель сознания. Слово языка несет в себе не просто предметное значение, а обобщенное предметное значение.

Авторы теории деятельности взяли на вооружение философию диалектического материализма – теорию К. Маркса. Суть в том, что не сознание определяет деятельность, а наоборот, деятельность определяет сознание.

Макроструктура (строение) деятельности.

Деятельность человека имеет сложное иерархическое строение. Она состоит из нескольких «слоев», уровней. (снизу вверх):

1. Уровень особенных деятельностей,

2. Уровень действий,

3. Уровень операций,

4. Уровень психофизиологических функций.

Действие – основная единица анализа деятельности. Действие – процесс, направленный на реализацию цели.

Цель – образ желаемого результата, который должен быть достигнут в ходе выполнения действия. Это сознательный образ результата, то есть он удерживается в сознании все то время, пока осуществляется действие. Следовательно, цель всегда сознательна.

Четыре характеристики действия:

Действие включает в качестве необходимого компонента акт сознания в виде постановки и удержания цели.

Действие – это одновременно и акт поведения. Следовательно, теория деятельности сохраняет также достижения бихевиоризма, делая объектом изучения внешнюю активность животных и человека. Однако, в отличие от бихевиоризма она рассматривает внешние движения в неразрывном единстве с сознанием.

Через понятие действия теория деятельности утверждает принцип активности, противопоставляя его принципу реактивности. Они различаются по месту нахождения исходной точки анализа деятельности (во внешней среде или во внутренней среде организма).

Понятие действия «выводит» деятельность человека в предметный и социальный мир. Действия человека предметны. Они реализуют социальные – производственные и культурные – цели.

Сознание не может рассматриваться как замкнутое в самом себе: оно должно быть выведено в деятельность.

Деятельность – активный, целенаправленный процесс.

Цель задает действие, действие обеспечивает реализацию цели. Крупные цели членятся на более мелкие, которые могут дробиться на еще более мелкие, частные цели. Соответственно, всякое крупное действие представляет собой последовательность действий более низкого порядка с переходом на разные «этажи» иерархической системы действий.

Операция – способ выполнения действия. Операции характеризуют техническую сторону выполнения действия, и то, что называется «техникой», ловкостью, сноровкой, относится почти исключительно к уровню операций. Характер используемых операций зависит от условий, в которых совершается действие.

Главное свойство операций в том, что они мало осознаются или совсем не осознаются. Этим операции принципиально отличаются от действий. Уровень операций заполнен автоматическими действиями или навыками.

Операции бывают двух родов: одни возникают путем адаптации, прилаживания, непосредственного подражания, они практически не осознаются и не могут быть вызваны в сознании даже при специальных условиях; другие возникают из действий путем их автоматизации, они находятся на грани сознания.

Задача – цель, данная в определенных условиях.

Всякое сложное действие состоит из слоя действий и слоя «подстилающих» их операций. Движение границы между осознаваемым и неосознаваемым, которая отделяет слой действий от слоя операций, вверх означает превращение действий (в основном наиболее элементарных) в операции. В таких случаях происходит укрупнение единиц деятельности. Движение границы вниз означает превращение операций в действия или дробление деятельности на более мелкие единицы.

Психофизиологические функции – физиологические обеспечения психических процессов. К ним относятся рад особенностей нашего организма (способности к ощущению, моторная способность). Говорят о сенсорной, мнемической, моторной функциях.

Психофизиологические функции составляют одновременно и необходимые предпосылки, и средства деятельности. Они составляют органический фундамент процессов деятельности.

Потребность – исходная форма активности живых организмов. Состояния объективной нужды организма в чем-то, лежащие вне его и составляет необходимое условие его нормального функционирования – потребности (потребность в пище, воде и т.д.).

Две основные НЕОРГАНИЧЕСКИЕ потребности человека:

Потребность в социальных контактах, в общении.

Потребность во внешних впечатлениях, познавательная потребность.

Связь потребности с деятельностью. 2 этапа:

этап ДО первой встречи с предметом (потребность, как правило, не представлена субъекту, не «расшифрована» для него. Он может испытывать состояние какого-то напряжения, неудовлетворенности, но не знать, чем это состояние вызвано. Со стороны поведения потребностное состояние в этот период выражается в беспокойстве, поиске, переборе различных предметов). В ходе поисковой деятельности обычно происходит встреча потребности с ее предметом, которой завершается первый этап в «жизни» потребности.

Процесс «узнавания» потребностью своего предмета получил название опредмечивания потребности. В процессе опредмечивания обнаруживаются две важные черты потребности. Первая заключается в первоначально очень широком спектре предметов, способных удовлетворить данную потребность. Вторая черта – быстрая фиксация потребности на первом удовлетворившем ее предмете (импритинг).

этап ПОСЛЕ встречи с предметом.

В акте опредмечивания рождается мотив. Мотив и определяется как предмет потребности. Через опредмечивание потребность получает свою конкретизацию. В связи с этим мотив определяется еще иначе – как опредмеченная потребность.

Типичный признак мотива – множество, «гнездо» действий, которые собираются вокруг одного предмета. Мотив – то, ради чего совершается действие. Совокупность действий, которые вызываются одним мотивом, называются особенной деятельностью или особенным видом деятельности.

Один и тот же мотив может удовлетворяться набором разных действий. Одно и то же действие может побуждаться разными мотивами.

Полимотивированность – когда действия побуждаются сразу несколькими мотивами. Главный мотив называется ведущим мотивом, второстепенные – мотивами-стимулами.

Проблема соотношения мотивов и сознания.

Мотивы порождают действия, то есть приводят к образованию целей, а цели всегда осознаются. В результате мотивы можно разбить на 2 класса: осознаваемые (большие жизненные мотивы, мотивы-цели; они характерны для зрелых личностей) и неосознаваемые.

Неосознаваемые мотивы проявляются в сознании в особой форме: в виде эмоций и личностных смыслов. Эмоции возникают лишь по поводу таких событий или результатов таких действий, которые связаны с мотивами. Если человека что-то волнует, значит это «что-то» затрагивает его мотивы.

Эмоции – отражение отношения результата деятельности к ее мотиву. Если с точки зрения мотива деятельность проходит успешно, возникают положительные эмоции, если неуспешно – отрицательные эмоции.

Личностный смысл – переживание повышенной субъективной значимости предмета, действия или события, оказавшихся в поле действия ведущего мотива. В смыслообразующей функции выступает лишь ведущий мотив. Мотивы-стимулы порождают только эмоции, но не смыслы.

Связь мотивов и личности.

Мотивы человека образуют иерархическую систему.

Конфликт мотивов: жизнь сталкивает разные мотивы, заставляя человека сделать выбор в пользу одного из них: материальная выгода – или интересные дела, самосохранение – или честь.

Механизм сдвига мотива на цель: цель, ранее побуждаемая к осуществлению каким-либо мотивом, со временем приобретает самостоятельную побудительную силу, то есть сама становится мотивом.

Если процесс накопления положительных эмоций вокруг данного предмета идет достаточно интенсивно, то наступает момент, когда этот предмет превращается в мотив.

Внутренняя деятельность.

Внутренние действия подготавливают внешние действия. Они экономизируют человеческие усилия, давая возможность достаточно быстро выбрать нужное действие. Они дают человеку возможность избежать грубых и роковых ошибок.

Принципы внутренней деятельности:

1) она имеет то же строение, что и внешняя деятельность, но отличается от нее формой протекания.

2) она произошла из внешней деятельности путем процесса интериоризации.

Интериоризация – процесс переноса соответствующих действий в умственный план.

3) как и внешняя деятельность, она побуждается мотивами, сопровождается эмоциональными переживаниями.

Разница лишь в том, что действия производятся не с реальными предметами, а с их образами, а вместо реального продукта получается мысленный результат.

Предметом психологии является психически управляемая деятельность.

Возникновение действий приводит к созданию сознательного отражения, его единица – «разумный смысл». Чтобы человек мог совершать биологически нецелесообразные действия, он должен сознавать и понимать смысл своих действий в контексте общего труда.

Л юсьен

Леви-Брюль (ученик). Дал первую

психологическую характеристику

коллективным представлениям. Коллективные

представления у первобытных – это некое

единство, триединство. Единство

познавательных (интеллектуальных),

аффективных (эмоциональных) и волевых

(моторных, т.к. воля прежде всего

проявляется в движении) компонентов.

юсьен

Леви-Брюль (ученик). Дал первую

психологическую характеристику

коллективным представлениям. Коллективные

представления у первобытных – это некое

единство, триединство. Единство

познавательных (интеллектуальных),

аффективных (эмоциональных) и волевых

(моторных, т.к. воля прежде всего

проявляется в движении) компонентов.

Леонтьев. Основным условием возможности понимания человеком смысла своих действий является наличие в его психике особых образований – значений. В значениях (языковых) представлена преобразованная и свернутая идеальная форма существования предметного мира, его свойств, связей и отношений, раскрытых общественной практикой.

Значения – познавательные представления об окружающем мире, в которых представлены результаты познавательного опыта общества в целом.

Значения, как правило, зафиксированы в языке, но могут – в орудии труда, образе.

Значения возникают в индивидуальном сознании в процессе вхождения человека в отношения с другими людьми и обществом в целом, в процессе присвоения общественно-исторического культурного опыта.

Личностный смысл – одна из образующих сознания – возникает в связи со значениями, которые человек присваивает – они включаются в контекст индивидуальной деятельности человека. В контекст мотивов побуждающих действий. Значения, включенные в мотивационный эмоциональный контекст приобретают новое качество – пристрастность, личностный смысл, «значение для себя».

Значения в сознании:

продукт общественно-познавательного опыта (объективный смысл)

личностный смысл (субъективный)

Значения присваиваются ребенком «готовыми», исторически выработанными. Этот процесс происходит при общении ребенка с окружающими людьми. Обучаясь выполнению действий, он овладевает соответствующими операциями, которые, в их сжатой, идеализированной форме и представлены в значении.

Для ребенка взрослый - носитель культурных средств преобразования его естественных функций. Леонтьев: научение есть ложкой. 1) ложка как продолжение руки, 2) движение руки подчиняется логике орудия с помощью взрослого. Движение становится разумным тогда, когда перестает быть естественным. В культурном предмете содержится потенциально искусственное свойство, которое может быть освоено.

Выготский. Значения возникают в индивидуальном сознании в процессе вхождения человека в отношения с другими людьми и обществом в целом, в процессе присвоения общественно-исторического культурного опыта. Они формируются в результате интериоризации. У детей понятия формируются в результате присвоения «готовых», исторически выработанных значений. Этот процесс происходит при общении ребенка с окружающими людьми. Обучаясь выполнению действий, он овладевает соответствующими операциями, которые, в их сжатой, идеализированной форме и представлены в значении.

28. Принцип единства сознания и деятельности.

Единства сознания и деятельности принцип — основополагающий принцип деятельностного подхода в психологии. Сформулирован в 30-е г. г. С. Л. Рубинштейном в следующей форме: «Формируясь в деятельности, психика, сознание в деятельности и проявляется. Деятельность и сознание — не два в разные стороны обращенных аспекта. Они образуют органическое целое — не тождество, но единство». При этом и сознание, и деятельность понимается Рубинштейном иначе, чем в интроспективной и бихевиористской традициях. Деятельность не является совокупностью рефлекторных и импульсивных реакций на внешние стимулы, поскольку регулируется сознанием и раскрывает его. При этом сознание рассматривается как реальность, не данная субъекту непосредственно, в его самонаблюдении: оно может быть познано лишь через систему субъективных отношений, в том числе через деятельность субъекта, в процессе которой сознание формируется и развивается. Данный принцип разрабатывался эмпирически в обоих вариантах деятельностного подхода, однако между ними существовали различия в понимании характера этого единства. А. Н. Леонтьев считал, что решение Рубинштейном проблемы единства сознания и деятельности не выходит за рамки старой раскритикованной им же самим дихотомии психического, понимаемого как «явления» и переживания, и деятельности, понимаемой как внешняя активность, и в этом смысле такое единство лишь постулируется. Леонтьев предложил иное решение проблемы: психика, сознание «живет» в деятельности, которая составляет их «субстанцию», образ является «накопленным движением», т.е. свернутыми действиями, бывшими вначале вполне развернутыми и «внешними», т.е. сознание не просто «проявляется и формируется» в деятельности как отдельная реальность — она «встроена» в деятельность и неразрывна с ней.

Развивая идеи А. Н. Леонтьева, Л. Я. Гальперин рассматривал психическое как ориентировочную деятельность, которая неотторжима от собственно «внешней» предметной деятельности, сама может считаться «внешней» в том смысле, что ориентировка осуществляется «внешнедвигательным образом», и, даже когда на становится «внутренней», это деятельность с предметами внешнего мира; и потому нельзя, строго говоря, противопоставлять психическое как внутреннее деятельности как внешнему. Действительной противоположностью, по Леонтьеву, является противоположность процесса (деятельности, ориентировки, умственных действий и т.п.) и образа (как «накопленного», «остановленного на мгновение» процесса, как результативного выражения процесса).

Результатами конкретно-эмпирической разработки Е. с. и д. п. являются весьма красивые исследования, доказывающие, что включение того или иного психического процесса в различные виды деятельности меняет его результативность и другие свойства: напр., в сюжетно-ролевой игре, являющейся ведущей деятельностью для дошкольников современного общества, дети обнаруживают гораздо большую способность к запоминанию какого-либо материала, нежели в условиях общения с экспериментатором в лаборатории; амплитуда движений раненой руки существенно меняется от степени осмысленности деятельности для испытуемого (в значимой для субъекта трудовой или спортивной деятельности восстановление системы движений идет намного быстрее, нежели в условиях простых механических упражнений); включение в совместную деятельность с другими людьми зачастую кардинально меняет сложившееся к тому времени к ним отношение и т.п.