- •1. Электрическое сопротивление (Rк) контактов. Переходное сопротивление электрического контакта и способы его уменьшения.

- •3. Условия гашения дуги постоянного тока. Аналитическая и графическая формы записи условия. Способы выполнения условия.

- •5. Условие гашения дуги переменного тока. Аналитическая и графическая формы записи условия. Способы выполнения условия.

- •4. Перенапряжения при гашении дуги постоянного тока. Причина перенапряжений. Способы снижения перенапряжений.

- •8. Гибридные коммутационные эа переменного и постоянного тока. Преимущества, электрическая схема и принцип действия.

- •8. Электромагнитная сила в электромагнитах. Формула Максвелла и энергетическая формула.

- •9. Расчёт магнитной цепи эа методом участков. Допущения метода и его методика. Прямая и обратная задачи.

- •10. Время срабатывания электромагнитов. Время трогания и время движения.

- •11. Нагрев токопровода в продолжительном режиме работы. Расчёт максимальной температуры при продолжительном режиме.

- •13. Электромагниты переменного тока. Сравнительный анализ зависимостей

- •14. Нагрев токопровода при коротком замыкании. Расчёт температуры в конце кз.

- •14.Автоматический выключатель (ав). Выбор автоматического выключателя для защиты асинхронного двигателя.

- •21. Полупроводниковое аналоговое реле времени. Эл. Схема, принцип действия, время срабатывания и время возврата.

- •22. Тиристорный коммутационный аппарат постоянного тока. Эл. Схема, принцип действия, временные диаграммы .

- •23. Тиристорные коммутационные эа переменного тока. Эл. Схема, принцип действия, временные диаграммы .

- •24. Тиристорный регулятор переменного тока. Электр. Схема, принцип действия, временные диаграммы , регулировочная характеристика, области применения.

- •25. Импульсный транзисторный регулятор постоянного напряжения. Эл. Схема, принцип действия, временные диаграммы , внешние нагрузочные характеристики.

- •12. Способы замедления и убыстрения срабатывания электромагнитов. Аналитический и графический анализы способов.

- •25. Микропроцессорные аппараты. Бездуговой пускатель с микропроцессорным управлением. Эл. Схема и её принцип действия.

10. Время срабатывания электромагнитов. Время трогания и время движения.

Время срабатывания эл магнитов: tср=tтр+tдв

Процесс трогания характеризуется:

1) Fэм<Fпр, δ=δн=const. 2) L=Lн=W2Gμн. Уравнение эл цепи обмотки эл магнита:

![]()

Это

линейное диф ур 1 порядка имеет решение:

![]()

![]() -

постоянная времени цепи обмотки эл

магнита при начальном потоке якоря.

-

постоянная времени цепи обмотки эл

магнита при начальном потоке якоря.

![]()

![]()

![]() -

рассчитывается из условия трогания.

-

рассчитывается из условия трогания.

![]()

Время движения характеризуется:

1) Fэм>Fпр, δ=var.

2)

L=var,

![]()

![]() действует встречно напр-ю сети, i

начинает убывать. Когда якорь достигает

конечного положения то

действует встречно напр-ю сети, i

начинает убывать. Когда якорь достигает

конечного положения то

![]()

После срабатывания: Lк>>Lн

Рассчитать tдв сложно, поэтому в инженерной практике tдв рассчитывается из первого закона Ньютона, принимая допущения:

1. Fэм нарастает по статической Fэм=f(δ) рассчитывается при установившемся токе.

2. результирующая сила действующая на якорь в течении процесса движения остаётся постоянной и среднее значение

![]() m-масса

подвижных частей

m-масса

подвижных частей

![]() ,

,

![]() ,

,

![]()

начальные

условия t=0,

x=0,

![]() ,

,

![]()

.

.

Данный расчет дает погрешность до (25-50)%

11. Нагрев токопровода в продолжительном режиме работы. Расчёт максимальной температуры при продолжительном режиме.

При работе ЭА в его элементах идут непрерывно три тепловых процесса: выделение тепла, поглощение тепла и отдача тепла в окружающую среду. От совокупности этих процессов зависит температура элементов ЭА.

Рассмотрим

процесс нагрева однородного токопровода.

Уравнение теплового баланса токопровода

для любого момента времени

![]() ,

(2.4)

,

(2.4)

где

![]() - мощность тепловых потерь в токопроводе,

Вт;

- мощность тепловых потерь в токопроводе,

Вт;

С – удельная теплоёмкость материала токопровода, Вт·с/(кг·°С);

m – масса токопровода, кг;

![]() -

превышение температуры токопровода

над температурой окружающей среды

(перегрев), °С; согласно ГОСТ 8024-84,

наибольшая температура окружающей

среды

-

превышение температуры токопровода

над температурой окружающей среды

(перегрев), °С; согласно ГОСТ 8024-84,

наибольшая температура окружающей

среды

![]() ;

;

S0 – поверхность охлаждения, м2;

Кт – коэффициент теплоотдачи токопровода, численно равный количеству тепла, отдаваемому в окружающую среду за 1 с всеми видами теплоотдачи (теплопроводностью, конвекцией, излучением) с 1 м2 поверхности при перегреве в 1 °С, Вт/(м2·°С).

Коэффициент теплоотдачи зависит в общем случае от температуры поверхности тела, его геометрической формы и размеров, от температуры среды, её свойств, способа конвективного теплообмена (вынужденная или естественная конвекция) и других факторов. При инженерных расчётах Кт определяют по эмпирическим формулам /2, с.5/ или таблицам /1, с.69/, полученным на основании экспериментальных исследований наиболее характерных элементов ЭА.

Уравнение

(2.4) говорит о том, что энергия, выделяемая

в токопроводе за время dt,

равна тепловой энергии, идущей на нагрев

токопровода на значение

![]() и тепловой энергии, отдаваемой в

окружающую среду за время dt.

и тепловой энергии, отдаваемой в

окружающую среду за время dt.

Если

принять ρ, с и Kт

постоянными, то при постоянстве мощности

потерь решение уравнения (2.4) относительно

![]() имеет

вид

имеет

вид

,

(2.5)

,

(2.5)

где

![]() - перегрев токопровода к началу процесса

нагрева.

- перегрев токопровода к началу процесса

нагрева.

Если

температура токопровода в начальный

момент нагрева равнялась температуре

окружающей среды (![]() ),

то уравнение кривой нагрева принимает

вид

),

то уравнение кривой нагрева принимает

вид

.

(2.6)

.

(2.6)

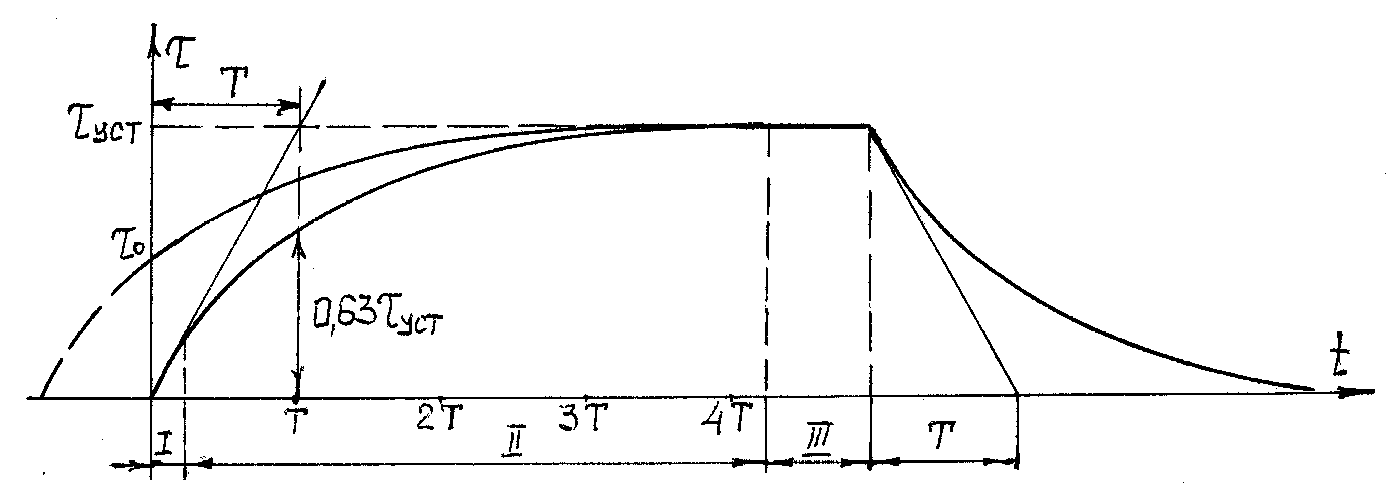

Таким

образом, кривая нагрева

![]() токопровода описывается экспоненциальным

законом (рис. 2.3). При

токопровода описывается экспоненциальным

законом (рис. 2.3). При

![]() перегрев

достигает установившегося значения

перегрев

достигает установившегося значения

![]() .

(2.7)

.

(2.7)

Величина,

обратная коэффициенту при t

в уравнении экспоненты, имеет размерность

времени и называется постоянной времени.

В данном случае постоянная времени

теплового процесса равна

![]() ,

(2.8)

,

(2.8)

где cm – теплоёмкость токопровода;

KTS0 – теплоотдача токопровода.

Постоянная

времени характеризует скорость изменения

перегрева токопровода и графически

определяется отрезком, отсекаемым

касательной к экспоненте в начале

координат от прямой

![]() .

Перегрев достигает практически

установившегося значения за время

(3…4)T.

.

Перегрев достигает практически

установившегося значения за время

(3…4)T.

Рис. 2.3. Кривые нагрева и охлаждения однородного элемента при продолжительном режиме работы

Процесс

нагрева токопровода от температуры

окружающей среды до установившегося

значения можно разбить на три этапа. В

самом начале процесса нагрева (t<0,1T),

когда перегрев ещё незначительный, (![]() ),

теплоотдачи в окружающую среду практически

нет (адиабатический процесс) и уравнение

теплового баланса принимает вид

),

теплоотдачи в окружающую среду практически

нет (адиабатический процесс) и уравнение

теплового баланса принимает вид

![]() .

(2.9)

.

(2.9)

Отсюда максимальная скорость нарастания перегрева равна

![]() .

(2.10)

.

(2.10)

Проинтегрировав уравнение (2.9), получим закон нарастания перегрева при адиабатическом процессе

![]() .

(2.11)

.

(2.11)

Уравнение (2.11) представляет собой уравнение касательной к экспоненте в начале координат. Поэтому можно дать следующее определение постоянной времени теплового процесса. Это отрезок времени, в течение которого перегрев тела достигает установившегося значения, если при этом отсутствует теплоотдача.

Второй этап характеризуется постепенным снижением скорости нарастания перегрева, что обусловлено постепенным увеличением количества тепла, отдаваемым токопроводом в окружающую среду.

Третий

этап (t>4T)

характеризуется практически прекращением

дальнейшего нарастания перегрева, т.

е.

![]() .

При этом всё выделяющееся в токопроводе

тепло идёт в окружающую среду. Поглощение

тепла токопроводом отсутствует. Уравнение

теплового баланса для данного этапа

имеет вид

.

При этом всё выделяющееся в токопроводе

тепло идёт в окружающую среду. Поглощение

тепла токопроводом отсутствует. Уравнение

теплового баланса для данного этапа

имеет вид

![]() .

(2.12)

.

(2.12)

Данное

уравнение позволяет рассчитать допустимый

ток токопровода в длительном режиме

работы, приняв

![]() :

:

,

(2.13)

,

(2.13)

где

![]() - допустимый перегрев токопровода при

длительном режиме работы;

- допустимый перегрев токопровода при

длительном режиме работы;

R0 – сопротивление токопровода при температуре окружающей среды;

![]() -

температурный коэффициент сопротивления

материала токопровода.

-

температурный коэффициент сопротивления

материала токопровода.

После отключения токопровода тепло, накопленное в процессе нагрева, отдаётся в окружающую среду. При этом уравнение теплового баланса имеет вид

![]() .

(2.14)

.

(2.14)

Решение этого уравнения относительно перегрева

![]() .

(2.15)

.

(2.15)