- •1 Определение полной пористости горных пород

- •2 Определение открытой пористости горных пород

- •Вопрос №12. Связь проницаемости с пористостью и размерами поровых каналов.

- •Вопрос №13. Фазовая и относительная проницаемости горных пород

- •Вопрос №14 Измерение проницаемости горных пород Измерение проницаемости г.П.:

- •Вопрос №23. Тепловые свойства горных пород

- •Углеводородный состав

- •Классификация нефти по углеводородному составу

- •Вопрос №33. Плотность пластовых вод.

- •Вязкость пластовых вод.

- •Объемный коэффициент пластовых вод.

- •Электропроводность пл. Вод

- •Закономерности изменения электропов-ти использ. При геофизических методах исследования

- •Вопрос №34. Растворимость газов в пластовых водах

- •Вопрос №35. Влияние давления и температуры на физические свойства пластовых вод

- •С увелич. Давления кривая изотерма имеет более выпуклый характер, что объясняется большим кол-вом раств-го в воде газа. Электропроводность пл. Вод

- •Вязкость ув газов

- •Зависимость от состава нефтей

- •Методы определения коэффициента поверхностного натяжения

- •Вопрос №44. Адсорбция и строение адсорбционного слоя

- •Вопрос №45. Фазовые состояния углеводородных систем, общее положение

- •48. Источники пластовой энергии.

- •49. Силы, противодействующие вытеснению нефти из пласта.

- •50. Капиллярные силы.

- •51.Солеобразования в процессах добычи нефти.

- •52. Виды типы солей, хим ур-я их образования.

- •53.Причины и факторы, способствующие солеобразованию.

- •54 Методы и аппаратура для исследования закономерностей солеобразования

Экзаменационные вопросы по курсу "Физика пласта"

1.Содержание и задачи курса физики пласта.

2. Классификация залежей углеводородов.

З.Пластовая температура и давление. Приведенное пластовое давление.

4. Гранулометрический состав пород. Ситовый анализ и седиментационный. Использование результатов анализа состава пород в нефтедобыче.

5. Пористость горных пород. Коэффициенты общей, открытой, динамической пористости и методы их определения. Статически и динамически полезная емкости коллектора.

6. Пористость идеального и фиктивного грунта.

7.Применение сведений о пористости нефтесодержащих пород в нефтедобыче.

8. Методы измерения пористости горных пород.

9. Проницаемость горных пород. Коэффициенты абсолютной, фазовой, относительной проницаемости. Определение, их размерность, практическое использование.

10. Факторы, влияющие на проницаемость горных пород.

11.3акон Дарси.

12. Связь проницаемости с пористостью и размерами поровых каналов.

13. Фазовая и относительная проницаемость горных пород.

14. Измерение проницаемости горных пород: типы, виды установок, их классификация. Практическое использование.

15. Удельная поверхность горных пород.

16. Методы определения удельной поверхности.

17. Влияние гранулометрического состава пород на величину удельной поверхности.

18. Связь параметра "удельная поверхность" с пористостью и проницаемостью.

19. Упругие свойства горных пород. Коэффициенты упругости пород: их размерность, пределы изменения.

20. Пластические свойства горных пород.

21. Прочность на сжатие и разрыв горных пород.

22. Методы определения механических свойств горных пород, практическое использование. 23. Тепловые (термические) свойства горных пород: теплоемкость, теплопроюдность, температуропроводность, коэффициенты линейного и объемного расширения.

24. Методы определения тепловых свойств горных пород.

25. Факторы, влияющие на механические и тепловые свойства нефтесодержащих пород.

26. Состав нефти.

27.Пластовая и дегазированная нефть.

28. Свойства нефти в пластовых условиях: плотность, вязкость, сжимаемость, электропроводность.

29. Растворимость газов в нефти. Газосодержание пластовой нефти. Газовый фактор. Влияние растворенного газа на физические свойства нефти. Контактный и дифференциальный процессы разгазирования.

30. Давление насыщения нефти газом, объемный коэффициент и усадка нефти. Определение давления насыщения и его практическое приложение.

31. Виды(типы) пластовых вод. Связанная(остаточная) вода и ее разновидности. 3ависимость остаточной водонасыщенности от пористости и проницаемости пород. Методы определения остаточной водонасыщенности.

32. Состав пластовых вод.

33. Физические свойства пластовых вод: плотность, вязкость, объемный коэффициент, сжимаемость, электропроводность, коэффициент теплового расширения.

34. Растворимость газов в пластовых водах.

35. Влияние давленияи температуры на физические свойства пластовых вод.

36. Состав природных газов и их классификация.

37. Молекулярный объем, масса, плотность, вязкость, сжимаемость, упругость насьпценных паров УВ газов.

38.Поверхностное натяжение (о) и его зависимость от температуры, давления, состава нефти. Методы его определения. σ на границе с различными технологическими жидкостями и практическое использование этих зависимостей.

39. Смачиваемость пород, методы ее определения. Распределение пород по смачиваемости.

40. Силы действующие в точке периметра смачивания трех контактирующих несмешивающихся фаз.

41. Факторы, влияющие на угол смачивания.

42. Кинетический гистерезис смачивания.

43. Факторы, влияющие напроявление кинетического гистерезиса смачивания. Работа Адгезии. Теплота смачивания.

44.Адсорбция и строение адсорбционного слоя.

45. Фазовые состояния углеводородных систем, общие положения.

46.Фазовые переходы в однокомпонентных системах.

47. Фазовые переходы в многокомпонентных системах

51. Солеобразования в процессах добычи нефти.

52. Виды, типы солей и химические уравненияих образования.

53. Причиныи факторы, способствующие солеобразованию.

54. Методы и аппаратура для исследования закономерностей солеобразования.

Вопрос № 1 Содержание и задачи курса ФП.

Задачи:

Изучение физических и физико-химических свойств в насыщающем пласте жидкости и газа.

Изучение физических процессов происходящих в пласте при движении нефти, газа, жидкости.

Изучение физических свойств горных пород – коллекторов.

Требования:

Четко давать определение понятия предмета изучения.

Знать физический смысл изучаемого аппарата и механическое проявление в единице измерения.

Знать схему строения приборов, принцип работы. Определять параметры расчетным путем.

Знать пределы изучения изучаемых параметров.

Знать практическое применение изучаемых параметров в нефтедобычи.

Вопрос №2 Классификация залежей УГ

Залежи – локальное скопление нефти и газа в горных породах.

Месторождение – совокупность залежей или объектов разработки, приуроченные к одному географическому объекту.

Нефтяные и газовые месторождения сосредоточены в основном в осадочных горных породах. Нефть, вода и газ располагаются в залежи в соответствии с их плотностью.

ГНК- газово-нефтяной контакт;

ВНК - водно-нефтяной контакт;

1 – кровля продуктивного пласта;

2- подошва продуктивного пласта;

3- крылья продуктивного пласта.

Классификация нефтяных и газовых месторождений.

В зависимости от соотношений объема нефти и газа, а также от давления и температуры, различают следующие типы залежей:

Газовые – когда все УВ в пласте содержаться в газообразном состоянии. Нефти в пласте нет.

Нефтяные – когда содержание нефти в пласте значительно превышает объем газа, Рпл > Pнас и весь газ растворен в нефти.

Нефтегазовые – когда объем нефти и газа приблизительно равны Рпл не столько высоки; и при условии Рпл < Pнас часть газов находиться в свободном виде – в виде газовой шапки.

Газоконденсатные – когда объем газа намного больше объема нефти и при повышении Рпл вся нефть растворена в газе.

Газогидратные – это залежи твердых УВ соединения с водой, которые образовались при определенных условиях (низкая температура и влагосодержание).

Вопрос №3 Пластовая температура и давление. Приведенное пластовое давление.

Пластовое давление (Рпл ) – это давление, при котором нефть, вода и газ находяться в залежи.

Рпл измеряется от нескольких МПа до 100МПа и обычно подчиняется гидростатическому закону, т.е. с увеличением глубины на 100м то Рпл увеличивается на 100МПа. Если эта закономерность не соблюдается, то мы имеем дело либо с аномально понижающемся либо с аномально повышающемся давлением.

Давление насыщения (Pнас) – давление, при котором газ в растворенном в нефте состоянии переходить в свободное.

Определяется Рпл=ρgHст (1), где ρ - плотность жидкости в скважине, g - ускорение свободного падения, Нст – высота статического столба жидкости.

Рзаб = ρgHд (2), где Hд – высота динамического столба жидкости, Рзаб задается технологами.

Приведенное пластовое давление Рприв= Рпл ± ρgh (3), где

Рприв – приведенное пластовое давление, h – расстояние от точки измерениядо забоя скважины, «+» - выше забойного расстояния ВНК, «-» - если ниже ВНК.

Пластовая температура – при которой….. находятся в пласте. Пластовая температура измеряется от нескольких градусов до 160 и более градусов.

Вопрос №4 Гранулометрический состав пород. Ситовый анализ и седиментационный.

Под гранулометрическим составом ГП понимают количественное содержание в породах частиц различной величины.

Определяют двумя способами:

Ситовый – используют для рассеивания частиц породы от 0,05 до 1 мм.

Для проведения этого анализа извлеченного из недр породы отмываются от солей, высушиваются, взвешиваются и просеиваются через набор сит. Оставшаяся на каждом виде фракция взвешивается, а сумма их масс должна быть равна массе породе первоначально помещенной на 1 сито. По результатам строят таблицу.

Седиментационный – для частиц менее 0,05мм.

Метод анализа основан на измерении скорости или продолжительности оседания частиц дисперсной фазы в дисперсной среде согласно закону Стокса:

ϑ

= ![]() (1), где

υ – кинетическая вязкость; ϑ – скорость

оседания частиц; g

– ускорение свободного падения; d

– средний диаметр частиц; ρж

,

ρп

– плотности жидкости и породы.

(1), где

υ – кинетическая вязкость; ϑ – скорость

оседания частиц; g

– ускорение свободного падения; d

– средний диаметр частиц; ρж

,

ρп

– плотности жидкости и породы.

Считая, что (1) справедлива для частиц размером от 0,1 до 0,0001мм.

На скорость оседания частиц меньшего размера существенное влияние оказывает Броуновское движение и слои адсорбированные на поверхности.

Различают следующие виде Седиментационный анализа:

Пиперчатый;

Взвешивание осадка (с помощью весов Фигуровского);

Отмучивание током воды;

Отмучивание сливанием жидкости.

Вопрос №5 Пористость ГП. Коэффициент общей, открытой, динамической пористости и методы их определения. Статически и динамически полезная емкости коллектора.

Под пористостью понимают наличие в ГП пор и пустот.

В зависимости от видов пустот различают:

Гранулярную (межзерновую пористость)

Трещинную

Кавернозную

1 2 3

1 – матрица межзерновой гранулярной пористости;

2 – трещина;

3 – каверна.

По происхождению поры бывают:

Первичные – поры образовавшиеся в процессе формирования самой ГП. Такие поры характерны пескам и песчаникам.

Вторичные – образовавшиеся в процессе разлома, дробления, расслоения и разрушения ГП. Характерны карбонатным ГП.

По величине поровые каналы бывают:

> 0,5мм – сверхкапиллярные;

0,0002…0,5мм – капиллярные;

< 0,0002мм – субкапиллярные.

В сверхкапиллярных порах нефть, вода и газ движутся свободно, под действием перепада давления. А в субкапиллярных порах капиллярные силы настолько высоки, что движение пластовых флюидов не происходит.

Для оценки пористости ГП введены 3коэффициента:

Коэффициент общей пористости – отношение объема всех пор и пустот в породе к объему образца.

m

= ![]()

Коэффициент открытой пористости – отношение суммы объема открытых взаимосвязанных пор к общему объему образца.

m0

= ![]()

Коэффициент динамической пористости – относительный объем взаимосвязанных пор, по которым может происходить движение нефти, газа, воды при существующих в пласте перепада давления к объему образца.

mд

= ![]()

В связи с тем что не во всех порах может находиться нефть, вода и газ и не по всем происходит их движение, введены понятия статической и динамической емкости.

Статическая полезная емкость коллектора характеризует объем пор пространства, который может быть заполнен нефтью или газом.

Пст = m0 – Sводост,

Sводост – остаточная водонасыщенность.

Динамическая полезная емкость коллектора характеризует объем пор и пустот, по которому могут фильтроваться нефть и газ при условии существующих а пласте. Пд = mд – Sводост,

Динамическая

полезная емкость коллектора зависит

от перепада давления в пласте, свойств

насыщающих пласт жидкости и от явлений

связанных с капиллярной силой, от

неподвижных слоев жидкости. m0

=

![]() .

.

Пористость коллектора изменяется от нескольких долей до 52%.

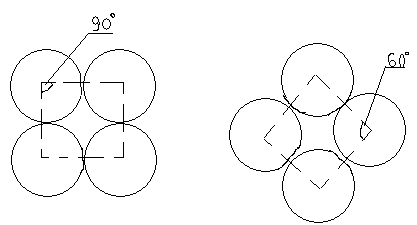

Вопрос №6 Пористость идеального и фиктивного грунта

В гидродинамике при изучении фильтрации жидкости и газа часто пользуются модельным пластом. Такими являются идеальный и фиктивный грунт.

Идеальный грунт – пористая среда состоящая из трубок потока равного диаметра;

Фиктивный грунт – пористая среда состоящая из шарообразных частиц равного размера

Существуют два крайних случая укладки шаров:

Ученый Слихтер вывел формулу пористости для фиктивного грунита:

m

= 1-![]() . (1)

. (1)

Из (1) видно, что пористость фиктивного грунта зависит лишь от угла укладки шаров. Поэтому изменяется в пределах 0,259..0,476.

Полученная для фиктивного грунта формула не применяется для реальных ГП, т.к. частицы их слагающих не одинакова по размерам, форм и шероховатости.

Вопрос №7 Применение сведений о пористости нефтесодержащих пород в нефте добыче.

Подавляющая часть нефтяных и газовых месторождений приурочена к коллекторам трёх типов – гранулярным, трещинным и смешанного строения. К первому типу относятся коллекторы, сложенные песчано-алевритовыми породами, поровое пространство которых состоит из межзерновых полостей. Подобным строением порового пространства характеризуются также некоторые пласты известняков и доломитов. В чисто трещиноватых коллекторах (сложенных преимущественно карбонатами) поровое пространство образуется системой трещин. При этом участки коллектора между трещинами представляют собой плотные малопроницаемые нетрещиноватые блоки пород, поровое пространство которых практически не участвует в процессах фильтрации. На практике, однако, чаще всего встречаются трещиноватые коллекторы смешанного типа, поровое пространство которых включает как системы трещин, так и поровое пространство блоков, а также каверны и карст.

Анализ показывает, что около 60% запасов нефти в мире приурочено к песчаным пластам и песчаникам, 39% – к карбонатным отложениям, 1% – к выветренным метаморфическим и изверженным породам. Следовательно, породы осадочного происхождения – основные коллекторы нефти и газа.

В связи с разнообразием условий формирования осадков коллекторские свойства пластов различных месторождений могут изменяться в широких пределах. Характерные особенности большинства коллекторов – слоистость их строения и изменение во всех направлениях свойств пород, толщины пластов и других параметров.

Нефтяной пласт представляет собой горную породу, пропитанную нефтью, газом и водой.

Под горной породой понимается естественный твердый минеральный агрегат определенного состава и строения, образующий в земной коре тела различной формы и размера. Горные породы делятся на три группы: осадочные, изверженные (магматические) и метаморфические. Осадочные породы возникают в результате преобразования в термических условиях поверхностной части земной коры осадков, представляющих собой выпавшие механическим или химическим путем продукты разрушения более древних пород, изверженных вулканов, жизнедеятельности организмов и растений.

Свойства горной породы вмещать (обусловлено пористостью горной породы) и пропускать (обусловлено проницаемостью) через себя жидкости и газы называются фильтрационно-ёмкостными свойствами (ФЕС).

Фильтрационные и коллекторские свойства пород нефтяных пластов характеризуются следующими основными показателями:

гранулометрическим составом пород;

пористостью;

проницаемостью;

насыщенностью пород водой, нефтью и газом;

удельной поверхностью;

капиллярными свойствами;

механическими свойствами.

Исследования пористых материалов крайне важно во многих областях науки и техники. Так при решении конкретных научных задач нефтегазового промысла одна из исходных целей – изучение внутреннего строения залежи нефти и газа. Эта цель ставится для оценки параметров залежи, а также для выбора способа разработки этого месторождения. Число физических свойств горных пород, проявляющихся в их взаимодействии с другими объектами и явлениями материального мира, может быть сколь угодно велико. Однако для практики нефтегазового дела представляют интерес лишь те свойства, которые непосредственно связаны с процессами движения флюидов (нефти, газа) в пласте. Среди них имеются пористость и насыщенность. Исходя из материала, изложенного в данном реферате, можно сделать вывод, что они играют немаловажную роль в вопросах разработке различных месторождений и не только.

Вопрос №8 Методы измерения пористости горных пород.

1 Определение полной пористости горных пород

Пористость - это емкостной параметр горных пород. Коэффициент полной пористости есть отношение объёма взаимосвязанных и изолированных пустотных каналов к общему объёму образца.

Полная пористость сцементированных пород, содержащих открытые и изолированные пустотные каналы, рассчитывается по результатам измерения минералогической, и объёмной плотностей породы, для чего используют два смежных образца из одного куска керна.

Расчет коэффициента полной пористости производится по формуле:

mп = (1 – Vо / Vм ) 100, (1.1)

где: mп - полная пористость породы;

Vо - объёмная плотность породы;

Vм - минералогическая плотность породы.

Расчет полной пористости годной породы проводится обычно с точностью до 0,1 %.

2 Определение открытой пористости горных пород

Коэффициент открытой пористости характеризует это отношение объема взаимосвязанных пустотных каналов различной конфигурации к общему объёму образца породы.

Определение открытой пористости, то есть определение объёма пор за вычетом объёма изолированных пор и субкапиллярных пор, можно произвести с достаточной для практических целей точностью методом Преображенского.

Необходимая аппаратура и принадлежности

Аналитические весы с разновесами, жестяной мостик, стакан ёмкостью на 100 мл, вакуум-насос со стеклянным колпаком и притертой пробкой, тонкая капроновая нить и очищенный керосин.

Порядок работ

Определяют массу проэкстрагированного и высушенного образца путем взвешивания на аналитических весах. Точность, с которой определяется масса во время опыта, составляет 0,001 г.

После взвешивания образец ставят в сосуд, помешают под колпак вакуумной установки и вакуумируют раздельно с рабочей жидкостью до остаточного давления 3-5 мм ртутного столба. Затем рабочую жидкость постепенно пропускают в сосуд с образцом до погружения образца в жидкость на 0,5 см. Продолжают вакуумировать до тех пор, пока образец полностью пропитается рабочей жидкостью. Это будет заметно по изменению цвета поверхности образца. После окончания капиллярной пропитки поднимают уровень жидкости в сосуде с образцом на 2-3 см над поверхностью образца и затем вакуумируют до прекращения выделения пузырьков воздуха из образца. Затем под колпак вакуумной установки впускают воздух. Под воздействием атмосферного давления рабочая жидкость дополнительно проталкивается в поры образца, не содержащие воздух.

Насыщенный образец вынимают из рабочей жидкости и избыток жидкости с него удаляют. Для этого образец кладут на стекло и перекатывают его несколько раз на сухое место, пока не будет оставаться следов жидкости на стекле и поверхность образца не станет матовой.

Путем взвешивания на аналитических весах определяют массу образца насыщенного рабочей жидкостью.

Обвязывают образец капроновой нитью и взвешивают в рабочей жидкости. Для этого над чашкой весов устанавливают мостик со стаканчиком, в который налита рабочая жидкость. Образец опускают в жидкость и подвешивают на нитке к крюку коромысла весов. Определяют массу капроновой нити (Мн).

Коэффициент открытой пористости образца горной породы рассчитывают по формуле:

mо = 100 (М 2 – М 1) / [М 2 - ( М 3 – Мн)], (2.1)

где: Мо – коэффициент открытой пористости, %;

М 1 - масса сухого образца в воздухе, г;

М 2 – масса образца насыщенного рабочей жидкостью в воздухе, г;

М 3 – масса образца насыщенного жидкостью в рабочей жидкости, г;

Мн – Масса капроновой нити, г.

Величину открытой пористости породы рассчитывают с точностью до 0,1 %.

Вопрос №9 Проницаемость ГП. Коэффициент абсолютной, фазовой, относительной проницаемости. Определение, их размерность, практическое использование.

Под проницаемостью понимают способность ГП пропускать сквозь себя нефть и газ, при наличии перепада давления. Практически все породы являются проницаемыми. Однако в пластовых условиях некоторые из них, глины, доломиты, практически не проницаемы.

Количественную

проницаемость оценивается из закона

линейной фильтрации Дарси: ![]() (1), где

(1), где

![]() - скорость фильтрации;

- скорость фильтрации;

Q – объемный расход жидкости через капиллярную площадь F;

l – длина капилляра;

![]() – динамическая вязкость.

– динамическая вязкость.

k

= ![]() (2) [м2].

Для определения единицы измерения k,

подставляют в (2) единицы измерения

приведенных параметров.

(2) [м2].

Для определения единицы измерения k,

подставляют в (2) единицы измерения

приведенных параметров.

Физический смысл k:

Показывает суммарную площадь, сквозь которой происходит фильтрация жидкости и газа. 1м2 = 1012 мкм2 ; 1Д = 1 мкм2.

Различают 3 коэффициента проницаемости:

Коэффициент абсолютной проницаемости: k =

Под абсолютной проницаемостью понимают, проницаемость породы при фильтрации однородной жидкости или газа;

2. фазовая — проницаемость пористой среды для какой-либо жидкости или газа при одновременном наличии их в породе;

3.относительная — выражается отношением фазовойпроницаемости к абсолютной.

На практике чаще всего определяют абсолютную проницаемость пород, которая оценивается коэффициентом проницаемости.

Вопрос №10 Факторы влияющие на проницаемость ГП.

На

проницаемость оказывают влияние:

давление, температура, взаимодействие

жидкости между собой и породой. Но

главнвм образом проницаемость зависит

от размеров поровых каналов. покажем

это влияние используя модель идеального

грунта. Расход жидкости через такую

модель будет определяться по формуле

Гагена-Пуазеля: Q

= ![]() ,

где

,

где

Q - объемный расход жидкости;

n – количество трубок приходящих на единицу площади фильтрации F;

r – радуис трубок.

Формула (1) справедлива для трубок жидкости, а мы имеем дело с пористой средой, что подразумевает введение в формулу коэффициента пористости:

m

= ![]()

Подставив

(2) в (1) получим: Q

= ![]() (3).

(3).

Из

линейного закона фильтрации Дарси: ![]() (4)

(4)

k

= ![]() (5). Из формулы (5) видно, что проницаемость

зависит от квадрата радиуса пор и

пористости.

(5). Из формулы (5) видно, что проницаемость

зависит от квадрата радиуса пор и

пористости.

Чем больше пористость, тем больше проницаемость.

Так же проницаемость зависит от:

От давления, в пластовых услолвиях ГП находиться под действием высоких давлений от выше лежащих ГП, при извлечений ее на поверхность происходит всестороннее расширение и проницаемость увеличивается даже до 60%. Поэтому при лабораторных экспериментах необходимо моделировать пластовые условия.

От взаимодействия жидкости с породой. Жидкость реагирует с породой, изменяя внутреннюю геометрию порового пространства. Так например, разбухание глин может привести к снижению проницаемости до 0.

От температуры. Изменение температуры не существенно влияет на проницаемость, но оказывает влияние на вязкость фильтрации жидкости.

Вопрос №11. Закон Дарси

Согласно уравнению Дарси, скорость фильтрации воды в пористой среде пропорционально градиенту давления:

![]() ,

,

где Q – объемная скорость воды ;

V – линейная скорость воды ;

F

– площадь сечения, F=![]() ;

;

L – длина фильтра;

k – коэффициент пропорциональности .

Нефть – неидеальная система (компонента нефти взаимодействуют между собой), поэтому линейный закон фильтрации для нефти, содержит вязкость, учитывающую взаимдействие компонентов внутри нефтяной системы:

![]() , где

, где![]() - вязкость нефти.

- вязкость нефти.

В этом уравнении

способность породы пропускать жидкости

и газа характеризуется коэффициентом

пропорциональности k

(1.7.), который называется коэффициентом

проницаемости

(![]() ).

).

Площадь боковой

поверхности цилиндра:

![]() таким образом уравнение Дарси для

радиальной фильтрации будет иметь

следующий вид:

таким образом уравнение Дарси для

радиальной фильтрации будет иметь

следующий вид:

.

.