ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№1

Определение плотности вещества.

Цель работы: научить определять плотность вещества, с помощью измерения геометрических размеров тела.

Оборудование: два металлических бруска (Al, Fe), Штангенциркуль, микрометр, весы с разновесом, измерительные цилиндры (мензурки), куски овощей картофель, свекла, морковь ,стакан с молоком.

Краткая теория.

Плотность характеризует зависимость массы тела от рода его вещества

и измеряется массой вещества в единице объема:

p = mxV (кг/м3),где m-масса тела; V-объем тела.

Объем тела прямоугольной формы вычисляется по формуле:

V = a ×b × c , где a,b,c - значения длины, ширины и высоты образца.

Ход работы:

1. Металлические бруски (Al, Fe) в форме параллелепипеда.

2. Измерение и вычисление параметров. Штангенциркуль, микрометр,

весы.

2.1 Масса бруска:

m(Al) = , m(Fe)= .

2.2 Линейные параметры:

длина бруска: a1(Al) = , a2(Al) = ,аср = (a1 + a2)/2 = .

ширина бруска:

A1: b1= , b2 = ,bср = (b1 + b2)/2 = .

Fe: b1= , b2 = , bср = (b1 + b2)/2 = .

высота бруска:

A1: с1= , с2 = ,сср = (с1 + с2)/2 =

2.3 Объём бруска V:

A1: V = aср · bср ·cср = , Fe: V = aср · bср ·cср = .

2.4 Плотность вещества бруска:

Al: рв = m/V ,Fe: рв = m/V = .

2.5 Табличные данные:

Al: рт = ,Fe: рт = .

2.6 Погрешность измерений и вычислений:

Al: õ = (рв - рт /рт) · 100% = .

Fe: õ = (рв - рт /рт) · 100% = .

2.7 Таблица 1. Характеристика плотности вещества

№ п/п |

вещество

|

Длина a,м |

Ширина b,м |

Высота c,м |

Объём V,м3 |

Масса m, кг |

Плотность р, кг/м3

|

Относительная погрешность õ , % |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Путем измерений определить полость в картофеле. Оборудование: весы с разновесом, мензурка, картофель.

Определить массу данного количества подсолнечного масла, используя только мензурку. Оборудование: мензурка, сосуд с подсолнечным маслом.

Определите что за жидкость. Оборудование: мензурка, флакон с неизвестной жидкостью, весы с разновесом.

Определите, из какого вещества состоит данное тело. Оборудование : весы с разновесом, мензурка, кубик, нитка.

Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.

Название |

Масса тела |

Объем тела |

Плотность вещества |

Картофель |

|

|

|

Масло |

|

|

|

Кубик |

|

|

|

Вывод:

Контрольные вопросы:

Газ в закрытом сосуде сжали. Изменилась ли масса газа? Плотность газа? Как? Почему?

Сосуд наполнен водой. В каком случае из сосуда выльется больше количество воды: при погружении бруска свинца или бруска олова, массы брусков равны?

Чугунный шар при объеме 125 см3 имеет массу 800 г. Сплошной или полый этот шар?

Лабораторная работа № 2

Проверка закона «Бойля-Мариотта».

Цель работы: Исследовать, как изменяется объем определенной массы газа (при постоянной температуре) при изменении давления, и установить соотношение между ними.

Оборудование: CD диск компании ООО "Дрофа"

Краткие теоретические сведения

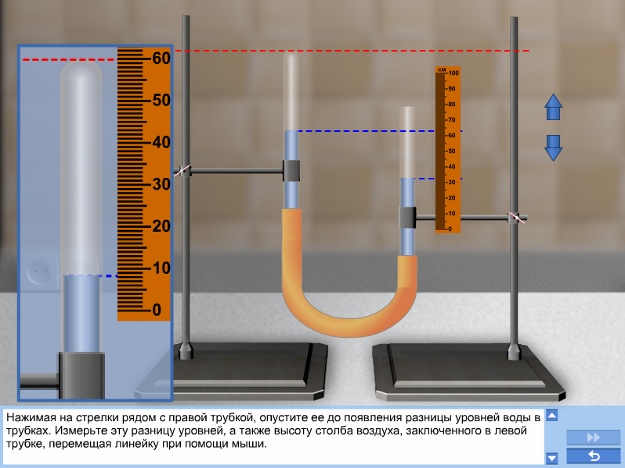

Закон Бойля-Мариотта можно сравнительно просто проверить с помощью несложного оборудования. В сосудах налита жидкость, находящаяся в них на одном уровне. Понятно, что давление воздуха в левом сосуде равно атмосферному давлению. С помощью линейки, находящейся около правого сосуда, определяем объем воздуха в левом сосуде V1 = h1 S. ( h1 – высота столба воздуха, S – площадь поперечного сечения сосуда ). Затем перемещаем правую трубку сообщающихся сосудов вверх ли вниз, изменяя таким образом давление воздуха, запертого в левой трубке. Для измерения новой высоты воздуха в левой трубке необходимо воспользоваться увеличенным изображением левого сосуда. Затем можно измерить новые значения высоты столба воздуха в левом сосуде. Потом определяют новое значение объема воздуха в левом сосуде и давление воздуха в нем. Исследуйте зависимость между этими величинами.

Ход работы:

Открываем CD диск компании ООО "Дрофа" . На рабочем столе находятся сообщающиеся сосуды, верхний конец левого сосуда запаян, правый отрытый. В сосудах налита жидкость, находящаяся в них на одном уровне. Давление воздуха в левом сосуде равно атмосферному давлению.

С помощью линейки, находящейся около правого сосуда, определяем объем воздуха в левом сосуде по формуле

V1 = h1 S где h1 – высота столба воздуха, S – площадь поперечного сечения сосуда.

Двигать линейку по вертикали можно мышкой, после наведения на линейку курсора и, нажав левую кнопку мышки.

Затем, нажимая на вертикальные стрелки, расположенные в правой части рабочего стола, перемещаем правую трубку сообщающихся сосудов вверх ли вниз, изменяя таким образом давление воздуха, запертого в левой трубке. Записать показатели давления в таблицу.

Для измерения новой высоты воздуха в левой трубке необходимо воспользоваться увеличенным изображением левого сосуда. Перемещая мышкой линейку можно измерить новые значения высоты столба воздуха в левом сосуде.

Повторите измерения l и h .

Вычислите произведения

для всех трех опытов, сравните их,

сделайте вывод.

для всех трех опытов, сравните их,

сделайте вывод.Вычислите абсолютную

и относительную

и относительную

погрешности измерения.

погрешности измерения.Результаты измерения и вычислений запишите в таблицу:

№ Опыта |

H мм |

h мм |

l мм |

P |

C |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

ВЫВОД:

Контрольные вопросы:

При каких условиях справедлив закон Бойля-Мариотта?

Объяснить закон для изотермического процесса, пользуясь молекулярно-кинетической теорией.

Почему после погружения стеклянной трубки в стакан с водой комнатной температуры и после снятия пластилина воды в трубке поднимается?

Лабораторная работа № 3

Определение влажности воздуха.

Цель работы: научиться определять влажность воздуха с помощью специального приборов – психрометра и конденсационного гигрометра.

Оборудование: психрометр (общий), химический стакан с водой, вата, термометр, психрометрическая таблица, таблица зависимостей давлений р и плотностей ρ насыщенных паров от температуры.

Теория

В атмосфере Земли всегда содержатся водяные пары. Их содержание в воздухе характеризуется абсолютной и относительной влажностью. Абсолютная влажность (ρа) определяется массой водяного пара, содержащегося в 1 м3 воздуха, т.е. плотностью водяного пара. Абсолютную влажность можно определить по температуре точки росы – температуре, при которой пар, находящийся в воздухе, становится насыщенным. Температуру точки росы определяют с помощью гигрометра, а затем по таблице "Давление насыщающих паров и их плотность при различных температурах" находят соответствующую температуре точки росы плотность. Найденная плотность и есть абсолютная влажность окружающего воздуха. Относительная влажность В показывает, сколько процентов составляет абсолютная влажность ρа от плотности ρн водяного пара, насыщающего воздух при данной температуре:

В = ρа • 100% / ρн

Для определения относительной влажности используют гигрометр и психрометр.

Ход работы.

1. Работа с психрометром.

1.Изучить устройство психрометра и принцип его действия.

2.Проверить наличие воды в резервуаре и при необходимости долить ее.

3.Спять показания сухого и смоченного термометров и определить разность их показаний.

4.Пользуясь психрометрической таблицей, определить относительную влажность воздуха.

Результаты измерений занести в таблицу.

Показание термометров |

Разность показаний термометров А1=1С-1В:, |

Относительная влажность воздуха ф,% |

|

сухого tС |

смоченного tВЛ |

термометров Δt=tС-tВЛ |

воздуха φ, %

|

|

|

|

|

Сделать вывод, указав физический смысл измеренной величины.

2.Работа с конденсационным гигрометром.

1.Изучить устройство и принцип действия конденсационного гигрометра.

2.Определить по термометру температуру окружающего воздуха.

3.Определить точку росы - температуру, при которой появляются капельки росы на блестящей поверхности гигрометра (для этого наполнить гигрометр эфиром и продуть через него воздух при помощи груши).

4.По таблице «Давление насыщенного водяного пара и его плотность при различных температурах» определить давление насыщенного пара pн.п при комнатной температуре и парциальное давление pп при температуре росы.

5.Пользуясь

формулой

вычислить относительную влажность.

вычислить относительную влажность.

Результаты измерений занести в таблицу.

Температура воздуха в комнате t |

Точка росы tр |

Давление насыщенного пара при данной температуре pн.п |

Парциальное давление pп |

Относительная влажность φ, % |

|

|

|

|

|

Сделать вывод, указав физический смысл измеренной величины.

3 Рассчитайте погрешности полученных результатов.

Контрольные вопросы:

1 .Какой пар называется насыщенным? Что такое динамическое равновесие; точка росы?

2.Почему показания смоченного термометра меньше, чем сухого?

3. Как, зная точку росы, можно определить парциальное давление?

Лабораторная работа 4

Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкостей.

Цель работы: научиться определять коэффициент поверхностного натяжения воды методом отрыва рамки.

Оборудование: весы с разновесом, стакан с водой, штатив лабораторный, пробирка с песком, масштабная линейка, лист бумаги, проволочная рамка на нитях.

Теория:

Коэффициент поверхностного натяжения определяется по формуле

, где

А

– работа, которую надо совершить, чтобы

увеличить площадь поверхности жидкости

на S.

Учитывая, что

, где

А

– работа, которую надо совершить, чтобы

увеличить площадь поверхности жидкости

на S.

Учитывая, что

,

,

где Fотр - сила отрыва проволоки, F0 – сила тяжести проволоки, l – длина проволоки, d – диаметр проволоки, получаем

.

.

Ход работы.

Зажать весы в лапке лабораторного штатива.

Привязать к одной из чашек весов нить с подвешенной рамкой и уравновесить весы песком (песок сыпать на лист бумаги, положенный на чашку).

Добиться горизонтального положения рамки.

Под чашкой установить стакан с дистиллированной водой так, чтобы поверхность воды находилась от рамки на расстоянии 1-2 см.

Осторожно опустить рамку рукой так, чтобы она, коснувшись воды, «прилипла» к ней.

Очень осторожно добавлять песок до отрыва рамки от поверхности воды.

Осушить рамку и вновь уравновесить весы, но уже при помощи гирь. Определить массу гирь: m=…..г=……кг

Измерить линейкой периметр рамки: L=….см=…..м

9. Вычислить коэффициент поверхности натяжения воды по формуле:

Учесть, что Fпн=mg, где m - масса гирь, g - ускорение свободного падения.

Fпн = σ=

Рассчитать абсолютную ошибку:

Рассчитать относительную ошибку:

Заполнить таблицу.

№п/п |

m, кг |

g, м/с2 |

L, м |

Fпн, Н |

σ выч, Н/м |

σ табл, Н/м |

Δσ, Н/м |

ε, % |

|

|

9,81 |

|

|

|

72*10-3 |

|

|

Записать вывод, указав физический смысл измеренной величины и объяснить, почему результат, полученный в работе, отличается от табличной величины.

Ответить на контрольные вопросы:

Почему поверхностное натяжение зависит от рода жидкости?

Почему и как поверхностное натяжение зависит от температуры?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА.

Цель работы: Научиться на практике рассчитывать удельное сопротивление проводника.

Оборудование: Реохорд, микрометр, амперметр и вольтметр, источник электрической энергии, ключ, соединительные провода.

Теория :

Электрическое сопротивление проводников обусловлено тем, что свободные электроны при своем движении сталкиваются с положительно заряженными ионами кристаллической решетки металла. Одной из важнейших характеристик проводника является также его удельное электрическое сопротивление ρ, которое показывает каким сопротивлением обладает проводник длиной 1м и площадью поперечного сечения 1м2 .

Для однородного цилиндрического проводника с сопротивлением R, длиною 1, площадью поперечного сечения S

ρ =RS/ l

где ρ - удельное сопротивление проводника, выражается в Ом ∙ м.

В электротехнике чаще применяется единица измерения удельного сопротивления проводника 1 Ом∙мм2/м. Это Сопротивление проводника длиной 1м и площадью поперечного сечения 1 мм2.

Удельное сопротивление различных материалов, главным образом металлов и их сплавов, определяют лабораторным путем.

Ход работы:

1. Микрометром измерить диаметр проволоки d реохорда и рассчитать площадь поперечного сечения по формуле:

S=π d2 / 4

2.Со6рать электрическую цепь по схеме .

3. После проверки цепи преподавателем, замкнуть ключ, измерить силу тока в цепи и напряжение на концах реохорда (сопротивления).

4. Используя закон Ома для участка цепи рассчитать сопротивление R проволоки реохорда:

R=U / I

5. Измерить длину проволоки l .

6. Вычислить удельное сопротивление проводника ρ по формуле ρ =RS/ l

7.Сравнить полученный результат с табличным значением ρтабл и вычислить относительную погрешность.ρтабл (константана) =4 ,7 10-7 Ом∙м .

8.Написать вывод и ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Зависит ли удельное сопротивление от температуры?

2. Удельное сопротивление фехраля 1.1 *10-6 Ом*м. Что это значит? Где можно использовать такой материал?

3. Чем обусловлено сопротивление проводников?