- •Введение

- •1.Основные законы геометической оптики

- •Явление полного отражения.

- •2. Волновой характер световых волн.

- •2.1. Интерференция когерентных волн

- •2.1.1. Условия максимума и минимума интерференции когерентных волн

- •2.1.2. Интерференция при отражении света от тонких пластинок

- •2.1.3. Интерференция в тонком клине

- •2.1.4. Интерферометр Майкельсона

- •2.1.5. Интерференционные рефрактометры

- •2.2. Дифракция света

- •2.2.1. Принцип Гюйгенса-Френеля

- •2.2.2 Зоны Френеля

- •2.2.3 Дифракция Фраунгофера от щели.

- •2.2.4. Дифракционная решетка

- •2.2.5. Дифракция рентгеновских лучей

- •2.2.6. Голография

- •2.3. Поляризация света

- •2.3.1. Естественный и поляризованный свет

- •2.3.2. Способы получения поляризованного света

- •2.3.3 Закон Брюстера

- •2.3.4 Закон Малюса

- •2.3.5 Вращение плоскости поляризации

- •3. Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом

- •3.1 Взаимодействие света с веществом

- •3.2. Классическая теория дисперсии

- •3.3 Тепловое излучение, его характеристика Абсолютно черное тело

- •3.4. Тепловое равновесие, закон Кирхгофа

- •3.5. Закономерности излучения абсолютно черного тела

- •3.6. Рассеяние света. Закон Рэлея

- •3.7 Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта

- •3.8 Фотоэлектрический эффект и природа электромагнитного излучения

- •3.9.Эффект Комптона

- •4. Элементы квантовой механики

- •4.1 Гипотеза де Бройля (Волновые свойства микрочастиц. Дуализм материи)

- •4.2. Дифракция электронов. Опыт Дэвисона и Джермера

- •4.3. Соотношение неопределенностей

- •4.4. Волновая функция. Уравнение Шредингера

- •4.5 Операторы физических величин. (Самостоятельно)

- •Электрон в «потенциальной яме» Квантование энергии

- •(Теория атома водорода по Бору. Модель атома Резерфорда. Линейчатый спектр атома водорода. Строение атома. Постулаты Бора. Спектр атома водорода по Бору. Опыт Франка и Герца.)

- •5.Теория атома водорода по бору

- •5.1.Модель атома Резерфорда

- •5.2. Линейчатый спектр атома водорода

- •5.3. Строение атома. Постулаты Бора

- •5.4. Спектр атома водорода по Бору

- •5.5. Опыт Франка и Герца

- •Лекция 13

- •6. Физика атомного ядра

- •6.1.Состав атомного ядра и энергия связи ядра Законы радиоактивных превращений

- •6.2.Кинетика естественного радиоактивного распада

- •6.3. Ядерные реакции и их классификация

- •6.4.Управляемая реакция деления ядер

- •6.5. Использование ядерных превращений

- •6.5.1.Ядерная энергетика

- •6.5.2.Атомная бомба

- •6.5.3.Реакция синтеза атомных ядер

- •Библиографический список

4.2. Дифракция электронов. Опыт Дэвисона и Джермера

Пучок монохроматических электронов из электронной пушки Р падал на поверхность кристалла Никеля (рис.4.1). Рассеянные от кристалла электроны улавливались приемником, который мог перемещаться так, чтобы улавливать электроны, рассеиваемые под различными углами.

В процессе измерений было установлено, что распределение потока отраженных электронов согласуется с формулой Вульфа - Брэггов:

![]()

Т .е.

движущиеся электроны проявляют волновые

свойства; причем полученное из этой

формулы значение

хорошо совпадает с длиной волны де

Бройля для электронов, имеющих данную

скорость. Этот результат представляет

собой прекрасное доказательство

правильности идеи де Бройля.

.е.

движущиеся электроны проявляют волновые

свойства; причем полученное из этой

формулы значение

хорошо совпадает с длиной волны де

Бройля для электронов, имеющих данную

скорость. Этот результат представляет

собой прекрасное доказательство

правильности идеи де Бройля.

Впоследствии дифракционные явления были обнаружены для нейтронов, протонов, атомных и молекулярных пучков. На частицы вещества переносится связь между полной энергией ε частицы и частотой ν волн де Бройля: ε = hν, т.е это универсальное соотношение, справедливое как для фотонов, так и для любых других микрочастиц.

4.3. Соотношение неопределенностей

Классическая теория считает возможным постановку эксперимента, из которого можно одновременно и с кокой угодно точностью определить координату частицы х и её импульс mv (или скорость v). Однако, немецкий физик /ФРГ/ Гейзенберг показал, что в области микромира это не достижимо. Рассмотрим один из мысленных опытов Гейзенберга.

Пусть требуется

определить в одном и том же опыте

координату и импульс электрона,

движущегося вдоль оси х. Самый точный

способ определения расстояния - оптический

- с помощью интерферометра Майкельсона.

В данном случае точность измерения

координаты

![]() достигает длины волны излучения,

используемого в интерферометре

.

По Эйнштейну свет представляет собой

поток фотонов, каждый из которых имеет

импульс Рф=h/

.

При столкновении фотона с электроном

электрон может получить дополнительный

импульс, следовательно, импульс электрона

может измениться на величину порядка

Рф.

Составим произведение:

достигает длины волны излучения,

используемого в интерферометре

.

По Эйнштейну свет представляет собой

поток фотонов, каждый из которых имеет

импульс Рф=h/

.

При столкновении фотона с электроном

электрон может получить дополнительный

импульс, следовательно, импульс электрона

может измениться на величину порядка

Рф.

Составим произведение:

![]()

Итак:

![]()

Это- соотношение неопределенностей Гейзенберга.

Т.е. произведение

погрешностей одновременного измерения

координаты и импульса электрона не

может быть меньше постоянной Планка h.

Если мы

стремимся уменьшить погрешность

измерения координаты

![]() ,

то необходимо использовать жесткое

излучение (с малым

),

но это приведет к увеличению

,

то необходимо использовать жесткое

излучение (с малым

),

но это приведет к увеличению

![]() и

и

![]() .

.

Лекция 11

(Волновая функция. Уравнение Шредингера. Операторы физических величин. Электрон в «потенциальной яме». Квантование энергии.)

4.4. Волновая функция. Уравнение Шредингера

Невозможность одновременного точного нахождения координаты и импульса (координаты и скорости) частиц микромира заставило отказаться от классической механики в применении к рассматриваемому объекту, снять задачу о точном знании положения частиц и перейти к определению вероятности нахождения частицы в том или ином месте пространства. В результате была разработана специальная механика, изучающая поведение и состояния частиц микромира,- квантовая механика.

Одной из главных

задач квантовой механики является

нахождение волновой функции

= x,y,z,t).

Произведение квадрата модуля волновой

функции на элемент объема пространства

2dV

физически толкуется как вероятность

того, что действие частицы будет

обнаружено в элементе объема dV.

Следовательно, 2

толкуется как плотность вероятности

обнаружения частицы (электрона). Сумма

величин 2dV

по всему пространству, т.е.

![]() есть вероятность обнаружения частицы

где бы то ни было в пространстве. Но т.к.

частица существует, следовательно,

-функция должна удовлетворять условию:

есть вероятность обнаружения частицы

где бы то ни было в пространстве. Но т.к.

частица существует, следовательно,

-функция должна удовлетворять условию:

![]() =1 - УСЛОВИЕ НОРМИРОВКИ.

=1 - УСЛОВИЕ НОРМИРОВКИ.

Если известна -функция, описывающая состояние, то вероятности всевозможных процессов определяются однозначно.

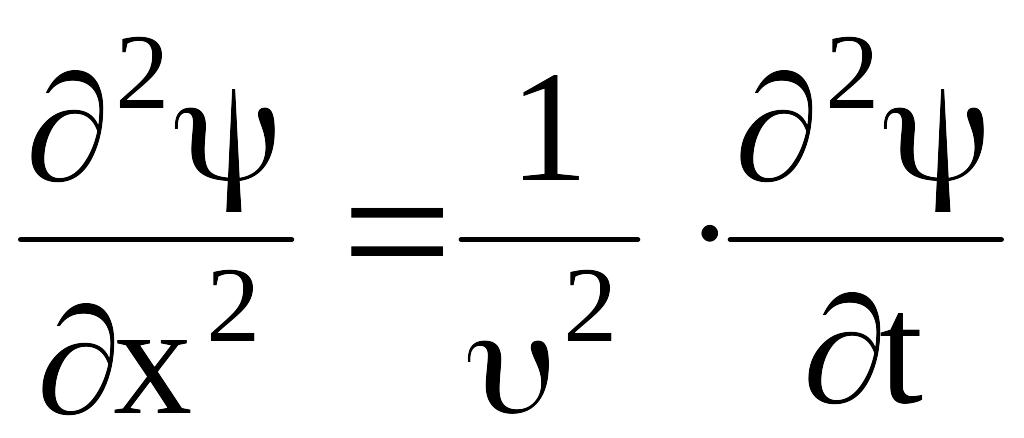

Наличие волновых свойств у частиц микромира наводит на мысль о том, что к частицам должно быть применимо волновое уравнение, из которого как раз и может быть найдена волновая функция :

(4.5)

(4.5)

где - скорость распространения волны де Бройля. Удовлетворяющая этому дифференциальному уравнению функция (x,t) имеет вид:

(x,t) = 0 cos (ωt – kx) (4.6)

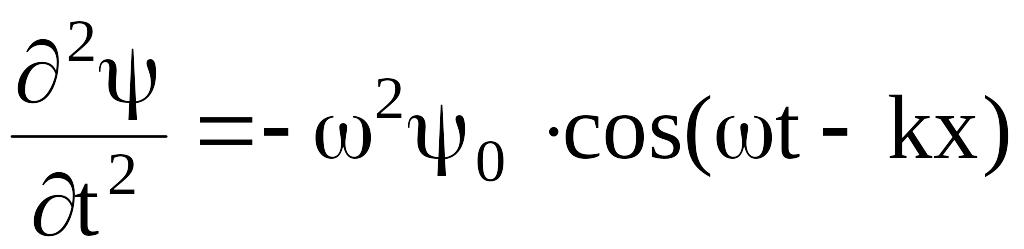

Беря вторую производную по времени от -функции, заданной уравнением (4.6), получим:

(4.7)

(4.7)

Подставляя (4.7) в

(4.5), находим:

![]()

или поскольку

![]() ,

,

то

![]() (4.8)

(4.8)

В соответствии с гипотезой де Бройля заменим в выражении (4.8) величину =h/P:

![]() (4.9)

(4.9)

Т.к.

![]()

![]()

где Е и ЕП - соответственно полная и потенциальная энергия частицы, то

![]()

Это - СТАЦИОНАРНОЕ УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА.