- •Ответы на вопросы для подготовки к экзамену по «Оториноларингологии».

- •Острый ларингит.

- •Мастоидит

- •Диф.Диагностика катаральной ангины и острого фарингита.

- •Инородные тела носовой полости.

- •Гематома и абсцесс перегородки носа.

- •1.Озена.

- •9.Строение небных миндалин и их физиологическая роль. Законы Эвальда.

- •Расположение

- •Структура и функции

- •]Физиология

- •14.Холестеатома среднего уха и ее осложнения(на всякий случай вместе с эпитимпанитом)

- •Склерома.

- •17.Хронический гнойный мезотимпанит.

- •15.Строение носовой перегородки и дна полости носа.

- •16. Типы иннервации носовой полости

- •Исследование вестибулярного анализатора вращательной пробой.

- •Вопрос 89

- •Вопрос 90

- •Вопрос 91

- •Вопрос 93 Инородные тела пищевода

- •33. Сифилис верхних дыхательных путей.

- •34 . Характеристика и формы хронического гнойного среднего отита.

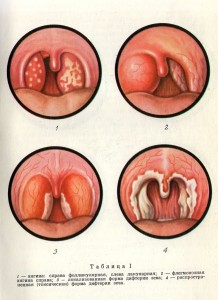

- •35. Дифференциальная диагностика дифтерии зева и лакунарной ангины.

- •36. Хронический фарингит (классификация, клиника, лечение).

- •37. Холестеатома среднего уха и ее осложнения.

- •52. Дифтерия зева

- •66. Аллергический ринит.

- •Возможные осложнения аллергического ринита и прогноз

- •Профилактика аллергического ринита.

- •67. Рак гортани

- •Этиология

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Прогноз

- •69. Паратонзилярный абсцесс

- •Осложнения

- •Прогноз

- •Профилактика

- •72 Заглоточный абсцесс

- •Симптомы, течение

- •Диагноз

- •Осложнения

- •Лечение

- •38. Кистовидное растяжение придаточных пазух носа (мукоцеле, пиоцеле).

- •Диф.Диагностика фурункула наружного слухового прохода и мастоидита.

- •Острые ларинго-трахеальные стенозы.

- •42.Верхушечно-шейные формы мастоидита.

- •43. Хронический тонзиллит (классификация, клиника, лечение).

- •44. Параличи и парезы гортани.

- •45. Мастоидэктомия (цель операции, техника выполнения).

- •49. Показания к тонзилэктомии

- •50. Папилломы гортани у детей.

1.Озена.

Озена - тяжелая форма атрофического процесса в носу, распространяющегося как на слизистую оболочку, так и на костные стенки полости носа и носовых раковин с продуцированием быстро засыхающего отделяемого с сильным специфическим, неприятным запахом.

Этиология. Известна социальная, анатомическая, воспалительная, очаговая, инфекционная, нейродистрофическая и эндокринная теории возникновения этого заболевания. Наиболее распространенными являются инфекционная и неинфекционная (нейродистрофическая) теории.

Согласно инфекционной теории, главную роль играет разнообразная микрофлора, высеваемая из носовой слизи у больных озеной (коринебактерии, протей), однако наиболее часто (у 80% больных) высевается клебсиелла озены (Klebsiella ozaenae), которой отводится ведущая роль при этой патологии.

По неинфекционной (нейродистрофической) теории, в возникновении озены основное значение имеет нарушение состояния вегетативной и эндокринной систем или симпатической иннервации, что приводит к дистрофическим процессам в полости носа.Трофические нарушения приводят в последующем к остеомаляции, резорбции кости и метаплазии эпителия.

Патоморфология. Озена характеризуется атрофией всех тканей стенок носовой полости, истончением слизистой оболочки, сосудов.

Клиника.. Больные жалуются на выраженную сухость и образование большого количества корок в носу, наличие неприятного, зловонного запаха из носа, который больные обычно сами не ощущают, затруднение носового дыхания и отсутствие обоняния. В дальнейшем наступает аносмия в связи с атрофией обонятельных рецепторов.

При передней риноскопии в обеих половинах носа видны буроватые или желто-зеленые корки, заполняющие всю полость носа, с распространением на носоглотку и нижележащие дыхательные пути.

Диагноз устанавливается на основании жалоб больного, наличия резкой атрофии слизистой оболочки полости носа, обильных корок, зловонного запаха, потери обоняния.

Лечение промывают полость носа изотоническим раствором хлорида натрия с добавлением йода либо смесью из 10 мл. салициловой кислоты, 20 г хлорида натрия, 20 г гидрокарбоната натрия - по 1/2 ч.л. на стакан воды (для орошения полости носа).

Полезны свечи с хлорофиллокаротиновой пастой Солодкова, обладающей бактерицидным и дезодорирующим эффектом. После предварительного туалета свечи вводят в обе половины носа 1 раз в день на 2 ч. в течение 3-4 нед. Подобный курс повторяют 3-4 раза в год.

Можно рекомендовать ежедневное смазывание полости носа 2-5% р-ром йод-глицерина (или р-ром Люголя), что больные могут делать самостоятельно.

Для лечении озены применяют и хирургические методы лечения. Все существующие варианты хирургических вмешательств направлены на искусственное сужение полости носа, для чего в подслизистую ткань боковых стенок или перегородки носа вводят аутотрансплантаты (кость, хрящ ребра), аллотрансплантаты, синтетические материалы (полиуретан, полифасфазен) и др.

2.Острый ларингит.

Острый ларингит - это острое воспаление слизистой оболочки гортани.

Причины - острая респираторная вирусная инфекция;- травмы, ожоги.

Возникновению острого ларингита способствуют общее и местное переохлаждение; неблагоприятные условия работы (запыленные помещения, сухой воздух, повышенный шумовой фон); перенапряжение голосового аппарата; наличие хронических очагов воспаления (хронические фарингиты, гнойные синуситы, хронический тонзиллит); нарушения носового дыхания (искривление перегородки носа, хронический ринит).

Симптомы ощущение сухости, першения, саднения в горле, сухой кашель. Голос становится грубым, постепенно развивается охриплость, иногда вплоть до афонии (отсутствия голоса).

Острый ларингит, развивающийся на фоне вирусной инфекции, может сопровождаться повышением температуры тела и нарушением общего состояния.

У детей раннего возраста (до 5 лет) ларингит может привести к интенсивному отёку слизистой оболочки подскладкового пространства и вызвать нарушение дыхания (стеноз гортани). Продолжительность острого ларингита обычно от 5 до 10 дней. При нарушении режима голосового покоя, отсутствия терапии и т.д., острый ларингит может перейти в затянувшуюся, а иногда и в хроническую форму.

Диагностика Ларингоскопия, эндоскопическое исследование.

Лечение Не рекомендуется в течение 5-7 дней громко разговаривать, запрещается курить, употреблять спиртные напитки. Из пищи следует исключить острые и горячие блюда. Назначаются противовирусные и противовоспалительных препараты. Эффективна ингаляционная терапия. При отсутствии эффекта назначается антибиотикотерапия.

Также есть еще: Инфильтративный. Подскладочный. Осирый катаральный.

3.Мастоидит.

Мастоидит - гнойное воспаление слизистой оболочки и костной ткани сосцевидного отростка височной кости.

Этиология Возбудителями мастоидита являются те же микроорганизмы, которые вызывают развитие острого гнойного среднего отита.

Патогенез Изменения в зависимости от стадии заболевания. При 1-й экссудативной стадии в процесс вовлекаются слизистая оболочка и надкостница ячеек сосцевидного отростка, ячейки выполнены экссудатом, слизистая оболочка воспалена и резко утолщена. 2-я стадия характеризуется преобладанием пролиферативно-альтеративных изменений, распространяющихся и на костные структуры сосцевидного отростка - это альтеративная, или деструктивная, стадия. При этом происходит разрушение кости остеокластами, образование грануляций. Костные перемычки между ячейками некротизируются. Ячейки сливаются, образуя одну общую полость, наполненную гноем, - формируется эмпиема сосцевидного отростка. Процесс разрушения кости может дойти до твердой мозговой оболочки средней или задней черепной ямки и вызвать различные внутричерепные осложнения. Одна из причин развития мастоидита - нерациональное лечение острого среднего отита.

Симптомы Мастоидита: ухудшение общего состояния, повышение температуры тела, изменение состава крови - существенно не отличаются от проявлений острого гнойного среднего отита. В периферической крови отмечается умеренный лейкоцитоз, появляется сдвиг в лейкоцитарной формуле влево, постепенное повышение СОЭ.

Боль нередко локализуется в ухе и в области сосцевидного отростка, у некоторых пациентов она охватывает половину головы на стороне поражения и усиливается ночью. Важным признаком мастоидита является болезненность при пальпации и перкуссии сосцевидного отростка, чаще в области верхушки или площадки сосцевидного отростка. Появляются также жалобы на шум в ухе или в голове на стороне больного уха и выраженная тугоухость.

При обследовании определяется гиперемия и инфильтрация кожи сосцевидного отростка вследствие периостита. При отоскопии обращают внимание на гноетечение из уха.

Важным отоскопическим признаком мастоидита является нависание задневерхней стенки наружного слухового прохода в костном его отделе- это связано с развитием периостита и давлением патологического содержимого в области передней стенки и входа в пещеру. В этом же месте иногда образуется фистула, через которую гной поступает в наружный слуховой проход. Барабанная перепонка при мастоидите часто гиперемирована, инфильтрирована.

Диагностика рентгенография, КТ или МРТ височных костей, которые являются наиболее информативным методом диагностики, при этом определяется различной интенсивности" снижение пневматизации, завуалированность ячеек сосцевидного отростка.

Лечение: Консервативное лечение обычно имеет успех в экссудативной стадии мастоидита, когда еще нет деструкции (альтерации) кости и не нарушен отток экссудата. Основу консервативной терапии, соответствующей активному лечению острого среднего отита, составляет антибиотикотерапия, назначаются препараты широкого спектра действия, предпочтение отдается beta-лактамным антибиотикам. Важным компонентом лечения мастоидита является обеспечение свободного оттока гноя из среднего уха и местное использование антибактериальных препаратов с учетом чувствительности флоры из уха.

Обнаружение у больного при первичном осмотре признаков второй стадии (альтеративной) мастоидита является показанием к безотлагательному хирургическому лечению.

При мастоидите выполняется операция антромастоидотомия - вскрытие антрума и трепанация сосцевидного отростка. Удаление патологических тканей должно быть полным, поэтому иногда операция заканчивается удалением всего отростка вместе с его верхушкой - мастоидэктомией. У детей до трех лет сосцевидный отросток не развит, поэтому операция носит название антротомии.

4.Диф.диагностика катаральной ангины и острого фарингита.

Дифференциальная диагностика катаральной ангины и острого фарингита

Клинические признаки |

Катаральная ангина |

Острый фарингит |

Температура тела |

Обычно незначительно повышена |

Нормальная |

Субъективные ощущения |

Боль при глотании |

Першение, щекотание, сухость в горле |

Фарингоскопия |

Гиперемия и инфильтрация небных миндалин |

Гиперемия миндалин, мягкого неба, задней стенки глотки |

Реакция со стороны лимфоузлов |

Небольшая припухлость, болезненность |

Отсутствуют |

Сопутствующие явления |

Отсутствуют |

Хрипота |

Дополнительно |

||

Изменения периферической крови |

Умеренный лейкоцитоз, ускоренная СОЭ |

Без изменений |

5.Инородные тела носовой полости.

Инородные тела полости носа встречаются преимущественно у детей младшего возраста (до 5-7 лет).

Что провоцирует Инородные тела носа: Во время игры дети засовывают в нос себе и сверстникам разные предметы. Иногда инородные тела попадают в нос при его травме или при рвоте через носоглотку. Попадание инородных тел в полость носа возможно при проникающих ранениях лица. В хоаны инородное тело может проникнуть при неумелых попытках его удаления из полости носа.

Патогенез: Органические (кусочки пищи, фруктов, овощей, семена злаковых растений, косточки плодов, куски бумаги, спички и др.).Живые инородные тела (пиявки, глисты, личинки).Неорганические (мелкие пуговицы, бусины, камни; части пластмассовых игрушек; куски поролона, губки, бумаги, ваты).Металлические (монеты, кнопки, значки, шурупы, пуговицы, булавки, иголки, гвозди, осколки огнестрельных снарядов и др).

Рентгеноконтрастные и неконтрастные.

Симптомы: Инородные тела большей частью локализуются в общем носовом ходе, но могут быть в нижнем или среднем носовом ходе, в преддверии носа и глубоко в задних отделах полости носа, в области хоан.

Единственным признаком инородного тела носовой полости является односторонняя заложенность носа.При длительном пребывании инородных тел появляются гнойные выделения с примесью крови, резкий гнилостный запах из соответствующей половины носа, особенно при разлагающихся органических инородных телах, раздражение кожи в области входа в нос. Первоначальные реакции на попадание инородного тела (чиханье, слезотечение, односторонние водянистые выделения), как правило, быстро исчезают. Неудачные попытки удаления инородного тела сопровождаются травмой слизистой оболочки, кровотечением, продвижением инородного тела в более глубокие отделы полости носа, в носоглотку, откуда оно может попасть в дыхательные пути и пищевод.

Диагностика: анамнеза, эндоскопии, при необходимости рентгенографии полости носа. Рентгенография позволяет установить не только присутствие инородного тела, но и его характер и локализацию.Самым достоверным методом диагностики остается передняя и задняя риноскопия.

Дифференциальная диагностика. Дифференцируют с заболеваниями околоносовых пазух, дифтерией носа и новообразованиями.

Лечение:- высморкать нос после закапывания сосудосуживающего раствора.

-с помощью тупого крючка, который под контролем зрения заводят сверху за инородное тело и выводят скользящим движением по дну полости носа.

6.Гематома и абсцесс перегородки носа.

Причины: причина гематомы носовой перегородки - травма ее хряща без смещения и разрыва слизистой оболочки при ударе по носу или падении на нос, при котором происходит кровоизлияние между четырехугольным хрящом и надхрящницей.

Гематома очень быстро инфицируется, являясь благоприятной средой для постоянно вегетирующих в полости носа микроорганизмов, в результате чего формируется абсцесс перегородки носа. Реже абсцесс носовой перегородки бывает травматическим, возникает вследствие заноса инфекции при ковырянии пальцем в носу.

Абсцесс может развиться и без гематомы - при абсцедирующем фурункуле преддверия носа.

Симптомы: прогрессирующее затруднение носового дыхания и припухлость с обеих сторон передней части носовой перегородки темно-багрового цвета, мягкой консистенции.

Клинически: явления интоксикации, головная боль, боль в области носа, повышение температуры до фебрильных цифр, чувство разбитости; резкое затруднение носового дыхания, деформация наружного носа в результате отека и инфильтрации, мягких тканей; гиперемия кожи, пастозность век, резкая болезненность при пальпации кончика носа.

Осложнения. При несвоевременной диагностике абсцесса перегородки носа имеется опасность развития тяжелых внутричерепных осложнений: при гематогенном, лимфогенном и периневральном путях инфицирования - менингита, тромбоза кавернозного синуса, абсцесса мозга, а у детей раннего возраста - сепсиса с метастазами в различные органы.

Диагностика: анамнез, общего состояния больного, осмотра наружного носа, риноскопических данных. В сомнительных случаях производят пункцию и отсасывание кровянистого содержимого.

Лечение: пунктирования и отсасывания содержимого с последуюшей тугой тампонадой полости носа. При обширных гематомах показано вскрытие с удалением сгустков крови.

При абсцессе перегородки носа необходимо срочное хирургическое вмешательство. Производится эндоназальное широкое вскрытие абсцесса с обеих сторон на разных уровнях. В полость абсцесса вводят турунды с гипертоническим раствором, которые меняют 2-3 раза в день.Во всех случаях обязательно внутримышечное введение антибиотиков в достаточных возрастных дозах, при тяжелом общем состоянии показана дезинтоксикационная терапия.

7.Дифтерия зева.

Дифтерия - острое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением с образованием плотных плёнчатых налётов на месте внедрения возбудителя болезни и тяжёлым общим отравлением (интоксикацией) организма.

Этиология Коринебактерия дифтерии (дифтерийная палочка) обладает сильными токсигенными свойствами. Местные изменения возникают в области внедрения возбудителя.

Заражение происходит преимущественно воздушно-капельным или контактным путем..

Классификация по распространенности: локализованная; распространенная. По характеру локальных изменений зева: катаральная; пленчатая; геморрагическая.

По тяжести течения: токсическая; гипертоксическая.

Симптомы:Инкубационный период длится от 2 до 7 дней.

Клиническое течение дифтерии глотки очень разнообразно и имеет неодинаковую тяжесть. Чаще встречается двустороннее поражение. Местные проявления обусловлены формой заболевания.

Локализованная форма, наиболее легкая и наиболее частая (70-80%), сначала нередко протекает под видом обычной ангины (лакунарной, фолликулярной) с небольшой болезненностью при глотании. Температура тела повышена умеренно, не выше 38 °С, может быть нормальной. Общее состояние нарушено, отмечаются слабость, недомогание, плохой аппетит; явления интоксикации нерезкие.

Распространенная форма Интоксикация более выражена, отмечаются слабость, заторможенность и анорексия. Температура тела в первые дни повышается до 38-39 °С. Боль в горле умеренная. Фибринозные налеты имеются на миндалинах, дужках, мягком небе, задней стенке глотки, в полости носа и носоглотке. Налеты плохо отделяются от подлежащей ткани и после удаления быстро восстанавливаются; Отмечается значительное увеличение регионарных лимфатических узлов с обеих сторон.

Катаральная форма протекает наиболее легко, характеризуется умеренным увеличением и гиперемией небных миндалин. Начало заболевания постепенное, температура тела субфебрильная. Симптомы интоксикации отсутствуют.При катаральной форме может самостоятельно наступить выздоровление, но через 2-3 нед появляются изолированные парезы, обычно мягкого неба.

Пленчатая форма сопровождается более глубоким поражением ткани миндалин. Небные миндалины увеличены, гиперемированы, покрыты толстым налетом серо-белого или грязно-серого цвета. Налет очень плотно спаян с эпителием нитями фибрина, снимается с трудом, оставляя язвенный дефект и кровоточащую поверхность. Слизистая оболочка глотки слегка гиперемирована. Верхние шейные лимфатические узлы умеренно увеличены и слегка болезненны при пальпации.

Островчатая форма - на небных миндалинах на стороне слабой гиперемии определяются плотно спаянные с подслизистым слоем островки налета серовато-белого цвета. Геморрагическая форма - Налеты становятся геморрагическими, появляются подкожные кровоизлияния, кровотечения из слизистой оболочки верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Заболевание, как правило, заканчивается смертью. Токсическая форма - отмечаются общая интоксикация, выраженные воспалительные явления в глотке с налетами грязно-серого цвета, выходящими за пределы миндалин с кровоточащей поверхностью после их (снимаются с трудом).

Клиника:Больной вял, бледен, апатичен, адинамичен, реже возбужден; под глазами круги, конечности холодные, цианотичные, нередки рвота и боли в животе. Отмечаются болезненность при глотании, слюнотечение, затруднение дыхания, приторно-сладковатый запах изо рта, открытая гнусавость. Пульс слабый, частый, аритмичный. Шейные лимфатические узлы увеличены.Процесс нередко распространяется на носоглотку, гортань и трахею.

Лечение. введение противодифтерийной антитоксической сыворотки «диаферм», которая очищена от балластных белков и вызывает минимальную реакцию. Сыворотку вводят внутримышечно немедленно после установления диагноза и даже при подозрении на дифтерию.При нетяжелых формах сыворотку обычно применяют однократно, а при налетах повторяют введение через 1 - 2 сут. Первая доза составляет 1/2 или 1/3 общей дозы на курс лечения.

Профилактика: АКДС, Своевременное выявление заболевания, госпитализация и изоляция больного.

8.Отогенный абсцесс мозжечка.

Отогенный абсцесс мозжечка - абсцесс мозжечка, развивающийся в результате распространения возбудителей инфекции из уха в мозг при хроническом (реже остром) гнойном среднем отите.

Этиология:Возбудители, как правило, идентичны микроорганизмам вызывающим острый и хронический средний отит.

Патогенез: Как правило развиваются на фоне лабиринтита или синус-тромбоза.

Клиника: Общее состояние постепенно ухудшается, появляется некоторая заторможенность, кожные покровы становятся бледными, черты лица как бы заостряются, беспокоит головная боль, иногда односторонняя, чаще по ночам, в связи с чем наступает бессонница. Вследствие внутричерепной гипертензии наблюдаются тошнота и рвота, не связанные с приемом пищи.

В отдельных случаях появляются и локальные симптомы - судорожные припадки, парезы конечностей, нарушения чувствительности, двигательные нарушения на стороне, противоположной абсцессу, нарушение зрительной и двигательной функцией глаз, и т.д.

Течение: начальная стадия (1-2 недели) - может сопровождаться легкой головной болью, подъемом температуры до 37,5 °С, рвотой, плохим самочувствием;

латентная стадия - бедна симптомами - вялость больного, бледность, отсутствие аппетита, периодическая головная боль;

явная стадия - в ряде случаев проявляется внезапно при кажущемся общем удовлетворительном состоянии больного.

терминальная стадия - грубые нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы из-за интоксикации, отека мозга с параличом сосудистого центра.

Общемозговые симптомы - тошнота, нарушения сознания и психики. Головная боль - обычный и важный симптом, она может быть постоянной и приступообразной, диффузной и локализованной.

Менингеальные симптомы наиболее часты в ранней стадии абсцесса до образования капсулы абсцесса.

Очаговые симптомы абсцесса мозжечка наблюдается значительно реже абсцессов височной доли. Наиболее важными очаговыми симптомами являются нарушения мышечного тонуса, координации и появление спонтанного нистагма.

Диагностика Спинномозговая пункция, компьютерная томография, эхография, ангиография, исследование глазного дна и полей зрения, УЗИ, Эхоэнцефалография

Лечение. больному производится срочная радикальная (общеполостная) операция на ухе с широким обнажением мозговой оболочки средней черепной ямки. После этого через обработанную спиртовым раствором йода твердую мозговую оболочку выполняют диагностическую пункцию м. Найденный абсцесс вскрывают по игле, в его полость вводят резиновый дренаж. Если абсцесс найден, состояние больного обычно быстро улучшается. Если поиск сразу не увенчался успехом, диагностические пункции продолжают.

9.Строение небных миндалин и их физиологическая роль.

Нёбные миндалины

Миндалины - (tonsilla) - скопление лимфоидной ткани в толще слизистой оболочки на границе носовой, ротовой полостей и глотки. В зависимости от расположения различают парные небные и трубные, а также глоточную и язычную миндалины.

Небные миндалины расположены по обеим сторонам зева между нёбными дужками.От боковых отделов мягкого неба вниз отходят небные дужки:

Строение небных миндалин имеет важное клиническое значение.

Небные миндалины состоят из соединительнотканной стромы и паренхимы. Паренхима представлена скоплением лимфоидной ткани, элементы которой образуют фолликулы,. Лимфоциты играют важную роль в процессах формирования местного и общего иммунитета.

В миндалине различают верхний и нижний полюсы, наружную и внутреннюю поверхности. Свободная поверхность небных миндалин покрыта слизистой оболочкой и имеет многочисленные углубления - лакуны (или крипты), 12-20 лакун (бывает до 30). более развиты лакуны в области верхнего полюса. Медиальная поверхность миндалины покрыта эпителием и обращена в полость рта, а латеральная прилежит к стенке глотки и отделяется от нее соединительнотканной пластинкой с тончайшей фиброзной «капсулой».

. Попадающие в лакуны остатки пищи, слущенный эпителий, микробы и лимфоциты образуют пробки, способствующие развитию воспалительного процесса в миндалине.

Строение нёбных миндалин

Нёбная миндалина представляет собой несколько складок слизистой оболочки с углублениями (криптами) между ними; причём, крипты часто разветвлены. Слизистая оболочка имеет те же слои, что и в других отделах полости рта: многослойный плоский эпителий и собственную пластинку. Но в собственной пластинке (в образующей её рыхлой волокнистой соединительной ткани) содержатся многочисленные лимфатические фолликулы (В-зона) и лежащие между ними участки лимфоидной ткани (Т-зона). Соответственно, часто инфильтрирован лимфоцитами и эпителий.

Небные миндалины - важное звено защитной иммунной системы организма, которое первым принимают на себя «удар» инфекции из носоглотки. Главная их функция заключается в предотвращении попадания вредных бактерий и вирусов из носа и полости рта в кровь. Во время акта глотания происходит самоочищение миндалины.

10.Законы Эвальда.

закономерность, согласно которой вестибулярный нистагм направлен в сторону того полукружного канала, в котором ток лимфы направлен к ампуле.

Первый закон Эвальда — реакции возникают только с того полукружного канала, который находится в плоскости вращения, несмотря на то что какое-то менее сильное смещение эндолимфы происходит и в каналах, расположенных на плоскости вращения. При этом проявляется регулирующее значение центральных отделов анализатора. Следовательно, реакция с полукружных каналов (нистагм, отклонение конечностей и т.д.) всегда возникает в плоскости вращения. Второй закон Эвальда — направлению движения эндолимфы всегда соответствует направление медленного компонента нистагма, направление отклонения конечностей, корпуса и головы. Следовательно, быстрый компонент нистагма (или просто нистагм) будет направлен в противоположную сторону. Например, после вращения в кресле Барани по часовой стрелке (вправо) движение эндолимфы в горизонтальном полукружном канале после остановки будет продолжаться вправо. Согласно этому закону Эвальда, в данном случае и поствращательный нистагм будет направлен влево, а отклонение конечностей, туловища и головы произойдет вправо. Если с помощью электронистагмографии произвести регистрацию нистагма не после остановки, а в момент вращения вправо, то будет выявлен нистагм вправо. Это объясняется тем, что в период наращивания вращения вправо эндолимфа будет отставать от стенок канала, смещаясь в противоположную сторону, т.е. влево, следовательно, и медленный компонент нистагма будет направлен влево, а быстрый — вправо. Третий закон Эвальда — движение эндолимфы в сторону ампулы (ампулопетально) в горизонтальном полукружном канале вызывает в значительной мере более сильную реакцию, чем движение эндолимфы к гладкому концу (ампу-лофугально). Из этого закона следует, что, поскольку после вращения вправо эндолимфа движется в правом горизонтальном канале ампулофугально, а в левом — ампулопетально, после вращения вправо возбуждается в основном левый лабиринт, а раздражением правого лабиринта при клиническом исследовании можно пренебречь. Однако при этом нужно иметь в виду, что реакции с менее раздражаемого лабиринта, хотя и незначительно, усиливают реакции второго лабиринта, кроме того, в вертикальных каналах эта реакция будет обратной.

11.Диагностика хронического гайморита.

Поставить диагноз хронический гайморит можно при условии, что собрана вся информация о симптомах заболевания. Диагноз также составляется на основе жалоб пациента. Частота обращений.

Правильный подход к диагностике гайморита подразумевает использование клинических и параклинических методов диагностики и установление диагноза на основании всех данных, полученных при обследовании больного, в том числе симптомов.

Клиническая диагностика гайморита включает выяснение жалоб больного (заложенность носа, головная боль, боль в проекции гайморовой пазухи, хронический кашель и пр.), осмотр больного – выявление рефлекторного расширения сосудов кожи подглазничной области (красное пятно), осмотра внутренней поверхности слизистой носа (можно заметить отек и воспаление, а также гнойные выделения из выходного отверстия гайморовой пазухи). Наиболее удобным инструментальным методом диагностики гайморита является рентген околоносовых пазух. На рентгеновском снимке гайморит (воспаление верхнечелюстной пазухи) выглядит как затемнение изображения пазухи (белый цвет на снимке.

12.Носовые кровотечения (причины и методы остановки).

Различают: первичные, обусловленные местными процессами;

симптоматические, связанные с общими причинами (наследственные, врожденные или приобретенные нарушения гемостаза и системные заболевания);

явные и скрытые (кровотечения из задних отделов носа, при которых кровь через хоаны стекает по задней стенке глотки и заглатывается, реже аспирируется).

Причины: -Частые носовые кровотечения обусловлены особенностями кровоснабжения, строения слизистой оболочки полости носа, поверхностным расположением сосудов.

Наиболее частым местом (80% случаев) носового кровотечения является сеть мелких кровеносных сосудов в передненижнем хрящевом отделе перегородки носа (точка Киссельбаха).

Среди местных причин имеют значение различные экзо- и эндогенные факторы:

- травмы носа при ударе, падении;- хирургические вмешательства;- хронический атрофический ринит;- искривление перегородки носа;-химические, термические, лучевые и электрические ожоги полости носа.

Симптомы: выделения из одной или обеих половин носа, стекание крови по задней стенке глотки. Возможна кровавая рвота или примесь крови в мокроте при кашле на фоне общей слабости, падения пульса и артериального давления, обморочного состояния при скрытых кровотечениях.

Лечение введения в полость носа ватного тампона с перекисью водорода крыло носа прижимают к перегородке. Предварительно ребенку необходимо придать сидячее положение для предотвращения прилива крови к голове, закапать сосудосуживающие капли. холодные примочки и лед.

При более упорном кровотечении прижигают кровоточащую зону. Прижигание или физическое гемостатическое воздействие на кровоточащий отдел перегородки носа с обеих сторон производят на разных уровнях для предупреждения ее перфорации.

Одновременно назначают средства, повышающие свертываемость крови: вводят викасол внутримышечно.

при безуспешности перечисленных общих и местных методов гемостаза производят тампонаду носа (переднюю или заднюю).

Передняя тампонада носа производится при кровотечении из передних отделов носа. Стерильный марлевый тампон, пропитанный гемостатическим составом, укладывают слоями снизу вверх на всем протяжении полости носа между носовыми раковинами и перегородкой носа. Тампон удаляют через 24-48 ч после пропитывания его изотоническим раствором хлорида натрия или 3% раствором перекиси водорода, чтобы уменьшить травму слизистой оболочки полости носа и избежать повторного кровотечения.

При сильном кровотечении из задних отделов носа и носоглотки производится задняя тампонада носа. Подготавливают марлевый тампон с тремя нитями соответственно размеру носоглотки, равный примерно двум ногтевым фалангам большого пальца руки ребенка. Марлевый тампон вводят в носоглотку через полость рта. Предварительно в носоглотку по нижнему носовому ходу проводят тонкий эластический катетер. Когда конец катетера выходит в ротовую часть глотки, его захватывают корнцангом или зажимом Кохера, выводят через рот и двумя толстыми шелковыми нитями фиксируют к нему носоглоточный тампон. Затем катетер выводят обратно через нос, при помощи указательного пальца проводят за мягкое небо тампон и плотно фиксируют его в хоане.

При безуспешности общих и местных гемостатических мероприятий при интенсивных, угрожающих жизни кровотечениях производят перевязку наружных сонных артерий.

13.Строение и функция кортиева органа.

Кортиев орган - рецепторная часть слухового анализатора, расположенная внутри перепончатого лабиринта.

Воспринимает колебания волокон, расположенных в канале внутреннего уха, и передаёт в слуховую зону коры больших полушарий, где и формируются звуковые сигналы. В кортиевом органе начинается первичное формирование анализа звуковых сигналов.

Расположение

Кортиев орган располагается в спирально завитом костном канале внутреннего уха — улитковом ходе, заполненном эндолимфой и перилимфой. Верхняя стенка хода прилегает лестнице преддверия и называется рейснеровой перепонкой; нижняя стенка, граничит с. барабанной лестницей, образована основной перепонкой, прикрепляющейся к спиральной костной пластинке.

Структура и функции

К.О. расположен на основной перепонке и состоит из внутренних и наружных волосковых клеток, внутренних и наружных опорных клеток (столбовых, клеток Дейтерса, Клаудиуса, Гензена), между которыми находится туннель, где проходят направляющиеся к основаниям волосковых клеток отростки нервных клеток.

Функция Кортиева органа - преобразование энергии звуковых колебаний в процесс нервного возбуждения.

Физиология

Звуковые колебания воспринимаются барабанной перепонкой и через систему косточек среднего уха передаются жидким средам внутреннего уха — перилимфе и эндолимфе. Это приводят к изменению взаиморасположения волосковых клеток и покровной перепонки Кортиева органа, что вызывает сгибание волосков и возникновение биоэлектрических потенциалов.

Закрученность улитки позволяет мозгу выбрать нужную информацию, отсевая лишнею (т.к.завиток улитки сужен в конце) возможность значительно сократить количество необходимых информационных каналов. Эта физическая основа слуха служит причиной восприятия музыки человеком.

14.Склерома.

Склерома - хроническое инфекционное заболевание, поражающее слизистую оболочку дыхательных путей.

Возбудитель склеромы - палочка Фриша-Волковича. Пути и способы заражения не установлены.

Симптомы и течение болезни

Склерома характеризуется медленным течением, прогрессирующим в течение многих лет. В начальных стадиях образуются плотные инфильтраты в виде плоских или бугристых возвышений, которые, как правило, не изъязвляются, располагаются преимущественно в местах физиологических сужений: в преддверии носа, хоанах, носоглотке, подскладочном пространстве гортани, у бифуркации трахеи, у разветвлений бронхов. В более поздней стадии инфильтраты рубцуются, вызывая тем самым сужение просвета дыхательных путей и расстройство дыхания. Обычно склерома захватывает одновременно несколько отрезков дыхательных путей.

Склерома носа Жалобы больного сводятся главным образом к ощущению сухости и заложенности носа. В связи с атрофией слизистой оболочки наблюдается скудное вязкое отделяемое с образованием корок, иногда приторный запах, напоминающий запах гниющих фруктов. При риноскопии в области входа в нос видны бугристые инфильтраты. Если они расположены в области преддверия носа, то наступает деформация наружного носа. Крылья носа инфильтрированы, оттопырены.

Склерома глотки. Процесс обычно распространяется из полости носа через хоаны. Поражается в основном мягкое небо. Рубцевание инфильтратов ведет к деформации мягкого неба и небных дужек, чаще задних. Иногда деформация может привести к почти полной разобщенности носоглотки и ротоглотки. Чаще эти изменения сочетаются с патологией носа и гортани, характерной для склеромы.

Склерома гортани. Инфильтраты расположены обычно симметрично с обеих сторон в области подскладочного пространства, реже на вестибулярных складках, голосовых складках, черпаловидных хрящах и надгортаннике; подвергаясь рубцеванию, они часто вызывают нарушение голоса и стенозы гортани. Склеромный процесс может распространиться на трахею и бронхи, приводя в конечном счете к их стенозу.

Диагностика: серологические реакции, гистологическое исследование биопсийного материала и исследование мокроты на палочки Фриша-Волковича..

лечение Специфического лечения нет. Благоприятный результат получают при стрептомицинотерапии и рентгенотерапии. К хирургическим методам лечения относятся бужирование, удаление и алектрокоагуляция инфильтратов.

15.Холестеатома среднего уха и ее осложнения.

Холестеатома уха - опухолевидное образование, окруженное капсулой, развивающееся в среднем ухе, как правило, на фоне хронического эпитимпанита;

Причины: Считают, что холестеатома является следствием врастания эпидермиса наружного слухового прохода в барабанную полость через краевую перфорацию барабанной перепонки. Оказывая давление на костную ткань, врастая в нее она разрушает костную ткань.

Патогенез:обычно возникает как последствие воспаления среднего уха и дисфункции слуховой трубы.

1. Первичная приобретенная холестеатома возникает как следствие втянутой мешковидной полости (кармана) барабанной перепонки и отрицательного давления внутри среднего уха. Как только втягивание становится слишком глубоким, и кератин уже не способен удаляться из складки, в ней начинают скапливаться его остатки.

2. Вторичная приобретенная холестеатома возникает по причине врастания клеток плоского эпителия с краев разрыва. Такой разрыв чаще всего происходит в результате инфекционного процесса.

Врожденная холестеатома

Врожденная холестеатома обычно обнаруживается у детей.

Симптомы: тупые, ноющие, распирающие, давящие или стреляющие боли в ухе, головную боль, возможны головокружения, обусловленные лабиринтитом. Выделения из уха чаще бывают скудными с гнилостным запахом. В гнойном отделяемом можно обнаружить беловатые творожистые комочки. При обострении отита холестеатома уха подвергается гнойному распаду, что нередко приводит к возникновению субпериостального абсцесса, парезу лицевого нерва, менингиту, абсцессу мозга или мозжечка.

Осложнения:- экстрадуральный абсцесс; - серозный или гнойный лабириитит;

- паралич лицевого нерва; - менингит, эпидуральный, субдуральный или паренхиматозный абсцесс; - тромбофлебит сигмовидного синуса.

Диагностика: выявлении краевой перфорации барабанной перепонки. При отоскопии нередко трудно осмотреть барабанную перепонку из-за резкого сужения наружного слухового прохода обтурирующим полипом или за счет провисания задневерхней стенки, что обусловлено распространением холестеатомы под надкостницу с отслойкой инфильтрированной кожи в костном, а иногда перепончато-хрящевом отделе наружного слухового прохода. Рентгенологическое исследование - выявляются деструктивные изменения в костных структурах уха.

Лечение: Лечение холестеатомы преимущественно оперативное - операция на среднем ухе. Консервативное лечение показано лишь при наличии небольшой холестеатомы, локализующейся в надбарабанном углублении, доступном для промывания через специальную трубку. Для промывания в этих случаях можно использовать спиртовой раствор борной кислоты

.

16.Строение носовой перегородки и дна полости носа.

-Полость носа, cavitas nasi, спереди открывается грушевидным отверстием, apertura piriformis, сзади парные отверстия, хоаны, сообщают ее с полостью глотки.

-Посредством костной перегородки носа, septum nasi osseum, носовая полость делится на две не совсем симметричные половины, так как в большинстве случаев перегородка стоит не строго сагиттально, а отклоняется в сторону. Каждая половина носовой полости имеет 5 стенок: верхнюю, нижнюю, латеральную, медиальную и заднюю.

-Носовая перегородка, septum nasi osseum, является как бы медиальной стенкой каждой половины носовой полости. Она образована перпендикулярной пластинкой решетчатой кости, сошником, вверху spina nasalis лобной кости, внизу cristae nasales верхней челюсти и небной кости.

-В состав нижней стенки, или дна, входит небный отросток верхней челюсти и горизонтальная пластинка небной кости, составляющие palatum osseum; в переднем отделе его заметно отверстие резцового канала, canalis incisivus.

-На латеральной стенке носовой полости свисают внутрь три носовые раковины, которыми отделяются друг от друга три носовых хода: верхний, средний и нижний.

17.Типы иннервации носовой полости.

Иннервация: Чувствительная--- нервы носов. полости и наружнего носа относятся к области разветвления I и II ветвей тройничного нерва. Слизистая оболочка передней части нос. полости иннервируется от n.ethmoidalis anterio ( из n.nasociliaris I ветви n.trigeminus), остальная ее часть – раковины и носовая перегородка получают иннервацию от ganglion pterygopalatina, II ветви тройничного нерва (nn.nasalis posteriores и n.nasopaltinus).

Двигательную иннервацию наружного носа обеспечивает лицевой нерв.

18.Хронический гнойный мезотимпанит.

Это форма хронического гнойного среднего отита, сопровождающаяся воспалительным процессом в пределах слизистой оболочки. При этой форме отита патологические изменения локализуются преимущественно в среднем и нижнем отделах барабанной полости и в слуховой трубе, а перфорация барабанной перепонки располагается в натянутой части.

Клиническая картина. Больной жалуется на снижение слуха, периодическое гноетечение и боль в ухе в периоды обострения в течение нескольких месяцев или лет. Боль в ухе может возникать лишь при обострении процесса. Выделения из уха чаще без запаха, носят слизисто-гнойный характер, но при наличии грануляций или полипов можно наблюдать кровянисто-гнойные выделения.

При отоскопии определяется сохранная ненатянутая часть барабанной перепонки и перфорация в ее натянутой части {pars tensd) . Перфорация может быть различной по форме, величине и локализации.

Течение хронического мезотимпанита обычно относительно благоприятное, выделения из уха продолжаются иногда годами, не вызывая каких-либо серьезных осложнений. Гноетечение иногда прекращается самостоятельно, возобновляясь при обострении. Причиной обострения может быть простудное заболевание, попадание воды в ухо, заболевания носа, носоглотки, околоносовых пазух. В этих случаях гноетечение усиливается, повышается температура тела, появляется ощущение пульсации, иногда боль в ухе.

При благоприятных условиях и соответствующем лечении после прекращения гноетечения небольшое отверстие в барабанной перепонке может зарубцеваться с образованием тонкой пленки, состоящей из внутреннего и наружного слоев перепонки - средний фиброзный слой не восстанавливается.

Диагностика мезотимпанита основывается на данных анамнеза, клиники и отоскопической картине. Появление запаха указывает на вовлечение в кариозный процесс кости, что свидетельствует о переходе заболевания в недоброкачественную форму. Важным методом исследования при мезотимпаните является рентгенография височных костей. КТ в костном режиме позволяет диагностировать холестеатому, дефекты слуховых косточек.

19.Исследование вестибулярного анализатора вращательной пробой.

Вестибулярные пробы позволяют определить не только наличие нарушений функции анализатора, но и дать качественную и количественную характеристику их особенностям. Сущность этих проб заключается в возбуждении вестибулярных рецепторов с помощью адекватных или неадекватных дозированных воздействий.

Для отолитовых рецепторов адекватным раздражителем является прямолинейное ускорение в горизонтальной и вертикальной плоскостях при выполнении пробы на четырехштанговых качелях.

Вращательная проба. Обследуемого усаживают в кресло Барани таким образом, чтобы спина его плотно прилегала к спинке кресла, ноги располагались на подставке, а руки - на подлокотниках. Голова пациента наклоняется вперед и вниз на 30°, глаза должны быть закрыты. Вращение производят равномерно со скоростью 1/2 оборота (или 180°) в секунду, всего 10 оборотов за 20 с. Вначале вращения тело человека испытывает положительное ускорение, в конце - отрицательное. При вращении по часовой стрелке после остановки ток эндолимфы в горизонтальных полукружных каналах будет продолжаться вправо; следовательно, медленный компонент нистагма также будет вправо, а направление нистагма (быстрый компонент) - влево. При движении вправо в момент остановки кресла в правом ухе движение эндолимфы будет ампулофугальным, т.е. от ампулы, а в левом - ампулопетальным. Следовательно, послевращательный нистагм и другие вестибулярные реакции (сенсорные и вегетативные) будут обусловлены раздражением левого лабиринта, а послевращательная реакция от правого уха - наблюдаться при вращении против часовой стрелки, т.е. влево. После остановки кресла начинают отсчет времени. Испытуемый фиксирует взгляд на пальце врача, при этом определяют степень нистагма, затем определяют характер амплитуды и живость нистагма, его продолжительность при положении глаз в сторону быстрого компонента.

Если изучается функциональное состояние рецепторов передних (фронтальных) полукружных каналов, то испытуемый сидит в кресле Барани с головой, запрокинутой назад на 60°, если изучается функция задних (сагиттальных) каналов, голова наклоняется на 90° к противоположному плечу.

В норме длительность нистагма при исследовании латеральных (горизонтальных) полукружных каналов равна 25-35 с, при исследовании задних и передних каналов - 10-15 с. Характер нистагма при раздражении латеральных каналов - горизонтальный, передних - ротаторный, задних - вертикальный; по амплитуде он мелко- или среднеразмашистый, I-II степени, живой, быстро затухающий.

Калорическая проба. Во время этой пробы достигается более слабое, чем при вращении, искусственное раздражение лабиринта, в основном рецепторов латерального полукружного канала. Важным достоинством калорической пробы является возможность раздражать изолированно ампулярные рецепторы одной стороны.

Перед выполнением водной калорической пробы следует убедиться в отсутствии сухой перфорации в барабанной перепонке исследуемого уха, так как попадание воды в барабанную полость может вызвать обострение хронического воспалительного процесса. В этом случае может быть проведена воздушная калоризация.

Калорическая проба выполняется следующим образом. Врач набирает в шприц Жане 100 мл. воды температурой 20 °С (при тепловой калорической пробе температура воды равна +42 X). Испытуемый сидит с отклоненной назад на 60° головой; при этом латеральный полукружный канал располагается вертикально. Вливают в наружный слуховой проход 100 мл. воды за 10 с, направляя струю воды по его задневерхней стенке. Определяют время от момента окончания вливания воды в ухо до появления нистагма - это латентный период в норме равный 25-30 с, затем регистрируется длительность нистагменной реакции, равная в норме 50-70 с. Характеристику нистагма после калоризации дают по тем же параметрам, что и после вращательной пробы. При холодовом воздействии нистагм (его быстрый компонент) направлен в противоположную испытуемому уху сторону, при тепловой калоризации - в сторону раздражаемого уха

Прессорная (пневматическая, фистульная) проба. Ее проводят для выявления свища в области лабиринтной стенки (чаще всего в области ампулы латерального полукружного канала) у больных хроническим гнойным средним отитом. Пробу производят сгущением и разрежением воздуха в наружном слуховом проходе, либо давлением на козелок, либо с помощью резиновой груши. Если в ответ на сгущение воздуха возникают нистагм и другие вестибулярные реакции, то прессорную пробу оценивают как положительную. Это свидетельствует о наличии свища. Следует учесть, однако, что отрицательная проба не позволяет с полной уверенностью отрицать наличие свища. При обширной перфорации в барабанной перепонке можно произвести непосредственное давление зондом с накрученной на него ватой на подозрительные на свищ участки лабиринтной стенки.

Исследование функции отолитового аппарата. Его проводят в основном при профессиональном отборе, в клинической практике методы прямой и непрямой отолитометрии широкого распространения не получили. С учетом взаимозависимости и взаимовлияния отолитового и купулярного отделов анализатора В.И. Воячек предложил методику, названную им «двойной опыт с вращением» и известная в литературе как «Отолитовая реакция по Воячеку».

Отолитовая реакция (ОР). Исследуемый сидит в кресле Барани и наклоняет голову вместе с туловищем на 90° вперед и вниз. В таком положении его вращают 5 раз в течение 10 с, затем кресло останавливают и ожидают 5 с, после чего предлагают открыть глаза и выпрямиться. В этот момент наступает реакция в виде наклона туловища и головы в сторону. Функциональное состояние отолитового аппарата оценивается по градусам отклонения головы и туловища от средней линии в сторону последнего вращения. Учитывается также выраженность вегетативных реакций.

Так, отклонение на угол от 0 до 5° оценивается как I степень реакции (слабая); отклонение на 5-30° - II степень (средней силы). Наконец, отклонение на угол более 30° - III степень (сильная), когда обследуемый теряет равновесие и падает. Угол рефлекторного наклона в этой реакции зависит от степени влияния отолитового раздражения при выпрямлении туловища на функцию передних полукружных каналов. Помимо соматической реакции, в этом опыте учитывают вегетативные реакции, которые могут быть также трех степеней: I степень - побледнение лица, изменение пульса; II степень средняя) - холодный пот, тошнота; III степень - изменение сердечной и дыхательной деятельности, рвота, обморок. Опыт двойного вращения широко применяют при обследовании здоровых людей в целях профессионального отбора.

При отборе в авиации, космонавтике для исследования чувствительности обследуемого к кумуляции вестибулярного раздражения широкое распространение получила предложенная К.Л. Хиловым методика укачивания на четырехштанговых (двух-брусковых) качелях. Площадка качелей совершает колебания не как обычные качели - по дуге, а остается постоянно параллельной полу. Испытуемый находится на площадке качелей лежа на спине или на боку, с помощью методики электроокулографии регистрируют тонические движения глаз. Модификация метода с использованием небольших дозированных по амплитуде качаний и регистрацией компенсаторных движений глаз получила название «прямая отолитометрия».

Стабилометрия. Среди объективных методов оценки статического равновесия все большее распространение получает метод стабилометрии, или постурографии (posture - поза). Метод основан на регистрации колебаний центра давления (тяжести) тела пациента, установленного на специальной стабилометрической платформе. Колебания тела регистрируют раздельно в сагиттальной и фронтальной плоскостях, рассчитывают целый ряд показателей, объективно отражающих функциональное состояние системы равновесия. Результаты обрабатываются и обобщаются с помощью компьютера. В сочетании с набором функциональных проб компьютерная стабилометрия является высокочувствительным методом и используется для выявления вестибулярных расстройств на самой ранней стадии, когда субъективно они еще не проявляются.

Стабилометрия находит применение в дифференциальной диагностике заболеваний, сопровождающихся расстройством равновесия. Например, функциональная проба с поворотом головы позволяет на ранней стадии дифференцировать расстройства, обусловленные поражением внутреннего уха или вертебробазиллярной недостаточностью. Метод дает возможность контролировать динамику развития патологического процесса при расстройстве функции равновесия, объективно оценивать результаты лечения.

20.Аллергический риносинуит.

Ринит аллергический - Ринит аллергический может развиться у ребенка любого возраста, особенно на фоне экссудативного диатеза или как реакция на профилактическую прививку.

Причины: У детей раннего возраста преобладает роль пищевых и ингаляционных аллергенов, у детей старшего возраста - бытовых и медикаментозных.

Симптомы:Аллергическая реакция проявляется зудом, приступообразным (пароксизмальным) чиханьем, обильной ринореей, отеком и покраснением лица и конъюнктив, слезотечением, головной болью, тахикардией. Одновременно возникает отек в околоносовых пазухах (аллергическая риносинусопатия).

Специфическая аллергическая реакция может быть немедленной (в течение получаса) и замедленной (через 1 - 2 сут), протекает в 3 стадии:

иммунная (от момента попадания аллергена до образования антител или сенсибилизированных лимфоцитов);

образование медиаторов (соединение антител или лимфоцитов с аллергеном);

стадия клинических проявлений заболевания (медиаторы начинают оказывать патогенное действие на клетки, органы и системы организма).

Клиника:Обычно заметны тени под глазами и застойная венозная полоса по верхнему краю радужной оболочки глаза (симптом псевдопаннуса), в результате затруднения оттока венозной крови из век в крылонебную ямку из-за выраженной отечности или гипертрофии носовых раковин. Слизистая оболочка носа резко отечная, бледно-синюшная, в носовых ходах обильное водянистое отделяемое.

Диагностика: анамнеза, риноскопии; определение эозинофилов в крови,обнаружение в сыворотке специфических антигаптогенных антител (реакция Уанье), снижение в носовом секрете числа базофильных клеток, уровня секреторных иммуноглобулинов с повышением в острой стадии содержания и IgA.

Лечение: На 1-м этапе выводят больного из острого состояния. Прежде всего устраняют действие аллергена с проведением в последующем специфической гипосенсибилизации на фоне применения антигистаминных препаратов. Для ускорения нейтрализации и выведения аллергенов назначают активированный уголь и другие сорбенты, проводят форсированный диурез. В тяжелых случаях показана экстракорпоральная детоксикация (гемосорбция, специфическая иммуносорбция, ультрафиолетовое облучение крови). Высокоэффективны энтеросорбция и аппликационная сорбция с использованием сферических угольных энтеросорбентов и аппликационных углеродных тканевых сорбентов, которые ослабляют и предотвращают токсико-аллергические реакции с коррекцией обменных процессов и иммунного статуса с одновременным снижением нагрузки на органы экскреции и детоксикации.

На 2-м этапе (в стадии ремиссии) проводят специфическую гипосенсибилизацию и комплекс мероприятий, направленных на изменение реактивности больного и предупреждение повторных обострений. В межприступном периоде детям назначают задитен, интал, гистаглобин, трексил, аллергодил, иньекций гистоглобулина в область переднего конца нижних носовых раковин по восходящей схеме, эндоназальный электрофорез 1-2% раствора эпсилон-аминокапроновой кислоты, иммуноглобулина или 1% раствора интала. Для стимуляции специфической иммунной защиты применяется аутовакцинация.

21.Физиология носовой полости и околоносовых пазух.

Нос выполняет следующие физиологические функции:

-дыхательную, -обонятельную, -защитную, -резонаторную (речевую).

Дыхательная функция. Эта функция является основной функцией носа. В норме через нос проходит весь вдыхаемый и выдыхаемый воздух.

Защитная функция. Во время прохождения через нос вдыхаемый воздух очищается, согревается и увлажняется. Согревание воздуха осуществляется за счет раздражающего воздействия холодного воздуха, вызывающего рефлекторное расширение и заполнение кровью кавернозных сосудистых пространств. Объем раковин значительно увеличивается, соответственно суживается ширина носовых ходов.

Увлажнение воздуха в полости носа происходит за счет секрета, выделяемого рефлекторно слизистыми железами, бокаловидными клетками, лимфой и слезной жидкостью.

Очищение. Крупные пылевые частицы механически задерживаются в предверии носа густыми волосами. Более мелкая пыль, которая прошла через первый фильтр, вместе с микробами осаждается на слизистой облочке, покрытой слизистой секретом. В слизи содержатся обладающие бактерицидным действием лизоцим, иммуноглобулины. Осаждению пыли способствует узость и изогнутость особых ходов. Механизм самоочищения дыхательных путей, называемый мукоцилиарным транспортом (мукоцилиарный клиренс), осуществляется мерцательным эпителием.

К защитным механизмам относятся также рефлекс чиханья и слизеотделения. Инородные тела, пылевые частицы, попадая в полость носа, вызывают рефлекс чиханья: воздух внезапно с определенной силой выбрасывается из носа, тем самым удаляются раздражающие вещества.

Обонятельная функция. Пахучие вещества достигают обонятельной области вместе с воздухом при вдыхании через нос. Обонятельная область (regio olfactorius) начинается от обонятельной щели (rima olfactorius), которая находится между нижним краем средней носовой раковины и перегородкой носа, идет кверху до крыши полости носа, имеет ширину 3-4 мм. Для восприятия запаха необходимо, чтобы воздух диффундировал в обонятельную область. Это достигается короткими форсированными вдохами через нос, при этом образуется большое количество завихрений, направленных в обонятельную зону (такой вдох человек делает, когда нюхает).

Околоносовые пазухи играют в основном резонаторную и защитную функции.

Резонаторная функция носа и околоносовых пазух заключается в том, что они, являясь воздухоносными полостями, наряду с глоткой, гортанью и полостью рта участвуют в формировании индивидуального тембра и других характеристик голоса. Маленькие полости (решетчатые ячейки, клиновидные пазухи) резонируют более высокие звуки, в то время как крупные полости (верхнечелюстные и лобные пазухи) резонируют более низкие тоны. Поскольку величина полости пазух в норме у взрослого человека не изменяется, тембр голоса сохраняется на всю жизнь постоянным. Небольшие изменения тембра голоса происходят во время воспаления пазух в связи с утолщением слизистой оболочки. Положение мягкого нёба в определенной степени регулирует резонанс, отгораживая носоглотку, а значит, и полость носа, от среднего отдела глотки и гортани, откуда идет звук. Паралич или отсутствие мягкого нёба сопровождается открытой гнусавостью (rhinolalia aperta), обтурация носоглотки, хоан, полости носа сопровождаются закрытой гнусавостью (rhinolalia clausa).

22.Трахеотомия (показания и техника).

трахеостомия - хирургическая операция образования временного или стойкого соустья полости трахеи с окружающей средой (стома -- свищ), осуществляемое путем введения в трахею канюли или подшиванием стенки трахеи к коже.

Трахеостомия выполняется чаще всего по жизненным показаниям, в плановом или срочном порядке. В экстренных случаях должна быть выполнена крикоконикотомия, которую должен уметь сделать врач в любых условиях, любыми инструментами (иногда ими могут служить кухонный нож и носик от фарфорового чайника).

Показания

1. Состоявшаяся или угрожающая непроходимость верхних дыхательных путей

Наиболее часто к непроходимости верхних дыхательных путей приводят следующие состояния:

· Инородные тела дыхательных путей (при невозможности удалить их при прямой ларингоскопии и трахеобронхоскопии);

· Нарушение проходимости дыхательных путей при ранениях и закрытых травмах гортани и трахеи;

· Острые стенозы гортани при инфекционных заболеваниях (дифтерия, грипп, коклюш, корь, сыпной или возвратный тиф, рожа);

· Стенозы гортани при специфических инфекционных гранулемах (туберкулез, сифилис, склерома и др.);

· Острый стеноз гортани при неспецифических воспалительных заболеваниях (абсцедирующий ларингит, гортанная ангина, ложный круп);

· Стенозы гортани, вызванные злокачественными и доброкачественными опухолями (редко);

· Сдавление колец трахеи извне струмой, аневризмой, воспалительными инфильтратами шеи;

· Стенозы после химических ожогов слизистой оболочки трахеи уксусной эссенцией, каустической содой, парами серной или азотной кислоты и т. д.;

· Аллергический стеноз (острый аллергический отек);2. Необходимость респираторной поддержки у больных, находящихся на длительной искусственной вентиляции лёгких Необходима при тяжелой черепно-мозговой травме, при отравлении барбитуратами, при ожоговой болезни и др.3. Необходимость длительной санации ТБД.5. Этап анестезиологического пособия при ларингоэктомии или трудной интубации

7. Дифтерия зева

Дифтерия

зева.Сравнительная таблица ангины и

дифтерии зева.

Дифтерия зева (diphtheria faucium) — острое инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Леффлера; клинически оно проявляется на 2—7-й день после заражения. Заболевание передается или непосредственно от больного путем разбрызгивания мокроты при кашле, чиханье, разговоре, или через предметы, бывшие в употреблении больного. Передатчиком инфекции может быть и выздоровевший, и здоровый человек — бациллоноситель. Благодаря массовой иммунизации детей против дифтерии произошло возрастное перераспределение больных. В настоящее время отмечается резкое снижение заболеваемости детей младшего возраста (от 1 года до 4—5 лет) и увеличение удельного веса детей школьного возраста (от 7 до 14 лет). Различают локализованную, распространенную, токсическую и геморрагическую формы дифтерии.

Легкие формы дифтерии (локализованная дифтерия) могут протекать под видом лакунарных или фолликулярных ангин с той лишь разницей, что температура при этих формах дифтерии будет умеренной, а у взрослых— очень часто нормальной. Эта форма дифтерии характеризуется появлением сероватых или серовато-белых точечных налетов на умеренно припухшей и гиперемированной поверхности миндалин при наличии незначительных общих явлений. Боль в горле выражена нерезко. Подчелюстные лимфатические узлы припухают незначительно, и болезнь может пройти в 3—4 дня. Обычно отдельные точечные налеты на выпуклой поверхности миндалин вскоре сливаются, образуют беловатые, серовато-белые или, реже, желтоватые островки, которые, разрастаясь, принимают вид плотно сидящих пленок. Эти пленки могут покрывать не только свободную поверхность миндалины, но и при так называемой распространенной форме дифтерии переходить на небные дужки и мягкое небо, нередко выступая над поверхностью слизистой. При снятии такого налета с миндалин появляется кровь.

Тяжелые формы, называемые иначе токсическими, протекают при гораздо более тяжелых общих явлениях. Температура обычно повышена до 39—40°, больной бледен, апатичен; появляется гнилостно-сладковатый запах изо рта. Слабый, частый, аритмичный пульс указывает на токсическое поражение сердца. Уже с первых дней заболевания сильно припухшие и покрасневшие миндалины покрываются большим, грязным, пленчатым налетом. Дифтерийные налеты увеличиваются и нередко распространяются вниз на гортань и трахею (нисходящий круп). Лимфатические узлы увеличиваются, развивается отек шейной клетчатки. Иногда пораженные дифтерийным процессом места подвергаются гангренозному распаду, пленки становятся грязно-серого темного цвета, появляется зловонное сукровичное отделяемое из полости рта и из носа.

При геморрагической форме дифтерии возникают кровоизлияния в слизистых оболочках и на кожных покровах, а налеты пропитываются кровью.

При токсической, с распространением отека клетчатки до ключицы и ниже, и геморрагической формах далеко не всегда можно спасти жизнь ребенка. При распространенной форме заболевания без отека шейной клетчатки, если лечение сывороткой было предпринято вовремя, процент смертности равен нулю. Локализованную и распространенную форму дифтерии необходимо отличать от лакунарной ангины, особенно если последняя сопровождается большими налетами. Для отграничения дифтерии от ангины мы рекомендуем пользоваться схемой отличительных признаков того и другого заболевания. В этой схеме каждый отдельный симптом не является патогномоничным для одного какого-либо заболевания, суждение же по совокупности имеющихся признаков может облегчить постановку правильного диагноза в затруднительных случаях. Наличие высокой температуры при хорошем общем состоянии чаще бывает при ангине, а умеренная температура (37° с десятыми, 38°) при плохом общем состоянии будет указывать на дифтерию. При ангине налет более поверхностный, легко снимается; при дифтерии имеются толстые пленки, которые возвышаются над уровнем слизистой оболочки и снимаются с трудом. Область распространения налетов при ангине редко выходит за пределы свободной поверхности миндалин. Для уточнения диагноза необходимо исследовать слизь из зева больного на присутствие дифтерийных палочек. Лечение. При выяснении диагноза и в сомнительных случаях необходимо произвести немедленное впрыскивание антидифтерийной сыворотки, не выжидая результатов бактериологического исследования. Сыворотку обычно вводят внутримышечно в подогретом виде. При локализованной форме дифтерии доза составляет 5000-8000 АЕ. При распространенной форме начальная доза равна 10 000—15 000 АЕ; при тяжелой токсической дифтерии вводят сразу 30 000 АЕ, причем следующую дозу впрыскивают через 12 или 24 часа, но при необходимости следующее введение производят и через 6 часов. При геморрагической форме разовая доза равна 40 000—50 000 АЕ. В дальнейшем, сообразуясь с течением болезни, впрыскивают меньшие дозы до окончания процесса. Детям до 1 года вводят 1/4 дозы, а от 1 года до 2 лет — 1/2 дозы. Для предупреждения анафилактических явлений рекомендуют впрыскивание сыворотки производить по методу Безредки, вводя 1 мл сыворотки за 1—2 часа до введения полной лечебной дозы. В настоящее время для введения большого количества антитоксических единиц применяется диализованная, т. е. очищенная от белков и обработанная ферментом, сыворотка — диаферм — с очень высокой концентрацией антитоксина. Такая сыворотка дает минимальную сывороточную реакцию. Местное лечение у детей старшего возраста состоит в назначении полосканий из слабых дезинфицирующих растворов борной кислоты, буры или перекиси водорода. У маленьких детей полость рта очищают при помощи распыления или спринцевания тех же растворов или 2% раствора соды. Из осложнений при дифтерии наиболее серьезными являются поражение сердечно-сосудистой системы (миокардит) и явления нефроза. Поэтому во всех случаях дифтерии обязателен строгий постельный режим и назначение сердечных средств — кофеина, камфары, стрихнина и т. д. в зависимости от клинических показаний. Иногда через 7—12 дней после введения сыворотки развивается сывороточная болезнь, характеризующаяся зудящей сыпью, похожей на крапивницу, повышенной температурой и болями в суставах. Для уменьшения зуда назначают теплые ванны, хлористый кальций внутрь или внутривенно, при болях в суставах — грелки, согревающие компрессы. В некоторых случаях через 3—4 недели после перенесенного заболевания наступает временный паралич мягкого неба; тогда жидкая пища попадает в нос и голос становится гнусавым. Легкие формы параличей проходят сами собой; в более тяжелых, там где это возможно, применяют электривацию, назначают препараты мышьяка и стрихнина внутрь в виде T-rae Strychni по стольку капель в день, сколько лет ребенку, на 2—3 приема. Профилактика и уход. Борьба с дифтерией в последние годы проявилась резким снижением заболеваемости и смертности. Решающая роль в системе противодифтерийных мероприятий принадлежит специфической профилактике — активной иммунизации. Больной дифтерией требует немедленной изоляции; более надежным способом изоляции, обеспечивающим наилучшее обслуживание больного, является госпитализация. В случае, если госпитализация больного задерживается хотя бы на несколько часов, необходимо произвести первое впрыскивание антидифтерийной сыворотки на месте, так как раннее введение сыворотки является основным условием ее успешного действия. У детей и взрослых, бывших в контакте с больным дифтерией, бактериологически исследуют слизь из носа и зева. При отсутствии клинических проявлений болезни и отрицательных данных бактериологического анализа обследуемые через 7—10 дней допускаются в коллективы.

После удаления дифтерийного больного в помещении должна быть произведена дезинфекция. Необходимо иметь в виду, что микробов дифтерии могут выделять не только лица, больные дифтерией, но и выздоровевшие, и в таком случае они представляют опасность для окружающих (бациллоносительство). Ликвидация бациллоносительства является важным фактором в борьбе с дифтерией. В патогенезе бациллоносительства немаловажную роль играют ослабленность детского организма после каких-либо тяжелых заболеваний, а также патологическое состояние органов носа, глотки и миндалин, лечение которых входит в комплекс мероприятий по борьбе с бациллоносительством. Непосредственный бактерицидный эффект достигается местным или внутримышечным, или комбинированным применением антибиотиков. Распыляют в носу и носоглотке (лучше путем аэрозолей) пенициллин со стрептомицином, назначают внутрь левомицетин, биомицин, тетрациклин; эритромицин по 0,2 г 3 раза в день в течение 5—6 дней и т. д. В числе терапевтических мероприятий рекомендуется также повторная иммунизация анатоксином. Дети-бациллоносители не должны допускаться в школы, детские дома, ясли и т. д. Надежных средств борьбы с бациллоносительством нет. Поэтому, помимо общих профилактических мероприятий — пребывания выздоравливающих как можно дольше на свежем воздухе, рекомендуется изоляция детей до исчезновения у них в слизи носа и зева дифтерийных палочек. Местно применяются антисептические полоскания. Свободным от бациллоносительства можно считать ребенка лишь после троекратного отрицательного результата исследования слизи из зева и носа, проведенного с промежутками в несколько дней. Больных дифтерией следует выписывать из больниц не ранее недели после исчезновения клинических симптомов при отрицательных результатах бактериологического исследования. Большое значение имеет санитарное просвещение населения, ознакомление с мерами борьбы против дифтерии и т. д. Необходимо следить за температурой и пульсом больного, так как ослабление сердечной деятельности является при дифтерии наиболее угрожающим симптомом. Больному назначают жидкую или кашицеобразную питательную пищу из молока, бульона, масла и киселей с достаточным количеством витаминов, особенно витамина С, который рекомендуется давать и в виде препаратов аскорбиновой кислоты.

Неотложная помощь. При подозрении, а тем более при установлении диагноза дифтерии врач должен немедленно ввести больному внутримышечно противодифтерийную сыворотку и направить его в инфекционную больницу, предварительно взяв, у больного слизь из зева для исследования на палочки Леффлера. Антидифтерийную сыворотку лучше всего вводить в слегка подогретом виде и в разной дозировке в зависимости от тяжести заболевания. При легкой форме дифтерии сыворотка вводится в количестве от 5 до 15 тысяч единиц. Токсическая форма дифтерии требует введения сыворотки в дозе от 30 до 40 тысяч единиц и более. Сыворотку обязательно надо вводить по методу Безредке: сначала 0,5—1 мл ее, а затем через 1—2 ч остальное количество. О введении сыворотки врач обязан сделать соответствующую отметку в направлении больного в инфекционную больницу, а о случае дифтерии сообщить в ближайшую эпидстанцию для принятия соответствующих профилактических мероприятий по отношению к окружающим больного людям.

8. Отогенный абсцесс мозжечка.

Этиопатогенез

Абсцессы головного мозга всегда вторичны. Чаще всего заболевание вызывают стафилококки, стрептококки, грибы,кишечные палочки, анаэробные бактерии. Существует два механизма распространения инфекции: контактный и гематогенный. Механизм контактного распространения заключается в том, что абсцесс головного мозга может возникнуть как следствие отитови мастоидитов, причем само скопление гноя локализуется в височной доле и мозжечке (отогенные абсцессы). Механизм гематогенного распространения заключается в возникновении абсцесса в результате бактериемии во время пневмонии или инфекционного эндокардита (метастатические абсцессы). При абсцессах такого типа источник бактериемии не удаётся обнаружить в 1/5 случаев.

Для данного поражения головного мозга характерны следующие симптомы

При абсцессе мозжечка наступает нарушение координации движений. Типичным мозжечковым симптомом является мозжечковая атаксия: походка у больного шаткая, он не может сохранить равновесие в позе Ромберга. Расстройства равновесия выявляются также, если больному предложить пройти несколько шагов вправо или влево. При этом больной покачивается или падает обычно в сторону поражения (больного уха). Для поражения мозжечка характерен также адиадохокинез. Для выявления этого симптома больному предлагают вытянуть руки вперед, раздвинуть пальцы и как можно быстрее поворачивать их вверх и вниз ладонями. Отставание при этих движениях какой-либо руки от другой и называется адиадохокинезом. При абсцессе мозжечка наблюдаются также нистагм и мышечная гипотония на стороне поражения. При абсцессах мозжечка отмечается промахивание одной рукой на больной стороне при пальценосовой и указательной пробах. Эти пробы производятся следующим образом: в норме человек должен при закрытых глазах попадать указательным пальцем каждой руки в кончик носа, а также попадать на вытянутый указательный палец исследующего, поднимая и опуская свою руку с вытянутым указательным пальцем после однократного прикосновения при открытых глазах к пальцу исследующего. При патологических процессах в мозжечке больной не может точно выполнить эти задания, не попадает в кончик носа, а при указательной пробе отклоняет руку кнутри или кнаружи (промахивается).

головная боль;

лихорадка;

очаговая неврологическая симптоматика;

менингеальные симптомы;

эпилептические припадки;

может развиться отек мозга.

В патогенезе заболевания выделяют следующие пути распространения инфекции:

лабиринтный путь (60%) наиболее частый, обусловлен очагом гнойной инфекции в заднем полукружном канале; реже инфекция распространяется по водопроводу преддверия и посредством эндолимфатического мешка, еще реже - посредством ВСП и лицевого канала;

гематогенный путь занимает второе место в возникновении отогенного абсцесса мозжечка; чаще всего инфекция распространяется по венам, имеющим отношение к сигмовидному и каменистому синусам; артериальный путь распространения инфекции чрезвычайно редок;

по протяжению (per continuitatem); этот путь формируется при обострении хронического гнойного процесса в среднем ухе, развивающемся в ячейках сосцевидного отростка, глубоких межсинусно-лицевых и ретролабиринтных ячейках, с вовлечением в патологический процесс мозговых оболочек задней черепной ямки.

Патологическая анатомия. Отогенный абсцесс мозжечка может располагаться внутри мозжечка, не повреждая его кору; при поверхностной локализации абсцесса он располагается в сером и частично в белом веществе мозжечка, при этом, как правило, сообщается с первичным очагом инфекции при помощи «фистулы-ножки». Отогенный абсцесс мозжечка может быть солитарным или множественным, размером от лесного до грецкого ореха. Плотность его капсулы определяется давностью заболевания - от слабодифференцированной и непрочной в свежих случаях до резко утолщенной и прочной при старых абсцессах.

Симптомы отогенного абсцесса мозжечка. Начальный период отогенного абсцесса мозжечка маскируется клинической картиной основного заболевания и длится примерно между концом первой недели обострения гнойного процесса в среднем ухе и может продолжаться до 8 нед, проявляясь лишь общими признаками инфекционного процесса. В этот период заподозрить возникновение отогенного абсцесса мозжечка нелегко, и лишь во второй половине периода это становится возможным при тщательном осмотре больного опытным неврологом.

Период «светлого» промежутка создает иллюзию выздоровления, он может продолжаться несколько недель. В это время состояние больного удовлетворительное, могут отмечаться лишь некоторые нарушения движений на стороне абсцесса.

Период разгара характеризуется общетоксическим, гидроцефальным и очаговым синдромами. Наиболее ранними и выраженными являются признаки повышения внутричерепного давления. Головная боль локализуется в затылочной области, часто возникает рвота, головокружение, потеря сознания; брадикардия и застойные диски зрительного нерва наблюдаются в 20-25% случаев. Очаговые симптомы характеризуются нарушением глотания, дизартрией, появлением патологических рефлексов, гемиплегии, параличей черепных нервов, спонтанного мозжечкового нистагма. К мозжечковым симптомам нередко присоединяются:

признаки расстройства походки («походка пьяного» - беспорядочные шатания с тенденцией к падению назад и в сторону очага поражения);

нарушения произвольных движений (интенционное дрожание при указательных пробах, гиперметрия, адиадохокинез, скандированная речь и др.);

вестибулярные нарушения могут проявляться периферическими и центральными симптомами.

Периферические симптомы возникают, когда первичный очаг инфекции расположен в ушном лабиринте (задний полукружный канал), тогда они предшествуют отогенному абсцессу мозжечка и проявляются спонтанным вертикальным нистагмом вверх в начальной стадии серозного лабиринтита, при гнойном лабиринтите - вниз либо диагональным или горизонтально-ротаторным (циркулярным) спонтанным нистагмом в сторону здорового лабиринта. При выключении лабиринта калорическая проба (битермальный калорический тест) на нем не вызывает никаких изменений спонтанного нистагма, в то время как эта же проба, если она холодовая, приводит к снижению интенсивности спонтанного нистагма, при тепловой пробе она повышается. Эти изменения спонтанного нистагма указывают на периферический, т. е. лабиринтный его генез. Одновременно возникают гармонические нарушения проб на координацию движений, системное головокружение, согласующееся с направлением и компонентами спонтанного нистагма, вестибуло-вегетативные реакции. Центральные вестибулярные нарушения (отсутствие лабиринтита!) возникают при сдавлении ствола головного мозга в той его области, в которой расположены вестибулярные ядра, т. е. в связи с повышением давления в задней черепной ямке, которое может быть обусловлено окклюзией ликворопроводящих путей и давлением мозжечка на продолговатый мозг. В этом случае спонтанный нистагм носит центральный характер и изменяется при орошении ушного лабиринта только Холодовым или тепловым калорическими стимулами (изменения спонтанного нистагма по направлению).

В терминальном периоде усиливаются бульбарные симптомы, проявляющиеся нарушениями сердечной и дыхательной деятельности, дисфагией, дизартрией, поражениями нервов каудальной группы и нервов ММУ, в том числе параличом лицевого нерва, гиперестезией лица, исчезновением роговичного и зрачковых рефлексов на стороне поражения. Смерть наступает от паралича сосудодвигательного и дыхательного центров, обусловленного отеком головного мозга и вклинением продолговатого мозга в большое затылочное отверстие.

Прогноз определяется теми же критериями, что и при отогенном абсцессе височно-теменной области, однако он более серьезен в связи с тем, что отогенный абсцесс мозжечка формируется вблизи от жизненно важных центров ствола головного мозга и при несвоевременном его распознавании может вызвать внезапную окклюзию продолговатого мозга и внезапную смерть от остановки дыхания и прекращения сердечной деятельности.

Диагностика отогенного абсцесса мозжечка затруднительна в начальной стадии, когда мозжечковые симптомы не выражены, а общее состояние больного и местные воспалительные явления в височной кости маскируют признаки начинающегося отогенного абсцесса мозжечка. Как правило, диагноз отогенного абсцесса мозжечка устанавливают в периоде разгара на основании наличия триады - головокружение, спонтанный нистагм, косоглазие в сочетании с характерными мозжечковыми симптомами.