- •Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в химических технологиях.

- •Курс лекций.

- •Москва 2004.

- •Содержание

- •Введение.

- •Горячий воздух

- •Влажный воздух

- •Сухой воздух

- •Горячий кокс

- •Холодный кокс

- •II. Процессы преобразования энергии в сберегающих устройствах химических технологий.

- •Теоретические основы процессов тепломассопереноса в энерго- и ресурсосберегающих устройствах.

- •1. Теплопроводность

- •Тепловой поток через плоскую стенку.

- •2. Конвекция

- •Теплоотдачи в замкнутом объёме.

- •2.3. Теплопередача от основания теплообменника через оребренную поверхность.

- •2.4 Тепловой расчёт рекуператоров.

- •2.5. Аэродинамический (гидравлический) расчёт теплообменных устройств.

- •Излучение.

- •3.2. Лучистый теплообмен тел в прозрачной среде.

- •Лучистый теплообмен между двумя серыми телами, произвольно размещёнными в пространстве.

- •Формулы для расчётов коэффициентов облучённости и взаимных поверхностей для замкнутой системы двух излучающих тел.

- •Результативное излучение.

- •Действие экранов.

- •3.3. Лучистый теплообмен в поглощающей среде.

- •Серая среда.

- •Излучение газов.

- •- Тепловая мощность излучения

- •Поправка на парциальное давление водяных паров, при .

- •Поправка на взаимное перекрытие полос излучения углекислоты и водяных паров.

- •Приближённый метод расчёта .

- •Излучение запылённых потоков газа.

- •Теплообмен в топках котельных агрегатов.

- •3.4. Совместные действия излучения, конвекции и теплопроводности.

- •Механизм переноса тепла.

Теплообмен в топках котельных агрегатов.

Расчёт ведётся по

критериям подобия с учётом излучения

газов

![]() ,

,![]() , а также частиц сажи, топлива или золы.

Учитывается также вид пламени :

, а также частиц сажи, топлива или золы.

Учитывается также вид пламени :

Несветящееся(сюда относятся рассмотренные ранее изотермические потоки газов, содержащие

,

, и частицы ) - соответствующие сжиганию

газообразных топлив, а также при слоевом

и факельно – слоевом сжигании антрацитов

и тощих углей.

и частицы ) - соответствующие сжиганию

газообразных топлив, а также при слоевом

и факельно – слоевом сжигании антрацитов

и тощих углей.Полусветящееся- при камерном сжигании твёрдых топлив бедных летучими ( пары топлив : антрациты и тощие угли )

Светящееся пламя- при сжигании жидких, а также богатых летучими твёрдых топлив.

Поглощательная

способность

![]() топочной среды рассчитывается по

формуле (3.2.), а именно :

топочной среды рассчитывается по

формуле (3.2.), а именно :

![]()

![]() - эффективная

длина пути луча - находится по (3.9.) :

- эффективная

длина пути луча - находится по (3.9.) :

![]()

![]() - коэффициент

ослабления - зависит от вида пламени

и от температуры, берётся на выходе из

топки и обозначается

- коэффициент

ослабления - зависит от вида пламени

и от температуры, берётся на выходе из

топки и обозначается

![]() .

.

Для несветящегося

пламени![]() рассчитывается по (3.7а) и (3.8.) :

рассчитывается по (3.7а) и (3.8.) :

![]() ,

(3.7а)

,

(3.7а)

где

![]()

Для полусветящегося

пламенив расчёте![]() учитывается запылённость и используется

формула (3.18.) :

учитывается запылённость и используется

формула (3.18.) :

![]() (

3.18. )

(

3.18. )

![]() - коэффициент

ослабления для незапылённого газа;

- коэффициент

ослабления для незапылённого газа;

![]() - эффективное

сечение ослабления - по (3.17.) или

приближённо по (3.19.).

- эффективное

сечение ослабления - по (3.17.) или

приближённо по (3.19.).

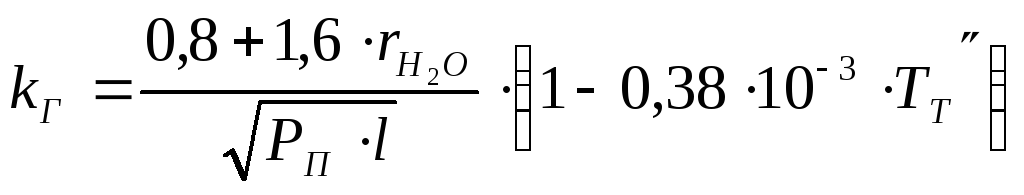

Для светящегося пламени:

![]() ,

( 3.20. )

,

( 3.20. )

( Гурвич А. М. , Митор В. В. )

где

![]() - давление в топке ,

- давление в топке ,![]()

В формуле (3.18.)

![]() - концентрация

золы в дымовых газах ,

- концентрация

золы в дымовых газах ,

![]()

![]() ,

( 3.21. )

,

( 3.21. )

где

![]() - зольность рабочей

массы топлива , % ;

- зольность рабочей

массы топлива , % ;

![]() - объём продуктов

сгорания ,

- объём продуктов

сгорания ,

;

;

![]() - доля золы,

уносимой вместе со сгоревшим топливом

.

- доля золы,

уносимой вместе со сгоревшим топливом

.

Для пылеугольных

топок с сухим шлакоудалением

![]() ;

;

Для пылеугольных

топок со шлаковыми воронками

![]() ;

;

Для шахтно –

мельничных топок

![]() ;

;

Для сжигания сланца

![]() .

.

В формуле (3.20.)

величина

![]() настолько велика ( при

настолько велика ( при![]() ), что будучи умноженной на

), что будучи умноженной на![]() позволяет принять

позволяет принять![]() и поглощательная способность газа

и поглощательная способность газа![]() .

.

Основная формула для расчёта теплообмена излучением в топке ( Гурвич , 1950г. ) :

(

3.22. )

(

3.22. )

Эту формулу связывают критерии :

![]() - критерий

Больцмана;

- критерий

Больцмана;

![]() ; а также ( после раскрытия

; а также ( после раскрытия![]() ) оптимальная плотность

) оптимальная плотность![]() и геометрические характеристики

и геометрические характеристики![]() и

и![]() ;

;![]() - температура газа на выходе из топки

( адиабатическая температура,

т.е. температура горения в условиях без

внешнего теплообмена ) ;

- температура газа на выходе из топки

( адиабатическая температура,

т.е. температура горения в условиях без

внешнего теплообмена ) ;![]() - теоретическая температура, но с учётом

избытка воздуха, подаваемого на горение

.

- теоретическая температура, но с учётом

избытка воздуха, подаваемого на горение

.

Формула (3.22.)

справедлива при

![]() , т.е. при

, т.е. при![]() .

.

![]() - степень черноты

топки ( а не поглощательная способность

топочной среды -

- степень черноты

топки ( а не поглощательная способность

топочной среды -

![]() ) .

) .

В расчёте температуры горения используется баланс потоков тепла, который сводится к равенству :

![]() , где

, где

![]() - полезное

тепловыделение в топке ;

- полезное

тепловыделение в топке ;

![]() - тепловой поток,

уходящий из топки с дымовыми газами,

который затем поступает в зону теплообмена.

- тепловой поток,

уходящий из топки с дымовыми газами,

который затем поступает в зону теплообмена.

В расчёте

![]() учитывается теплота сгорания,

теплопоступление с топливом, с воздухом,

а на практике учитываются различного

рода нежелательные теплопотери, делающие

топку не полностью адиабатичной.

учитывается теплота сгорания,

теплопоступление с топливом, с воздухом,

а на практике учитываются различного

рода нежелательные теплопотери, делающие

топку не полностью адиабатичной.

![]()

![]()

![]()

Адиабатическая

зона

Зона теплообмена![]()

![]()

![]()

В зависимости от того какие величины заданы, расчёт ведётся по формулам :

(

3.23. )

(

3.23. )

либо :

(

3.24. )

(

3.24. )

![]() ,

,

![]() или

или![]() - расчетный расход топлива ;

- расчетный расход топлива ;

![]() - действительный

расход топлива ;

- действительный

расход топлива ;

![]() , % - потери тепла

от механического недожога.

, % - потери тепла

от механического недожога.

Для случая

газообразного топлива

![]() .

.

![]() - коэффициент

сохранения тепла, учитывающий потери

тепла от наружного охлаждения ;

- коэффициент

сохранения тепла, учитывающий потери

тепла от наружного охлаждения ;

![]() ,

,

![]() или

или - среднее значение теплоёмкости

продуктов сгорания ;

- среднее значение теплоёмкости

продуктов сгорания ;

![]() - коэффициент

загрязнения лучевоспринимающих

поверхностей.

- коэффициент

загрязнения лучевоспринимающих

поверхностей.

В случае экранирования

стенок топки трубами или пучком труб (

гладкотрубный экран )

![]() равен :

равен :

1) при сжигании

твёрдых топлив :

![]() - для камерного ;

- для камерного ;![]() - для слоевого

- для слоевого

2) для жидких топлив

![]() ;

;![]() - мазут

- мазут

3) для газообразного

топлива

![]()

Для всех видов

топлив, если используются зашипованные

экраны, покрытые хромитовой массой

![]() .

.

![]() - лучевоспринимающая

поверхность стен ограждения ,

- лучевоспринимающая

поверхность стен ограждения ,

где

![]() - суммарная

площадь стенки, занятая экранами;

- суммарная

площадь стенки, занятая экранами;

![]() - угловой

коэффициент.

- угловой

коэффициент.

Для плотно уложенных

котельных пучков, а также экранов,

закрытых чугунными плитами, и для

ошипованных

![]() .

.

В остальных случаях

![]() - коэффициент облучённости

- коэффициент облучённости![]() , который находится из справочных данных( Кутателадзе, Боришанский . Справочник

по теплопередаче. М : Энергия, 1959, 204 и

245 ) .

, который находится из справочных данных( Кутателадзе, Боришанский . Справочник

по теплопередаче. М : Энергия, 1959, 204 и

245 ) .

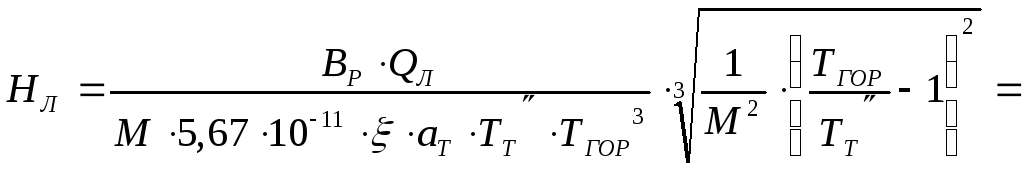

Количество тепла,

переданное излучением поверхности

![]() :

:

![]() ,

,

![]() или

или - удельная величина ,

- удельная величина ,

где

![]() - коэффициент

сопротивления тепла;

- коэффициент

сопротивления тепла;

![]() - сумма теплоты

сгорания топлива и теплопоступления с

воздухом и свежим топливом ;

- сумма теплоты

сгорания топлива и теплопоступления с

воздухом и свежим топливом ;

![]() - теплосодержание

газов, уходящих из зоны теплообмена,

приведённое к единице массы сгоревшего

топлива.

- теплосодержание

газов, уходящих из зоны теплообмена,

приведённое к единице массы сгоревшего

топлива.

Формулы для инженерных расчётов, полученные на основе (3.23.) и (3.24.) приведены в задачнике Панкратова ( стр. 51 ).

Учитывается

поправка

![]() :

:

,

,

![]() ( 3.25. )

( 3.25. )

,

,

![]() ( 3.26. )

( 3.26. )

![]() , где

, где

![]() - удельная

теплоёмкость.

- удельная

теплоёмкость.

![]() зависит от положения

максимальной температуры в топочном

пространстве.

зависит от положения

максимальной температуры в топочном

пространстве.

При слоевом сжигании

твердых топлив

![]() .

.

При факельном

сжигании жидких и газообразных топлив

![]() (см. Панкратов - стр. 54).

(см. Панкратов - стр. 54).

Особенности расчёта

: вычисление

![]() .

.

![]() зависит от

эммисионных свойств факела

зависит от

эммисионных свойств факела

![]() , коэффициента

, коэффициента![]() загрязнения и от геометрических

факторов

загрязнения и от геометрических

факторов![]() и

и![]() .

.

![]() - степень

экранирования.

- степень

экранирования.

Для камерных

топок:![]() ( 3.27. )

( 3.27. )

![]() - поверхность

стенки, занятая экранами.

- поверхность

стенки, занятая экранами.

Для слоевых

топок :![]() ( 3.28. )

( 3.28. )

при

![]() , где

, где

![]() - площадь зеркала

горения.

- площадь зеркала

горения.

![]() - для слоевых

топок;

- для слоевых

топок;

![]() - для камерных

топок

- для камерных

топок

![]() - поправка в

(3.27.) для слоевых топок.

- поправка в

(3.27.) для слоевых топок.

При равномерном распределении экранов по стенкам камеры для слоевых топок:

(

3.29. )

(

3.29. )

Для камерных топок:

![]() (

3.30. )

(

3.30. )

Формула (3.30) справедлива, когда число экранированных плоскостей > 2 .

Если же лучеврспринимающая поверхность расположена в выходной части или занимает выходную часть и одну из стен, то формула (36.30) будет иметь вид :

(

3.31. )

(

3.31. )

Эта формула получена в предположении, что все экраны размещены на одной стенке.

Далее находим

величину

![]() :

:

![]() ( 3.32. )

( 3.32. )

![]() находим из (3.2.)

:

находим из (3.2.)

:

![]()

![]() - степень заполнения

топочного объёма пламени - зависит от

вида пламени.

- степень заполнения

топочного объёма пламени - зависит от

вида пламени.

-

Вид пламени

Несветящееся

1

Светящееся (сажистое пламя жидких топлив)

0,75

Светящееся и полусветящееся пламя твёрдых топлив

0,65

При сжигании смеси

топлив

![]() берётся для топлива с большей светимостью,

а величины

берётся для топлива с большей светимостью,

а величины![]() и

и![]() , входящие в (3.32.) , (3.29.) и (3.30.), берутся

для топлива, где эти коэффициенты имеют

меньшее значение.

, входящие в (3.32.) , (3.29.) и (3.30.), берутся

для топлива, где эти коэффициенты имеют

меньшее значение.

Пример 3.12.

Определить степень

черноты факела, образующегося при

сжигании антрацита в камерной топке

объёмом

![]()

![]() и с поверхностью стен 287

и с поверхностью стен 287![]() .

.

Температура газов,

покидающих топку

![]() ;

;

Концентрация

частиц золы 16

;

;

Диаметр частиц

![]() ;

;

Объёмная доля

углекислоты 0,045

;

;

Объёмная доля

водяных паров 0,129

;

;

Давление

![]() .

.

Расчёт.

1. Согласно классификации - это полусветящееся пламя, т.к. твёрдое топливо в камерном сжигании.

2. Находим эффективную длину пути луча по (3.9.) :

![]()

3. Коэффициент ослабления - по (3.18.) :

![]()

![]() - по (3.8.) :

- по (3.8.) :

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

4. Поглощательная способность топочной среды - по (3.2.) :

![]()

5.

![]()

Пример 3.13.

Выполнит тепловой расчёт топочного устройства.

Дано:

Газообразное топливо.

Среднее значение удельной ( т.е. приведённой к единице массы топлива) теплоёмкости продуктов сгорания

;

;Полезное тепловыделение в топке (теплота сгорания единицы массы газов)

;

;Коэффициент сохранения тепла

;

;Расчётный расход топлива

;

;Коэффициент положения максимума температуры

*);

*);Степень экранирования стен топки трубами

;

;Давление

;

;Эффективная длина пути луча

;

;Парциальные давления :

;

;

.

.

Требуется

определить : поверхность![]() , обеспечивающую температуру газов на

выходе из топки на

, обеспечивающую температуру газов на

выходе из топки на![]() меньше, чем на входе , т.е.

меньше, чем на входе , т.е.![]() .

.

Расчёт.

1. При сжигании

газообразного топлива, пламя несветящееся,

в соответствии с этим принимаем

![]() .

.

Степень заполнения

топочного объёма пламенем

![]() .

.

![]() .

.

2. Находим теоретическую температуру горения :

![]()

![]()

![]() - энтальпия

продуктов сгорания :

- энтальпия

продуктов сгорания :

![]()

_______________________________________________________

*) Мы

принимаем![]() при правильном размещении горелок в

камерной топке.

при правильном размещении горелок в

камерной топке.

Чем

![]() больше, тем лучше .

больше, тем лучше .

![]() характеризует

положение максимума температуры.

характеризует

положение максимума температуры.

Требуется равномерное распределение горелок, чтобы по всей топке было равномерное распределение тепла.

![]()

3. Находим требуемую температуру на выходе из топки :

![]()

4. Находим удельное ( т.е. приведённое к единице массы топлива ) количество тепла, переданное излучением :

![]()

5. Для несветящегося

пламени, согласно рекомендациям перед

формулой (3.20.), находим коэффициент

ослабления - по (3.7а) и (3.8.),

причём определяющей температурой будет![]() :

:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

6. Поглощающая способность топочной среды - по (3.2.) :

![]()

7. Степень черноты топочного пространства - по (3.30.) :

![]()

По (3.26.) находим

:

:

![]()