- •В.6 Закономерности целеобразования и их содержание.

- •В.27 Характеристика методов предпроектной стадии разработки систем.

- •В.29 Этапы проектирования и характеристика ее методов.

- •2.1. Оценка структуры целей и функций для выявления наиболее значимых составляющих.

- •В.40 Требования к моделям и их характеристика.

- •2.1. Оценка структуры целей и функций для выявления наиболее значимых составляющих.

- •В. 51 Декомпозиция задачи принятия решения и оценка свойств альтернатив.

- •В.52 Типовые проблемы, возникающие при исследовании.

- •В.60 Композиция оценок свойств и сравнение альтернатив.

- •В.65 Предназначение и содержание обобщенной методики совершенствования организационных структур систем управления.

- •2.1. Типовые порядковые шкалы

- •В.73 Методика планирования вычислительного эксперимента. Этапы проверки модели.

- •В.81 Критерии пригодности и оптимальности для оценки детерминированной операции.

В.60 Композиция оценок свойств и сравнение альтернатив.

Переход от сравнения отдельных свойств к сравнению альтернатив является задачей композиции. Возможны различные подходы к решению этой задачи.

а) Случай, когда все свойства оценены численно - получен набор критериев.

Пусть

- численная оценка k-го

свойства i-ой

альтернативы,

k

=

1,n.

Введем векторное пространство, называемое

критериальным, в котором каждой i-ой

альтернативе будет соответствовать

точка:

- численная оценка k-го

свойства i-ой

альтернативы,

k

=

1,n.

Введем векторное пространство, называемое

критериальным, в котором каждой i-ой

альтернативе будет соответствовать

точка:

= {

= { ,

, ,…,

,…, },

т.е. k-ой

составляющей вектора

является

-

численная оценка k-го

свойства i-ой

альтернативы.

},

т.е. k-ой

составляющей вектора

является

-

численная оценка k-го

свойства i-ой

альтернативы.

При

сравнении двух альтернатив

и

и

альтернатива

будет предпочтительнее

альтернатива

будет предпочтительнее

альтернативе

, если

,

для всех k=1,п

причем хотя бы одно неравенство строгое.

Здесь и далее рассматривается случай,

когда лучшему свойству соответствует

большее значение численной оценки. В

противном случае перед численными

оценками свойств можно ставить знак

"минус".

,

для всех k=1,п

причем хотя бы одно неравенство строгое.

Здесь и далее рассматривается случай,

когда лучшему свойству соответствует

большее значение численной оценки. В

противном случае перед численными

оценками свойств можно ставить знак

"минус".

Множество неулучшаемых альтернатив - это множество Парето. Получение множества Парето - 1-ый шаг поиска лучшего решения. Для выбора альтернативы на множестве Парето нужно привлекать другие соображения, связанные с особенностями решаемой задачи.

б) Случай, когда нет численных оценок, а есть только результаты попарного сравнения.

Пусть

каждая альтернатива характеризуется

n-свойствами

и по каждому из этих свойств проведена

операция попарного сравнения.

Все

операции обладают свойствами

транзитивности ( и

и

)

и антирефлексивности(

)

и антирефлексивности( следует несовместимость xi

и xk

) . Если сравнение возможно для каждой

пары (альтернатив по каждому свойству,

то оказывается возможным все альтернативы

ранжировать по каждому свойству, при

этом будет получен набор перестановок

из альтернатив - матрица с n

- столбцами (по числу свойств) и m-строками

(по числу альтернатив).

следует несовместимость xi

и xk

) . Если сравнение возможно для каждой

пары (альтернатив по каждому свойству,

то оказывается возможным все альтернативы

ранжировать по каждому свойству, при

этом будет получен набор перестановок

из альтернатив - матрица с n

- столбцами (по числу свойств) и m-строками

(по числу альтернатив).

В.61 Закрытой называется система, которая не взаимодействует со средой или взаимодействует со средой строго определённым образом. В первом случае предполагается, что система не имеет входных полюсов, а во втором, что входные полюса есть, но воздействие среды носит неизменный характер и полностью (заранее) известно. Очевидно, что при последнем предположении указанные воздействия могут быть отнесены собственно к системе, и её можно рассматривать, как закрытую. Для закрытой системы, любой её элемент имеет связи только с элементами самой системы.

Открытые системы обмениваются с окружающей средой энергией, информацией и веществом. Обмен с внешней средой, способность приспосабливаться к внешним условиям является для открытых систем непременным условием их существования. Все организации являются открытыми системами.

Понятие «структура системы» играет при анализе и синтезе систем ключевую роль, причем существенное значение имеет следующий тезис (закон)кибернетики. На первый взгляд совершенно различные системы, с точки зрения кибернетики совершенно одинаковы, поскольку они демонстрируют жизнеспособное поведение, целью которого является выживание. Подобное поведение определяется ее динамической структурой как способом организации взаимосвязи отдельных частей единого целого. Важнейшими элементами структуры системы являются контуры обратных связей и механизмы условных вероятностей, которые и обеспечивают саморегулирование, самообучение и самоорганизацию системы.

В.62 Закономерности целеобразования - закономерности формулирования целей (см.) в открытых системах с активными элементами.

Обобщение результатов исследований процессов целеобразования, проводимых фи¬лософами, психологами, кибернетиками, и наблюдение процессов обоснования и струк¬туризации целей в конкретных условиях позволили сформулировать некоторые общие принципы, закономерности, которые полезно использовать на практике.

Зависимость представления о цели и формулировки цели от стадии познания объекта (процесса) и от времени. Анализ определений понятия цель (см.) позволяет сделать вывод о том, что, формулируя цель нужно стремиться отразить в формулировке или в способе представления цели основное противоречие: ее активную роль в познании, в управлении, и в то же время необходимость сделать ее реалистичной, направить с ее помощью деятельность на получение определенного полезного результата. При этом формулировка цели и представление о цели зависит от стадии познания объекта, и по мере развития представления о нем цель может переформулироваться.

При формулировании и пересмотре цели коллектив, выполняющий эту работу, должен определить, в ка¬ком смысле на данном этапе рассмотрения объекта и развития наших представлений о нем употребляется понятие цель (см.), к какой точке условной шкалы «идеальные устремления в будущее - реальный конечный результат деятельности» ближе принимаемая формулировка цели.

По мере углубления исследований, познания объекта цель может сдвигаться в одну или другую сторону шкалы, а соответственно должна изменяться и формулировка цели.

Зависимость цели от внешних и внутренних факторов. При анализе причин воз¬никновения и формулирования целей нужно учитывать, что на цель влияют как внешние по отношению к системе факторы (внешние требования, потребности, мотивы, програм¬мы), так и внутренние факторы (потребности, мотивы, программы самой системы и ее элементов, исполнителей цели); при этом последние являются такими же объективно влияющими на процесс целеобразования факторами, как и внешние (особенно при ис¬пользовании в системах управления понятия цели как средства побуждения к действию).

Цели могут возникать на основе взаимодействия противоречий, (или, напротив, коа¬лиций) как между внешними и внутренними факторами, так и между внутренними фак¬торами, существующими ранее и вновь возникающими в находящейся в постоянном самодвижении целостности.

Эта закономерность характеризует очень важное отличие открытых (см.), развивающихся систем с активными элементами от технических систем, отображаемых обычно замкнутыми или закрытыми моделями. Теория управления последними оперирует обычно понятием цель как внешним по отношению к системе, а в открытых, развивающихся системах цели не задаются извне, а формируются внутри системы ' на основе рассматриваемой закономерности.

В.63 При планировании экспериментов ставится задача обеспечить достижение цели исследования при минимальных затратах ресурсов всех видов. Трудность получения необходимой достоверности результатов связаны с наличием помех различного рода, в том числе ошибок измерения входной информации.

При планировании вычислительного эксперимента необходимо, как минимум, определить область существования параметров и переменных, оценить хотя бы качественно или грубо количественно влияние изменения всех параметров и переменных на исходы модели и выбранные критерии качества решения задачи, подобрать примеры для анализа зависимостей исходов модели от параметров модели и входных переменных. Если модель статическая, необходимо принять решение о том, как будет задаваться входная информация и порядок обработки исходов. С учётом этих соображений разрабатывается методика проведения эксперимента, включающая порядок проведения частных экспериментов и количество испытаний в каждом частном эксперименте, порядок обработки результатов, способы контроля течения эксперимента и порядок его корректировки в зависимости от промежуточных и конечных результатов.

Различают стратегическое и тактическое планирование.

Стратегическое планирование имеет целью создание общего плана экс-перимента экономного с точки зрения потребных ресурсов и, соответственно, предусматривающего разумную последовательность частных экспериментов и промежуточных проверок, а также создание структурной основы для обучения самого исследователя.

Тактическое планирование связано с решением задач двух типов:

• определение начальных условий в той мере, в какой они влияют на достижение установившегося режима, минимизация потерь на переходной режим;

• минимизация дисперсии исходов при одновременном уменьшении, по возможности, объема выборок.

Поверка модели модель необходимо проверять (испытывать) постоянно с момента ее создания до получения требуемого результата. До начала эксперимента модель необходимо испытать в целом, что является последним этапом разработки модели.

Испытание проводится с целью:

• Выявления правдоподобия модели в 1-ом приближении, "качественно", чтобы убедиться, что модель ведет себя, как и предполагалось, т.е. существует качественное соответствие между поведением моделируемой системы и модели, в том числе совпадают порядок их исходов, а так же поведение и результаты в "крайних" ситуациях.

• Проверки количественной адекватности - точности преобразования ин-формации, что достигается калибровкой модели.

Калибровкой модели называется определение (уточнение) коэффициентов модели - коэффициентов отношений, связывающих экзогенные и эндогенные переменные модели. Калибровка осуществляется путем сравнения результатов, полученных на моделях с результатами, получаемыми при испытаниях реальной системы или с результатами аналитических расчетов, для чего используются эталонные примеры и задачи. Модель системы в целом проверяется так называемыми эталонными задачами, охватывающими все свойства модели. В общем случае, если не известно "n" коэффициентов, необходимо сконструировать и решить задачу с "n" независимыми уравнениями. Однако целесообразно структурировать задачу - построить такую совокупность примеров, чтобы с помощью одного примера охватить только какую-то часть модельных зависимостей и определить часть коэффициентов.

Одной из задач испытания является проверка модели на чувствительность, т.е. нисколько исходы модели чувствительны к изменению входных переменных.

В.64 Формализация задачи – создание математической модели, завершает этап постановки задачи.

Математическая модель начинается с момента, когда формулируется система аксиом, описывающая не только сам объект, но некоторую алгебру, т.е. совокупность правил, определяющих допустимые операции над объектом. При формализации задачи должны быть определены функциональные зависимости, связывающие переменные и параметры модели. Формализация задачи существенно зависит от знания исследуемого объекта, задачи исследования, вида создаваемой модели.

По мере накопления фактов математическая модель превращается в математическую теорию, которая сама становится источником информации.

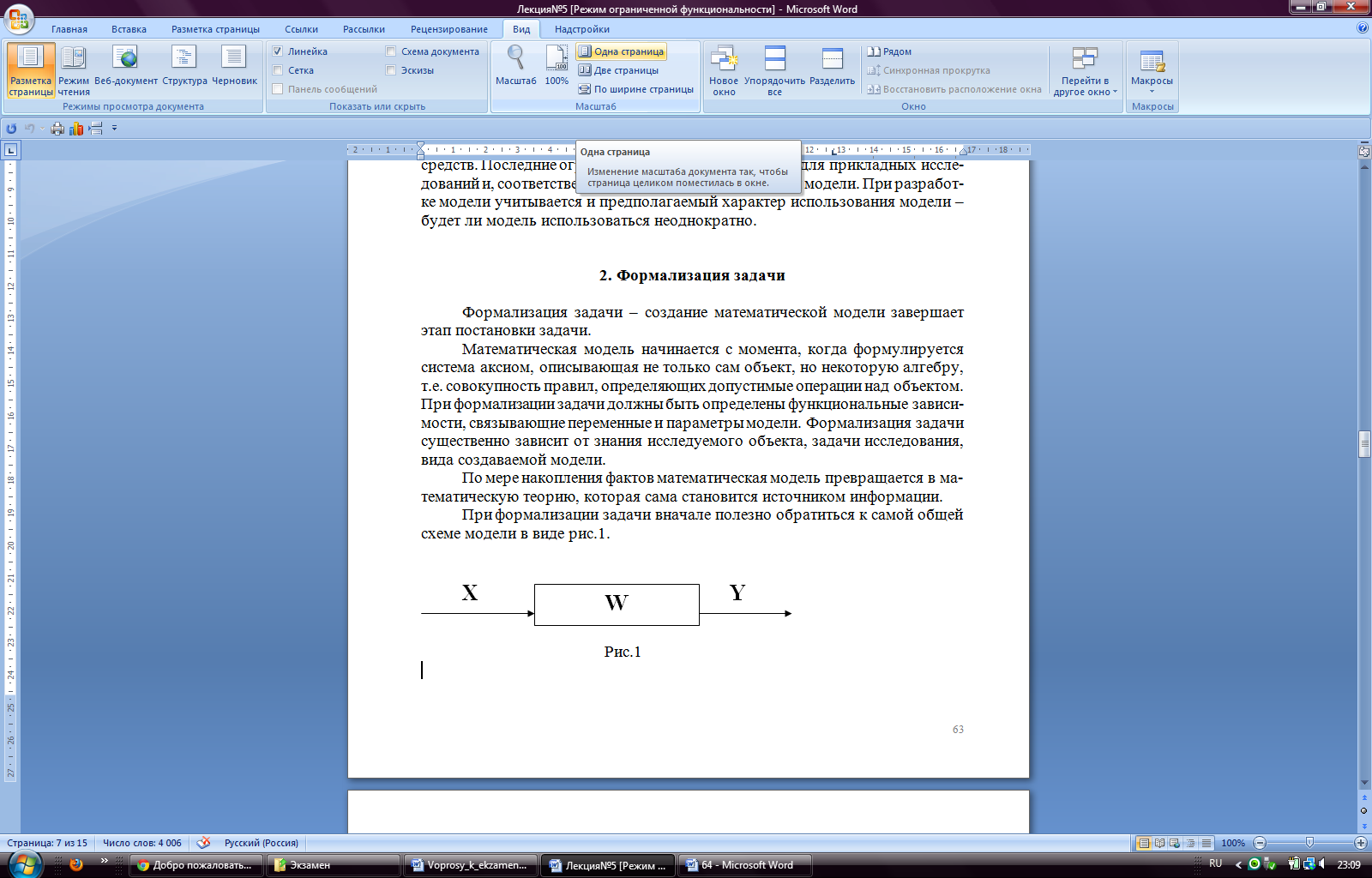

При формализации задачи вначале полезно обратиться к самой общей схеме модели в виде рис.1

На рис.1: X-вектор входных (экзогенных) переменных; Y- вектор вы-ходных переменных – исходы модели; W- оператор модели, обеспечивающий преобразование входной информации в выходную.

Возможны следующие варианты задач, решаемых на модели.

1) Прямая задача: известны X и W, необходимо найти Y.

2) Обратная задача 1: известны Y и W, найти X.

3) Обратная задача 2: известны X и Y, найти W.

В задаче 1 в состав модели может включаться реальная система или ее подсистемы. Для обратной задачи 2 возможны два варианта: (1) анализ структуры оператора системы, (2) поиск оператора, обеспечивающего требуемое преобразование входной информации. В обратной задаче 2 при умелом подборе входной информации по анализу реакции системы на входное возмущение вскрывается структура системы. Здесь возможны случаи «черного ящика» - оператор системы полностью не известен и «серого ящика» - структура известна, не известны значения параметров. Поиск оператора для получения требуемого преобразования входного сигнала обеспечивается специальными оптимизирующими процедурами, реализуемыми в моделях.