- •В.6 Закономерности целеобразования и их содержание.

- •В.27 Характеристика методов предпроектной стадии разработки систем.

- •В.29 Этапы проектирования и характеристика ее методов.

- •2.1. Оценка структуры целей и функций для выявления наиболее значимых составляющих.

- •В.40 Требования к моделям и их характеристика.

- •2.1. Оценка структуры целей и функций для выявления наиболее значимых составляющих.

- •В. 51 Декомпозиция задачи принятия решения и оценка свойств альтернатив.

- •В.52 Типовые проблемы, возникающие при исследовании.

- •В.60 Композиция оценок свойств и сравнение альтернатив.

- •В.65 Предназначение и содержание обобщенной методики совершенствования организационных структур систем управления.

- •2.1. Типовые порядковые шкалы

- •В.73 Методика планирования вычислительного эксперимента. Этапы проверки модели.

- •В.81 Критерии пригодности и оптимальности для оценки детерминированной операции.

2.1. Типовые порядковые шкалы

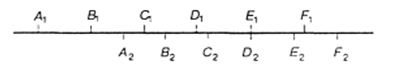

Обозначив классы символами и установив между этими символами отношения порядка, мы получим шкалу простого порядка: А → В → C → D → E → F.

Примеры: Нумерация очередности, неимение знания, призовые места в конкурсе, социально-экономический статус («низший класс», «средний класс», «высший класс»).

Разновидностью шкалы простого порядка являются оппозиционные шкалы. Они образуются из пар антонимов (например, сильный-слабый), стоящих на разных концах шкалы, где за середину берется позиция, соответствующая среднему значению наблюдаемой сущности.

Иногда оказывается, что не каждую пару классов можно упорядочить по предпочтению: неко-торые пары считаются равными — одновременно А ≥ В и В≤ А, т. е. А = В. Шкала, соответствующая такому случаю, называется шкалой слабого порядка.

Иная ситуация возникает, когда имеются пары классов, несравнимые между собой, т. е. ни А≥ В, ни В ≤ А. В таком случае говорят о шкале частичного порядка. Шкалы частичного порядка часто возникают в социологических исследованиях субъективных предпочтений. Например, при изучении покупательского спроса субъект часто не в состоянии оценить, какой именно из двух разнородных товаров ему больше нравится (например, клетчатые носки или фруктовые консервы, велосипед или магнитофон и т. д.); затрудняется человек и упорядочить по предпочтению любимые занятия (чтение литературы, плавание, вкусная еда, слушание музыки).

3.

Шкалы интервалов,

которая в отличие от предыдущих,

качественных, шкал уже является

количественной шкалой. Эта шкала

применяется, когда упорядочивание

значений измерений можно выполнить

настолько точно, что известны интервалы

между любыми двумя из них. В шкале

интервалов присутствуют упорядоченность

и интервальность, но нет нулевой точки.

Шкалы могут иметь произвольные начала

отсчета, а связь между показаниями в

таких шкалах является линейной:

3.

Шкалы интервалов,

которая в отличие от предыдущих,

качественных, шкал уже является

количественной шкалой. Эта шкала

применяется, когда упорядочивание

значений измерений можно выполнить

настолько точно, что известны интервалы

между любыми двумя из них. В шкале

интервалов присутствуют упорядоченность

и интервальность, но нет нулевой точки.

Шкалы могут иметь произвольные начала

отсчета, а связь между показаниями в

таких шкалах является линейной:

у = ах + b,

где а > 0; - ∞ < b < ∞.

Примеры:

1. Температура, время, высота местности — величины, которые по физической природе либо не имеют абсолютного нуля, либо допускают свободу выбора в установлении начала отсчета.

В этой шкале только интервалы имеют смысл настоящих чисел и только над интервалами следует выполнять арифметические операции.

4. Шкалы разностей циклические (периодические) шкалы, шкалы, инвариантные к сдвигу. В такой шкале значение не изменяется при любом числе сдвигов.

у = х + nb,

n = 0, 1, 2,…

Постоянная b называется периодом шкалы.

Примеры. В таких шкалах измеряется направление из одной точки (шкала компаса, роза ветров и т. д.), время суток (циферблат часов), фаза колебания (в градусах или радианах).

5. Шкалы отношений Измерения в такой шкале являются «полноправными» числами, с ними можно выполнять любые арифметические действия, здесь присутствуют все атрибуты измерительных шкал: упорядоченность, интервальность, нулевая точка. Величины, измеряемые в шкале отношений, имеют естественный, абсолютный нуль, хотя остается свобода в выборе единиц: у = ах, где а ≠ 0

Примеры: Вес, длина, электрическое сопротивление, деньги — величина, природа которых соответствует шкале отношений.

6. Абсолютная шкала имеет и абсолютный нуль (b = 0), и абсолютную единицу (а = 1). В качестве шкальных значений при измерении количества объектов используются натуральные числа, когда объекты представлены целыми единицами, и действительные числа, если кроме целых единиц присутствуют и части объектов.

Именно такими качествами обладает числовая ось, которую естественно называть абсолютной шкалой. Примером абсолютной шкалы также является шкала температур по Кельвину.

В.70. 87 Понятие системы как семантической модели.

В литературе под системой в общем случае понимается совокупность элементов и связей между ними, обладающая определенной целостностью.

Систему задают тремя аксиомами.

Аксиом а 1. Для системы определены пространство состояний Z, в которых может находиться система, и параметрическое пространство Т, в котором задано поведение системы. В связи с этим математические описания вида (1.3) принято называть динамическими системами, так как они отражают способность систем изменять состояния z (t) в параметрическом пространстве Т. В отличие от динамических статические системы таким свойством не обладают. В качестве параметрического пространства обычно рассматривается временной интервал (О, оо).

Аксиома 2. Пространство состояний Z содержит не менее двух элементов. Эта аксиома отражает естественное представление о том, что сложная система может находиться в разных состояниях.

Аксиома 3. Система обладает свойством функциональной эмерджентности.

Эмерджентность (целостность) - это такое свойство системы S, которое принципиально не сводится к сумме свойств элементов, составляющих систему, и не выводится из них:

где у^ - г-я характеристика системы S,

т - общее количество характеристик.

При таком рассмотрении система является совокупностью моделей и, главное, отражает семантику предметной области в отличие от неинтерпретированных частных математических моделей. Другими словами, система - это совокупность взаимосвязанных элементов, обладающая интегративными свойствами (эмерджентностью), а также способ отображения реальных объектов. В рамках изучаемой дисциплины под сложной кибернетической системой понимается реальный объект с управлением и его отображение в сознании исследователя как совокупность моделей, адекватная решаемой задаче.

В.71 Системный подход - это рассмотрение системы любой степени сложности, как:

• состоящей из отдельных связанных между собой определенными отношениями частей;

• находящейся во взаимодействии с окружающей средой;

• находящейся в непрерывном развитии.

Приведенные выше общие положения системного подхода представляются (конкретизируются) в виде перечня принципов (подходов), применяемых при исследовании систем. Перечислим эти принципы.

Непосредственно из основных положений вытекают три основных принципа.

1) Принцип единства: совместное рассмотрение системы как единого целого и как (совокупности частей (элементов).

2) Принцип связности: рассмотрение любой части системы совместно с её связями с другими частями и с окружающей средой.

3) Принцип развития: учёт изменяемости системы, её способности к развитию, замене частей, накапливанию информации, при этом учитывается и динамика внешней среды, изменение взаимодействия системы с внешней средой.

Следующие принципы определяют рациональный, целенаправленный подход к рассмотрению структуры и функционирования системы:

4) Принцип конечной (глобальной) цели: особая ответственность за выбор глобальной цели.

5) Принцип функциональности: совместное рассмотрение структуры системы и функций с приоритетом функций над структурой - изменение функций влечет изменение структуры.

6) Принцип децентрализации: сочетание децентрализации и централизации,

7) Принцип модульного построения: выделение модулей и рассмотрение системы как совокупности модулей.

8) Принцип иерархии: полезно введение иерархии частей и (или) их ранжирование.

9) Принцип свертки: информация и управляющие воздействия свертываются, укрупняются при движении по иерархии снизу вверх.

10) Принцип неопределенности: учёт неопределенности и случайности методом гарантийного результата, с помощью статистических оценок, а также уточнением структур, вводом дублирования и проч.

В зависимости от цели исследования рассматриваются также другие принципы, имеющие более узкую область применения, в том числе:

11) Принцип полномочности: исследователь должен иметь способность, возможность и право исследовать проблему.

12) Принцип организованности: решения, выводы, действия должны соответствовать степени детализации системы, ее определенности, организованности. Бессмысленно управлять системой, в которой команды не исполняются.

В.72 Под аппаратной реализацией в системном анализе понимается моделирование поведения сложной системы, процессов принятия решений в ней, а так же методология (система познавательных средств, методов (способов) и приемов) использования моделей. В широком смысле слова под термином “моделирование” понимается исследование объектов познания на их моделях или построение моделей реально существующих предметов и явлений. В соответствии с данным понятием под моделью понимают:

• с учетом ее теоретического аспекта – способ познания мира как основной инструмент решения задач, возникающих перед исследованием, инструмент общенаучных методов познания: анализа и синтеза;

• с учетом ее прагматичного аспекта – представления объекта, системы или идеи в некоторой форме, отличной от самой целостности (Р. Шеннон).

В том или ином значении модель может применяться в одном из следую-щих качеств:

• средства познания мира, анализа (изучения) характеристик и поведения ре-альных объектов в различных условиях;

• средства синтеза объектов с требуемыми характеристиками, заданным поведением;

• средства обучения и тренировки;

• средства общения (язык, письменность).

Модели могут служить для достижения описательной или предписываю-щей цели. Описательные модели служат для лучшего понимания, объяснения объекта, предписывающие – позволяют предсказать и (или) воспроизвести ха-рактеристики объекта, определяющие его поведение. Предписывающие модели всегда и описательные.

В зависимости от особенностей возникновения моделей могут быть разделены на три группы:

• Феноменологические, возникающие в результате прямого наблюдения объекта, явления, его осмысление.

• Асимптотические – их появление результат дедукции. Новая модель появляется как частный случай более общей модели. Переход от феноменологических моделей к асимптотическим характеризует определенную зрелость науки.

• Модели ансамблей – возникли в результате процесса индукции. Новая модель является обобщением или синтезом отдельных моделей. В моделях ансамблей свойство отдельных объектов исследуется с учетом взаимодействия объектов. Модели ансамблей не могут быть получены путем механического объединения моделей отдельных объектов в модель системы. При объединение объектов в систему внутренние свойства объектов могут изменяться, что особенно заметно при изучении социально-экономических систем.