- •1. Понятие статистики. Предмет и метод статистики.

- •1 Стадия – сбор первичной информации – метод массового статистического наблюдения, обеспечивающий репрезентативность информации;

- •2 Стадия – сводка, группировка, обработка первичной информации – метод статистических группировок математической статистики и теории вероятности;

- •3 Стадия – обобщение и интерпретация статистической информации – метод обобщения и анализа на основе показателей абсолютных относительных и средних величин, вариаций динамики, индексов.

- •2. Понятие метода массовых статистических наблюдений. Организационные формы и виды статистических наблюдений. Виды ошибок статистических наблюдений.

- •3. Понятие группировки и ее виды. Ряды распределения. Полигон и гистограмма.

- •4. Абсолютные статистические показатели.

- •5. Относительные статистические показатели.

- •6. Средние величины: степенные и структурные. Виды средних степенных (арифметическая, геометрическая, квадратическая, гармоническая, простая и взвешенная). Правило мажорантности.

- •7. Понятие структурных средних величин (мода и медиана) и способы их определения.

- •8. Показатели вариации. Понятие однородности совокупности.

- •9. Виды дисперсии. Правило сложений дисперсий.

- •10. Понятие альтернативного признака, определение средней величины и дисперсии альтернативного признака. Моменты распределения.

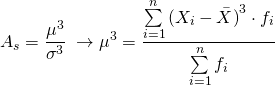

- •11. Форма распределения (симметричность, острота вершины).

- •13. Аналитическая форма связи, уравнение связи, нахождение параметров уравнения (кра)

- •14. Понятие динамики. Виды рядов динамики.

- •15. Характеристика уровней развития изучаемых явлений во времени: определение абсолютных относительных и обобщающих показателей динамики.

- •16. Понятие тренда и методы его выявления.

- •17. Понятие и оценка периодических колебаний.

- •18. Экстраполяция и интерполяция. Прогнозирование по среднему абсолютному приросту.

- •19. Понятие индекса. Индивидуальные и сводные индексы.

- •20. Агрегатные индексы. Индексы переменного, постоянного состава и структурных сдвигов. Взаимосвязь индексов.

- •21 Понятие Населения. Среднегодовая численность населения

- •22 Естественное движение населения. Понятие естественного прироста населения, естественного оборота. Показатели рождаемости, плодовитости и смертности.

- •23 Понятие миграции. Статистические показатели механического движения населения

- •25. Понятие и показатели дифференциации доходов населения: коэффициент фондов, децильный коэффициент дифференциации, индекс Джини. Кривая Лоренца

- •28 Учет численности трудовых ресурсов предприятия (списочная численность, явочная, число фактически работающих). Целодневный простой.

- •29. Расчет среднесписочного числа работников.

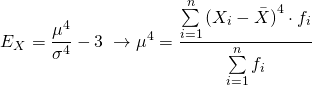

10. Понятие альтернативного признака, определение средней величины и дисперсии альтернативного признака. Моменты распределения.

Альтернативные признаки – два противоположных, взаимоисключающих друг друга качественных признака, которыми одни единицы совокупности обладают (значение варианта 1), а другие не обладают (значение варианта 0) (например, пол – мужской и женский, население – городское и сельское, продукция – годная и бракованная).

Частостью (p) является доля единиц, обладающих данным признаком, в общей численности совокупности и (q = 1 – p) – доля единиц, не обладающих данным признаком, в общей численности совокупности.

xi |

fi |

1 |

p |

0 |

q = 1 – p |

Средняя арифметическая альтернативного признака

. (2.18)

Дисперсия альтернативного признака

, (2.19)

т.е. дисперсия альтернативного признака равна произведению доли единиц, обладающих данным признаком, и доли единиц, не обладающих этим признаком.

Исходя из того, что p + q = 1:

; . (2.20)

Одной из важных задач анализа рядов распределения является выявление закономерности распределения, определения ее характера и количественного выражения. Эта задача решается при помощи показателей, характеризующих форму, тип распределения.

Кроме рассмотренных выше важной характеристикой рядов распределения являются также моменты распределений.

Моментом

распределения (Мк)

называется средняя арифметическая

из отклонений значений признака х

от

некоторой постоянной

величины а

в

степени к.

Порядок момента определяется

величиной к.

Эмпирический

момент к-го

порядка определяется по

формуле

В

зависимости от постоянной величины а

различают начальные, центральные и

условные моменты. Если а=0,

то моменты называются начальными и

определяются по формуле

В

этом случае при к=0

получим начальный момент нулевого

порядка, который равен:

.

При к=1

получим начальный момент первого

порядка, который равен:

.

При к=1

получим начальный момент первого

порядка, который равен:

,

при к=2

– начальный момент второго порядка,

равный

,

при к=2

– начальный момент второго порядка,

равный

,

и т.д. Начальные моменты используются,

в частности, при расчете дисперсии:

,

и т.д. Начальные моменты используются,

в частности, при расчете дисперсии: 2=v2

– v12,

откуда

2

=

2=v2

– v12,

откуда

2

=

Условные моменты используются для определения дисперсий высоких степеней 2, 3, 4. Практически используются моменты первых четырех порядков. Если в качестве весов взять не частоты, а вероятности, то получим теоретические моменты распределения.

11. Форма распределения (симметричность, острота вершины).

Любое реальное распределение можно изобразить схематически в виде кривой, воспроизводящей основные особенности данного распределения. Под кривой распределения понимается графическое изображение в виде непрерывной линии изменения частот, функционально связанных с изменением вариант.

Элементами распределения являются:

варианта

частота

В зависимости от вида кривых, изображающих распределение, выделяют несколько основных типов распределения:

одновершинные

многовершинные

К одновершинным относятся те, в которых один, обычно центральный вариант, имеет наибольшую частоту (плотность распределения). Частоты же остальных вариантов убывают по мере удаления от центрального.

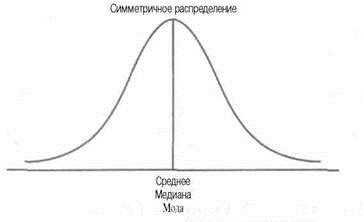

Если частоты убывают слева и справа от центрального значения одинаково, то такие распределения называются симметричными.

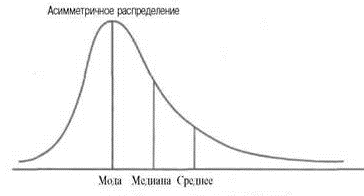

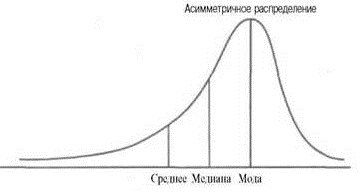

Если частоты убывают слева и справа от центра распределения с разной скоростью, то такие распределения называют асимметричными.

Многовершинные распределения – это распределения, в которых несколько центров, т. е. такие, у которых несколько максимумов частот.

Для однородных совокупностей, как правило, характерны одновершинные распределения.

Многовершинность распределения свидетельствует о неоднородности изучаемого явления. В этом случае необходимо произвести перегруппировку данных с целью выделения более однородных групп.

Выяснение общего характера распределения предполагает, наряду с оценкой его однородности, вычисление показателей асимметрии и эксцесса.

Кривые распределения бывают:

симметричными

асимметричными.

В зависимости от того, какая ветвь кривой распределения вытянута, различают:

правостороннюю асимметрию

левостороннюю асимметрию.

Для характеристики степени асимметрии двух или нескольких рядов пользуются коэффициентом асимметрии.

Для одновершинных распределений:

![]()

Более точным является коэффициент асимметрии, рассчитанный как отношение центрального момента третьего порядка (μ3) к среднеквадратическому отклонению в 3-й степени (Ϭ3):

Для симметричного распределения:

![]()

Соответственно, в симметричном распределении центральный момент 3-го порядка равен нулю (μ3=0), т. е. алгебраическая сумма отклонений отдельных значений признака (вариант), расположенных слева и справа от средней, равна нулю. График симметричного распределения симметричен относительно точки максимума.

Для несимметричных распределений центральные моменты нечетного порядка отличны от нуля:

Асимметрия положительна (As>0), если длинная часть кривой распределения расположена справа от моды (Мо). В этом случае соотношение между средней, медианой и модой нарушено:

![]()

3. Асимметрия отрицательна (As<0), если длинная часть кривой распределения расположена слева от моды (Мо).

![]()

As< 0.25 – слабая асимметрия

As= 0.25-0.5 – умеренная асимметрия

As> 0.5 – крайне асимметричное распределение

Для оценки «крутизны» (островершинности) распределения пользуются характеристикой – эксцессом.

Коэффициент эксцесса:

12. Генеральная и выборочная совокупность, и их показатели

Наиболее широко распространенным видом несплошного наблюдения является выборочное наблюдение, при котором обследуются не все единицы изучаемой совокупности, а лишь определенным образом отобранная их часть.

Вся подлежащая изучению совокупность объектов (наблюдений) называется генеральной совокупностью. Выборочной совокупностью или выборкой называется часть генеральной совокупности, отобранная для изучения свойств обеспечивающая репрезентативность.

Отбор из генеральной совокупности проводится таким образом, чтобы на основе выборки можно было получить достаточно точное представление об основных параметрах совокупности в целом. При этом речь идет как о точечной оценке, в качестве которой принимается соответствующее значение средней, доли и т.д., полученное в результате выборки, так и об интервальной оценке, т.е. о тех пределах, в которых с определенной вероятностью может находиться значение искомого параметра в генеральной совокупности. Главное требование, которому должна отвечать выборочная совокупность, — это требование ее репрезентативности, т.е. представительности.

В статистике результаты сплошного наблюдения иногда оцениваются как выборочные характеристики. Такая трактовка полученных данных имеет место в тех случаях, когда число обследованных единиц невелико и нет твердой уверенности в том, что изучаемые характеристики не могут принимать иных значений, кроме выявленных в результате наблюдения. При проведении экспериментов число значений может быть бесконечно большим, поэтому, формулируя выводы на основе ограниченного их числа, необходимо рассматривать полученные данные как выборочные характеристики.

Распространяя результаты выборочного обследования на генеральную совокупность, следует иметь в виду, что между характеристиками генеральной и выборочной совокупности возможно расхождение, обусловленное тем, что обследуется не, вся совокупность, а лишь ее часть.

Ошибкой статистического наблюдения считается величина отклонения между расчетным и фактическим значениями признаков изучаемых объектов.

Выборочный метод обеспечивает значительную экономию материальных и финансовых ресурсов при проведении статистического наблюдения, что позволяет расширить программу обследования и повысить его оперативность. Второе преимущество – высокая достоверность получаемых данных, так как при относительно небольшом объеме выборки можно организовать эффективный контроль за качеством собираемой информации. Таким образом, снижается вероятность появления ошибок регистрации и необнаружения их на стадии проверки первичной информации. И наконец, в ряде случаев, когда сплошное наблюдение связано с уничтожением или порчей обследуемых единиц (например, при проверке качества поступающих в продажу продуктов питания), возможно только выборочное обследование.

Точность оценок, полученных на основе выборочного метода, зависит не от доли обследованных единиц, а от их числа.

Основные этапы выборочного наблюдения;

1) определение цели, задач и составление программы наблюдения;

2) формирование выборки;

3) сбор данных на основе разработанной программы;

4) анализ полученных результатов и расчет основных характеристик выборочной совокупности;

5) расчет ошибки выборки и распространение ее результатов на генеральную совокупность.

Различают виды выборки:

случайная (собственно-случайная);

механическая (например, каждый 10, 20 и т.д.);

типическая (стратифицированная), когда генеральная совокупность разбита на группы и в каждой группе обследуются по нескольку объектов));

серийная (гнездовая), когда случайным образом отбираются целые серии.

Наиболее простой способ формирования выборочной совокупности – собственно случайный отбор. Теоретические основы выборочного метода, первоначально разработанные применительно к собственно случайному отбору, используют и для определения ошибок выборки при других способах наблюдения.

Собственно случайный отбор может быть повторным и бесповторным. При повторном отборе каждая единица, отобранная в случайном порядке из генеральной совокупности, после проведения наблюдения возвращается в эту совокупность и может быть вновь подвергнута обследованию. На практике такой способ отбора встречается редко. Гораздо более распространен собственно случайный бесповторный отбор, при котором обследованные единицы в генеральную совокупность не возвращаются и не могут быть обследованы повторно. При повторном отборе вероятность попадания в выборку для каждой единицы генеральной совокупности остается неизменной. При бесповторном отборе она меняется, но для всех единиц, оставшихся в генеральной совокупности после отбора из нее нескольких единиц, вероятность попадания в выборку одинакова.