- •Тюмень 2003

- •Введение

- •Глава 1. Механизм и закономерность процессов взаимодействия металлов с агрессивными средами

- •1.1. Физико-химические основы коррозии металлов

- •1.2. Энергетическая характеристика перехода ионов в растворах при взаимодействии металла с электролитами

- •1.3. Электрохимический (электродный) потенциал

- •1.4. Электролиз. Химическое действие электрического тока

- •Электрохимические эквиваленты некоторых металлов и сплавов

- •1.5. Поляризационные и диполяризационные процессы

- •В результате деполяризации электрохимический потенциал металла сдвинется в положительную область, что приведет к увеличению скорости реакции растворения металла

- •Iкор I о ст Рис. 1.8. Диаграмма коррозии металла с водородной поляризацией

- •1.6. Взаимодействие стали и почвенного электролита

- •1.7. Способы защиты от коррозии

- •Глава 2. Пассивная защита от коррозии

- •2.1. Битумные покрытия

- •2.2. Полимерные покрытия

- •Защитные покрытия из полимерных липких лент

- •2.3. Оберточные рулонные материалы

- •2.4. Покрытия из напиленного и экструдированного полиэтилена

- •Контроль и требования к покрытиям стальных труб для подземных трубопроводов

- •2.5. Эпоксидные покрытия

- •2.6. Эмаль-этинолевое покрытие

- •2.7. Стеклоэмалевые покрытия

- •2.8. Номенклатура материалов, применяемых для изоляции трубопроводов

- •Материалы, применяемые для противокоррозионных

- •Основные характеристики отечественных изоляционных лент,

- •Основные характеристики импортных изоляционных лент,

- •2.9. Ремонт покрытия

- •Глава 3. Катодная защита подземных металлических сооружений

- •3.1. Принцип действия катодной защиты

- •Плотность тока, необходимая для катодной защиты

- •Минимальные защитные потенциалы

- •Максимальные защитные потенциалы

- •3.2. Расчет катодной защиты

- •Техническая характеристика комплектных анодных заземлителей

- •Коэффициент экранирования вертикальных трубчатых заземлителей, размещенных в ряд (в)

- •Проводник стали

- •Глава 4. Протекторная защита трубопроводов и резервуаров

- •4.1. Протекторная защита магистральных трубопроводов

- •Техническая характеристика комплексных протекторов пм-у

- •4.2. Протекторная защита днища стальных резервуаров от почвенной коррозии

- •Защитная плотность тока для изолированного стального сооружения (в мА/м2)

- •4.3. Расчет протекторной защиты с помощью групповых установок

- •Технико-экономические показатели резервуаров

- •Глава 5. Защита металлических сооружений от блуждающих токов

- •5.1. Источники появления блуждающих токов

- •5.2. Способы защиты от блуждающих токов

- •5.3. Электродренажная защита подземных трубопроводов

- •Расчет поляризованного дренажа

- •Значение коэффициентов к1 и к2

- •Выбор защитных установок и места их подключения к трубопроводу

- •Определение сечения дренажного кабеля

- •Допустимые значения u и Uк

- •Технические характеристики устройства поляризованной

- •Глава 6. Коррозионные измерения

- •6.1. Основные виды измерений

- •6.2. Определение агрессивности грунта Измерение удельного электрического сопротивления грунта

- •Определения коррозионной активности грунтов по потере массы стальных образцов

- •Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой

- •Определения коррозионной активности грунтов по поляризационным кривым стальных образцов

- •Коррозионная активность грунтов по отношению

- •6.3. Определение блуждающих токов

- •Методика определения наличия блуждающих токов

- •Методика определения опасного действия переменного тока

- •6.4. Определение целостности изоляционного покрытия Метод контроля защитных покрытий по заданной прочности при ударе

- •Контроль адгезии защитных покрытий из полимерных лент

- •Контроль адгезии защитных покрытий на основе битумных мастик

- •Контроль состояния изоляционного покрытия при сооружении и ремонте трубопровода

- •Методика определения сопротивления вдавливанию

- •Определение переходного сопротивления покрытий по методу «мокрого» контакта

- •Метод интегральной оценки переходного сопротивления на действующих трубопроводах

- •6.5. Обследование эффективности катодной защиты Измерение разности потенциалов «труба-земля» и поляризационного потенциала на трубопроводе

- •Метод нахождения дефектных участков и определения состояния катодной защиты

- •6.6. Интенсивный метод измерений Двухэлектродный метод

- •Трехэлектродный метод

- •Критерии метода «интенсивной технологии»

- •6.7. Метод отключения источника поляризации и экстраполяция на нулевое время отключения

- •6.8. Экстраполяционные методы

- •6.9. Метод компенсации

- •6.10. Определение эффективности работы средств эхз. Проверка возможного наличия электрического контакта труба-футляр

- •6.11. Измерение сопротивления растеканию заземлений по методу Ампера-Вольтметра

- •Основные физико-химические свойства магния, цинка, алюминия и железа

- •Установка

- •Порядок проведения работы

- •Контрольные вопросы

- •Требование к отчету

- •Коррозийная активность грунтов

- •Установка

- •1. Метод измерения четырехэлектродной установкой

- •2. Измерение удельного электросопротивления грунта измерителем заземления мс-08

- •Порядок проведения работы

- •1. Метод измерения четырехэлектродной установкой

- •Контрольные вопросы

- •Требование к отчету

- •Установка

- •Порядок проведения работы

- •Контрольные вопросы

- •Требование к отчету

- •Установка

- •Контрольные вопросы

- •Требование к отчету

- •Список литературы

- •Противокоррозионная защита магистральных трубопроводов и промысловых объектов

- •Издательство «Нефтегазовый университет»

- •625000, Тюмень, ул. Володарского, 38

- •625000, Тюмень, ул. Володарского, 38

Основные физико-химические свойства магния, цинка, алюминия и железа

Показатели |

Магний |

Цинк |

Алюминий |

Железо |

1. Атомный вес |

24,32 |

65,38 |

26,97 |

95, 83 |

2. Валентность |

2 |

2 |

3 |

2 и 3 |

3. Плотность, г/см3 |

1,74 |

7,10 |

2,70 |

7,97 |

4. Температура плавления, 0C |

650 |

420 |

659 |

1599 |

5. Электрохимический эквивалент а, час/кг |

2200 |

820 |

2980 |

960 |

6. Нормальный потенциал металла С (по водородному электроду), b |

- 2,34 |

- 0,76 |

- 1,767 |

- 0,44 |

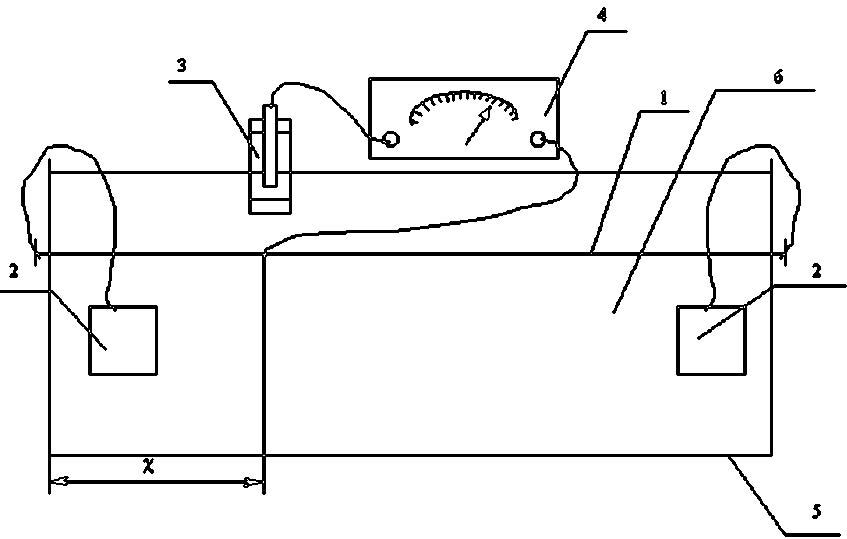

Установка

Необходимые приборы к работе:

1. Модель трубопровода, оборудованного протекторной защитой (см. рис. 2.2).

2. Милливольтметр М-231 (или прибор УКИП-56).

3. Медно-сульфатный неполяризующийся электрод.

Рис. 8.6. Модель протекторной защиты магистрального трубопровода:

1 - защищаемый трубопровод, протектор;

2 - медно-сульфатный неполяризующийся электрод;

3 - милливольтамперметр М-231 (УКИП-56);

4 - ящик из плексигласа; 5 - электролит

Порядок проведения работы

Работа проводится в несколько этапов.

1. Проведение работы

1. Определяется естественный потенциал «труба-грунт» на расстоянии X от протектора (таких точек - 5). На данном этапе протекторы должны быть вынуты из плексигласового ящика.

2. В плексигласовый ящик опускается только один левый протектор, после чего производится замер потенциала «труба-земля» в тех же точках, что и в первом случае.

3. Левый протектор из плексигласового ящика вынимается, а правый протектор спускается и вновь в тех же точках производится замер потенциала «труба-грунт».

4. Опускаются оба протектора, и снова производится замер потенциала «труба-грунт».

2. Оформление работы

Результаты замеров записываются в таблицу 8.2.

Таблица 8.2

№ |

Результаты измерений |

|

|

|

|

|

прямой ход |

обратный ход |

|||||

1. |

|

|

|

|

|

|

2. |

|

|

|

|

|

|

3. |

|

|

|

|

|

|

4. |

|

|

|

|

|

|

5. |

|

|

|

|

|

|

6. |

|

|

|

|

|

|

7. |

|

|

|

|

|

|

8. |

|

|

|

|

|

|

где – потенциал «труба-грунт» при вынутых протекторах; – потенциал «труба-грунт» при опущенном левом протекторе; – потенциал «труба-грунт» при опущенном правом протекторе; – потенциал «труба-грунт» при обоих опущенных протекторах.

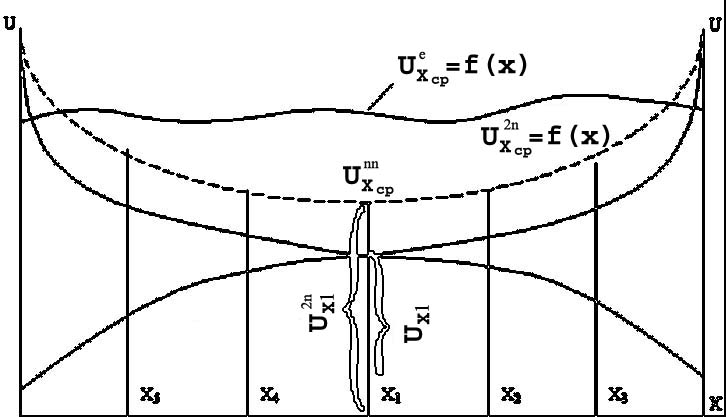

По результатам таблицы 8.2 строятся графики, вид которых изображен на рис. 8.7.

При построении графиков учитываются средние значения потенциалов «труба-грунт». Затем определяется взаимное влияние двух протекторов на защитное действие магистрального трубопровода.

Рис. 8.7. График потенциала «труба-грунт»

Для этого на графике

(рис 8.7) определяется значение потенциала

«труба-грунт» на пересечении двух кривых

![]() и

и

![]() .

Допустим значение этого потенциала

будет равно

.

Допустим значение этого потенциала

будет равно

![]() .

Затем определяется значение потенциала

в процентах от действия 2-х протекторов

.

Затем определяется значение потенциала

в процентах от действия 2-х протекторов

![]() .

Взаимное влияние в процентах определяется

по формуле (в %)

.

Взаимное влияние в процентах определяется

по формуле (в %)

Аналогичные вычисления производятся для точек X2, X3, X4, X5.