- •Тюмень 2003

- •Введение

- •Глава 1. Механизм и закономерность процессов взаимодействия металлов с агрессивными средами

- •1.1. Физико-химические основы коррозии металлов

- •1.2. Энергетическая характеристика перехода ионов в растворах при взаимодействии металла с электролитами

- •1.3. Электрохимический (электродный) потенциал

- •1.4. Электролиз. Химическое действие электрического тока

- •Электрохимические эквиваленты некоторых металлов и сплавов

- •1.5. Поляризационные и диполяризационные процессы

- •В результате деполяризации электрохимический потенциал металла сдвинется в положительную область, что приведет к увеличению скорости реакции растворения металла

- •Iкор I о ст Рис. 1.8. Диаграмма коррозии металла с водородной поляризацией

- •1.6. Взаимодействие стали и почвенного электролита

- •1.7. Способы защиты от коррозии

- •Глава 2. Пассивная защита от коррозии

- •2.1. Битумные покрытия

- •2.2. Полимерные покрытия

- •Защитные покрытия из полимерных липких лент

- •2.3. Оберточные рулонные материалы

- •2.4. Покрытия из напиленного и экструдированного полиэтилена

- •Контроль и требования к покрытиям стальных труб для подземных трубопроводов

- •2.5. Эпоксидные покрытия

- •2.6. Эмаль-этинолевое покрытие

- •2.7. Стеклоэмалевые покрытия

- •2.8. Номенклатура материалов, применяемых для изоляции трубопроводов

- •Материалы, применяемые для противокоррозионных

- •Основные характеристики отечественных изоляционных лент,

- •Основные характеристики импортных изоляционных лент,

- •2.9. Ремонт покрытия

- •Глава 3. Катодная защита подземных металлических сооружений

- •3.1. Принцип действия катодной защиты

- •Плотность тока, необходимая для катодной защиты

- •Минимальные защитные потенциалы

- •Максимальные защитные потенциалы

- •3.2. Расчет катодной защиты

- •Техническая характеристика комплектных анодных заземлителей

- •Коэффициент экранирования вертикальных трубчатых заземлителей, размещенных в ряд (в)

- •Проводник стали

- •Глава 4. Протекторная защита трубопроводов и резервуаров

- •4.1. Протекторная защита магистральных трубопроводов

- •Техническая характеристика комплексных протекторов пм-у

- •4.2. Протекторная защита днища стальных резервуаров от почвенной коррозии

- •Защитная плотность тока для изолированного стального сооружения (в мА/м2)

- •4.3. Расчет протекторной защиты с помощью групповых установок

- •Технико-экономические показатели резервуаров

- •Глава 5. Защита металлических сооружений от блуждающих токов

- •5.1. Источники появления блуждающих токов

- •5.2. Способы защиты от блуждающих токов

- •5.3. Электродренажная защита подземных трубопроводов

- •Расчет поляризованного дренажа

- •Значение коэффициентов к1 и к2

- •Выбор защитных установок и места их подключения к трубопроводу

- •Определение сечения дренажного кабеля

- •Допустимые значения u и Uк

- •Технические характеристики устройства поляризованной

- •Глава 6. Коррозионные измерения

- •6.1. Основные виды измерений

- •6.2. Определение агрессивности грунта Измерение удельного электрического сопротивления грунта

- •Определения коррозионной активности грунтов по потере массы стальных образцов

- •Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой

- •Определения коррозионной активности грунтов по поляризационным кривым стальных образцов

- •Коррозионная активность грунтов по отношению

- •6.3. Определение блуждающих токов

- •Методика определения наличия блуждающих токов

- •Методика определения опасного действия переменного тока

- •6.4. Определение целостности изоляционного покрытия Метод контроля защитных покрытий по заданной прочности при ударе

- •Контроль адгезии защитных покрытий из полимерных лент

- •Контроль адгезии защитных покрытий на основе битумных мастик

- •Контроль состояния изоляционного покрытия при сооружении и ремонте трубопровода

- •Методика определения сопротивления вдавливанию

- •Определение переходного сопротивления покрытий по методу «мокрого» контакта

- •Метод интегральной оценки переходного сопротивления на действующих трубопроводах

- •6.5. Обследование эффективности катодной защиты Измерение разности потенциалов «труба-земля» и поляризационного потенциала на трубопроводе

- •Метод нахождения дефектных участков и определения состояния катодной защиты

- •6.6. Интенсивный метод измерений Двухэлектродный метод

- •Трехэлектродный метод

- •Критерии метода «интенсивной технологии»

- •6.7. Метод отключения источника поляризации и экстраполяция на нулевое время отключения

- •6.8. Экстраполяционные методы

- •6.9. Метод компенсации

- •6.10. Определение эффективности работы средств эхз. Проверка возможного наличия электрического контакта труба-футляр

- •6.11. Измерение сопротивления растеканию заземлений по методу Ампера-Вольтметра

- •Основные физико-химические свойства магния, цинка, алюминия и железа

- •Установка

- •Порядок проведения работы

- •Контрольные вопросы

- •Требование к отчету

- •Коррозийная активность грунтов

- •Установка

- •1. Метод измерения четырехэлектродной установкой

- •2. Измерение удельного электросопротивления грунта измерителем заземления мс-08

- •Порядок проведения работы

- •1. Метод измерения четырехэлектродной установкой

- •Контрольные вопросы

- •Требование к отчету

- •Установка

- •Порядок проведения работы

- •Контрольные вопросы

- •Требование к отчету

- •Установка

- •Контрольные вопросы

- •Требование к отчету

- •Список литературы

- •Противокоррозионная защита магистральных трубопроводов и промысловых объектов

- •Издательство «Нефтегазовый университет»

- •625000, Тюмень, ул. Володарского, 38

- •625000, Тюмень, ул. Володарского, 38

6.11. Измерение сопротивления растеканию заземлений по методу Ампера-Вольтметра

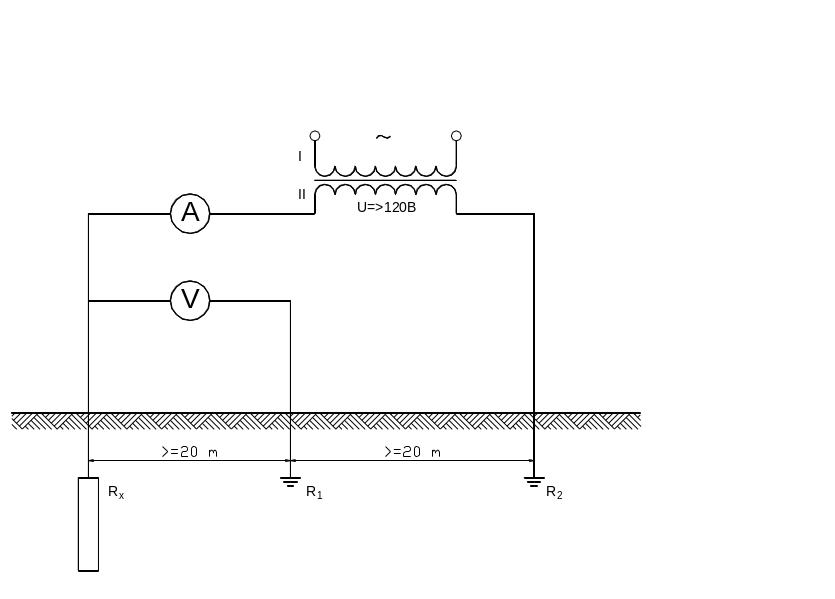

Сущность метода амперметра-вольтметра заключается в измерении падения напряжения между измеряемым заземлением и вспомогательным заземлителем, а также в измерении силы тока, проходящего через измеряемое заземление.

Тема измерения заземления изображена на рис. 6.25. Измерительная схема получает питание через разделительный трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 110 - 127 В и мощностью, отдаваемой в измерительную цепь 100 - 500 Вт.

Рис. 6.25. Схема измерения сопротивления заземлений

по методу амперметра-вольтметра

При выполнении измерений после включения источника тока отмечают по вольтметру и амперметру их показания и определяют их сопротивление заземления (в Ом) по формуле

Rx Ux/I (6.32)

где Ux - показания вольтметра, В; I – показания амперметра, А.

В качестве заземлителей R1 и R2 могут использоваться стальные штыри длиной 1 м. Расстояния между заземлителями указанны на рис. 6.25.

Приложение I

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Студенты-заочники выполняют 1 контрольное задание. Студент выполняет тот вариант контрольного задания, номер которого соответствует последним двум цифрам его зачетной книжки. Если номер шифра оканчивается нулем, выполняется десятый вариант контрольного задания. Каждая контрольная работа состоит из 2 задач.

Контрольные задания необходимо оформить в письменном виде в отдельной ученической тетради. Оформление должно содержать условие задачи, решение и выводы. Решение задач должно вестись в международной системе СИ. Расчеты рекомендуется производить с точностью до одного знака после запятой. Материалы, требующие графического оформления, выполняются в виде схем или эскизов, сделанных от руки.

Страницы и рисунки контрольной работы следует пронумеровать, при этом на все рисунки в тексте должны быть ссылки. В конце контрольных заданий дан список литературы, необходимой для решения задач.

Задачи к контрольным работам

Задача 1

Определить мощность и число СКЗ магистрального трубопровода диаметром Д, мм, с толщиной стенки , мм, протяженностью км. Трубопровод проложен на местности с удельным электросопротивлением гр, Омм. Анодное заземление проектируется выполнить из вертикальных упакованных электродов, дренажную линию - воздушной с подвеской из алюминиевого провода или уложенного в траншею (см. вариант).

Начальное переходное сопротивление «трубопровод-грунт» Rпн, Омм2. Средняя стоимость электроэнергии Сэ, руб/кВтчас.

Таблица 1

Вариант |

Д, мм |

, мм |

Zобщ, км |

гр, Омм |

Марка электрода |

Тип дренажной линии |

Rпн, Омм2 |

Сэ, руб/кВт час |

1 |

720 |

10 |

800 |

10 |

АК-1 |

воздушн. |

104 |

0,007 |

2 |

820 |

10 |

900 |

20 |

АК-3 |

… |

9000 |

0,01 |

3 |

1020 |

10 |

1000 |

30 |

АК-1 |

… |

8000 |

0,02 |

4 |

1220 |

11 |

1200 |

40 |

АК-3 |

… |

7000 |

0,03 |

5 |

720 |

9 |

1300 |

10 |

ЗЖК-12КА |

… |

6000 |

0,04 |

6 |

820 |

11 |

1400 |

5 |

… |

… |

5000 |

0,01 |

7 |

1020 |

11 |

1500 |

10 |

АКЦ |

АСБ-1 в траншее |

104 |

0,02 |

8 |

1220 |

12 |

1600 |

15 |

АК-1 |

… |

9000 |

0,03 |

9 |

720 |

8 |

1700 |

20 |

АК-3 |

… |

8000 |

0,04 |

10 |

820 |

9 |

1800 |

25 |

АК-1 |

… |

7000 |

0,007 |

11 |

1020 |

9 |

2000 |

30 |

АК-3 |

… |

6000 |

0,01 |

12 |

530 |

6 |

1000 |

5 |

ЗЖК-12КА |

… |

5000 |

0,02 |

13 |

820 |

9 |

900 |

6 |

… |

воздушн. |

104 |

0,03 |

14 |

1220 |

13 |

800 |

7 |

АКЦ |

… |

9000 |

0,04 |

15 |

530 |

5 |

1220 |

8 |

АК-1 |

… |

8000 |

0,007 |

16 |

720 |

7 |

1100 |

9 |

АК-3 |

… |

7000 |

0,01 |

17 |

820 |

7 |

1300 |

10 |

ЗЖК-12КА |

… |

6000 |

0,02 |

18 |

530 |

7 |

1400 |

15 |

АК-1 |

АСБ-1 в траншее |

5000 |

0,03 |

19 |

1020 |

12 |

1500 |

20 |

АК-3 |

… |

104 |

0,04 |

20 |

1020 |

15 |

1600 |

25 |

ЗЖК-12КА |

… |

4000 |

0,02 |

Задача 2 (с 1 по 10 вариант)

Требуется определить протяженность защитной зоны протекторной установки и срок службы протекторов, подключенных к магистральному трубопроводу диаметром Д, мм, уложенному в грунт с удельным сопротивлением гр, Омм. Трубопровод имеет изоляционное покрытие с переходным сопротивлением Rпн, Омм2.

Протекторы установлены на глубине h = 2 м, на расстоянии a = 5 м друг от друга в группе.

Таблица 2

Вари- ант |

Д, мм |

гр, Омм |

Rпн, Омм2 |

N, штук число протекторов |

В, м, расстояние от протектора до трубы |

Марка протектора |

1 |

530 |

50 |

5103 |

3 |

10 |

ПМ-5У |

2 |

630 |

40 |

6103 |

4 |

9 |

ПМ-5У |

3 |

720 |

30 |

7103 |

3 |

8 |

ПМ-10У |

4 |

820 |

20 |

8103 |

4 |

7 |

ПМ-10У |

5 |

920 |

10 |

9103 |

5 |

6 |

ПМ-20У |

6 |

1020 |

15 |

10103 |

4 |

7 |

ПМ-20У |

7 |

1220 |

20 |

9103 |

5 |

8 |

ПМ-10У |

8 |

1420 |

30 |

8103 |

6 |

9 |

ПМ-20У |

9 |

530 |

40 |

7103 |

5 |

10 |

ПМ-5У |

10 |

630 |

50 |

5103 |

3 |

6 |

ПМ-10У |

Задача 3 (с 11 по 20 вариант)

Требуется определить срок службы и число протекторов типа ПМ для защиты днища резервуара РВС, установленного на площадке с увлажненным песком гр, Омм. Расстояние от резервуара до протектора в м.

Таблица 3

Вариант |

Тип протектора |

гр, Омм |

Тип резервуара, м3 |

В, м, расстояние от резервуара до протектора |

11 |

ПМ-5У |

30 |

РВС-100 |

5 |

12 |

ПМ-5У |

30 |

РВС-200 |

6 |

13 |

ПМ-5У |

25 |

РВС-300 |

7 |

14 |

ПМ-10У |

20 |

РВС-400 |

8 |

15 |

ПМ-10У |

15 |

РВС-700 |

9 |

16 |

ПМ-10У |

10 |

РВС-1000 |

10 |

17 |

ПМ-20У |

5 |

РВС-2000 |

9 |

18 |

ПМ-20У |

5 |

РВС-1000 |

8 |

19 |

ПМ-5У |

10 |

РВС-700 |

7 |

20 |

ПМ-10У |

15 |

РВС-2000 |

6 |

Приложение II

Лабораторная работа № 1

Тема

Измерение разности потенциалов между трубопроводом и землей.

Цель

Получить навыки измерения разности потенциалов между трубопроводом и землей для выявления участков трубопроводов, находящихся в зонах коррозийной опасности.

Теория

Трубопроводы, уложенные в грунт, защищены от воздействия агрессивной окружающей среды изоляционным покрытием. С течением времени изоляция стареет и разрушается, вследствие чего поверхность трубы в местах поврежденной изоляции начинает контактировать с почвенным электролитом. Поверхность трубопровода, как и любого другого металла, состоит из короткозамкнутых гальванических микроэлементов, которые при контакте металла с электролитом начинают действовать, что приводит к разрушению металла и образованию двойного электрического слоя вследствие перехода ионов металла в электролит или из электролита в металл.

Такой переход возможен до тех пор, пока не установится равновесие, которому соответствует определенный электрохимический потенциал. Электрохимический потенциал трубопровода измеряют с помощью электрода сравнения.

При помощи измерительного прибора невозможно определить потенциал одного электрода или металлического сооружения. Значение стационарного потенциала трубопровода представляет собой разность между его электрохимическим потенциалом и потенциалом электрода сравнения по отношению к грунту.

Для измерения потенциалов подземных сооружений относительно земли используются различные электроды сравнения (стальные, медно-сульфатные). Наибольшее распространение получили медно-сульфатные неполяризующиеся электроды сравнения различных конструкций. Устройство этих электродов представлено на рис. 8.1, 8.2, 8.3.

Медно-сульфатный электрод сравнения (МЭС) сохраняет свой потенциал при контакте с любым электролитом. Его постоянный скачок потенциала + 0,316 В (по отношению к стандартному нормальному водородному электроду) сравнивается со скачком потенциала на границе защищаемого стального сооружения и окружающей почвы при помощи приборных измерений. Замеры потенциалов по трассе магистрального трубопровода производятся в контрольно-измерительных колонках, расположенных вдоль трубопровода. МЭС применяют в тех случаях, когда амплитуда колебаний разности потенциалов не превышает 1 В.

Стационарный потенциал «труба-грунт» зависит от состояния поверхности трубопровода и физико-химических свойств грунтов, обычно находится в пределах – 0,23 ... 0,72 В по медно-сульфатному электроду сравнения (МЭС), в расчетах принимается равным – 0,55 В.

В плотных, влажных, плохо аэрируемых глинистых грунтах стационарный потенциал более отрицателен, чем в песчаных почвах. В практике коррозионных обследований магистральных трубопроводов стационарный потенциал принято называть естественным потенциалом Uест, подразумевая при этом отсутствие на трубопроводе блуждающих и других наведенных токов.

Критерием защищенности металлического сооружения от коррозии является потенциал Uзащ «труба-грунт», который устанавливается после включения станции катодной защиты. Практически считается, что подземные стальные сооружения защищены на 80 - 90% от коррозии при достижении разности потенциалов значения – 0,85 В.

Приборы и схема измерения потенциала «труба-грунт» на модели трубопровода (см. «Установка» - рис 8.4).

Рис. 8.1. Неполяризующийся медно-сульфатный электрод сравнения ЭН-1:

1 – контакт; 2 – резиновая прокладка; 3 – пластмассовая крышка;

4 – пористая керамическая чашка; 5 – медный стержень

Рис. 8.2. Медно-сульфатный электрод сравнения НМ-СЭ-58:

1 – медный электрод; 2 – корпус; 3 – кольцо; 4 – колпачок; 5 – диафрагма;

6 – резиновое кольцо; 7 – подвеска; 8 – пробка

Рис. 8.3. Стационарный медно-сульфатный электрод сравнения с датчиком

электрохимического потенциала

Установка

Рис. 8.4.

1 - модель трубопровода; 2 - милливольтамперметр М-231;

3 – медно-сульфатный неполяризующийся электрод сравнения ЭН-1;

4 - соединительные провода

Порядок проведения работы

Схема собирается согласно рис. 8.4. Перемещая магнит по поверхности трубы, проводят замеры стационарного потенциала «труба-грунт» в различных точках трубопровода по милливольтамперметру. Интервал между отсчетами принимают 5 - 10 сек. Определяют среднее значение потенциала. В работе следует проследить, как изменяется естественный потенциал в грунтах с различной влажностью и плотностью.

Контрольные вопросы

1. Образование двойного электрического слоя.

2. Понятие электродного потенциала металла, нормального потенциала металла.

3. Образование потенциала «труба-земля».

4. Значение потенциалов, критерий защищенности сооружения от коррозии.

5. Электроды сравнения (норм. водородный, МЭС, стальной).

Требование к отчету

Отчет по выполненной работе должен содержать:

1. Название лабораторной работы и ее цель.

2. Схема лабораторной установки, ее описание.

3. Таблицу измеренных и рассчитанных параметров.

4. Анализ полученных результатов.

Лабораторная работа № 2

Тема

Протекторная защита магистральных трубопроводов

Цель

1. Изучение процесса замены трубопровода гальваническим анодом.

2. Ознакомление с одним из экспериментальных методов определения потенциалов «труба-грунт».

3. Получение навыков в проведении эксперимента.

4. Изучить последовательность проведения работы, измерений при контроле установки протекторной защиты.

5. Определить разность потенциалов «труба-грунт».

Теория

Протекторная защита (защита гальваническими средствами) является одной из разновидностей катодной защиты. Ее существенной особенностью является отсутствие в защитной системе специального источника постоянного тока. Необходимый для осуществления защиты ток получается путем создания гальванического элемента, в котором роль катода выполняет металл защищаемого сооружения, а роль анода - более электроотрицательный металл, чем защищаемый. Принципиальная схема протекторной защиты приведена на рис. 8.5.

Рис. 8.5. Схема протекторной защиты магистральных трубопроводов:

1 – защищаемый трубопровод; 2 – протектор;

3 – соединительный изолированный кабель; 4 – слой активатора

При протекторной защите магистральных трубопроводов энергоотдача в гальваническом элементе (труба-протектор) сравнительно невелика, благодаря чему гальванические аноды приходится часто располагать вдоль защищаемого трубопровода.

Как следует из принципа протекторной защиты, в качестве материалов для анодов, образующих с защищаемым металлом гальванический элемент, могут быть взяты металлы более электроотрицательные, чем защищаемые.

Наиболее широкое применение в протекторной защите магистральных трубопроводов получили металлы: цинк, магний, алюминий и их сплавы.

Характеристика этих металлов приведена в табл. 8.1. Наиболее широкое распространение получили протекторы типа МГА - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Эксплуатация гальванических анодов показала, что на их поверхности во многих случаях образуются защитные пленки, снижающие их электродный потенциал, благодаря чему резко снижается их защитное действие. Для устранения этого недостатка гальванические аноды окружают слоем активатора, представляющего собой сплав сернокислых солей магния, натрия, кальция и глины.

Таблица 8.1