- •Тюмень 2003

- •Введение

- •Глава 1. Механизм и закономерность процессов взаимодействия металлов с агрессивными средами

- •1.1. Физико-химические основы коррозии металлов

- •1.2. Энергетическая характеристика перехода ионов в растворах при взаимодействии металла с электролитами

- •1.3. Электрохимический (электродный) потенциал

- •1.4. Электролиз. Химическое действие электрического тока

- •Электрохимические эквиваленты некоторых металлов и сплавов

- •1.5. Поляризационные и диполяризационные процессы

- •В результате деполяризации электрохимический потенциал металла сдвинется в положительную область, что приведет к увеличению скорости реакции растворения металла

- •Iкор I о ст Рис. 1.8. Диаграмма коррозии металла с водородной поляризацией

- •1.6. Взаимодействие стали и почвенного электролита

- •1.7. Способы защиты от коррозии

- •Глава 2. Пассивная защита от коррозии

- •2.1. Битумные покрытия

- •2.2. Полимерные покрытия

- •Защитные покрытия из полимерных липких лент

- •2.3. Оберточные рулонные материалы

- •2.4. Покрытия из напиленного и экструдированного полиэтилена

- •Контроль и требования к покрытиям стальных труб для подземных трубопроводов

- •2.5. Эпоксидные покрытия

- •2.6. Эмаль-этинолевое покрытие

- •2.7. Стеклоэмалевые покрытия

- •2.8. Номенклатура материалов, применяемых для изоляции трубопроводов

- •Материалы, применяемые для противокоррозионных

- •Основные характеристики отечественных изоляционных лент,

- •Основные характеристики импортных изоляционных лент,

- •2.9. Ремонт покрытия

- •Глава 3. Катодная защита подземных металлических сооружений

- •3.1. Принцип действия катодной защиты

- •Плотность тока, необходимая для катодной защиты

- •Минимальные защитные потенциалы

- •Максимальные защитные потенциалы

- •3.2. Расчет катодной защиты

- •Техническая характеристика комплектных анодных заземлителей

- •Коэффициент экранирования вертикальных трубчатых заземлителей, размещенных в ряд (в)

- •Проводник стали

- •Глава 4. Протекторная защита трубопроводов и резервуаров

- •4.1. Протекторная защита магистральных трубопроводов

- •Техническая характеристика комплексных протекторов пм-у

- •4.2. Протекторная защита днища стальных резервуаров от почвенной коррозии

- •Защитная плотность тока для изолированного стального сооружения (в мА/м2)

- •4.3. Расчет протекторной защиты с помощью групповых установок

- •Технико-экономические показатели резервуаров

- •Глава 5. Защита металлических сооружений от блуждающих токов

- •5.1. Источники появления блуждающих токов

- •5.2. Способы защиты от блуждающих токов

- •5.3. Электродренажная защита подземных трубопроводов

- •Расчет поляризованного дренажа

- •Значение коэффициентов к1 и к2

- •Выбор защитных установок и места их подключения к трубопроводу

- •Определение сечения дренажного кабеля

- •Допустимые значения u и Uк

- •Технические характеристики устройства поляризованной

- •Глава 6. Коррозионные измерения

- •6.1. Основные виды измерений

- •6.2. Определение агрессивности грунта Измерение удельного электрического сопротивления грунта

- •Определения коррозионной активности грунтов по потере массы стальных образцов

- •Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой

- •Определения коррозионной активности грунтов по поляризационным кривым стальных образцов

- •Коррозионная активность грунтов по отношению

- •6.3. Определение блуждающих токов

- •Методика определения наличия блуждающих токов

- •Методика определения опасного действия переменного тока

- •6.4. Определение целостности изоляционного покрытия Метод контроля защитных покрытий по заданной прочности при ударе

- •Контроль адгезии защитных покрытий из полимерных лент

- •Контроль адгезии защитных покрытий на основе битумных мастик

- •Контроль состояния изоляционного покрытия при сооружении и ремонте трубопровода

- •Методика определения сопротивления вдавливанию

- •Определение переходного сопротивления покрытий по методу «мокрого» контакта

- •Метод интегральной оценки переходного сопротивления на действующих трубопроводах

- •6.5. Обследование эффективности катодной защиты Измерение разности потенциалов «труба-земля» и поляризационного потенциала на трубопроводе

- •Метод нахождения дефектных участков и определения состояния катодной защиты

- •6.6. Интенсивный метод измерений Двухэлектродный метод

- •Трехэлектродный метод

- •Критерии метода «интенсивной технологии»

- •6.7. Метод отключения источника поляризации и экстраполяция на нулевое время отключения

- •6.8. Экстраполяционные методы

- •6.9. Метод компенсации

- •6.10. Определение эффективности работы средств эхз. Проверка возможного наличия электрического контакта труба-футляр

- •6.11. Измерение сопротивления растеканию заземлений по методу Ампера-Вольтметра

- •Основные физико-химические свойства магния, цинка, алюминия и железа

- •Установка

- •Порядок проведения работы

- •Контрольные вопросы

- •Требование к отчету

- •Коррозийная активность грунтов

- •Установка

- •1. Метод измерения четырехэлектродной установкой

- •2. Измерение удельного электросопротивления грунта измерителем заземления мс-08

- •Порядок проведения работы

- •1. Метод измерения четырехэлектродной установкой

- •Контрольные вопросы

- •Требование к отчету

- •Установка

- •Порядок проведения работы

- •Контрольные вопросы

- •Требование к отчету

- •Установка

- •Контрольные вопросы

- •Требование к отчету

- •Список литературы

- •Противокоррозионная защита магистральных трубопроводов и промысловых объектов

- •Издательство «Нефтегазовый университет»

- •625000, Тюмень, ул. Володарского, 38

- •625000, Тюмень, ул. Володарского, 38

Методика определения наличия блуждающих токов

Сущность метода определения наличия блуждающих токов заключается в измерении на трассе проектируемого сооружения разности потенциалов между двумя точками земли через каждые 1000 м по двум взаимно перпендикулярным направлениям при разносе измерительных электродов на 100 м для обнаружения блуждающих токов.

Для этого используются вольтметры с внутренним сопротивлением не менее 20 кОм на 1 В шкалы с пределами измерений: 0,5-0-0,5 В; 1,0-0-1,0 В; 5,0-0-5,0 В или другими близкими к указанным пределам и медно-сульфатные электроды сравнения.

Измерительные электроды располагают параллельно будущей трассе сооружения, а затем перпендикулярно к оси трассы.

Показания вольтметра снимаются через каждые 5 - 10 с в течение 10 - 15 мин в каждой точке.

Если наибольший размах колебаний разности потенциалов (абсолютной разности потенциалов между наибольшим и наименьшим значениями) превышает 0,50 В, это характеризует наличие блуждающих токов.

Помимо приведенного метода, так же существует метод записи потенциалов трубопровода. Данная схема реализуется следующим образом: подключат клеммы самопишущего вольтметра к трубопроводу и МЭС. Причем, МЭС устанавливается над осью трубопровода на поверхности грунта. Измерения проводят в течение 15 минут, а на участках трубопровода пересечения с железной дорогой согласно расписанию движения поездов.

Полученные результаты анализируют. При выявлении отклонения потенциала трубопровода на 20 мВ от защитного определяют величину блуждающего тока.

Методика определения опасного действия переменного тока

Для определения влияния переменного тока используют следующую методику: определяют смещения среднего, значения разности потенциалов между трубопроводом и медно-сульфатным электродом сравнения.

Образцами для измерения являются участки стальных трубопроводов, на которых зафиксированы значения напряжения переменного тока между трубопроводом и землей, превышающие 0,3 В. Для измерений используют вольтметр для измерения постоянного и переменного напряжений с входным сопротивлением не менее 10 МОм, конденсатор емкостью 4 мкФ, переносной насыщенный МЭС, вспомогательный электрод.

Вспомогательный электрод (ВЭ) зачищают шкуркой шлифовальной зернистостью 40 и меньше, обезжиривают ацетоном, промывают дистиллированной водой.

ВЭ и МЭС устанавливают в специальном шурфе над трубопроводом. ВЭ устанавливают таким образом, чтобы его рабочая (неизолированная) поверхность была обращена к трубопроводу. Предварительно из части грунта, контактирующего с ВЭ, должны быть удалены твердые включения размером более 3 мм. Грунт над ВЭ утрамбовывают с усилием 3 - 4 кг на площадь ВЭ. При наличии атмосферных осадков предусматривают меры против попадания влаги в грунт.

Для измерения величины смещения потенциала используют схему, приведенную на рис. 6.4 при разомкнутой цепи между ВЭ и трубопроводом.

Рис. 6.4. Схема измерения смещения потенциала:

1 - стальной трубопровод; 2 - шурф; 3 - вольтметр; 4 - конденсатор;

5 - выключатель; 6 – медно-сульфатный электрод сравнения;

7 - вспомогательный электрод

Измерения выполняют в следующей последовательности:

через 10 мин после установки ВЭ в грунт измеряют его стационарный потенциал относительно МЭС;

подключают ВЭ к трубопроводу и через 10 мин снимают первое показание вольтметра. Следующие показания снимают через каждые 5 с. Продолжительность измерения не менее 10 мин.

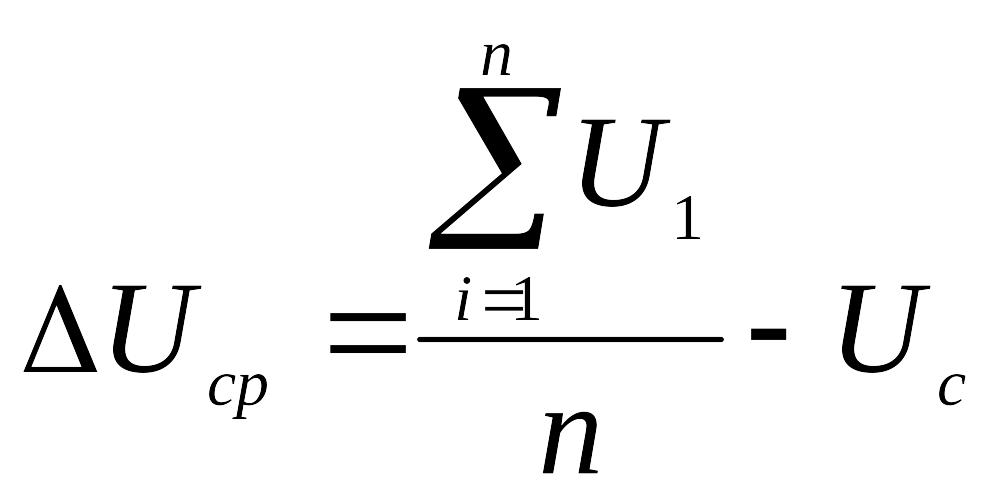

Среднее значение смещения потенциала ВЭ за период измерений вычисляют по формуле:

,

(6.3)

,

(6.3)

где

![]() - сумма мгновенных значений потенциала

ВЭ при подключении ВЭ к трубопроводу,

мВ; Uс

- стационарный потенциал ВЭ, мВ; п

- общее число измерений.

- сумма мгновенных значений потенциала

ВЭ при подключении ВЭ к трубопроводу,

мВ; Uс

- стационарный потенциал ВЭ, мВ; п

- общее число измерений.