Определение, этиология, патогенез, клиническая картина, осложнения. ДДэ, принципы диагностики и лечения (абсцесс и гангрена легких, бронхоэктатическая болезнь легких, сухой и экссудативный плеврит, рак легких) Легочное кровотечение, принципы неотложной терапии. Шкала боли для онкологической патологии. Принципы купирования болевого синдрома.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ДЕСТРУКЦИИ ЛЕГКИХ

Инфекционные деструкции легких — тяжелые патологические состояния, характеризующиеся воспалительной инфильтрацией и последующим гнойным или гнилостным распадом (деструкцией) легочной ткани в результате воздействия неспецифических инфекционных возбудителей (Н. В. Путов, 1998). Выделяют три формы инфекционных деструкции легких: абсцесс, гангрена и гангренозный абсцесс легкого.

Этиология. Специфических возбудителей инфекционных деструкции легких не существует. У 60-65% больных причиной заболевания являются неспорообразующие облигатно анаэробные микроорганизмы: бактероиды фузобактерии; анаэробные кокки. У 30-40% больных инфекционные деструкции легких вызываются золотистым стафилококком, стрептококком, клебсиеллой, протеем, синегнойной палочкой, энтеробактериями. В редких случаях причиной заболевания являются небактериальные патогены (грибы, простейшие).

Предрасполагающие факторы: курение, хронический бронхит, бронхиальная астма, сахарный диабет, эпидемический грипп, алкоголизм, челюстно-лицевая травма, длительное пребывание на холоде, грипп.

Патогенез

Возбудители инфекционной деструкции легких проникают в легочную паренхиму через дыхательные пути, реже гематогенно, лимфогенно, путем распространения с соседних органов и тканей. При трансбронхиальном инфицировании источником микрофлоры являются ротовая полость и носоглотка. Большую роль играет аспирация (микроаспирирование) инфицированной слизи и слюны из носоглотки, а также желудочного содержимого. Кроме того, абсцессы легкого могут возникать при закрытых травмах (ушибы, сдавления, сотрясения) и проникающих ранениях грудной клетки. При абсцессе первоначально наблюдается ограниченная воспалительная инфильтрация с гнойным расплавлением легочной ткани и образованием полости распада, окруженной грануляционным валом. В последующем (через 2-3 нед.) наступает прорыв гнойного очага в бронх; при хорошем дренировании стенки полости спадаются с образованием рубца или участка пневмосклероза. При гангрене легкого после непродолжительного периода воспалительной инфильтрации в связи с воздействием продуктов жизнедеятельности микрофлоры и тромбоза сосудов развивается обширный некроз лёгочной ткани без четких границ. В некротизированной ткани формируется множество очагов распада, которые частично дренируются через бронх. Важнейшим патогенетическим фактором является также снижение функции общего иммунитета и местной бронхопульмональной защиты .

АБСЦЕСС ЛЕГКОГО

Абсцесс легкого — неспецифическое воспаление легочной ткани, сопровождающееся ее расплавлением в виде ограниченного очага и образованием одной или нескольких гнойно-некротических полостей.

Клиническая картина

До прорыва гноя в бронх характерны: высокая температура тела, ознобы, проливные поты, сухой кашель с болями в груди на стороне поражения, затрудненное дыхание или одышка в связи с невозможностью глубокого вдоха или рано возникающей дыхательной недостаточностью. При перкуссии легких — интенсивное укорочение звука над очагом поражения, аускультативно — дыхание ослабленное с жестким оттенком, иногда бронхиальное. Характерная симптоматика обнаруживается в типичных случаях при осмотре. Отмечаются бледность кожи, иногда цианотичный румянец на лице, больше выраженный на стороне поражения. Больной занимает вынужденное положение (чаще на «больной» стороне). Пульс учащенный, иногда аритмичный. Артериальное давление часто имеет тенденцию к снижению, при крайне тяжелом течении возможно развитие бакгериемического шока с резким падением артериального давления. Тоны сердца приглушены.

После прорыва в бронх: приступ кашля с выделением большого количества мокроты (100-500 мл), гнойной, часто зловонной. При хорошем дренировании абсцесса самочувствие улучшается, температура тела снижается, при перкуссии легких — над очагом поражения звук укорочен, реже — тимпанический оттенок за счет наличия воздуха в полости, аускультативно — мелкопузырчатые хрипы; в течение 6-8 нед. симптоматика абсцесса исчезает. При плохом дренировании температура тела остается высокой, ознобы, поты, кашель с плохим отделением зловонной мокроты, одышка, симптомы интоксикации, потеря аппетита, утолщение концевых фаланг в виде «барабанных палочек» и ногтей в виде «часовых стекол».

Течение

При благоприятном варианте течения после спонтанного прорыва гнойника в бронх инфекционный процесс быстро купируется, и наступает выздоровление. При неблагоприятном течении отсутствует тенденция к очищению воспалительно-некротического очага, и появляются различные осложнения: пиопневмоторакс, эмпиема плевры, респираторный дистресс-синдром, бактериемический (инфекционно-токсический) шок, сепсис, легочное кровотечение.

Лабораторные данные

OAK: лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг, токсическая зернистость нейтрофилов, значительное увеличение СОЭ. После прорыва в бронх при хорошем дренировании — постепенное уменьшение изменений. При хроническом течении абсцесса- признаки анемии, увеличение СОЭ.

ОАМ: умеренная альбуминурия, цилиндрурия, микрогематурия.

БАК: увеличение содержания сиаловых кислот, серомукоида, фибрина, гаптоглобина, аг- и у-глобулинов, при хроническом течении абсцесса — снижение уровня альбуминов.

ОА мокроты: гнойная мокрота с неприятным запахом, при стоянии разделяется на два слоя, при микроскопии — лейкоциты в большом количестве, эластические волокна, кристаллы гематоидина, жирных кислот.

Инструментальные исследования

Рентгенологическое исследование: по прорыва абсцесса в бронх — инфильтрация легочной ткани, чаще в сегментах II, VI, X правого легкого, после прорыва в бронх — просветление с горизонтальным уровнем жидкости.

Программа обследования

Общий анализ крови, мочи, кала.

ОА мокроты на эластические волокна, атипичные клетки, БК, гематоидин, жирные кислоты.

Бактериоскопия и посев мокроты на элективные среды для по лучения культуры возбудителя.

БАК: общий белок, белковые фракции, сиаловые кислоты, се- ромукоид, фибрин, гаптоглобин, аминотрансферазы.

ЭКГ.

Рентгеноскопия и рентгенография легких.

Спирография.

Фибробронхоскопия.

Примеры формулировки диагноза

Постпневмонический абсцесс средней доли правого легкого, средней степени тяжести, осложненный легочным кровотечением.

Аспирационный абсцесс нижней доли левого легкого (S6), тяжелое течение, осложненный ограниченной эмпиемой плевры; острая дыхательная недостаточность III степени.

Острый стафилококковый абсцесс правого легкого с поражением нижней доли, тяжелое течение, эмпиема плевры.

ГАНГРЕНА ЛЕГКИХ

Гангрена легких — тяжелое патологическое состояние, отличающееся обширным некрозом и ихорозным распадом пораженной ткани легкого, не склонным к четкому отграничению и быстрому гнойному расплавлению .

Клиническая картина

Общее тяжелое состояние больного: температура тела гектическая, ознобы, выраженная интоксикация, похудание, отсутствие аппетита, одышка, тахикардия.

Боли в груди на стороне поражения, усиливающиеся при кашле.

При перкуссии над зоной поражения тупой звук и болезненность (симптом Крюкова-Зауэрбруха), при надавливании стетоскопом на межреберье в этой области появляется кашель (симптом Кисслинга). При быстром распаде некротизированной ткани зона притупления увеличивается, на ее фоне появляются участки более высокого звука.

При аускультации дыхание над зоной поражения ослабленное или бронхиальное.

После прорыва в бронх появляется кашель с отхождением зловонной мокроты грязно-серого цвета в большом количестве (до 1 л и больше), прослушиваются влажные хрипы над очагом поражения. Течение гангрены легкого всегда тяжелое. Часто развиваются осложнения, которые могут привести к летальному исходу

Лабораторные данные

OAK: признаки анемии, лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг, токсическая зернистость нейтрофилов, выраженное повышение СОЭ.

ОАМ: протеинурия, цилиндрурия.

БАК: увеличение содержания сиаловых кислот, фибрина, серомукоида, гаптоглобина, а2- и у-глобулинов, трансаминаз, снижение содержания альбуминов.

Общий анализ мокроты: цвет — грязно-серый, при отстаивании образуются три слоя: верхний — жидкий, пенистый, беловатого цвета, средний — серозный, нижний — состоящий из гнойного детрита и обрывков расплавляющейся легочной ткани; определяются эластические волокна, множество нейтрофилов.

Инструментальные исследования

Рентгенологическое исследование: до прорыва в бронх — массивная инфильтрация без четких границ, занимающая одну-две доли, а иногда и все легкое; после прорыва в бронх на фоне массивного затемнения определяются множественные,

чаще мелкие просветления неправильной формы, иногда с уровнями жидкости.

Программа обследования

ОА мочи, крови.

БАК: общий белок, белковые фракции, трансаминазы, альдолаза, билирубин, мочевина, серомукоид, фибрин, гаптоглобин, сиаловые кислоты.

3. ОА мокроты: общий, эластические волокна, атипичные клетки, БК.

Бронхоскопия с исследованием мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам.

ЭКГ.

Рентгеноскопия и рентгенография легких.

Фибробронхоскопия

Лечение абсцесса и гангрены легкого. Основой успешного лечения рассматриваемой патологии является своевременное устранение гнойно-воспалительного процесса в легком, выявление и адекватная коррекция осложнений, вызванных его течением. Несомненно, что эффективное решение этих задач возможно только в условиях специализированного отделения, имеющего современное оснащение и коллективный опыт лечения этой категории больных. Острый абсцесс в большинстве случаев удается купировать консервативными и парахирургическими мероприятиями. При гангрене легкого консервативное лечение рассматривается в качестве предоперационной подготовки, целью которого является максимальная санация полостей распада и плевральной полости при сопутствующей эмпиеме плевры, лечение пневмогенного сепсиса. Также у всех без исключения пациентов с распространенной гангреной легкого необходимо проводить профилактику жизнеугрожающих осложнений - профузного легочного кровотечения, распространения процесса на контралатеральное легкое. Последовательность лечебных мероприятий при рассматриваемой патологии представляется следующим образом. Консервативные и парахирургические методы лечения 1. Инфузионная терапия, характер которой определяется выраженностью волемических расстройств и интоксикации. 2. Антибактериальная терапия должна проводиться с учетом выделенных возбудителей и их чувствительности к антибактериальным препаратам. Но, учитывая продолжительность бактериологического исследования, лечение необходимо начинать с эмпирической схемы ("золотой стандарт"). Поскольку причиной ОБДЛ являются ассоциации анаэробно-аэробных микроорганизмов, то представляются целесообразными следующие схемы антибактериальной терапии: монотерапия амоксициллином/клавуланатом либо цефалоспорины 3-го поколения для парентерального введения, дополненные клиндамицином. При непереносимости препаратов пенициллинового ряда возможно введение фторхинолонов в сочетании с метронидазолом либо клиндамицином. Препаратами резерва являются карбапенемы. Целесообразнее проводить антибактериальную терапию в региональное артериальное русло. Считается правомерным проводить профилактику системных микозов антигрибковыми препаратами, например дифлюканом. 3. Анаболические стероиды (для борьбы с последствиями активации катаболизма). 4. Витаминотерапия, особенно витамины С и Е, поскольку последние являются блокаторами перекисного окисления липидов. 5. Антиферментные препараты (ингибирование протеаз, циркулирующих в крови). 6. Гемотрансфузии для коррекции анемии. 7. Иммунотерапия: • специфическая (антистафилококковый гамма-глобулин, стафилококковый бактериофаг) • неспецифическая (интерлейкин-2, Т-активин и др.)

8. Постуральный дренаж. 9. Ингаляции антисептиков, протеолитических ферментов, бронхолитиков. Парахирургические мероприятия включают в себя дренирование полостей абсцессов дренирование плевры при парапневмонической эмпиеме плевры. Торакоцентез проводится по стандартной методике, однако для дренирования в нашей клинике применяется методика “стилет-катетера”, что позволяет избегать возникновения парадренажных анаэробных флегмон. Широко применяются двухпросветные дренажные трубки для одновременного введения растворов антисептиков и вакуум-аспирации.

Всем без исключения пациентам целесообразно проводить пролонгированную катетеризацию дренирующего бронха в варианте микроконикостомии. Для лаважа, проводимого 1-3 раза в сутки, используется изотонический раствор хлорида натрия с добавлением протеолитических ферментов, бронхолитиков, муколитиков и отхаркивающих препаратов. Хирургическое лечение Показаниями к неотложному хирургическому лечению острых бактериальных деструкции легких является:

Распространенная гангрена легкого.

Легочное кровотечение при неэффективности пара-хирургических методов гемостаза.

В настоящее время наиболее признанным при гангрене легкого является выполнение радикального анатомического иссечения некротических тканей - лобэктомии либо пневмонэктомии под эндотрахеальным наркозом с раздельной интубацией бронхов. В хирургическом арсенале также остаются дренирующие операции, такие как пневмотомия или торакоабсцессотомия с последующим формированием плевростомы и продолжительной санацией ограниченной гангрены (гангренозного абсцесса). Эти виды операций исторически предшествовали резекционным способам

СУХОЙ (ФИБРИНОЗНЫЙ) ПЛЕВРИТ

Клиническая картина

У большинства больных сухой (фибринозный) плеврит начинается остро, реже - постепенно. Чрезвычайно характерны жалобы больных: боли в грудной клетке, повышение температуры тела, общая слабость.

Боли в грудной клетке глубоком вдохе, при этом на высоте вдоха возможно появление сухого кашля, резко усиливается при кашле, усиление боли при наклоне туловища в здоровую сторону (симптом Шепельмана-Дегио), а также при смехе и чихании.

Синдром интоксикации общую слабость, повышение температуры тела (обычно до 38°С, иногда выше), неинтенсивные боли в мышцах, суставах, головная боль.

Объективное исследование больные находят значительное облегчение (уменьшение болей), в положении на больном боку, так как в этом случае происходит иммобилизация грудной клетки, уменьшается раздражение париетальной плевры.

Отмечается также учащенное поверхностное дыхание (при таком дыхании боли выражены меньше), причем заметно отставание пораженной половины грудной клетки в связи с болевыми ощущениями. При перкуссии легких звук остается ясным легочным, если плеврит не обусловлен воспалительным процессом в паренхиме легких. При аускультации легких в проекции локализации воспаления плевры определяется важнейший симптом сухого плеврита — шум трения .плевры.

Лабораторные данные

OAK: возможно увеличение СОЭ, лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитарной формулы влево

ОАМ — без патологических изменений.

БАК - возможно увеличение содержания серомукоида, фибрина, сиаловых кислот, а2-глобулина.

Инструментальные исследования .

Рентгенологическое исследование легких

При фибринозном плеврите могут определяться высокое стояние купола диафрагмы с соответствующей стороны, отставание его при глубоком дыхании, ограничение подвижности нижнего легочного края и легкое помутнение части легочного поля. При значительных отложениях фибрина иногда удается определить неясную, неотчетливую тень по наружному краю легкого (редкий признак). ,

Ультразвуковое исследование

С помощью ультразвукового исследования можно выявить интенсивные наложения фибрина на париетальной или висцеральной плевре. Они выглядят как утолщение плевры с неровным, волнистым контуром, повышенной эхогенности, однородной структуры.

Течение

Течение сухого плеврита, как правило, благоприятное. Заболевание продолжается около 1-3 недель и обычно заканчивается выздоровлением. Длительное рецидивирующее течение характерно для туберкулезной этиологии заболевания.

ЭКССУДАТИВНЫЙ ПЛЕВРИТ

Клиническая картина

Экссудативный плеврит характеризуется скоплением выпота в плевральной полости при воспалительных процессах в листках плевры и прилегающих органах. По характеру выпота экссудативные плевриты подразделяются на серозно-фибринозные, гнойные, гнилостные, геморрагические, эозинофильные, холестериновые, хилезные. Наиболее частой причиной этих плевритов являются туберкулез, а также пневмония (пара- или метапневмонический экссудативный плеврит). Клиническая симптоматика экссудативного плеврита достаточно однотипна при различных видах выпота. Окончательно- характер выпота устанавливается с помощью плевральной пункции.

Жалобы больных достаточно характерны и зависят от варианта ' начала заболевания. Если развитию экссудативного плеврита предшествовал острый фибринозный (сухой) плеврит, то удается установить следующую хронологическую последовательность субъективных проявлений. Вначале больных беспокоит острая, интенсивная боль в грудной клетке, усиливающаяся при дыхании, кашле. С появлением выпота в плевральной полости боли в грудной клетке ослабевают или даже исчезают совсем в связи с тем, что плевральные листки разъединяются жидкостью, появляющейся в плевральной полости. Вместе с тем характерны чувство тяжести в грудной клетке, одышка , сухой кашель (предполагается его рефлекторный генез), значительное повышение температуры тела, потливость. У некоторых больных экссудативный плеврит развивается без предшествующего фибринозного (сухого) плеврита, поэтому болевой синдром отсутствует и достаточно быстро, спустя несколько дней (редко через 2-3 недели) после периода небольшой слабости, повышения температуры тела появляются вышеназванные характерные жалобы - одышка и ощущение «заложенности», тяжести в груди.

Наряду с такими вариантами начала экссудативного плеврита возможно острое начало заболевания: быстро повышается температура тела до 39-40*С (иногда с ознобом), появляются острая колющая боль в боку (усиливающаяся при вдохе), одышка (в связи с быстрым накоплением экссудата в плевральной полости), выраженные симптомы интоксикации - головная боль, потливость, анорексия.

При осмотре больных экссудативным плевритом выявляются чрезвычайно характерные признаки заболевания:

вынужденное положение — больные предпочитают лежать на больном боку,

цианоз и набухание шейных вен (большое количество жидкости в плевральной полости затрудняет отток крови из шейных вен);

одышка (дыхание учащенное и поверхностное);

увеличение объема грудной клетки на стороне поражения, сглаженность или выбухание межреберных промежутков;

ограничение дыхательных экскурсий грудной клетки на стороне поражения;

отечность и более толстая складка кожи в нижних отделах грудной «летки на стороне поражения по сравнению со здоровой стороной (симптом Винтриха).

При перкуссии легких выявляются следующие важнейшие симптомы наличия жидкости в плевральной полости:

• тупой перкуторный звук над зоной выпота.

притупление перкуторного звука на здоровой стороне в виде прямоугольного треугольника Рауфуса.

ясный легочный звук в зоне прямоугольного треугольника Гарланда на больной стороне.

зона тимпанического звука (зона Шкода) - располагается над верхней границей экссудата, имеет высоту 4-5 см. В этой зоне легкое подвергается некоторому сдавлению, стенки альвеол спадаются и расслабляются, их эластичность и способность к коле баниям уменьшается, вследствие этого при перкуссии легких в этой зоне колебания воздуха в альвеолах начинают преобладать над колебаниями их стенок и перкуторный звук приобретает тимпанический оттенок;

при левостороннем экссудативном плеврите исчезает лространство Траубе (зона тимпанита в нижних отделах левой половины грудной клетки, обусловленного газовым пузырем желудка);.

определяется смещение сердца в здоровую сторону.

При аускультации легких характерны следующие данные:

• при больших объемах выпота везикулярное дыхание не прослушивается, так как легкое поджато жидкостью и его дыхательные экскурсии резко ослаблены или даже отсутствуют. При меньших количествах жидкости в полости плевры может выслушиваться резко ослабленное везикулярное дыхание;

при большом выпоте легкое сдавливается настолько, что просвет альвеол совершенно исчезает, легочная паренхима становится плотноватой и при сохраненной бронхиальной проходимости начинает выслушиваться бронхиальное дыхание (оно про водится от гортани т места своего возникновения]).

у верхней границы экссудата может прослушиваться шум трения плевры за счет соприкосновения при дыхании воспаленных листков плевры над экссудатом. Следует также учесть, что шум трения плевры при экссудативном плеврите может указывать также на начало рассасывания экссудата.

над областью выпота резко ослаблено голосовое дрожание.

При аускультации сердца обращает на себя внимание приглушенность сердечных тонов, возможны различные нарушения ритма сердца.

Артериальное давление имеет тенденцию к снижению, при больших выпотах в полости плевры возможна значительная артериальная гипотензия.

Лабораторные данные

OAK — характерен нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, токсическая зернистость лейкоцитов, резкое увеличение СОЭ. У многих больных обнаруживается умеренно выраженная анемия нормохромного или гипохромного типа.

ОАМ - в разгар болезни у части больных обнаруживаются небольшая протеинурия (как правило, менее 1), единичные свежие эритроциты, клетки почечного эпителия.

БАК — наиболее характерны выраженная диепротеинемия (снижение уровня альбумина и увеличение а,- иа2-глобулинов) и «биохимический синдром воспаления» (повышение содержания сиаловых кислот, серомукоида, фибрина, гаптоглобина, появление С реактивного протеина).

Течение

В течении экссудативного плеврита выделяют 3 фазы: экссудации, стабилизации и резорбции. Фаза экссудации продолжается около 2-3 недель. В этой фазе развертывается вся описанная выше клиническая картина экссудативного плеврита с постепенным прогрессирующим накоплением жидкости в плевральной полости. Количество экссудата может достигать 6-10 л, особенно у молодых людей, для которых характерна большая подвижность, податливость тканей грудной клетки.

В фазе стабилизации экссудация в плевральную полость прогрессивно снижается, но одновременно практически блокируется или становится минимальной и резорбция экссудата. Точно определить начало этой фазы и ее длительность очень трудно и почти невозможно. Можно только отметить стабилизацию уровня экссудата (с помощью УЗИ, рентгеновского исследования) и определенную стабилизацию клинической картины заболевания.

Стадия резорбции может продолжаться около 2-3 недель, а у ослабленных больных и страдающих тяжелыми сопутствующими заболеваниями еще дольше. На длительность стадии резорбции, в которой происходит рассасывание экссудата, влияют также и клинические особенности основного заболевания, вызвавшего развитие экссудативного плеврита. Большое значение имеет и возраст пациента. У стариков и ослабленных больных экссудат может рассасываться в течение нескольких месяцев.

У большинства больных после рассасывания экссудата, особенно если он был значительным, остаются спайки (шварты). В некоторых случаях спайки бывают настолько многочисленными и массивными, что вызывают нарушение вентиляции легких.

После перенесенного экссудативного плеврита больные могут ощущать боли в грудной клетке, усиливающиеся при перемене погоды, изменении метеоусловий. Это особенно выражено при развитии спаек.

В некоторых случаях спайки могут вызывать осумкование экссудата (осумкованный плеврит), который долго не рассасывается и может нагнаиваться. Однако у многих больных наступает полное выздоровление

БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Бронхоэктазы — это сегментарные расширения просветов бронхов, обусловленные деструкцией или нарушением нервно-мышечного тонуса их стенок вследствие воспаления, дистрофии, склероза или гипоплазии структурных элементов бронхов (И. К. Есипова, 1976).

Важно разграничивать бронхоэктатическую болезнь и вторичные бронхоэктазы вследствие абсцесса легкого, туберкулезной каверны, пневмонии, инородных тел, бронхита. Наиболее обоснованным можно считать взгляд на бронхоэктатическую болезнь как на регионарное расширение бронхов обычно IV—VI порядков, превышающее просвет нормального в 2 раза и более, возникающее, как правило, в возрасте от 3 до 18 лет и проявляющееся хроническим, преимущественно эндобронхиальным нагноением.

В первые десятилетия ХХ в. было распространено мнение о преимущественно врожденной природе бронхоэктазов (F. Sauerbruch, 1927). Однако впоследствии было доказано (А. И. Струков, И. М. Кодолова, 1970), что в большинстве случаев отмечается постнатальное нарушение дифференцировки бронхиального дерева под влиянием бронхолегочной инфекции, после перенесенных в раннем детском возрасте кори, коклюша, гриппа, острых пневмоний. Подтверждением тому послужил факт расположения бронхоэктазов в тех же сегментах, что при острых пневмониях у детей.

Установлена последовательность патологического процесса — от катарального бронхита к панбронхиту, далее к перибронхиту с перибронхиальной пневмонией, затем — к деформирующему бронхиту с разрушением эластических и мышечных волокон и, наконец, к бронхоэктазам.

На основании классификации В. Р. Ермолаева (1965) различают следующие стадии заболевания: 1) легкую; 2) выраженную; 3) тяжелую; 4) осложненную. По распространенности процесса выделяют одно- и двусторонние бронхоэктазии с указанием точной локализации по сегментам. В зависимости от состояния больного, в момент обследования должна указываться фаза процесса: обострения или ремиссии. В зависимости от формы расширения бронхов, различают бронхоэктазии: а) цилиндрические; б) мешотчатые; в) веретенообразные; г) смешанные. Между ними существует много переходных форм. Кроме того, бронхоэктазии делят на ателектатические и не связанные с ателектазом, что, несомненно, удобно в практическом отношении.

Клиническая картина. Основным симптомом бронхоэктатической болезни является кашель с выделением мокроты, наиболее выраженный в утренние часы. При цилиндрических бронхоэктазах мокрота обычно отходит без затруднений, тогда как при мешотчатых и веретенообразных — нередко с трудом. При сухих бронхоэктазах, описанных С. А. Рейнбергом (1924), кашель и мокрота отсутствуют (эти бронхоэктазы проявляются лишь кровотечением, иногда угрожающим).

В период ремиссии количество слизисто-гнойной мокроты не превышает в среднем 30 мл/сут. При обострении заболевания в связи с острыми респираторными инфекциями или после переохлаждения кашель усиливается, количество мокроты увеличивается до 300 мл/сут и более, иногда достигая 1 л, она приобретает гнойный характер. Гнилостный запах мокроты не характерен для бронхоэктатической болезни и появляется лишь при абсцедировании.

Кровохарканье, по данным различных авторов, встречается у 25—34% больных. Чаще всего отмечаются прожилки крови в мокроте, но иногда возникает профузное легочное кровотечение. Считают, что источником кровохарканья и кровотечения становятся бронхиальные артерии (особенно артерии среднедолевого бронха). Кровохарканье наблюдается главным образом весной и осенью, что связывают с обострением воспалительного процесса . Обильные кровотечения могут начаться после тяжелой физической нагрузки или перегрева .

Одышка и синдром бронхиальной обструкции отмечаются у 40% больных. Эти симптомы обусловлены сопутствующим хроническим обструктивным бронхитом, предшествующим образованию бронхоэктазов или возникающим вследствие нагноившихся первичных бронхоэктазов.. Боли в грудной клетке на стороне поражения отмечаются обычно при обострении заболевания, развитии перифокальной пневмонии и парапневмонического плеврита.

В период обострения и при тяжелом течении заболевания состояние больных значительно ухудшается. Наряду с увеличением количества гнойной мокроты, появляются признаки интоксикации: продолжительное повышение температуры тела (обычно до 38°С), потливость, слабость, недомогание. Нередко эти симптомы обусловлены перифокальной пневмонией.

При длительном течении бронхоэктатической болезни нередко наблюдаются изменения концевых фаланг пальцев рук — форма «барабанных палочек» и ногтей — форма «часовых стекол». Грудная клетка может быть деформирована вследствие пневмофиброза и эмфиземы легких.

Несмотря на яркую клиническую картину бронхоэктатической болезни, диагностировать ее удается, как правило, через много лет от начала заболевания. Больных продолжительное время лечат по поводу туберкулезной интоксикации, туберкулезного бронхоаденита и туберкулеза легких, хронической пневмонии, хронического бронхита.

Стандартное рентгенологическое исследование, дополненное иногда бронхографией, позволяет поставить правильный диагноз. В отличие от хронического бронхита, бронхоэктазы в значительной части случаев видны на обзорных рентгенограммах и томограммах. Наиболее часто бронхоэктазы встречаются в нижней доле слева и в средней доле справа.

При бронхоэктатической болезни важно определить истинный объем поражения, особенно при намечающейся операции. При этом бронхография обязательно должна быть двусторонней. У взрослых пациентов сделать это лучше последовательно, а у детей — одновременно, под общим обезболиванием.

Мешотчатые бронхоэктазы на бронхограммах видны в виде слепо заканчивающихся, резко расширенных бронхов IV—VI порядков, сближенных между собой и лишенных боковых ветвей (рис. 1).

|

Рисунок 1. Бронхограмма. Мешотчатые бронхоэктазы нижней зоны правого легкого |

|

Рисунок 2. Эндофото. Признак Суля |

.

Достаточно интенсивное и своевременно начатое (особенно у детей) консервативное лечение позволяет добиться длительной ремиссии.

Методы санации бронхиального дерева принято делить на пассивные (постуральный дренаж с применением отхаркивающих средств) и активные (санационная бронхоскопия).

Обязательным считают позиционный дренаж в строгом соответствии с локализацией бронхоэктазов. При базальных бронхоэктазах секрет из бронхов удаляют путем перевешивания туловища через край кровати или значительного поднятия нижнего конца кровати. При локализации бронхоэктазов в IV и V сегментах — лежа на спине с опущенным головным концом кровати и с подложенной под больной бок подушкой.

Постуральный дренаж больным бронхоэктатической болезнью обязательно проводят по крайней мере 2 раза в день (утром после сна и вечером перед сном). При обострении болезни дренаж следует использовать многократно. Выделение мокроты значительно возрастает при сочетании перкуссии грудной клетки с постуральным дренажом. Эффект постурального дренажа может быть усилен назначением отхаркивающих средств и муколитических препаратов.

Решающее значение, однако, имеют активные методы санации бронхиального дерева. Наиболее эффективны санационные бронхоскопии.

Важное место занимает антибактериальная терапия (обязательно после бактериологического исследования с идентификацией возбудителя). Для лечения этой группы больных используют обычно полусинтетические препараты группы пенициллина, тетрациклины и цефалоспорины. Существенное значение при этом имеет путь введения антибиотика, антибактериальных средств. Принимаемые внутрь и даже вводимые парентерально препараты могут оказаться весьма эффективными при лечении перифокальной пневмонии, менее эффективными — при бронхите и вовсе неэффективными — при лечении бронхоэктазов. При бронхоэктатической болезни даже внутрибронхиальное введение антибиотика через бронхоскоп неэффективно, так как пациент откашливает его вместе с содержимым бронхиального дерева в первые же минуты после окончания бронхоскопии. В связи с этим заслуживает внимания методика интрабронхиального лимфотропного введения антибактериальных препаратов.

. Так как у пациентов бронхоэктатической болезнью мокрота обычно очень вязкая, в санирующий раствор добавляют муколитики.

. Санационные бронхоскопии выполняют через день, 8–10 санаций на курс лечения. Желательно в год проводить 2-3 курса лечебных бронхоскопий, но уже более коротких.

Прогноз заболевания зависит от выраженности и распространенности бронхоэктазов, тяжести течения болезни и ее осложнений. Прогноз резко ухудшается при развитии у больных дыхательной недостаточности, легочной артериальной гипертензии, легочных кровотечений и особенно амилоидоза печени или почек.

Легочное кровотечение

Под легочным кровотечением понимают излияние значительного количества крови в просвет бронхов. Жидкую или смешанную с мокротой кровь больной, как правило, откашливает. В клинической практике условно различают легочное кровотечение и кровохарканье. Отличие легочного кровотечения от кровохарканья в основном количественное. Кровохарканье – это наличие прожилок крови в мокроте или слюне, выделение отдельных плевков жидкой или частично свернувшейся крови. При легочном кровотечении кровь откашливается в значительном количестве одномоментно, непрерывно или с перерывами. В зависимости от количества выделенной крови различают кровотечения малые (до 100 мл), средние (до 500 мл) и большие, или профузные (свыше 500 мл). При этом следует иметь в виду, что больные и их окружающие склонны преувеличивать количество выделенной крови. Часть крови из дыхательных путей больные могут не откашливать, а аспирировать или заглатывать. Поэтому количественная оценка потери крови при легочном кровотечении всегда приблизительная. Профузное легочное кровотечение представляет большую опасность для жизни и может быстро привести к смерти. Причинами смерти являются асфиксия или такие дальнейшие осложнения кровотечения, как аспирационная пневмония, прогрессирование туберкулеза, легочно-сердечная недостаточность.

Патогенез и патологическая анатомия Причины и источники легочного кровотечения весьма многообразны. Они зависят от структуры легочных заболеваний и совершенствования методов их лечения. Относительно недавно, 40–50 лет назад, большинство легочных кровотечений наблюдалось у больных деструктивными формами туберкулеза, абсцессом, гангреной и распадающимся раком легкого. Источниками кровотечения считали в основном сосуды малого круга кровообращения – аррозированные ветви легочной артерии. В настоящее время легочные кровотечения чаще происходят из сосудов большого круга кровообращения при хронических неспецифических заболеваниях легких, в первую очередь при хроническом бронхите. У больных туберкулезом легочное кровотечение чаще осложняет инфильтративные формы, казеозную пневмонию, фиброзно-кавернозный туберкулез. Иногда кровотечение возникает при цирротическом туберкулезе или посттуберкулезном пневмофиброзе. Другими причинами легочного кровотечения являются грибковые и паразитарные поражения легких и в первую очередь – аспергиллема в остаточной каверне или воздушной кисте. Реже источник кровотечения связан с карциноидом бронха, бронхоэктазами, бронхиолитом, инородным телом в ткани легкого или в бронхе, инфарктом легкого, эндометриозом, пороком митрального клапана с гипертензией в малом круге кровообращения, осложнениями после операций на легких. Кровотечение может быть также при синдромах Гудпасчера и Вегенера, в случаях закрытой травмы легких и дыхательных путей. Профузное легочное кровотечение может произойти в случае прорыва аневризмы аорты в левый главный бронх. Морфологической основой для кровотечения в большинстве случаев являются аневризматически расширенные и истонченные бронхиальные артерии, извитые и хрупкие анастомозы между бронхиальными и легочными артериями на разных уровнях, но в основном – на уровне артериол и капилляров. Сосуды образуют зоны гиперваскуляризации с высоким давлением крови. Аррозия или разрыв таких хрупких сосудов в слизистой оболочке или в подслизистом слое бронха вызывают кровоизлияние в легочную ткань и бронхиальное дерево. Возникает легочное кровотечение различной степени тяжести. Реже кровотечение происходит вследствие разрушения сосудистой стенки при гнойно-некротическом процессе или из грануляций в бронхе либо каверне.

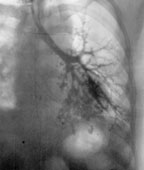

Клиническая картина и диагностика Легочное кровотечение наблюдается чаще у мужчин среднего и пожилого возраста. Оно начинается с кровохарканья, но может возникнуть внезапно, на фоне хорошего состояния. Предусмотреть возможность и время кровотечения, как правило, нельзя. Алая или темная кровь откашливается через рот в чистом виде или вместе с мокротой. Кровь может выделяться и через нос. Обычно кровь бывает пенистой и не свертывается. Всегда важно установить характер основного патологического процесса и определить источник кровотечения. Такая диагностика нередко бывает весьма сложной даже при использовании современных рентгенологических и эндоскопических методов. При выяснении анамнеза обращают внимание на болезни легких, сердца, крови. Получаемая от больного, его родственников или наблюдавших его врачей информация может иметь важное диагностическое значение. Так, при легочном кровотечении в отличие от кровотечения из пищевода или желудка кровь всегда выделяется с кашлем и бывает пенистой. Алый цвет крови свидетельствует о ее поступлении из бронхиальных артерий, а темный – из системы легочной артерии. Кровь из сосудов легкого имеет нейтральную или щелочную реакцию, а кровь из сосудов пищеварительного тракта – обычно кислую. Иногда в мокроте, выделяемой больным с легочным кровотечением, при микроскопии могут быть обнаружены кислотоустойчивые бактерии, что сразу же вызывает обоснованное подозрение на туберкулез. Сами больные редко чувствуют, из какого легкого или из какой его области выделяется кровь. Субъективные ощущения больного часто не соответствуют действительности, и оценивать их следует с осторожностью. Для исключения кровотечения из верхних дыхательных путей необходимо осмотреть носоглотку, в сложной ситуации с привлечением оториноларинголога. После обычного физикального исследования необходимо рентгенологическое исследование легких – рентгенография в двух проекциях и при возможности значительно более информативный метод – компьютерная томография. Дальнейшая диагностическая тактика индивидуальна. Она зависит от состояния больного, характера основного заболевания, продолжения или прекращения кровотечения и должна быть тесно связана с лечением. Бронхоскопию при легочном кровотечении еще 20–25 лет назад считали противопоказанной. В настоящее время благодаря совершенствованию анестезиологического обеспечения, аппаратуры и техники исследования бронхоскопия стала важнейшим методом диагностики и лечения легочных кровотечений. Пока это единственный способ, который позволяет осмотреть дыхательные пути и непосредственно увидеть источник кровотечения либо точно определить бронх, из которого выделяется кровь. Для бронхоскопии у больных с легочным кровотечением применяют как жесткий, так и гибкий бронхоскоп (фибробронхоскоп). Через жесткий бронхоскоп можно эффективнее отсасывать кровь и лучше вентилировать легкие, а через гибкий удается осмотреть более мелкие бронхи. Выявить источник кровотечения часто позволяет рентгеноконтрастное исследование бронхиальных артерий – артериография. Для проведения бронхиальной артериографии пунктируют под местной анестезией бедренную артерию и по методу Сельдингера проводят специальный катетер в аорту и далее в устье бронхиальной артерии. После введения рентгеноконтрастного раствора на снимках обнаруживают прямые или косвенные признаки легочного кровотечения. Прямой признак – это выход контрастированной крови за пределы сосуда (рис. 1). Косвенными признаками легочного кровотечения являются расширение сети бронхиальных артерий (гиперваскуляризация) в отдельных участках легкого, аневризматические расширения сосудов, наличие анастомозов между бронхиальными и легочными артериями, тромбоз периферических ветвей бронхиальных артерий (рис. 2).

Лечение Возможности эффективной первой помощи при легочном кровотечении в отличие от всех наружных кровотечений очень ограничены. Вне лечебного учреждения у больного с легочным кровотечением важно правильное поведение медицинских работников, от которых пациент и его окружение требуют быстрых и результативных действий. Эти действия должны заключаться в экстренной госпитализации больного. Параллельно больного стараются убедить не бояться кровопотери и инстинктивно не сдерживать кашель. Наоборот – важно откашливать всю кровь из дыхательных путей. С целью лучших условий для откашливания крови положение больного во время транспортировки должно быть сидячим или полусидячим. Госпитализировать больного с легочным кровотечением необходимо в специализированный стационар с наличием условий для бронхоскопии, контрастного рентгенологического исследования сосудов и хирургического лечения заболеваний легких. В стационаре больному обеспечивают покой в полусидячем положении. Измеряют артериальное давление (АД). По цвету откашливаемой крови ориентировочно определяют источник кровотечения – бронхиальные артерии (алая кровь) или ветви легочной артерии (темная кровь). Методы остановки легочного кровотечения могут быть фармакологическими, эндоскопическими, рентгено-эндоваскулярными и хирургическими. К фармакологическим методам относят управляемую артериальную гипотензию, которая весьма эффективна при кровотечениях из сосудов большого круга кровообращения – бронхиальных артерий. Снижение АД до 85–90 мм рт. ст. создает благоприятные условия для тромбоза и остановки кровотечения. С этой целью при контроле за давлением используют один из следующих лекарственных препаратов. 1. Арфонад – раствор 0,05–0,1% в 5% растворе глюкозы или в изотоническом растворе натрия хлорида внутривенно капельно (30–50 капель в 1 мин и затем более). 2. Нитропруссид натрия – раствор 0,25–10 мкг/кг/мин – внутривенно. 3. Пентамин – 0,5–1 мл 5% внутримышечно – действие через 5–15 мин. 4. Нитросорбид – 0,01 г (2 таблетки под язык), можно в комбинации с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента. В случаях кровотечения из легочной артерии давление в ней снижают внутривенным введением эуфиллина (5–10 мл 2,4% раствора эуфиллина разводят в 10–20 мл 40% раствора глюкозы и вводят в вену в течение 4–6 мин). При всех легочных кровотечениях для некоторого усиления свертываемости крови можно внутривенно капельно вводить ингибитор фибринолиза – 5% раствор аминокапроновой кислоты в изотоническом растворе натрия хлорида – до 100 мл. Часто рекомендуемое внутривенное введение хлорида кальция, применение дицинона, викасола не имеет существенного значения для остановки легочного кровотечения и поэтому не может быть рекомендовано. При малых и средних легочных кровотечениях, а также в случаях невозможности быстрой госпитализации больного в специализированный стационар фармакологические способы позволяют остановить легочное кровотечение у 80-90% больных. Эндоскопическим методом остановки легочного кровотечения является бронхоскопия с прямым воздействием на источник кровотечения (диатермокоагуляция, лазерная фотокоагуляция) или с окклюзией бронха, в который поступает кровь. Прямое воздействие особенно эффективно при кровотечении из опухоли бронха. Окклюзия бронха может быть использована при массивных легочных кровотечениях. Осуществляют окклюзию поролоновой губкой, силиконовым баллонным катетером, марлевой тампонадой. Продолжительность такой окклюзии может варьировать, но обычно бывает достаточно 2–3 дней. Окклюзия бронха позволяет предотвратить аспирацию крови в другие отделы бронхиальной системы и иногда окончательно останавливает кровотечение. При необходимости последующей операции окклюзия бронха дает возможность увеличить время для подготовки к оперативному вмешательству и улучшить условия его выполнения. У больных с остановившимся кровотечением бронхоскопию следует производить возможно раньше, лучше в первые 2–3 дня. При этом часто можно определить источник кровотечения. Обычно это сегментарный бронх с остатками свернувшейся крови. Возобновление кровотечения бронхоскопия, как правило, не провоцирует. Эффективным методом остановки легочного кровотечения является рентгено-эндоваскулярная окклюзия кровоточащего сосуда. Лечебную окклюзию бронхиальной артерии производят сразу же после бронхиальной артериографии и уточненной топической диагностики кровотечения. Через катетер вводят кусочки тефлонового велюра, силиконовые шарики, фибринную губку, сгустки аутокрови, а при наличии широкого сосуда – специальную металлическую спираль со шлейфом из тефлоновых нитей. Можно использовать и другие материалы, которые способствуют тромбозу и остановке кровотечения из бронхиальной артерии. В случае кровотечения из системы легочной артерии для временного гемостаза можно осуществить катетеризацию и временную баллонную окклюзию артерии. При неэффективности консервативных мероприятий или состояниях, непосредственно угрожающих жизни больного, необходимо оценить показания и противопоказания к оперативному вмешательству. Операции при легочных кровотечениях могут быть экстренными, срочными, отсроченными и плановыми. Экстренные операции производят во время кровотечения, срочные – после остановки кровотечения, а отсроченные или плановые – после остановки кровотечения, специального обследования и полноценной предоперационной подготовки. Примером показания к экстренной операции может быть кровохарканье у больного с аневризмой аорты – признак угрожающего прорыва. Если показания к операции установлены, следует обращать внимание на ее своевременное выполнение. Выжидательная тактика нередко приводит к повторным кровотечениям, аспирационной пневмонии, прогрессированию заболевания (рис. 3, 4). Основной операцией при легочном кровотечении является резекция легкого с удалением его пораженной части и источника кровотечения. Значительно реже, главным образом в случаях кровотечения у больных легочным туберкулезом, могут быть использованы коллапсохирургические вмешательства (торакопластика, экстраплевральная пломбировка), а также хирургическая окклюзия бронха, перевязка бронхиальных артерий. После профузного кровотечения иногда может возникнуть необходимость в частичном замещении потерянной крови. С этой целью используют эритроцитную массу и свежезамороженную плазму. Во время и после операции по поводу легочного кровотечения необходима бронхоскопия для санации бронхов, так как оставшаяся в них жидкая и свернувшаяся кровь способствует развитию аспирационной пневмонии. После остановки легочного кровотечения для профилактики аспирационной пневмонии и обострения туберкулеза необходимо назначать антибиотики широкого спектра действия, а больным туберкулезом – и противотуберкулезные препараты. Основой профилактики легочных кровотечений является своевременное и эффективное лечение заболеваний легких. В случаях необходимости хирургического лечения заболеваний легких у больных с кровотечением в анамнезе оперативное вмешательство целесообразно проводить своевременно в плановом порядке.ние заболеваний легких. В случаях необходимости хирургического лечения заболеваний легких у больных с кровотечением в анамнезе оперативное вмешательство целесообразно проводить своевременно в плановом порядке.

Рак легкого (РЛ) — широко распространенное заболевание. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями РЛ в России занимает 1-е место. Мужчины заболевают в 5—8 раз чаще женщин. Наиболее часто заболевание регистрируется в возрасте 50 лет и старше. Смертность от рака легкого в России в последнее десятилетие имеет тенденцию к снижению. В 1992 г. показатели смертности мужчин на 100 000 населения составляли 72,5, в 2001 г. — 58,2 (убыль — 21 %), а женщин — соответственно 7,29 и 5,96 (убыль — 22 %).

СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Причин возникновения РЛ много, они носят как экзогенный, так и эндогенный характер. Однако решающее значение имеют экзогенные факторы: курение табака, загрязнение окружающего воздушного бассейна канцерогенными веществами и радиоактивными изотопами — как в результате радиоактивного заражения, так и естественного природного изотопа — газа радона.

Наиболее изучен патогенез плоскоклеточного рака легкого: в результате вышеуказанных отрицательных воздействий и хронического воспаления происходит атрофия эпителия бронхов с уменьшением количества бокаловидных клеток, замещение железистых компонентов слизистой фиброзной тканью. Цилиндрический эпителий постепенно превращается в плоский, многослойный. Возникают очаги метаплазии (дисплазии) слабой, средней и выраженной степени, которые переходят сначала в преинвазивный, а далее в инвазивный рак.

К предраковым заболеваниям легких относят хронический бронхит, пневмосклероз, хронические нагноительные процессы в легких, некоторые формы хронического туберкулеза, аденому бронх, кисты, поликистоз, доброкачественные опухоли легких. Лица старше 45 лет, страдающие хроническими легочными заболеваниями, особенно курильщики со стажем 20 и более лет, а также имеющие контакт с канцерогенами на производстве, составляют группу повышенного риска заболевания РЛ и требуют особого внимания при обследовании, т. к. именно у них чаще всего и возникает РЛ.

ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наиболее часто раковая опухоль располагается в правом легком — 52 % наблюдений, реже в левом — 48 %. Злокачественные опухоли преимущественно локализуются в верхних долях легкого (60 % случаев), в нижних и средних долях они встречаются значительно реже (соответственно 30 и 10%).

Объяснить этот факт можно более мощной аэрацией верхних долей, особенно правого легкого, где, как известно, главный бронх является продолжением трахеи, а левый — наоборот, отходит от трахеи под острым углом. Поэтому инородные тела, канцерогенные вещества, частицы дыма и другие устремляются в аэрируемые зоны и при их большей экспозиции вызывают в конечном счете опухолевый рост.

Понятие о центральном и периферическом раке

Различают центральный РЛ, возникающий из крупных бронхов — главного, долевого, сегментарного (встречается в 70 % случаев), и периферический, исходящий из субсегментарных бронхов, их ветвей, бронхиол и альвеол (встречается в 30 % случаев).

В отечественной литературе принята клинико-анатомическая классификация, предложенная А. И. Савицким (1957):