- •Бесступенчатые передачи Назначение бесступенчатых передач

- •Требования к бесступенчатым передачам

- •Классификация бесступенчатых передач

- •Гидродинамические передачи

- •Принцип работы гидротрансформатора

- •Характеристики гидротрансформатора

- •Конструкция гидротрансформатора

- •Гидромеханическая передача

- •Объемные гидропередачи

- •Принцип работы объемной гидропередачи

- •Варианты применения объемной гидропередачи в трансмиссии автомобиля

- •Конструкции объемных гидравлических машин вращательного действия

- •Электрические передачи

- •Фрикционные передачи

- •Бесступенчатые фрикционные передачи с непосредственным контактом

- •Фрикционные передачи с гибкой связью

- •Пути улучшения эксплуатационных качеств бесступенчатых передач Двухпоточные передачи

- •Передачи с расширенным диапазоном регулирования

Электрические передачи

Электрическая передача, используемая в качестве бесступенчатого трансформатора крутящего момента, состоит из генератора, якорь которого вращается двигателем внутреннего сгорания, и тягового электродвигателя, якорь которого связан с валом трансмиссии автомобиля. Электрический ток, снимаемый с обмоток генератора, подается на обмотки тягового электродвигателя. Возможен вариант применения так называемых мотор-колес, когда якорь электродвигателя связан непосредственно со ступицей ведущего колеса или с входным элементом колесного редуктора, встроенного также в ступицу колеса.

В случае применения генератора постоянного тока и сериесного (с последовательным возбуждением) электродвигателя электротрансмиссия обладает внутренним автоматизмом.

Автоматизм работы электрической трансмиссии можно объяснить следующими факторами. При постоянном режиме работы двигателя внутреннего сгорания работа генератора описывается его внешней характеристикой, представляющей зависимость напряжения £/г от тока /г (рис. 29).

В диапазоне «б»—«в» эта зависимость приближается к гиперболической и обеспечивает постоянный режим работы двигателя внутреннего сгорания при загрузке его мощностью генератора:

![]()

где г|г — КПД генератора.

В зоне малых токов (7^,, = 0) — напряжение генератора резко возрастает и достигает предельной величины. Обычно применяют различные системы ограничения напряжения тягового генератора при малых токах, потребляемых на больших скоростях движения автомобиля. Принудительное ограничение напряжения начинается на режиме «в», и дальнейшее его изменение происходит по линии «в»—«г». Ток, вырабатываемый генератором, подается на обмотки тягового электродвигателя. Режим работы тягового электродвигателя существенно отличается от режима работы генератора, поскольку у него, помимо изменения тока и напряжения, в широких пределах меняются скорость вращения якоря и крутящий момент, прикладываемый к валу якоря. При вращении якоря в магнитном поле в его обмотке индуктируется ЭДС, направленная навстречу подводимому к электродвигателю напряжению и препятствующая созданию тока в обмотке (противоЭДС). Эта противоЭДС пропорциональна магнитному потоку Ф и частоте вращения якоря шя:

![]()

где Е— противоЭДС; С— коэффициент пропорциональности.

Рис. 29. Внешняя характеристика генератора

Величина тока в обмотках якоря определяется разницей между напряжением U и наведенной в якоре противоЭДС:

![]()

где Кя — активное сопротивление цепи якоря.

С увеличением сопротивления на валу якоря частота его вращения уменьшается, что ведет к уменьшению противоЭДС и соответственно к увеличению силы тока, при уменьшении сопротивления вращению частота вращения якоря растет, противоЭДС увеличивается и сила тока падает.

В двигателе с последовательным возбуждением магнитный поток пропорционален току якоря:

![]()

Крутящий момент на валу электродвигателя пропорционален произведению магнитного потока на силу тока:

![]()

Следовательно, крутящий момент на валу электродвигателя с последовательным возбуждением пропорционален квадрату силы тока:

![]()

Здесь: К\, K^, К-$ — коэффициенты пропорциональности

Как было отмечено выше, сила тока в обмотках якоря обратно пропорциональна частоте вращения якоря. Следовательно, крутящий момент, развиваемый электродвигателем, представляет собой нелинейную функцию частоты вращения якоря электродвигателя. Зависимость выходного момента электродвигателя от частоты вращения при постоянном режиме работы генератора называется выходной характеристикой электродвигателя (рис. 30).

Рис. 30. Выходная характеристика электродвигателя

При трогании автомобиля с места якорь электродвигателя, связанный через элементы трансмиссии с валом привода ведущих колес, неподвижен, и сила тока достигает максимального значения (точка / на характеристике электродвигателя и соответствующая ей точка «£» на характеристике генератора). При максимальном токе электромотор развивает максимальный крутящий момент, что обеспечивает максимальное значение силы тяги на ведущих колесах автомобиля. По мере разгона автомобиля увеличивается частота вращения ведущих колес и связанного с ними якоря электродвигателя, это ведет к нелинейному, близкому к гиперболическому (в функции частоты вращения якоря электродвигателя) уменьшению крутящего момента на валу электродвигателя, т.е. близкому к гиперболическому уменьшению силы тяги автомобиля в функции скорости его движения при постоянном режиме двигателя внутреннего сгорания. Соответственно увеличение сопротивления при движении автомобиля с определенной скоростью ведет к замедлению автомобиля, вызывает снижение частоты вращения якоря электродвигателя, что в свою очередь, приводит к уменьшению противоЭДС, увеличению тока и как следствие к увеличению крутящего момента электродвигателя, а значит, и к росту силы тяги автомобиля.

Таким образом, электрическая трансмиссия, состоящая из генератора, получающего мощность от двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя с сериесным возбуждением, обмотки которого питаются генератором, представляет собой бесступенчатую передачу, обладающую внутренним автоматизмом, что позволяет без средств внешней автоматики согласовывать характеристику двигателя внутреннего сгорания с требованиями транспортной машины.

К достоинствам электрических трансмиссий, кроме их внутреннего автоматизма, следует еще отнести и определенные компоновочные преимущества. Они в первую очередь проявляются в том, что электродвигатели могут быть размещены непосредственно в ступицах ведущих колес. Генератор может располагаться в непосредственной близости от двигателя внутреннего сгорания. Полностью исключается механическая трансмиссия, которая при необходимости передачи особо больших мощностей становится чрезмерно громоздкой. Это и определило преимущественное применение электрических трансмиссий в большегрузных самосвалах грузоподъемностью свыше 75 т.

Примеры конструкций электрических мотор-колес приведены на рис. 31 а, б.

На рис. 31 а показана конструкция мотор-колеса с редуктором вального типа. Крутящий момент с вала якоря тягового электромотора 1 попадает на шестерню 2, с которой зацеплена шестерня 3, закрепленная на одном валу с шестерней 4. Шестерня 4 входит в зацепление с шестерней 5, жестко закрепленной на корпусе редуктора 6, к которому крепится ступица колеса. Определенным недостатком такого рода конструкций является то, что весь момент, снимаемый с якоря тягового электромотора, последовательно преобразуется в зацеплениях двух шестерен — сначала 2 и 3, а затем 4 и 5. Это обуславливает высокие нагрузки в зацеплениях.

Рис. 31 а. Конструкция элеюромоторколеса

На рис. 31 б показан вариант мотор-колеса с редуктором планетарно-дифференци-ального типа. В этом случае момент, снимаемый с якоря тягового электромотора, подается на вал, на конце которого закреплена солнечная шестерня второго планетарного ряда 3, зацепленная с сателлитами этого ряда 6, которые установлены в подшипниках в водиле 13 и в свою очередь зацеплены с коронной шестерней 7, закрепленной в крышке редуктора 8. С водила второго ряда момент попадает на вал 9, изготовленный заодно с солнечной шестерней первого ряда. В зацеплении с солнечной шестерней первого ряда находятся сателлиты 10, одновременно входящие в зацепление с коронной шестерней первого ряда 11. Коронная шестерня 11 жестко закреплена в ступице колеса, а водило первого ряда 13 крепится к корпусу тягового электродвигателя 1 и является неподвижным. Таким образом, крутящий момент во втором ряду делится на два потока: большая его часть через водило и многопоточную шестеренчатую передачу первого ряда попадает на ступицу колеса, а меньшая — через коронную шестерню второго ряда непосредственно на ступицу. Такая конструкция редуктора мотор-колеса позволяет реализовать большое передаточное число и снизить нагрузки в зацеплениях, поэтому такой вариант находит применение в электрических трансмиссиях самосвалов особо большой грузоподъемности.

Рассмотрим для примера электрическую трансмиссию большегрузного самосвала.

Электротрансмиссия состоит из генератора переменного тока, двух мотор-колес с электродвигателями постоянного тока с сери-есным возбуждением, электрического блока управления, двухполу-периодного выпрямителя и резистора тормозной системы.

Рис. 31 6. Конструкция электромоторколеса

Тяговый генератор 24-полюсный, состоит из главного генератора, возбудителя переменного тока и выпрямителя на кремниевых диодах.

Возбудитель и выпрямитель расположены на валу главного генератора вместе с его вращающейся обмоткой возбуждения.

Генератор выполнен без щеток. Выходной переменный ток тягового генератора поступает в трехфазный двухполупериодный выпрямитель из кремниевых диодов, где превращается в постоянный ток и проходит в тяговые электродвигатели. На станине генератора установлен вентилятор для охлаждения силовых электромашин с приводом от вала генератора через ременную передачу. Отсутствие щеток исключает необходимость особого технического обслуживания генератора — достаточно периодически смазывать подшипники вала. Тяговые электродвигатели постоянного тока 4-полюсные, с последовательным возбуждением. Вал электродвигателя выполнен полым, через него проходит вал бортового редуктора, и оба вала соединены эластичной муфтой. Такая конструкция передачи защищает подшипники электродвигателя и шестерен бортового редуктора от ударных нагрузок. Для уменьшения массы электродвигателя, а также для облегчения ремонтных работ станина электродвигателя выполнена с таким расчетом, что в качестве магнитопровода служит не только станина, но и гильза мотор-колеса, в которой устанавливается электродвигатель. Такое устройство мотор-колеса позволяет заменить отдельно каждый электродвигатель при неисправности, а после ремонта позволяет обкатывать каждый электродвигатель отдельно. Тормозные сопротивления в сборе состоят из собственно сопротивлений и вентиляторов для их охлаждения. Вентилятор получает питание от части сопротивлений, используя разность потенциалов на их концах, и автоматически включается только во время работы электродинамического тормоза. Мотор-колеса установлены на заднем мосту. В них вмонтированы тяговые электродвигатели, бортовые редукторы, рабочие и стояночные тормозные механизмы. Мотор-колеса, включающие в себя тяговые электродвигатели и редукторы, нашли широкое применение в автомобилях с электротрансмиссией. Это объясняется простотой замены этих агрегатов в сборе при неисправности. В двигатели встроены термодатчики, которые, определив перегрев электродвигателя, дают сигнал водителю. Кроме тяговых электродвигателей, такие датчики встроены в генератор, силовой выпрямитель и тормозные сопротивления. Рабочий тормоз размещен таким образом, чтобы был обеспечен удобный доступ к их обслуживанию без снятия колес. Электронная цепь состоит из семи блоков.

1. Блок прерывателя.

Посредством изменения средней силы тока, текущего по обмоткам тягового генератора, регулируется его выходная мощность. Формируется прямоугольный импульс для обмоток возбуждения.

2. Блок возбуждения.

Этот блок, определяя относительную длительность упомянутого выше импульса, регулирует выходную мощность тягового генератора. Блок пропускает сигналы через цепь приоритета наименьшего зна-

чения и выбирает такой импульс, который ограничивает величину относительной длительности импульса до наименьшего значения.

3. Блок скорости.

Выходной сигнал тахогенераторов, смонтированных в каждом мотор-колесе, поступает в блок скорости, который выбирает сигнал из тахогенератора с меньшей частотой вращения и отправляет его в спидометр в кабине и электронные блоки 2 и 4. Кроме того, этот блок определяет частоту вращения коленчатого вала ДВС путем пересчета частоты выходного напряжения тягового генератора, вычисляет мощность тягового генератора путем умножения найденного выше тока на выходное напряжение генератора, сигнал которого поступает из блока 6, и отправляет эти сигналы в блок 2

4. Релейный блок.

Этот блок возбуждает ряд реле в соответствии с сигналами скорости движения, поступающими из блока 3, и тем самым управляет контакторами силовой цепи.

5. Блок сигнализации.

Если тяговый генератор, тяговый электродвигатель или другой элемент силовой цепи перегревается, включается световая сигнализация в кабине. В таком случае можно определить место перегрева с помощью переключателя, расположенного на лицевой панели этого блока. Место перегрева определяют термисторы и термостаты. Кроме этого, если скорость автомобиля превысит заданное максимальное значение, то блок включает контрольную лампочку в кабине водителя, получив сигнал из блока 3.

6. Блок измерения напряжения и силы тока тягового электродвигателя.

Этот блок измеряет напряжение, прилагаемое к тяговому электродвигателю в тяговом режиме, и силу тока, протекающего через якорь тягового электродвигателя в тормозном режиме, и отправляет соответствующие сигналы в блоки 2 и 3.

7. Блок предупреждения утечки тока.

Этот блок выполняет роль датчика тока, который может появиться между нейтральной точкой тягового генератора и массой. Если силовая цепь замкнется накоротко на массу, то автоматический выключатель в этом блоке сводит выход тягового генератора к О и одновременно включает световую сигнализацию.

На рис. 32 показана схема силовой цепи в тяговом режиме. Постоянный ток из выпрямителя поступает через контакты Р} и pi в якори Л/] и Л/2 обоих тяговых электродвигателей и в последовательно соединенные с ними обмотки возбуждения F} и /2- Движение задним ходом осуществляется с помощью переключающих контакторов (реверсов), которые меняют направление то-

Рис. 32. Схема силовой цепи электротрансмиссии в тяговом режиме

Рис. 33. Схема силовой цепи электротрансмиссии в тормозном режиме

ка, проходящего через обмотки возбуждения. Контакты Fn, F21, F12, /22 представляют собой шунты к обмотке возбуждения, и они ослабляют поле для того, чтобы обеспечить достаточную силу тяги во всем диапазоне скоростей движения автомобиля. Когда автомобиль движется с небольшой скоростью, ток, протекающий через якорь, полностью поступает в обмотку возбуждения. По достижении скорости 18 км/ч замыкаются контакты Fn и /21 > и часть тока пропускается через шунт, в результате чего через обмотку возбуждения проходит только 55% полного тока. По достижении скорости 25 км/ч замыкаются и контакты /\2 и F22, и через обмотку возбуждения идет только 33% полного тока. Скорость автомобиля определяется тахогенератором, установленным на каждом мотор-колесе.

Схема силовой цепи в тормозном режиме показана на рис. 33.

К существенным недостаткам электротрансмиссий следует отнести низкий КПД в сравнении с другими типами трансмиссий и значительно большую массу, приходящуюся на единицу передаваемой мощности. , Меньший КПД объясняется большими потерями мощности на узлах электротранс-мйссии в сравнении, например, с гидромеханической передачей.

Сравнение самосвалов особо большой грузоподъемности с электрической и гидромеханической трансмиссиями показывает, что на оптимальных для электротрансмиссии режимах движения КПД электротрансмиссии не превышает 75%, на других режимах КПД значительно ниже. Например, при движении с максимальной скоростью КПД электротрансмиссии падает до 40%. Для сравнения: у автомобиля той же грузоподъемности с гидромеханической трансмиссией на том же режиме движения КПД составляет 85%.

Сравнение масс элементов и агрегатов автомобилей грузоподъемностью 120 т с электрической и гидромеханической трансмиссиями показывает, что электротрансмиссия имеет на 7627 кг большую массу в сравнении с гидромеханической трансмиссией. При этом следует иметь в виду, что этот избыток массы во многом составлен из дефицитной электротехнической меди.

Все сказанное привело к тому, что сфера применения электротрансмиссии весьма узка: в основном это карьерные самосвалы особо большой грузоподъемности. В настоящее время в мировой практике наблюдается тенденция перевода на гидромеханическую трансмиссию автомобилей грузоподъемностью 120—170 т. Если эта тенденция получит дальнейшее развитие, электротрансмиссия будет находить применение только на карьерных самосвалах грузоподъемностью 180—280 т.

Другая возможная область применения электротрансмиссии — активный привод колес прицепов и полуприцепов особо большой грузоподъемности.

Рис. 33. Схема силовой цепи электротрансмиссии в тормозном режиме

4. Импульсные передачи

По способу регулирования импульсные передачи можно разделить на две группы: импульсные передачи с переменной амплитудой колебаний и инерционно-импульсные. Первые требуют внешнего автоматического управления, вторые обладают внутренним автоматизмом.

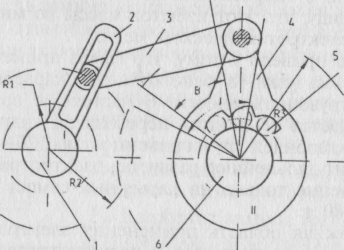

Импульсная передача с переменной амплитудой колебаний относится к передачам, требующим внешнего автоматического управления. В импульсных передачах с переменной амплитудой колебаний вращение ведущего вала преобразуется в колебательное движение с переменной амплитудой звена, связанного с выходным валом. Принцип работы такой передачи можно проиллюстрировать схемой, изображенной hz рис. 34. На валу /, являющемся ведущим в данной передаче, закреплен кривошип 2 с продольным пазом, в котором может перемещаться шарнир шатуна 3. Второй шарнир шатуна прикреплен к кривошипу 4 ведущего элемента муфты свободного хода 5, ведомый элемент которой связан с ведомым валом передачи. При вращательном движении кривошипа 2 кривошип 4 совершает возвратно-угловые перемещения, так как радиус крепления шарнира шатуна 3 на кривошипе 2 меньше радиуса крепления шарнира шатуна 3 на кривошипе 4. При угловом перемещении кривошипа

4 в направлении вращения ведущего вала муфта свободного хода

5 заклинивается, и на выходном валу появляется момент, во столько раз больший момента на входном валу, во сколько раз радиус расположения шарнира на кривошипе 4 больше радиуса расположения шарнира на кривошипе 2. При движении кривошипа в направлении, обратном направлению вращения ведущего вала, муфта свободного хода расклинивается, и передача вращения от входного вала к выходному прекращается. Таким образом, крутящий момент с ведущего вала на ведомый передается импульсами, что определило название этой передачи. Меняя радиус расположения шарнира шатуна 3 в пазе кривошипа 2, можно изменить амплитуду колебаний кривошипа 4 и соответственно передаточное число передачи. Так, на рисунке

Рис. 34. Схема импульсной передачи

видно, что увеличение радиуса расположения шарнира шатуна 3 на кривошипе 2 с величины Л[ до величины Л2 увеличивает амплитуду колебаний кривошипа 4 от угла колебаний (3 до угла а, уменьшая соответственно передаточное число передачи.

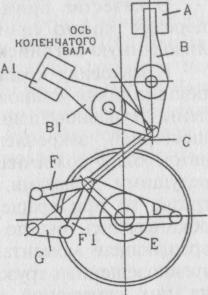

В массовом автостроении известна лишь одна модель автомобиля с подобной передачей — в 1937 г. концерном «Минерва-Империал» был представлен автомобиль с передачей Робина ван Роггена, конструктивная схема которой представлена на рис. 35.

Передача устанавливалась на автомобиле с V-образным 8-цилиндровым двигателем. К четырем кривошипам коленчатого вала двигателя // прикреплены шатуны передачи 3, которые передают угловые колебания на треугольные звенья 4, закрепленные на плите 8. Звенья передают угловые колебания соединительным элементам 5, которые обеспечивают циклические угловые перемещения ведущих обойм механизмов свободного хода 6, передавая таким образом циклически крутящий момент на ведомую обойму 7, связанную с выходным валом передачи. Опорная плита Укачается вокруг шарнира 11 под воздействием поршня 9 силового цилиндра 12. При угловом перемещении опорной плиты 8 меняется амплитуда колебаний ведущих обойм муфт свободного хода 7: при перемещении опорной плиты влево передаточное число увеличивается, вправо — уменьшается. Управление силовым поршнем осуществляется с помощью золотникового устройства 10, направляющего поток жидкости под давлением в одну или другую полость силового цилиндра. Следует заметить, что в передаче Робина ван Роггена, установленной на автомобиле «Минерва», применялась более сложная система управления, представляющая собой систему регулирования по отклонению, где датчиком частоты вращения вала двигателя служило давление масла, создаваемое шестеренчатым насосом, частота вращения шестерен которого была пропорциональна частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Вместе с тем такие передачи не нашли до настоящего времени применения в массовом автостроении. Объясняется это в первую

Рис. 35. Конструктивная схема импульсной передачи

очередь сложностью таких передач и высокой нагруженностью такого ответственного элемента передачи, как муфта свободного хода. Муфты свободного хода достаточно широко применяются в современном автостроении, но в импульсных передачах каждая из муфт работает с очень большим числом циклов нагружений. Действительно, например, в передаче, рассмотренной выше, каждая из четырех муфт свободного хода за один оборот коленчатого вала имеет один цикл заклинивания и расклинивания. Если в первом приближении принять, что в процессе эксплуатации двигатель автомобиля работает со средней частотой 3000 об/мин, а автомобиль движется со средней скоростью 20 м/с, то на один километр пробега каждая муфта отрабатывает 2500 рабочих циклов. Это уменьшает срок службы передачи.

Кроме того, такие передачи могут служить источником высокочастотных крутильных колебаний в трансмиссии, что также отрицательно сказывается на эксплуатационных качествах автомобиля. Инерционно-импульсные передачи относятся к числу передач с внутренним автоматизмом. Принцип работы такой передачи можно пояснить следующим примером: имеется ряд колеблющихся масс (маятников, маховиков или поступательно движущихся грузов), которые связаны с входным и выходным валами передачи таким образом, что при вращении валов с разными угловыми скоростями массы колеблются с амплитудой, зависящей от частоты вращения ведущего вала и от разницы частот вращения ведущего и ведомого валов. Цикл колебания каждой массы имеет четыре фазы. В первой фазе масса ускоряется в одном направлении, накапливая при этом энергию, поступающую от ведущего вала. Во второй фазе масса замедляется и при этом отдает накопленную энергию выходному валу. В третьей фазе масса снова ускоряется, но уже в противоположном направлении, а в четвертой фазе еще раз отдает накопленную энергию, но, поскольку масса движется в противоположном направлении, в конструкции должно быть предусмотрено устройство реверсирования усилия, прикладываемого на ведомый элемент. Чем больше разница частот вращения входного и выходного валов передачи, тем больше значение ускорения и замедления масс, а следовательно, и инерционная добавка момента, прикладываемого к выходному валу. По мере уравнивания частот вращения валов инерционная добавка уменьшается, таким образом передача автоматически, без внешнего воздействия, уменьшает передаточное число по мере разгона выходного вала.

Конструкции инерционно-импульсных передач можно разделить на две категории: передачи с неуравновешенными массами, совершающими колебательные движения, и передачи с вращающимися неуравновешенными массами.

В качестве конкретного примера передач первой группы рассмотрим одну из немногих реализованных в практическом автостроении конструкций — передачу Константинеску, примененную на малолитражном автомобиле. Принципиальная схема передачи показана на рис. 36.

Рис. 36. Конструктивная схема инерционно-импульсной передачи

Здесь А и /4] — грузы, укрепленные на длинных рычагах В и В\, которые в свою очередь установлены на кривошипах коленчатого вала двигателя. Концы коротких плеч рычагов В и В1 посредством звеньев С соединяются с двумя качающимися рычагами D, каждый из которых укреплен на внутренней обойме роликового храповика, играющего роль механизма свободного хода. Через этот механизм свободного хода момент передается на ведущий элемент трансмиссии. На схеме оба качающихся рычага показаны в таком положении, при котором концы коротких плеч находятся на одной оси, поэтому видно только одно звено С и один качающийся рычаг D. Звенья F и fi и качающийся рычаг G служат для соединения обоих рычагов D, чтобы увеличить плавность работы. Наружное кольцо роликовой муфты свободного хода жестко связано с выходным валом передачи. Если при большом сопротивлении движению двигатель работает на частоте холостого хода, грузы А и ai качаются с максимальной амплитудой, так как концы коротких плеч, соединенные шарнирно со звеньями С, удерживаются неподвижными, потому что через механизмы свободного хода связаны с выходным валом трансмиссии. За каждый цикл колебаний грузы А и А\ будут сообщать звеньям С два толчка, которые с помощью качающихся рычагов D превращаются в два импульса момента. Импульсы пропорциональны квадрату амплитуды и первой степени частоты колебаний. При частоте холостого хода импульсы относительно невелики и не могут сдвинуть автомобиль с места, при увеличении частоты вращения вала двигателя величина импульсов быстро возрастает и автомобиль начинает движение. Точки соединения рычагов В и В1 со звеньями С, прежде неподвижные, получают теперь колебательное движение. Рычаги В и В\, качаясь на кривошипах, за каждый оборот коленчатого вала двигателя будут поворачивать рычаги D через соединительные звенья С на угол, обратно пропорциональный моменту сопротивления движению автомобиля. Увеличение сопротивления движению приводит к уменьшению угла поворота коротких плеч рычагов В и В\, а значит, к увеличению амплитуды колебаний грузов А и А\. Увеличение скорости движения ведет к увеличению угла колебаний коротких плеч рычагов В и В1, а следовательно к уменьшению амплитуды колебаний грузов и как следствие, к уменьшению суммарного момента на выходном валу.

В качестве примера второй группы инерционно-импульсных передач можно привести известную конструкцию Хоббса, реализованную английской фирмой Модели на грузовом автомобиле. К маховику крепится водило, в котором на осях в роликовых подшипниках установлены сателлиты, а на осях сателлитов закреплены неуравновешенные грузы. Сателлиты зацеплены с солнечной шестерней, закрепленной на выходном валу. При неподвижном автомобиле солнечная шестерня остановлена, так как связана с ведущими колесами. Если бы отсутствовали неуравновешенные грузы, то при вращении маховика двигателя сателлиты свободно обкатывались бы по солнечной шестерне, не создавая никакого вращающего момента на солнечной шестерне. Однако наличие неуравновешенных грузов вызывает при вращении маховика появление на них суммарной центробежной силы, представляющей собой геометрическую сумму центробежной силы, вызванной вращением неуравновешенного груза вокруг оси вращения водила и центробежной силы, вызванной вращением неуравновешенного груза вокруг оси сателлита. Очевидно, что суммарные центробежные силы неуравновешенных грузов создадут момент относительно оси сателлитов и этот момент создаст реакцию в зацеплении сателлитов с солнечной шестерней. Очевидно также, что величина этого момента переменна как по величине, так и по знаку. Когда неуравновешенный груз находится на линии, соединяющей центры вращения водила и сателлита, момент равен нулю, когда равнодействующая центробежная сила направлена по касательной к окружности вращения неуравновешенного груза — момент достигает максимального значения. Когда линия действия равнодействующей центробежной силы отклоняется от линии, соединяющей центры водила и сателлита, в сторону вращения сателлита, момент этой силы создает реакцию на зубьях солнечной шестерни, обеспечивающую, в свою очередь, появление момента на выходном валу передачи, направленного в сторону вращения водила. Когда линия действия равнодействующей центробежной силы отклоняется от линии, соединяющей центры водила и сателлита, в сторону, противоположную направлению вращения водила, момент на выходном валу имеет направление, обратное направлению вращения водила. Таким образом, при остановленном солнечном колесе на выходном валу циклически появляется переменный момент изменяющегося знака. На выходном валу предусмотрена муфта свободного хода. Отрицательные импульсы крутящего момента не передаются на выходной вал, а замыкаются муфтой свободного хода на корпус передачи. Для выравнивания крутящего момента предусматривается установка специального маховика на конце выходного вала передачи. Когда момент на выходном валу превысит момент сопротивления движению, начнется вращение солнечной шестерни и соответственно движение автомобиля. Вращение сателлитов по солнечной шестерне замедлится, что уменьшит передаточное число передачи. При совпадении частот вращения солнечной шестерни и водила передача превратится в прямую.

К достоинствам инерционных передач следует безусловно отнести отсутствие в них скольжения, присущего фрикционным передачам, что предопределяет достаточно высокий КПД. Однако наличие в таких передачах муфт свободного хода, нагруженных большими моментами и работающих с высоким на единицу пробега числом рабочих циклов, импульсное приложение крутящего момента к ведомому валу передачи дает основание предположить, что в ближайшем будущем такие передачи вряд ли появятся на массовых и серийных автомобилях.