- •Геологоразведочные работы на нефть и газ

- •Оглавление

- •Введение

- •1. История развития добычи и геологоразведочных работ на нефть и газ

- •Развитие добычи нефти и газа

- •1.1.1. Нефть

- •Динамика добычи газа в ссср и в России в 1940-1995 годах (млрд.М3)

- •1.2. Развитие геологоразведочных работ на нефть и газ

- •Вопросы для самопроверки

- •2. Современное состояние геологоразведочных работ на нефть и газ

- •2.1. Состояние сырьевой базы ув и перспектив развития нефтяной и газовой промышленности России

- •Состояние мировой базы ув-сырья

- •Показатели основных производителей нефти

- •Ориентиры добычи нефти, млн. Т (прогноз)

- •Прогноз добычи нефти (млн.Т) и газа (млрд. М3)

- •2.2. Геологоразведочные работы на нефть и газ в настоящее время

- •Вопросы для самопроверки

- •3. Методологические основы геологоразведочных работ на нефть и газ

- •3.1. Системный подход

- •3.2. Концепция возникновения материального мира

- •3.3. Гипотезы нафтидогенеза

- •3.4. Характеристика геологоразведочного процесса

- •Вопросы для самопроверки

- •Объекты геологоразведочных работ

- •4.1. Залежи углеводородов – основные объекты нефтегазовой геологии

- •4.1.2. Объекты поиска, оценки и разведки

- •4.2. Основные понятия и принципы классификаций запасов и ресурсов

- •4.3. Временная классификация запасов и ресурсов (2001)

- •4.4. Новая классификация запасов и ресурсов (2005)

- •Классификация нефтей по содержанию серы*

- •Классификация нефтей по содержанию парафинов*

- •Минимальные промышленные концентрации попутных компонентов

- •4.4. Классификации запасов и ресурсов за рубежом

- •Классификация запасов и ресурсов npd

- •Вопросы для самопроверки

- •Буровые скважины, применяемые при поиске, разведке и эксплуатации месторождений нефти и газа

- •История развития буровых работ

- •5.2. Временная классификация скважин нефтегазовой отрасли

- •5.2.1. Опорные скважины

- •5.2.2. Параметрические скважины

- •5.2.3. Сверхглубокие скважины

- •5.2.4. Структурные скважины

- •5.2.5. Поисково-оценочные скважины

- •5.2.7. Эксплуатационные скважины

- •5.2.8. Специальные скважины

- •5.3. Исследовательские работы при бурении скважин

- •5.3.1. Отбор керна, шлама

- •5.3.2. Геофизические исследования и работы в скважинах (гирс)

- •Обязательный комплекс гис в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (коллекторы терригенные с различной степенью глинистости; пж пресная)

- •5.4. Сопутствующие работы на бурении

- •5.4.1. Топогеодезические работы

- •5.4.2. Строительство на буровой

- •Вопросы для самопроверки:

- •Геологоразведочный процесс и стадийность работ

- •6.1. Региональный этап геологоразведочных работ

- •6.1.1. Стадия прогноза нефтегазоносности (объекты исследования – осадочные бассейны и их части)

- •6.1.2. Стадия оценки зон нефтегазонакоплений (объекты исследования – нефтегазоперспективные зоны и зоны нефтегазонакопления)

- •6.1. 3. Основные принципы ведения региональных работ

- •1. Соблюдение последовательности в решении задач

- •2. Преимущественное опережение региональных работ

- •3. Комплексность региональных работ

- •4. Специализация

- •5. Совмещение систем опорных и рядовых наблюдений

- •6.1.4. Пути повышения эффективности региональных работ

- •Вопросы для самопроверки:

- •6.2. Поисково-оценочный этап.

- •6.2.1. Стадия выявления объектов поискового бурения

- •Тематические работы и проведение научно-исследовательских работ по конкретной тематике

- •6.2.2. Стадия подготовки объектов к поисковому бурению

- •6.2.3. Стадия поиска и оценки месторождений (залежей)

- •6.2.4. Опробование и испытание продуктивных пластов

- •6.2.5. Геолого-технологические исследования

- •6.2.6. Исследование продуктивной скважины

- •6.2.7. Подсчет запасов

- •6.3. Разведочный этап

- •6.3.1. Бурение разведочных скважин

- •Рекомендуемые расстояния между разведочными скважинами на месторождениях разного размера (на стадии подготовки к разработке)

- •Количество скважин и эффективность разведочного бурения

- •Дифференциация мелких месторождений нефти по размерам с рекомендуемыми объемами поисково-разведочного бурения

- •Переинтерпретации геолого-геофизических материалов

- •6.3.3. Проведение детализационных геолого-геофизических работ на площади и в скважинах

- •6.3.4. Объемная сейсморазведка

- •6.3.5. Проведение пробной эксплуатации отдельных продуктивных скважин и залежей

- •6.4. Аналитические исследования керна, грунтов, шлама и флюидов

- •Вопросы для самопроверки:

- •7. Охрана недр и окружающей среды при геологоразведочных работах на нефть и газ

- •7.1. Государственная экологическая политика Российской Федерации

- •Экологические проблемы геологоразведочных работ нефтяной отрасли

- •7.2.1. Региональный этап геологоразведочных работ

- •7.2.2. Поисково-оценочный этап

- •Вероятность возникновения аварийных ситуаций на 1000 м бурения

- •Состав и количество газов , выбрасываемых в атмосферу при бурении

- •7.2.3. Разведочные работы

- •Последствия возможных аварийных ситуаций в процессе эксплуатации нефтегазопроводов

- •7.3. Природоохранные мероприятия и рекомендации по предотвращению ущерба окружающей среде

- •Мероприятия по предотвращению ущерба окружающей среде при строительстве и эксплуатации скважин

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

6.3.1. Бурение разведочных скважин

Согласно «Временной классификации скважин, бурящихся при геологоразведочных работах и разработке нефтяных и газовых месторождений (залежей)» - приложение 2 к приказу МПР России от 07.02.2001 г. № 126, «Разведочные скважины бурят на площадях с установленной промышленной нефтегазоносностью для уточнения запасов и сбора исходных данных для составления технологической схемы разработки (проекта опытно-промышленной эксплуатации) залежи.

При бурении разведочных скважин проводят:

- отбор керна в интервалах залегания продуктивных пластов в количестве, обеспечивающем достаточное освещение коллекторских свойств;

-геолого-технологические и геохимические исследования в процессе бурения (при необходимости);

-промыслово-геофизические исследования;

-опробование и испытание в процессе бурения приборами на каротажном кабеле или пластоиспытателем на трубах с отбором проб пластовых флюидов;

-испытание в колонне нефтегазоносных, а также водоносных (в законтурных частях залежи) объектов с отбором глубинных и поверхностных проб нефти, газа и воды;

-специальные исследования скважин;

-пробную эксплуатацию продуктивных скважин.

По результатам бурения разведочных скважин проводят уточнение ранее подсчитанных запасов и перевод части запасов категории С2 в категорию С1.

Эксплуатационные скважины бурят для разработки и эксплуатации залежей нефти и газа. В эту категорию входят: опережающие эксплуатационные, эксплуатационные, нагнетательные и наблюдательные (контрольные, пьезометрические) скважины.

Опережающие эксплуатационные скважины бурят на разрабатываемую или подготовленную к опытной эксплуатации залежь нефти с целью уточнения параметров и режима работы пласта, выявления и уточнения границ обособленных продуктивных полей, а также оценки выработки отдельных участков залежи для дополнительного обоснования рациональной разработки и эксплуатации залежи.

Эксплуатационные скважины бурят для извлечения нефти и газа из залежи

Нагнетательные скважины бурят для проведения воздействия на эксплуатируемый пласт с помощью закачки воды, газа и других агентов.

Наблюдательные скважины бурят для осуществления систематического наблюдения за изменением давления, положения межфлюидных контактов и других параметров в процессе эксплуатации пласта.

При бурении эксплуатационных скважин осуществляют необходимый отбор керна по продуктивным пластам и комплекс геолого-технологических и геофизических исследований, устанавливаемый в проектах бурения с учетом конкретных задач той или иной группы скважин и степени геологической изученности месторождения.

По результатам эксплуатационного бурения проводят перевод запасов нефти и газа из категории С1 в категории В и А.

Бурение разведочных скважин очень затратный вид работ по сравнению со всеми ему предшествующими и сопутствующими. Поэтому, основой методики разведочного этапа является система рационального выбора размещения разведочных скважин в зависимости от изучаемого объекта. Система рационального размещения скважин должна обеспечить выяснение тектонических особенностей объекта (местонахождение дизъюнктивных нарушений, амплитуды смещения пород), границы выклинивания или срезания пород-коллекторов с целью определения запасов, заключенных в отдельных тектонических блоках или на участках выклинивания. Общим правилом при заложении разведочных скважин является сокращение расстояний между ними в зонах крутого падения пластов (с учетом углов падения пород), а также в зонах тектонических нарушений.

Системы размещения скважин при разведке залежей различных типов детально рассмотрены Г.А.Габриэлянцем, В.И.Пороскуном и Ю.В.Сорокиным [2], приведены Э.А.Бакировым в своем учебном пособии [1]. Кроме того, известен еще ряд авторов систем размещения поисковых и разведочных скважин. Следует заметить, что многообразие конфигураций залежей, условия их местонахождения заставляют геологов постоянно совершенствовать эти системы.

Особенности разведки массивных залежей

Особенностью массивных залежей является их резко меняющаяся эффективная мощность (от максимальной в сводовой части – до нулевой на контуре. Для выбора наиболее оптимальной сети разведочных скважин при разведке массивных залежей используют разработанные для чаще всего встречающихся геометризированных моделей этих залежей номограммы. Номограммы учитывают конфигурацию залежи и исходя из ее предлагают равномерную сеть скважин не по площади или разрезу залежи , а по ее объему. Основное количество скважин при такой системе концентрируется в сводовой части, что позволяет получить здесь более плотную сеть, по сравнению с приконтурной зоной.

В качестве примера:

Заложение скважин по кольцевой системе

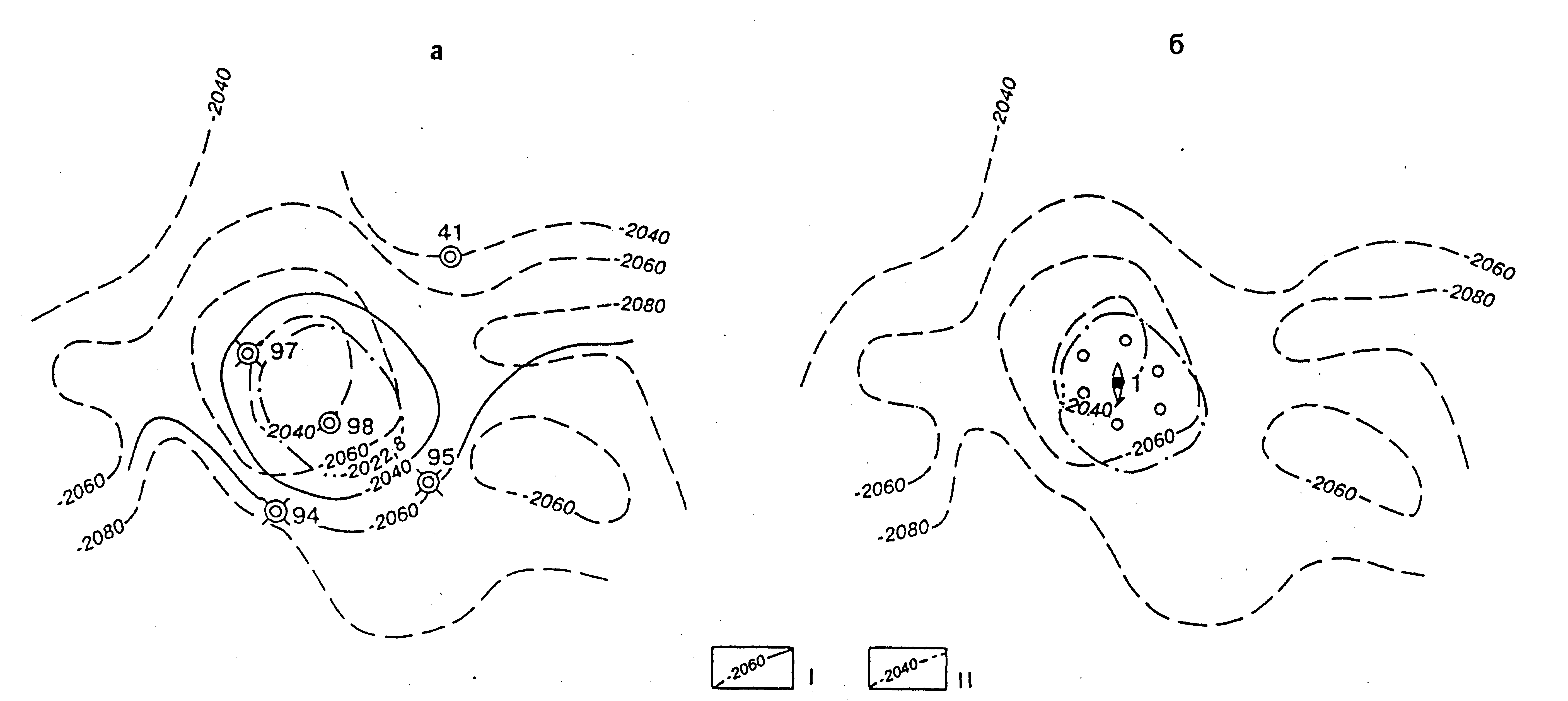

Применяется при работах на залежах в массивных резервуарах, имеющих концентрическую или близкую к ней форму, на залежах, приуроченных к рифогенным массивам, коре выветривания погребенных эрозионных выступов (рис. 6.22- 6.23). Метод применяется редко и часто считается рациональным «задним числом».

Рис. 6.22. Реализованный (а) и рациональный (б) вариант разведки [37] Сурайского нефтяного месторождения (Самарская область); изогипсы по кровле пласта Б2 по данным: I – бурения; II – сейсморазведки.

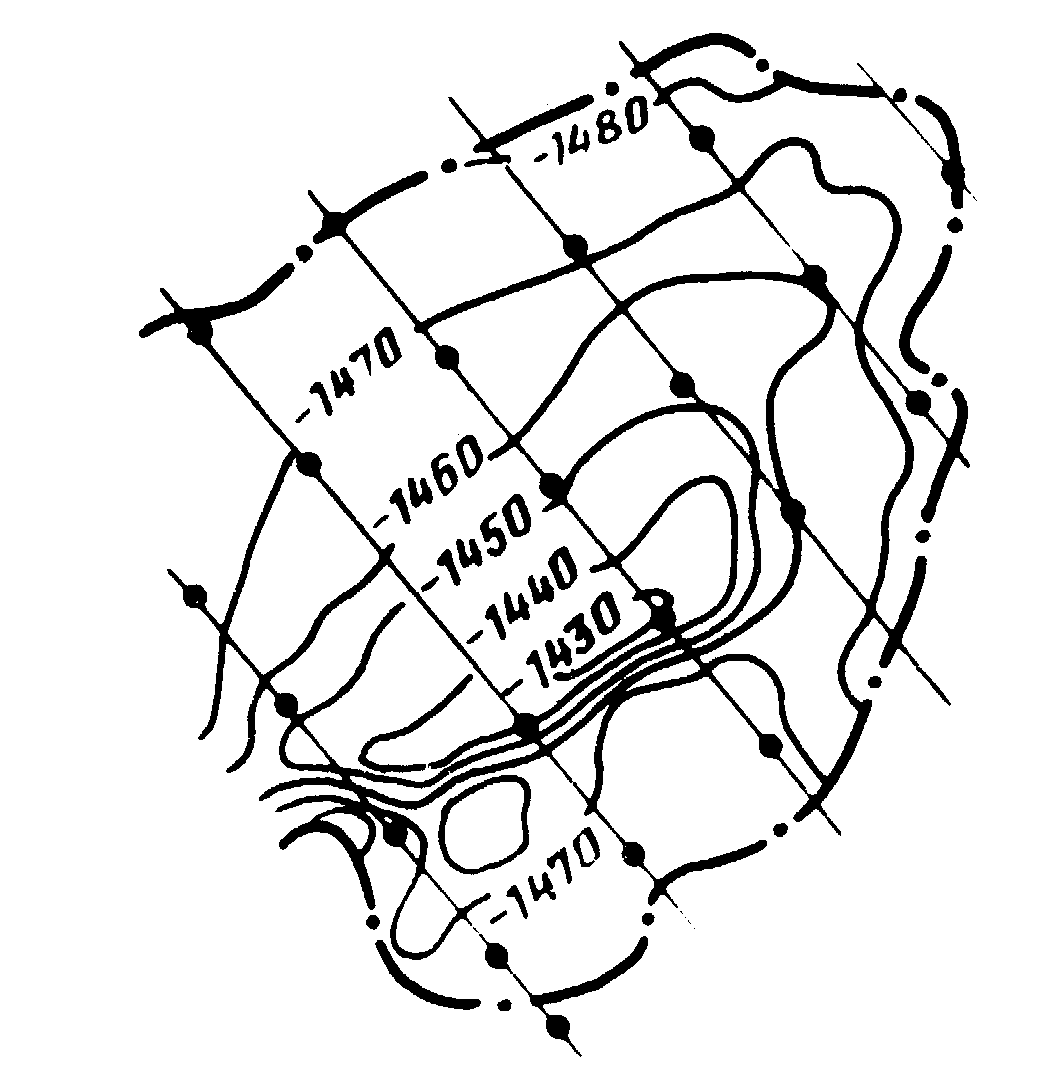

Рис. 6.23. Схема заложения разведочных скважин по кольцевой системе (по В.С.Мелик-Пашаеву).

1 – скважина открывательница; разведочные скважины: 2 – первого кольца, 3 – второго кольца, 4 – третьего кольца

Система параллельных профилей скважин

Метод заложения скважин по системе параллельных профилей применяется при разведке залежей приуроченных к узким, линейно-вытянутым антиклинальным складкам. Первый базовый профиль закладывается в крест простирания складки через скважину-первооткрывательницу. Последующие профили располагаются также через свод складки на удалении от первого в сторону переклинали (рис. 6.24 ).

Рис. 6.24. Профильная система размещения разведочных скважин (по В.С. Мелик- Пашаеву).

Разведка неантиклинальных залежей нефти и газа в терригенных отложениях

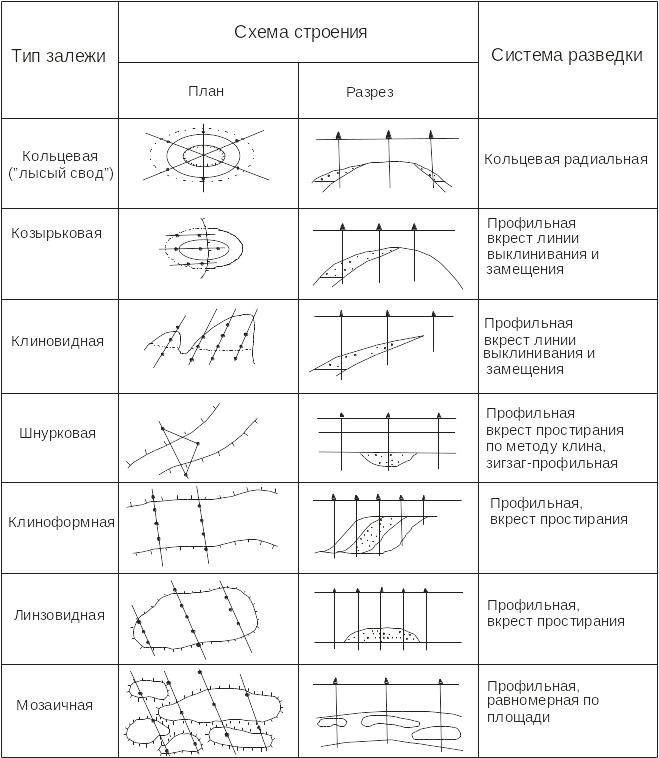

Неантиклинальные залежи в терригенных отложениях широко известны во всех изученных нефтегазоносных провинциях России. Учитывая, что фонд антиклинальных залежей практически исчерпан, особое внимание сегодня обращено на разведку встреченных неантиклинальных объектов. На рис. 6.25. Г. А. Габриэлянцем [3] приведены характерные морфологические типы залежей с предлагаемыми для каждой схемами их разведки.

Разведка неантиклинальных залежей нефти и газа в карбонатных отложениях

Неантиклинальные залежи в карбонатных месторождениях в основном связаны с рифовыми ловушками. Поэтому, изучение этих залежей основано на бурении многоствольных скважин, позволяющих с одной площадки осветить достаточно большую территорию. В зависимости от конфигурации рифовой постройки бурение разведочных скважин осуществляется как с одной-двух площадок, так и путем размещения профиля многоствольных скважин в районе перекрытого гребня рифовой постройки. Отклонение дополнительно пройденных стволов от основного проектируется на 400-500 м.

Большинство залежей неантиклинальных ловушей в карбонатных породах соответствует массивным залежам. В этом случае разведку следует вести так, чтобы скважины освещали равные объемы изучаемой залежи.

Разведка газовых, газоконденсатных и газонефтяных залежей

Одной из особенностей разведки газовой залежи является то, что для ее разработки нет необходимости бурить эксплуатационные скважины. Как правило, разведочные скважины переходят в разряд эксплуатационных по окончанию разведочных работ. Так как законтурная вода не успевает восстановить пластовое давления, особенно в начальный период опытно-промышленной эксплуатации, то возникает возможность оценить запасы газа по уменьшению пластового давления. Эта возможность позволяет при разведке газовых залежей уменьшить количество разведочных скважин.

Рис. 6.25. Морфологические типы залежей в ловушках фациального замещения и выклинивания и системы их разведки (по Г.А. Габриэлянцу)

При встрече газовой залежи встает вопрос о наличии у нее нефтяной оторочки и при ее присутствии – о рентабельности отработки этой оторочки. Как правило, первые скважины, обычно пройденные в центральной части залежи, не затрагивают нефтяную оболочку и поэтому необходимо изучение приконтурной части залежи, чтобы убедиться в наличии или отсутствии у нее нефтяной части, а также в масштабе ее проявления.

Для снижения затрат, в настоящее время, разработан комплекс методов, позволяющий на ранней стадии работ определить наличие или отсутствие нефтяной оторочки в газовой залежи по ряду параметров. Обычно на отсутствие нефтяной оторочки указывает встреча ГВК. Признаками наличия нефтяной оторочки в газовой залежи (по В.П.Савченко) являются:

а) повышенные содержания (более 1,75%) пентана + высшие углеводороды, или выход стабильного газоконденсата более 80 см3/м;

б) преобладание в стабильном газоконденсате нафтеновых углеводородов;

в) увеличение выхода стабильного газоконденсата к контуру газовой залежи.

Обычно нефтяную оторочку при наличии положительных признаков ее присутствия разведают первоначально в той части залежи, где ожидается ее смещение (в направлении регионального смещения вод). При этом разведка газовой части залежи останавливается, а разведка нефтяной оторочки проводится как разведка нефтяной залежи.

Решающее значение при разведке такой залежи имеет качественное опробование нефтенасыщенной части. Обычно его проводят небольшими интервалами (3-5 м). Контакты (ГНК, ВНК) определяют с помощью геофизических методов.

Единой методики расчета оптимального числа скважин для проведения разведки и подготовки объекта к разработке не существует. Практика работ показывает, что общее число скважин, затраченное на разведку залежи зависит от сложности тектонического строения, степени выдержанности мощности исследуемого нефтегазоносного пласта, изменчивости коллекторских свойств пласта по латерали, типа углеводородных флюидов и размеров изучаемого объекта. Минимальным считается такое количество скважин, после бурения которых дополнительно размещенные не дадут каких-либо существенных изменений установленным уже параметрам.

Основными параметрами, устанавливаемыми в процессе проведения разведочных работ, являются нефтеносная площадь, эффективная нефтенасыщенная мощность, коэффициент эффективной пористости, коэффициент усадки нефти, плотность нефти и т.д. Практика работ показала, что в информацию о параметрах и, таким образом, в представление о модели разведуемой залежи каждая новая скважина вносит коррективы.

Разведка многочисленных объектов позволила эмпирическим путем определить и рекомендовать [5] граничные и средние расстояния между разведочными скважинами на месторождениях, в зависимости от величины извлекаемых запасов и площади занимаемой месторождением (табл.6.1). Эти данные могут учитываться при проведении разведочных работ, но не являются в то же время обязательными. Для каждого месторождения на основании всестороннего анализа обосновывается своя сеть скважин и своя рациональная система их размещения.

Количество скважин, необходимое для завершения разведки месторождения (залежи) приводится Э.А.Бакировым и В.И.Лариным [1] в табл. 6.2.

Объемы бурения, приведенные в табл. 6.2, отражают практику прошлого столетия - начало освоения новой Западно-Сибирской НГП. В настоящее время, учитывая, что основные разведочные работы практически сконцентрированы на небольших (мелких) месторождениях, за основу берутся другие показатели [18], (табл. 6.3).

Таблица 6.1