- •Геологоразведочные работы на нефть и газ

- •Оглавление

- •Введение

- •1. История развития добычи и геологоразведочных работ на нефть и газ

- •Развитие добычи нефти и газа

- •1.1.1. Нефть

- •Динамика добычи газа в ссср и в России в 1940-1995 годах (млрд.М3)

- •1.2. Развитие геологоразведочных работ на нефть и газ

- •Вопросы для самопроверки

- •2. Современное состояние геологоразведочных работ на нефть и газ

- •2.1. Состояние сырьевой базы ув и перспектив развития нефтяной и газовой промышленности России

- •Состояние мировой базы ув-сырья

- •Показатели основных производителей нефти

- •Ориентиры добычи нефти, млн. Т (прогноз)

- •Прогноз добычи нефти (млн.Т) и газа (млрд. М3)

- •2.2. Геологоразведочные работы на нефть и газ в настоящее время

- •Вопросы для самопроверки

- •3. Методологические основы геологоразведочных работ на нефть и газ

- •3.1. Системный подход

- •3.2. Концепция возникновения материального мира

- •3.3. Гипотезы нафтидогенеза

- •3.4. Характеристика геологоразведочного процесса

- •Вопросы для самопроверки

- •Объекты геологоразведочных работ

- •4.1. Залежи углеводородов – основные объекты нефтегазовой геологии

- •4.1.2. Объекты поиска, оценки и разведки

- •4.2. Основные понятия и принципы классификаций запасов и ресурсов

- •4.3. Временная классификация запасов и ресурсов (2001)

- •4.4. Новая классификация запасов и ресурсов (2005)

- •Классификация нефтей по содержанию серы*

- •Классификация нефтей по содержанию парафинов*

- •Минимальные промышленные концентрации попутных компонентов

- •4.4. Классификации запасов и ресурсов за рубежом

- •Классификация запасов и ресурсов npd

- •Вопросы для самопроверки

- •Буровые скважины, применяемые при поиске, разведке и эксплуатации месторождений нефти и газа

- •История развития буровых работ

- •5.2. Временная классификация скважин нефтегазовой отрасли

- •5.2.1. Опорные скважины

- •5.2.2. Параметрические скважины

- •5.2.3. Сверхглубокие скважины

- •5.2.4. Структурные скважины

- •5.2.5. Поисково-оценочные скважины

- •5.2.7. Эксплуатационные скважины

- •5.2.8. Специальные скважины

- •5.3. Исследовательские работы при бурении скважин

- •5.3.1. Отбор керна, шлама

- •5.3.2. Геофизические исследования и работы в скважинах (гирс)

- •Обязательный комплекс гис в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (коллекторы терригенные с различной степенью глинистости; пж пресная)

- •5.4. Сопутствующие работы на бурении

- •5.4.1. Топогеодезические работы

- •5.4.2. Строительство на буровой

- •Вопросы для самопроверки:

- •Геологоразведочный процесс и стадийность работ

- •6.1. Региональный этап геологоразведочных работ

- •6.1.1. Стадия прогноза нефтегазоносности (объекты исследования – осадочные бассейны и их части)

- •6.1.2. Стадия оценки зон нефтегазонакоплений (объекты исследования – нефтегазоперспективные зоны и зоны нефтегазонакопления)

- •6.1. 3. Основные принципы ведения региональных работ

- •1. Соблюдение последовательности в решении задач

- •2. Преимущественное опережение региональных работ

- •3. Комплексность региональных работ

- •4. Специализация

- •5. Совмещение систем опорных и рядовых наблюдений

- •6.1.4. Пути повышения эффективности региональных работ

- •Вопросы для самопроверки:

- •6.2. Поисково-оценочный этап.

- •6.2.1. Стадия выявления объектов поискового бурения

- •Тематические работы и проведение научно-исследовательских работ по конкретной тематике

- •6.2.2. Стадия подготовки объектов к поисковому бурению

- •6.2.3. Стадия поиска и оценки месторождений (залежей)

- •6.2.4. Опробование и испытание продуктивных пластов

- •6.2.5. Геолого-технологические исследования

- •6.2.6. Исследование продуктивной скважины

- •6.2.7. Подсчет запасов

- •6.3. Разведочный этап

- •6.3.1. Бурение разведочных скважин

- •Рекомендуемые расстояния между разведочными скважинами на месторождениях разного размера (на стадии подготовки к разработке)

- •Количество скважин и эффективность разведочного бурения

- •Дифференциация мелких месторождений нефти по размерам с рекомендуемыми объемами поисково-разведочного бурения

- •Переинтерпретации геолого-геофизических материалов

- •6.3.3. Проведение детализационных геолого-геофизических работ на площади и в скважинах

- •6.3.4. Объемная сейсморазведка

- •6.3.5. Проведение пробной эксплуатации отдельных продуктивных скважин и залежей

- •6.4. Аналитические исследования керна, грунтов, шлама и флюидов

- •Вопросы для самопроверки:

- •7. Охрана недр и окружающей среды при геологоразведочных работах на нефть и газ

- •7.1. Государственная экологическая политика Российской Федерации

- •Экологические проблемы геологоразведочных работ нефтяной отрасли

- •7.2.1. Региональный этап геологоразведочных работ

- •7.2.2. Поисково-оценочный этап

- •Вероятность возникновения аварийных ситуаций на 1000 м бурения

- •Состав и количество газов , выбрасываемых в атмосферу при бурении

- •7.2.3. Разведочные работы

- •Последствия возможных аварийных ситуаций в процессе эксплуатации нефтегазопроводов

- •7.3. Природоохранные мероприятия и рекомендации по предотвращению ущерба окружающей среде

- •Мероприятия по предотвращению ущерба окружающей среде при строительстве и эксплуатации скважин

- •Вопросы для самопроверки

- •Литература

6.2.4. Опробование и испытание продуктивных пластов

Геофизические работы в скважине проводятся как в процессе ее строительства (опробование), так и по его завершению (испытание и т.п.):

- опробование пластов приборами на каротажном кабеле (ОПК);

- прострелочно-взрывные работы (ПВР) по вторичному вскрытию пласта,

интенсификации притока флюидов и при ликвидации аварий;

- испытание пластов испытателями на трубах (ИПТ) комплектами

испытательных инструментов (КИИ);

- отбор образцов стреляющими или сверлящими грунтоносами (ОГ);

- вызов притока свабированием и импульсными депрессиями;

- физическое воздействие на призабойную зону пластов;

- ремонтные работы в скважине;

- установка пакеров, ремонтных пластырей, клапанов и т.п.

Опробование пластов на каротажном кабеле

Опробованию продуктивного пласта предшествует его вскрытие. Вскрытие продуктивного пласта – это комплекс работ, связанный с его качественным разбуриванием. В первую очередь необходимо обеспечить устойчивость призабойной части скважины при вхождении ее в продуктивный пласт: не допустить выброса флюида в ствол скважины и, в то же время, исключить негативное воздействие на продуктивность вскрываемого горизонта. Основной причиной, как первой, так и второй негативной ситуации является буровой раствор. Если давление столба бурового раствора будет меньше пластового давления флюида продуктивного пласта, то возможен прорыв флюида в ствол скважины и выброс его на поверхность. Особенно опасен вариант вскрытия газового объекта. В этом случае очень велика опасность возникновения пожара со всеми вытекающими последствиями. Если же давление бурового раствора будет превышать пластовое давление флюида во вскрытом стволе, то не исключен вариант оттеснения флюида от стенок скважины и закупорка глинистыми частицами бурового раствора порового пространства. Кроме того, многочисленными исследованиями установлено вредное влияние воды на проницаемость призабойной зоны и на процесс освоения скважины. Причиной может быть набухание глинистого цемента (с преобладанием монтмориллонита), а также возникновение в порах капиллярного давления. Не исключен вариант выпадения в осадок твердых частиц, изменяющих поровое пространство, при взаимодействии воды бурового раствора с пластовой водой. Радиус такого воздействия зависит от величины превышения давления столба бурового раствора над пластовым давлением, качества бурового раствора, структуры порового пространства, структуры пород слагающих вскрытый пласт, его ФЕС и т.п. и может достигать десятков метров.

Устранить все причины, влияющие на некачественное вскрытие продуктивного пласта очень сложно. Особенно это характерно при бурении параметрических, поисковых скважин, когда неясно с каким давлением при вскрытии пласта мы будем иметь дело: аномально высоким пластовым давлением (АВПД), аномально низким пластовым давлением (АНПД) или нормальным гидростатическим. Естественно, оптимальным вариантом был бы такой, при котором буровой раствор имел бы минимальную водоотдачу (буровой раствор на углеводородной основе), а также такую плотность, которая способствовала бы давлению столба бурового раствора лишь незначительно превышающего пластовое давление. Проведение вскрытия продуктивного пласта на равновесном буровом растворе с незначительным превышением пластового давления возможно только при постоянном контроле давления на забое, плотности используемого бурового раствора, что целиком и полностью зависит от квалификации участкового геолога и бурового мастера.

В качестве примера качественной работы можно привести вскрытие продуктивного пласта Пильтун-Астохского месторождения на шельфе Сахалина операторами из США (1991 г.), получившими разрешение в рамках совместного проекта «Сахалин-1» на бурение дополнительной разведочной скважины, когда за процессом бурения, ни минуты не отрываясь на посторонние дела, вел наблюдение специалист по буровому раствору, своевременно давая указание о корректировке его плотности.

Качественному вскрытию пласта содействует и скорость проведения работ: вскрытие, опробование, спуск и цементация колонны. Немаловажное значение, как уже упоминалось выше, имеет высококачественный буровой раствор, имеющий минимальную водоотдачу, или использование бурового раствора на углеводородной основе.

Отбор проб флюидов [26] при первичном вскрытии пласта производится в пластовых условиях с помощью опробователя пластов спускаемого в скважину на каротажном кабеле (ОПК). Основные узлы ОПК: резиновый башмак, прижимное устройство и баллон для пластовой жидкости. Процесс отбора флюидов заключается в установке с помощью башмака и прижимного устройства на заданной глубине изолированного от ствола скважины интервала с доступом флюидов через систему труб в баллон. Под действием перепада давления флюид при открытии баллона заполняет его, после чего баллон закрывают, снимают прижимное устройство, освобождают башмак и доставляют пробу на поверхность. После подъема прибора измеряют давление в баллоне, после чего извлекают пробу. Пробу исследуют. Замеряют объемы газа, нефти, воды; изучают компонентный состав газов, плотность, вязкость, удельное электрическое сопротивление жидкости. Замеряют водоотдачу промывочной жидкости, взятой в качестве контрольной пробы из ствола скважины, с места взятия основной пробы. Изучают удельное электрическое сопротивление фильтрата, проводят люминесцентное исследование.

Так как ОПК обладают малой глубиной исследования (до 0,4 м), то в коллекторах исследуется, в основном, зона проникновения фильтрата бурового раствора. Поэтому чистый флюид в составе пробы не присутствует и лишь дополняет фильтрат бурового раствора.

Опробование пласта трубными испытателями (ИПТ)

Опробование встреченных продуктивных пластов трубными испытателями (ИПТ) проводится в открытом стволе, в процессе бурения скважины, по мере их вскрытия (сверху-вниз). Под опробованием пласта понимается комплекс работ, проводимых с целью вызова притока из пласта, отбора проб пластового флюида, оценки характера насыщенности пласта и определения его ориентировочного дебита.

Обычно для изучения новых площадей при бурении параметрической или первой поисковой скважины на объекте исследуются все встреченные нефтегазовые комплексы пород (НГК), как известные по сопредельным площадям, так и выявляемые с помощью газового каротажа. Вскрытие такого объекта (НГК) и его проходка обязательно фиксируется газокаротажными наблюдениями по появлению в буровом растворе аномально высокого содержания углеводородов. Зачастую при бурении вскрываются не только многочисленные НГК, но и коллекторы со сложной морфологией (слоистые, пятнистые и т.п.), и провести по данным бурения единичной скважины границу между гидравлически разобщенными пластами довольно сложно. Не всегда по данным геофизических исследований в скважине и даже по керну, вынесенному из пройденного по горизонту (пласту) интервала, можно сделать заключение о типе встреченного флюида. Такую информацию можно получить только проведя опробование вскрытого горизонта (пласта).

После разбуривания продуктивного пласта и проведения геофизических исследований в скважине определяется интервал опробования. Этот интервал выбирается с учетом изоляции опробуемого объекта от всех других вышележащих, путем перекрытия верхней части ствола пакерным устройством. В процессе бурения таких интервалов может быть несколько и процесс опробования повторяется.

Опробование пласта проводится обычно с помощью испытателя пластов. Применяются испытатели пластов различных конструкций, общим для них является вызов притока флюида из пласта под действием резкого перепада давления в системе пласт – бурильная колонна. В настоящее время используются испытатели пластов трех типов: спускаемые в скважину на колонне бурильных труб, спускаемые в скважину на кабеле и размещенные внутри бурильной колонне. Наибольшее распространение получили испытатели, спускаемые в скважину на колонне бурильных труб [26].

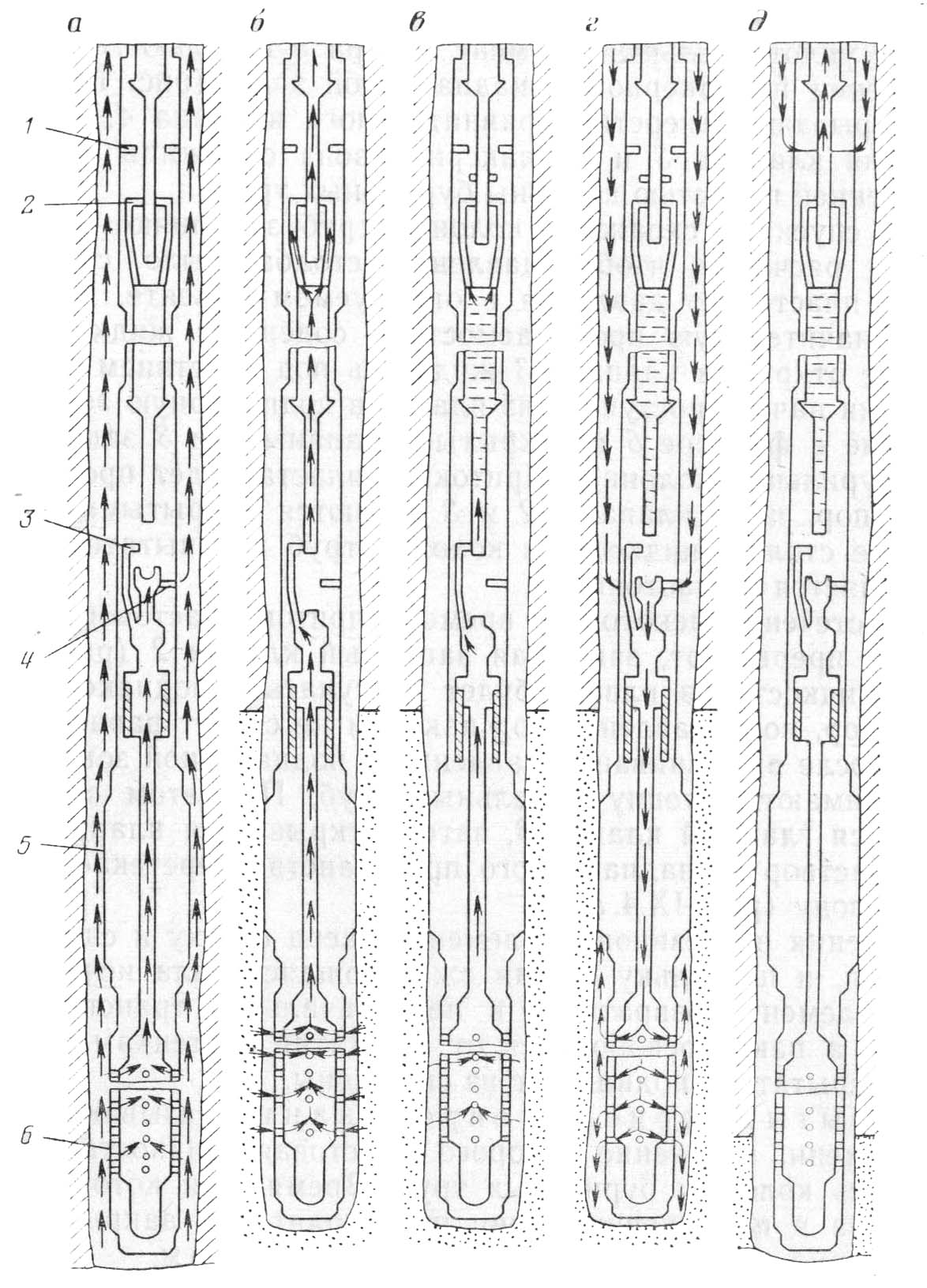

Испытатель пластов (рис.6.21) состоит из фильтра 6, пакера 5, опробователя с уравнительным 4 и главным впускным 3 клапанами, запорного клапана 2 и циркулярного клапана 1. При спуске клапан 3 опробователя закрыт (рис. 6.21., а). Жидкость вытесняемая испытателем пластов не проникает внутрь колонны труб и движется вверх по кольцевому пространству. Для снижения гидравлического давления, которое действует в подпакеровой зоне, при спуске, отверстия уравнительного клапана 4 на время спуска оставляю открытыми. Часть жидкости перетекает из подпакерной зоны в надпакерную также через щели в фильтре 6, внутреннюю полость штока пакера и отверстия уравнительного клапана.

После спуска испытателя пластов на заданную отметку расширяют уплотнительный элемент пакера 5 с целью герметичного разобщения подпакерной и надпакерной зоны (рис. 6.21., б). Затем закрывают отверстия уравнительного клапана 4, открывают отверстия клапана 3 и подпакерная зона скважины сообщается с внутренней полостью колонны труб.

При спуске в скважину колонну труб заполняют жидкостью с таким расчетом, чтобы давление столба было существенно меньше пластового давления в опробуемом объекте. Если пласт имеет значительную проницаемость и содержит жидкость (газ), то после открытия клапана 3 жидкость под действием возникшей депрессии начнет поступать из пласта в подпакерную зону и через отверстие в фильтре 6 и открытые клапаны 2 и 3 заполнять полость бурильной колонны. Приток из пласта будет продолжаться до тех пор, пока клапаны 2 и 3 остаются открытыми или

Рис. 6.21. Опробование объекта с помощью испытателя пластов [26].

α– спуск аппарата; б – первый открытый период опробования; в – первый закрытый период; г – открытие уравнительного клапана; д – промывка через циркулярный клапан при подъеме из скважины.

пока давление столба жидкости в колонне труб и испытателе пластов не сравняется с пластовым.

По истечении некоторого времени приток пластовой жидкости в трубв прерывают, закрывая запорный клапан 2 (рис. 6.21., в). Тогда жидкость из пласта будет поступать в подпакерную зону до тех пор, пока давление под пакером не станет равным пластовому. После выравнивания давлений в подпакерной зоне и пласте приподнимают колонну бурильных труб. При этом сначала закрывается главный клапан 3, затем открывается клапан 4, и буровой раствор из надпакерного пространства перетекает в подпакерную зону (рис. 6.21., г).

Пробы флюидов отбирают специальным пробоотборником, величину пластового давления замеряют глубинным манометром, здесь же замеряют температуру на забое скважины. И манометр и термометр являются составной частью спускаемого пластоиспытателя.

После завершения проходки скважины, до спуска обсадной эксплуатационной колонны, проводится геофизическое изучение всего вскрытого скважиной разреза, с детализацией в наиболее интересных по данным бурения интервалах. Полученные диаграммы ГИС позволяют с большой точностью определить интервалы пересечения скважиной продуктивных горизонтов (пластов), так как опробование в открытом стволе может проходить как по единичному пласту, так и по группе рядом расположенных продуктивных пластов.

Если при проведении опробования горизонта (пласта) нет поступления флюида (поступает только вода) или во вскрытом интервале коллектор замещен непроницаемой породой (или заглинизирован), исследуемый интервал в дальнейшем не испытывается, а в случае если все вскрытые скважиной НГК дали при опробовании отрицательный результат, скважина после окончания бурения ликвидируется без спуска эксплуатационной колонны.

Отбор образцов стреляющими и сверлящими грунтоносами

При проходке поисковой скважины возможно несоответствие проектного разреза фактическому, что приводит к необходимости дополнительного отбора образцов из ствола уже пройденной скважины. Задача решается путем отбора образцов пород со стенки скважины боковыми грунтоносами [25]. Грунтоносы бывают стреляющие, сверлящие и дисковые призматические.

Стреляющий грунтонос проводит отбор грунтов с помощью пустотелых бойков, закрепленных на кабеле тросиками. После отстрела всех бойков в стенку скважины их с помощью тросиков отрывают и поднимают на поверхность. Грунт из бойков извлекают и направляют на анализ.

Сверлящий грунтонос представляет собой управляемый с поверхности цилиндрический бур с коронкой и кернорвателем, ориентированный перпендикулярно к стенке скважины. В необходимой точке этот бур фиксируется на стенке скважины распорами, после чего забуривается в стенку скважины. Обычно на выбуривание одного образца уходит до 5 минут. Выбуренный образец помещается в кассету расположенную тут же и бур готов к бурению следующего образца. Кассета вмещает 10 образцов, извлекаются образцы на поверхности после ее подъема.

В дисковом призматическом грунтоносе в качестве режущего инструмента применяется два расположенных под углом друг к другу диска, армированных алмазом , смонтированных в качающейся каретке. Дисковой призматический грунтонос фиксируется в необходимом интервале, где вырезает на стенке скважины трехгранную призму длиной 600 мм, с шириной основания треугольника 36 мм и с высотой 42 мм. Время отбора одного образца – 15 мин. За один спуск отбирается 5 образцов.

Вторичное вскрытие пласта и испытание в колонне

После того, как опробование в открытом стволе дало положительный результат, скважина крепится эксплуатационной колонной с соответствующим тампонажом затрубного пространства. После спуска и крепления эксплуатационной колонны проводится испытание продуктивного пласта в колонне. При проведении испытания проводится вторичное вскрытие пласта, обычно с помощью прострела в эксплуатационной колонне, цементном камне и в породе пласта отверстий при помощи специальных аппаратов – перфораторов. Диаметр и количество отверстий на 1 м колонны рассчитывается с учетом получения максимально возможного притока флюида из вскрываемого пласта. Существуют перфораторы нескольких типов: пулевые, торпедные, кумулятивные, гидропескоструйные. Пулевые перфораторы способны пробить обсадную колонну, цементный камень и углубиться в пласт на расстояние не более 60 мм от внутренней стенки колонны. Торпедная перфорация позволяет углубиться в пласт на расстояние до 100 мм, кумулятивная - до 140 мм. Гидропескоструйный метод вскрытия пласта позволяет значительно увеличить глубину вскрытия пласта (до 1000 мм), является более щадящим для цементного камня, а также способен предупредить фонтанные выбросы углеводородов. В последнее время все чаще применяется конструкция скважины, где колонна перекрывает только кровлю продуктивного пласта, оставляя пласт не закрепленным. Такая методика характерна для эксплуатационных скважин, где бурение осуществляется на конкретный объект и задач по испытанию 2-го, 3-го и т.д. объектов не ставится.

После оборудования устья скважины проводится испытание вскрытых продуктивных интервалов. В практике работ испытание скважин нередко занимает довольно длительный временной интервал. Причем проведение исследовательских работ не обязательно может быть начато после окончания бурения и крепления скважины. Временной интервал от окончания бурения скважины до начала ее исследования может быть довольно долгим. Испытание пластов проводится по разработанному плану, с учетом данных опробования в открытом стволе и обработки заключительных результатов геофизических исследований в открытом стволе. В отличие от опробования в открытом стволе, испытание объектов проводится снизу-вверх.

Учитывая, что после первичного вскрытия пласта и проведения в скважине крепежных работ, коллекторские свойства изучаемого объекта могут резко снизиться, при вторичном вскрытии пласта для вызова притока проводят ряд операций. В первую очередь вызов притока организуют путем снижения давления на пласт: замена бурового раствора водой, нефтью, воздухом. Так как при нагнетании в скважину компрессором воздуха возможно получения в скважинном пространстве взрывоопасной смеси, в конце ХХ столетия стали применять специальный тип компрессора, подающий в скважину воздушную смесь c пониженным содержанием кислорода. Для создания депрессии на пласт с низким пластовым давлением применяют свабирование. При этом в насосно-компрессорные трубки (НКТ) на канате спускают поршень (сваб) с длинным патрубком над ним. В верхней части поршень имеет клапан. При движении поршня вниз жидкость через клапан перетекает в НКТ. При подъеме клапан захлопывается и жидкость выше него вытесняется этим поршнем. Многократные спуск и подъем поршня создают депрессию на пласт и способствуют организации притока флюида.

При испытаниях в колонне, с целью интенсификации притока флюида, в последние годы широко используют гидроразрыв пласта (ГРП). В данном случае через НКТ с помощью передачи насосами давления на пласт проводится его гидроразрыв, а в образовавшиеся при гидроразрыве радиальные трещины загоняется крупнозернистый кварцевый песок или мелкие кварцевые шарики. Создание в призабойной зоне сети трещин для увеличения коллекторских свойств пласта используют и при проведении эксплуатационных работ на объектах завершающей стадии эксплуатации, где призабойная зона забивается трудно растворимыми асфальнено-смолистыми веществами (АСВ). В принципе этот метод применим практически ко всем скважинам, где приток сравнительно мал. Однако, высокая стоимость затрат на выполнение работ при проведении ГРП не позволяет применить его в массовом порядке.

В заключение следует отметить, согласно «Правилам охраны недр» (2003 г.) при испытании скважин, пробная откачка нефти и газа не должна превышать три месяца.