- •1 Вопрос математические модели объектов проектирования

- •2 Вопрос технология организации проектирования

- •9 Вопрос классификация математических моделей

- •13 Вопрос режимы функционирования технических объектов

- •14 Вопрос методы получения математических моделей

- •15 Вопрос компонентные и топологические уравнения элементов и систем

- •16 Вопрос Компонентные и топологические уравнения электрической подсистемы

- •17 Вопрос Компонентные и топологические уравнения механической подсистемы(поступательное и вращательное).

- •Вопрос 18 Компонентные и топологические уравнения гидравлической и пневматической подсистемы

- •19 Вопрос Компонентные и топологические уравнения тепловой подсистемы

- •20 Вопрос Аналогии между подсистемами

- •21 Вопрос формальное представление структуры объекта на макроуровне

- •Вопрос 22 Типы ветвей и компоненты эквивалентых схем

- •Вопрос 23 Понятие графа. Компоненты графа

- •Вопрос 24 Подсистемы в эквивалентных схемах, виды связей

- •25 Вопрос Общие правила составления эквивалентных схем

- •26 Вопрос составление эквивалентных схем технических объектов

- •27 Вопрос использование уравнения лагранжа для моделирования динамических процессов в технических объектах

- •28 Вопрос Понятие оптимизации технических объектов. Состав и параметры модели оптимизации

- •29 Вопрос Классификация методов оптимизации

- •30Вопрос постановка задачи оптимизации

- •31 Вопрос Схема поиска оптимального решения. Понятие критериев оптимальности, целевой функции

- •32 Вопрос особенности экспериментальных факторных моделей

- •Вопрос 33 Понятие фактора, функции отклика, управляемых, наблюдаемых и неуправляемых параметров

- •34 Вопрос Понятия регрессионной модели. Структура и параметры эфм. Опыт и эксперименты

- •35 Вопрос основные принципы планирования эксперимента

- •36 Вопрос оптимальное планирование эксперимента.

- •37 Вопрос Активный и пассивный эксперимент

- •Вопрос 38 основы регрессионного анализа

- •39 Вопрос Основные постулаты регрессионного анализа

- •42 Вопрос планы экспериментов и их свойства

- •43 Вопрос план однофакторного эксперимента

- •44 Вопрос план полного факторного эксперимента

- •45 Вопрос план дробного факторного эксперимента

- •46 Вопрос статистический анализ результатов активного эксперимента

- •Вопрос 47 определение коэффициентов регрессионной модели и проверка их значимости

- •50 Вопрос классификация математических моделей

- •6 Вопрос .Функциональная мм механизма вывешивания адаптера (мва)

- •Вопрос 40 оценка параметров регрессионной модели

Вопрос 22 Типы ветвей и компоненты эквивалентых схем

В разных областях техники применяют специфические системы обозначений элементов на эквивалентных схемах. Будем использовать в дальнейшем единую систему обозначений для элементов всех подсистем, обычно применяемую при изображении электрических эквивалентных схем, а при составлении схем придерживаться правил, приведенных ниже:

1. Эквивалентная схема, как и граф, состоит из множества вет- вей и множества узлов.

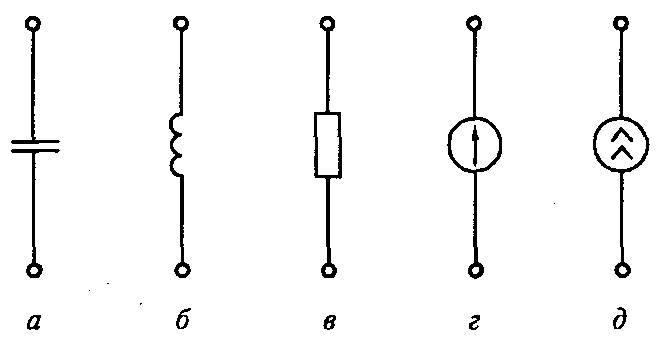

2. Каждая ветвь относится к одному из пяти возможных типов, изображенных на рис. 10.1.

3. Каждой ветви соответствует свое компонентное уравнение: – для емкостной (рис. 10.1, а) I = CdU/dt;

– для индуктивной (рис. 10.1, б) U = LdI/dt;

– для резистивной (рис. 10.1, в) I = U/R;

– для

ветви источника типа потенциала (рис.

10.1, г) – уравнение, связывающее разность

потенциалов U

на

узлах данной ветви с независимой

переменной t

и, возможно (для зависимой ветви), с

фазовыми

переменными других ветвей:

,

где

– вектор фазовых

переменных; t

– время.

В частном случае U

= const;

,

где

– вектор фазовых

переменных; t

– время.

В частном случае U

= const;

– для

ветви источника типа потока (рис. 10.1, д)

– уравнение,

связывающее

поток I

в данной ветви со временем t

и,

возможно (для

зависимой ветви), с фазовыми переменными

других ветвей:

.

В

частном случае I

= const.

.

В

частном случае I

= const.

а) б) в) г) д)

Рис. 10.1. Типы ветвей в эквивалентных схемах

4. Каждому узлу схемы соответствует определенное значение фазовой переменной типа потенциала, а каждой ветви – значения переменных I и U, фигурирующих в компонентных уравнениях. Соединение ветвей друг с другом, т. е. образование узлов, должно отражать взаимодействие элементов в системе. Выполнение этого условия обеспечивает справедливость топологических уравнений для узлов и контуров схемы.

Зависимая ветвь – ветвь, параметр которой (U в источнике типа потенциала, I в источнике типа потока или R, С, L) зависит от каких-либо фазовых переменных.

Вопрос 23 Понятие графа. Компоненты графа

Графом называют совокупность вершин (узлов) и связывающих их ребер (ветвей). Если для ребер графа указываются определенные направления, такой граф является направленным. Любая последовательность ребер, в которой соседние ребра инцидентны одной и той же вершине, называется маршрутом. Термин «инцидентность» означает соотношение объектов типа «проходит через...» или «находится на...». Если в маршруте нет повторяющихся ребер, маршрут называют цепью. Если цепь начинается и заканчивается в одной и той же вершине, имеем цикл. Связным графом называют граф, в котором можно указать маршрут, связывающий любые вершины. Частным случаем связного графа без циклов является дерево. Его ребра называют ветвями.

Граф – удобное средство отображения структуры проектируемого ТО. Чаще всего при таком отображении вершины графа отождествляются с элементами структуры, а ребра соответствуют связям между элементами. И наоборот, при моделировании ТО ребрами изображают элементы, а вершинами – связи между элементами.

Если граф отображает только такие структурные особенности, как способ связи элементов друг с другом, то эквивалентная схема содержит более полную информацию об объекте, отображает физическую сущность отдельных элементов. Рассмотрим особенности представления моделей в виде эквивалентных схем.