- •1 Обобщенная схема универсальной диагностической аппаратуры. Ее основные элементы.

- •2 Приборы и системы для исследований биопотенциалов сердца. Электрокардиоаппаратура. Основные характеристики.

- •3 Приборы и системы для нейрофизиологических исследований. Электроэнцефалографы. Основные характеристики.

- •5 Измерители артериального давления. Особенности измерения прямым и косвенным методами. Основные разновидности и характеристики аппаратов.

- •6 Ультразвуковая диагностическая аппаратура. Классификация эхотомоскопов. Основные характеристики и особенности применения.

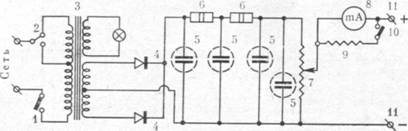

- •1 0 Аппараты для терапии электрическим полем постоянного напряжения. Структурные схемы типовых аппаратов.

- •1 1 Аппараты для терапии диадинамическими токами, виды модуляций.

- •1 2 Аппараты для амплипульсотерапии. Особенности применения

- •14 Аппараты для лазерной терапии и фототерапии. Основные характеристики и особенности применения.

- •16 Аппараты для ультра-, сверхвысокочастотной и квч-терапии. Основные характеристики и особенности применения.

- •17 Аппараты для лазерной хирургии. Основные разновидности и особенности конструкций.

- •18 Аппаратура для рентгеноскопии и рентгенодиагностики. Особенности современного подхода к рентгеновским исследованиям.

6 Ультразвуковая диагностическая аппаратура. Классификация эхотомоскопов. Основные характеристики и особенности применения.

Под термином «ультразвуковая эхоскопия» понимают методы и технические средства получения визуальной информации о внутренней структуре различных объектов и сред. При этом используют явления отражения, рассеяния, преломления и поглощения УЗ-волн, наблюдающиеся при взаимодействии УЗ с иссл. объектом, а также изм-я скорости распространения волны.

УЗИ с P= 0,1Вт/См2 является практически безвредным.

В основе УЗ эхоскопии лежит такой принцип: УЗ распространяется в любой среде прямолинейно с постоянной скоростью. На границе сред УЗ волна отражается в зависимости от формы поверхности раздела сред, Частично или полностью поглощается, и т.д. При известной скорости волны, зная параметры среды, учитывая временные задержки прихода отраженной волны и зная коэффициенты поглощения определять различные объекты в этой среде. Безвредная мощность – 0,1 Вт/СМ2.

Для получения информации о пространственных координатах и физических свойствах измеряется время задержки и амплитуда эхо сигнала, а так же определяется пространственное положение соответствующего луча эхосигнала. С помощью канала измерения времени задержек определяется глубина залегания неоднородностей в БО, а с помощью канала измерения пространственного положения УЗ луча - их угловые/линейные координаты.

Амплитуда ЭХО сигналов зависит от поглощения, и акустической неоднородности параметров среды. УЗЭ: одномерные, двух, трех.

Ф ормирование

ЭХО –изображений: А – регистрируется

в каждой точке; при сканировании: В –типа

(поперечные) – структура акуст. св-в

объекта исслед-я по всей глубине. При

фронтальном С-типа – срез исследуем.

объекта на опред. глубине. М - режим:

распред-е величины эхо-сигнала во

времени, кардиорежим – для исследования

гемодинамики и механики сердца.

Используются след виды сканир-я: линейное

(направление УЗ-луча не меняется, а ист-к

луча перемещ-ся вдоль одной из координат);

секторное - изм-ся угловое направление

УЗ, угол до 450;

дуговое – УЗ перемещается по дуге

окр-сти; Комбинированное

ормирование

ЭХО –изображений: А – регистрируется

в каждой точке; при сканировании: В –типа

(поперечные) – структура акуст. св-в

объекта исслед-я по всей глубине. При

фронтальном С-типа – срез исследуем.

объекта на опред. глубине. М - режим:

распред-е величины эхо-сигнала во

времени, кардиорежим – для исследования

гемодинамики и механики сердца.

Используются след виды сканир-я: линейное

(направление УЗ-луча не меняется, а ист-к

луча перемещ-ся вдоль одной из координат);

секторное - изм-ся угловое направление

УЗ, угол до 450;

дуговое – УЗ перемещается по дуге

окр-сти; Комбинированное

По функциональному назначению эхоскопы делятся

1Эхокардио; 2 Эхотомоскопы; 3 эхоэнцефалоскопы; 4 Эхоофтальмоскопы

Эхокардиоскопы предназначены для опред-я параметров, характеризующих деятельность ССС.

Эхотомоскопы – приборы, исп-емые для исслед-я различных органов чел-ка (печени, почек, желчного пузыря). Эхоэнцефалоскопы - УЗ приборы, исп-емые для исслед-я размеров участков головного мозга и установление наличия опухолей и кровоизлияний. Эхоофтальмоскопы испол-ся для обслед-я глаз пациента (уст-е его геомерии, наличие инородных тел, отслоение сетчатки)

Частота зондирующего ультразвука.

F=3-5МГц - глубоко расположенные структуры

F=4-10МГц – Более поверхностные.

При использовании матричных излучателей/сенсоров применяется электронное сканирование пьезоматрицы.

7 Медицинские рентгеновские и ЯМР-томографы, особенности эксплуатации.

Обычная рентгеновская томография – наиболее распространенный метод послойного исследования; основан на синхронном перемещении в пространстве излучателя и рентгеновской кассеты в процессе рентгеновской съемки. Рентгенодиагностические аппараты для обычной рентгеновской Т. состоят из подвижной системы излучатель – рентгеновская кассета, механизма ее перемещения, устройства для размещения пациента, механических опор, электрических и электронных управляющих устройств. Томографы подразделяют на продольные (выбранный слой параллелен продольной оси тела человека), поперечные (выбранный слой перпендикулярен оси тела человека) и панорамные (выбранный слой имеет форму изогнутой поверхности). В зависимости от положения тела пациента во время исследования томографы могут быть горизонтальными, вертикальными, наклонными, по характеру перемещения подвижной системы излучатель – рентгеновская кассета – линейными, нелинейными, круговыми и комбинированными. Томографы обеспечивают получение на пленке рентгеновского изображения только необходимого слоя. Cистемы цифров рентгеноскопии по принципу детектирования делят на 5 типов:1-с оцифровкой электрон изоб-ия с исп-нием ус-ля рент изобр-ия, 2-цифр рентгенография (исп-ся си-мы на запомин-их люминофорах), 3-цифров селеновая рентгенография, 4-цифр рентгенография на основе линейных преобр-ей газовых или п/п, 5- цифр РГ на основе полноформатной матрицы.

Компьютерная рентгеновская томография (КТ) – просвечивание рентгеновским лучом тела пациента осуществляется вокруг его продольной оси, благодаря чему получаются поперечные «срезы». Изображение поперечного слоя исследуемого объекта на экране полутонового дисплея обеспечивается с помощью математической обработки множества рентгеновских изображении одного и того же поперечного слоя, сделанных под разными углами в плоскости слоя.

Аппараты делят: для профилактики, лечения и диагностики

Рентгеновские томограф: Определяют типы РКТ по 2 признакам:1-геометрия сканирование,2-роль детектированного эл-та в образовании проекции.

Источники проникновения изл-ния – ВЧ рентгеновские трубки, приемник-3 принципиально нов типа детекторов(1-вых сигнал пропорционален общему числу падающего на детектор фотонов, 2 – общей энергии фотонов, 3 – реагирует на уд. энерговыделение). 1 тип –детекторы-счетчики, 2-стинцилляционные, 3-ионизационные. Рентгентомограф – цифровое изобр-ие, представ соб матрицу зн-ний рентген плот-ти, выраженной в шкале Хаунсфилда и вычисленной для мн-ва дискрет точек исследуемого слоя. Зн-е плот-ти в томограмме зависит от величины поглощения РИ в соотв-щих точ-х слоя и нормир-ся т.о., чтобы плот-ть воды=0. Спектр изл-ия рентгеновской трубки широк, показатель ослабления линейности многих в-в с ↑ энергии↓.=>из распр-ся в объекте поля хроматического пучка рентген лучей преим-но поглощ-ся фотоны низк энергии, пучок обогащается выс энергетич компанентами. Это явл-е – ужесточение луча-=>связь м-ду ф-цией, описывающей сечение, и проекционными данными задается не лучевыми интегралами, явл-ся более сложной. Появляются разн артефакты. Возможности метода огранич-ся дозами радиац-го излучения.

↑возм-ти программными ср-ми(кмпьют томогр).Cи-мы цифров рентгеноскопии по принципу детектирования делятна 5 типов:1-с оцифровкой электрон изоб-ия с исп-нием ус-ля рент изобр-ия, 2-цифр рентгенография(исп-ся си-мы на запомин-их люминафорах), 3-цифров силеновая рентгенография, 4-цифр рентгенография на основе линейных преобр-ей газовых или п/п, 5- цифр РГ на основе полноформатной матрицы. Нед-к 1 –малый размер рабоч поля УРИ, 2- люминафоры фиксируют скрытое рентг изоб-е, кот может храниться до 6ч, считывание с пом-ю ИК-лазеров.

ЯМР: Явл-е ЯМР хар-но для ядер с нечетным числом нуклонов, кот обладают магн cв-ми, кот превращают каждое такое ядро в магнитный диполь, имеющий опред-ю ориентацию. Для использования ЯМР образец подвергают одноврем д-вию магн поля(диполь ориентирован вдоль силовых линий поля или против поля) и эл-магн поле с част радиочаст диап-на опред-ной напряж-ти магн поля соотв-ет опред-ая част эл-магн поля. При этом фотон имеет достаточную энергию, чтобы заставить ядра опред-го типа совершить “переход” от ориетации по полю к ориентации против поля=>можно достигнуть резонанса ядер при постоянной напряженности магн поля и меняя частоту. Они будут поглощать кванты изл-ний. Для кажд кванта хар-на своя частота. Это явл-ние ЯМР. Можно получить инф-ю о нахождении ядер водорода и молекул свобод воды=>инф-ция о разн органах. Сущ 2 ограничения: 1-распространяется на линейные размеры выдел элем-го V, 2-недостаток выс быстрод-вия си-мы. Чем ↑эл-ный V,↓ кач-во, контрастность и разрешающая способность=>методы вычислительной томографии – срез V.Рез-т измерения – проекционные данные, кот вычисляются ср-ми реконструиров-го изображ-ия. Трудности ЯМР Томогр: 1- ограничение по мощности исп-мых полей, 2- невысокое быстрод-вие. Конструктивно ЯМРТ и РТ похожи. В РТ исп-ся вращат и механ си-мы и анализ-ся 2-мерные сечение. У ЯМРТ исп-ся электрон ср-ва и можно по выбору регистрировать данные как от всего объекта, так и от отдел взятого сечения. В РТ визуализация коэф поглощения, а ЯМР томографич визуал-ся инф-ция о 3-хпростр-но меняется физич величинах. РТ регистр-щаяся инф-ция кодируется в пространстве, ЯМР – во времени. В РТ стремяться к тому, чтобы вх сигнал измен-ся по направлению, но энергетически оставался постоянным. ЯМР –вх сигн можно изменять и т.о., чтобы управлять хар-ром полученной инф-ции.

8 Терапевтические аппараты и системы. Классификация методов и средств для терапии.

Физиотерапия (ФТ) – это область практической медицины, изучающая действие на организм природных и искусственно создаваемых физических факторов, применяемых для лечения, профилактики и мед. реабилитации. В соответствии с видами энергии и типами её носителей лечебные факторы делят на 2 группы: искусственные (электролечебные, фотолечебные, механолечебные, термолечебные, гидролечебные, радиолечебные) и природные (климатолечебные, бальнеолечебные, грязелечебные).

По методам исследования ФТ относится к группе терапевтических дисциплин и использует в терапии клинические методики оценки различных систем организма.

Лечебный эффект физического фактора определяется сочетанием развивающихся под его действием взаимосвязанных процессов, а действие носит вероятностный характер.

В целом вероятность формирование этих процессов определяется следующим:

1) особенности распределения энергии физического фактора во времени и пространстве,

2) физическими свойствами тканей-«мишеней», которые определяют поглощение энергии данного фактора

3) избирательной чувствительностью к данному фактору, определяющей низкие пороги его сенсорного восприятия,

4) функциональными резервами адаптации и реактивности организма.

Рассмотрим лечебное применение электромагнитных полей и излучений на примере таблицы:

Вид и характер токов и полей |

Методы лечебного применения |

Постоянные токи |

|

непрерывный |

Гальванизация, лекарственный электрофорез |

Импульсный: |

|

Центрального действия |

Электросонтер,транскранеальная электроаналгезия |

Перифирического действия |

Электростимуляция, диадинамотер., короткоимпульсная электроаналгезия |

Переменные электрические токи |

|

Низкой частоты |

Амплипульстер., интерференстерап., флюктуаризация, ультратонотерапия |

Средней частоты |

Местная дарсонвализация |

Электрическое поле |

|

постоянное |

Франклинизация |

Высокой и ультравысокой частоты |

УВЧ-терапия |

Магнитное поле |

|

постоянное |

Постоянная магнитотерапия |

импульсное |

Импульсная магнитотерапия |

Низкой частоты |

Низкочастотная магнитотерапия |

Высокой частоты |

Высокочастотная магнитотерапия |

Электромагнитное излучение радиочастотного диапазона |

|

Сверхвысокой частоты: |

СВЧ-терапия |

дециметровое |

Дециметроволновая терапия |

Сантиметровое Крайне высокой частоты |

Сантиметровая терапия КВЧ-терапия |

ИК – излучение - ИК-облучение

УФ – излучение – УФ - облучение

Лазерное излучение – лазеотерапия

Механическая энергия колебания (УЗ – терапия)

Видимое излучение – хромотерапия

Для проведения терапевтических процедур используются следующие средства: для гальванизации – аппарат «Поток -1», лекарственного электрофореза – «Поток – 1» и ультразвуковые приборы. При проведении процедуры электростимуляции применяется аппарат «Тонус – 1», для местной дарсонвализации – аппарат «Искра – 1», для УВЧ-терапии используются аппараты УВЧ-60, УВЧ-30 и т.д.

В современной медицинской практике часто применяются комбинированные аппараты электротерапии, объединяющие в себе аппараты для диадинамотерапии, амплипульстерапии, гальванизации, электрофореза, электростимуляции

9 Аппараты для терапии постоянным током. Структурные схемы типовых аппаратов. Аппараты для гальванизации и электрофореза.

Известно, что электропроводность тканей и органов определяется в основном содержанием тканевой жидкости. Постольку, поскольку постоянный ток между электродами проходит по кратчайшему расстоянию как в однородном веществе, а главным образом вдоль тканевой жидкости кровеных и лимфатических сосудов. Общее сопротивление участка организма между электродами обуславливается главным образом сопротивлением слоя кожи и в меньшей степени сопротивлением п/к жидкостей клетчатки в месте нахождения электродов. Сопротивление тканей организма при постоянном токе значительно больше чем при переменном в основном из-за явления поляризации.

Метод гальванизации. Он заключается в воздействии на ту или иную часть организма постоянным током относительно небольшой силы. При этом применяются свинцовые или лужёные электроды, которые накладываются на поверхность тела. Свинец применяется ввиду его высокой пластичности и из-за малой подвижности его ионов, которые практически не участвуют в образовании тока между электродами. Непосредственно на кожу электроды не накладываются, т.к. на их поверхности образуются продукты электролиза. На отрицательном – едкий натрий и водород, на положительном – соляная кислота и кислород. Они оказывают на кожу прижигающее действие, поэтому используются различные прокладки. Сопротивление между электродами при различных процедурах меняется существенно.. В целом при площади прокладки 100…200 см и токе 10…20 мА сопротивление постоянному току равно 0,5…1 кОм. Если прокладки меньше площадью в 2…3 раза и ток меньше 4…5 мА, то сопротивление до 2…3 кОм. При глазнично-затылочном расположение сопротивление до 4…5 кОм, а ток 1…2 мА, исходя из этого источник тока при гальванизации должен обеспечивать напряжение порядка 40…50 В и силу тока 25…30 мА. В простейшем случае в качестве аппарата для гальванизации может использоваться выпрямитель переменного тока работающей от стандартной сети.

В современной практике используют следующие аппараты: ТР-2, ГЭ-5-03, Микроток, АГЭФ-01, ГЭ-0-15-1, ГК-2. Если в смоченную прокладку добавить лекарств, то получится аппарат для лекарственного электрофореза. Лекарство вводится в организм в соответствии со знаком заряда, который принимают частицы этих веществ в растворе. От «+» электрода вводятся ионы металлов, а так же положительно заряженные частицы сложных веществ. От «-» вводятся ионы кислотных радикалов, а так же отрицательно заряженные в растворе частицы сложных веществ.

Для электрохимиотерапии используют постоянный ток напряжением 6…10 В, сила тока не больше 100 мА. Суммарное количество электричества, прошедшего через ткани, не должно превышать 200 Кл. В последнее время для проведения лекарственного электрофореза используются аппараты УВЧ, СВЧ-терапии, магнитотерапевтические, ультразвуковые.