- •1. Ботаника в системе биологических наук, объекты ее изучения.

- •9. Размножение спорами

- •23.Внешнее строение корня.

- •41.Продолжительность жизни листьев. Листопад, его причины и условия.

- •42.Часи цветка. Их характеристика и функции.

- •43.Диаграмма и формула цветка.

- •44.Процессы, происходящие в цветке (созревание тычинок и пестиков).

- •45.Опыление.Оплодотворение. Формирование зародыша. Развитие семени. Образование плода.

- •46. Соцветие. Их биологическое значение и типы.

- •52.Бактерии.Особенности их строения.Разнообразие способов питания.

- •53.Аэробные и анаэробные бактерии. Почвенные бактерии. Участие бактерий в круговороте веществ в природе. Значение бактерий в природе и жизни человека.

- •Отдел сумчатые грибы

- •61. Размножение водорослей.

- •62. Способы питания водорослей.Значение водорослей в природе и в хозяйственной деятельности человека.

- •64. Отделы водорослей:сине-зеленые,красные,бурые,зеленые.

- •71. Семейства:лютиковые,розановые,бобовые(мотыльковые).

- •73. Семейства:маревые,гречишные,капустные(крестоцветные).

- •74.Семейства:пасленовые,тыквенные,астровые(сложноцветные).

- •75.Семейства:лилейные,мятликовые(злаки).

- •76.Понятие о среде и экологических факторах.Классификация эколог.Факторов.

- •77.Свет и его роль в жизни растений.Типы растений по отношению к свету.Фототропизм.Фотопереодизм.

- •1. Светолюбивые – растения открытых пространств, на которые падает прямой свет. К ним

- •2. Тенелюбивые – растения, которые не могут существовать в условиях попадания на них

- •2 Характеризуются следующими признаками: листья крупные, нежные; листья темно-

- •3. Теневыносливые – растения, которые часто развиваются в условиях нормального

- •78.Влияние тепла на растения.Холодостойкость,морозостойкость и зимостойкость растений.Тепловые зоны и зоны растительности.

- •79.Вода в жизни растений.Гигрофиты,мезофиты,ксерофиты.

- •80.Воздух как экологический фоктор.

- •81.Экологическая роль рельефа.

- •82.Взаимовлияние растений.Взаимовлияние растений и животных.

- •83.Совместное влияние экологических факторов на растения. Схема действия экологического фактора на растения. Ограничивающий фактор.

- •84.Ареалы растений.

- •85.Растительные сообщества.

- •86.Биоценоз.Экосистема.Биосфера.

- •87.Типология экосистем.

- •88.Роль растений в биосфере. Организмы-производители ,потребители и разрушители органических веществ, связи между ними.

- •89.Цепи питания ,пищевые сети. Экологические пирамиды. Значение знаний о них для решения продовольственных проблем и охраны природы.

- •90.Охрана растительного мира (заповедники, заказники, национальные парки, микрозаповедники, памятники природы).

23.Внешнее строение корня.

Главный корень и придаточные корни(боковые),есть зоны: -ветвления и проведения вещ-в; -всасывания; -растяжения, - дифференциации, -деления, -корневой чехлик. 24.Внутреннее строение корня.

-Зоны ветвления:здесь отрастают боковые корни.Эта зона по мере роста постоянно удлиняется.Является самой длинной и прочной частью корня. –Зона всасывания:образуются корневые волоски,благодаря которым увеличивается всасывающая поверхность корня и возрастают его опорные св-ва. –Зона дифференциации:в этой зоне начинают меняться и приобретают вид и св-ва той ткани,в которую они войдут. –Зона растяжения:здесь клетки вытягиваются,в результате чего корни растут в длинну. –Зона деления:здесь распологаются клетки образовательной ткани,которые постоянно делятся и увеличиваются. –Корневой чехлик:несколько слоев клеток,которые постоянноменяются и отслаиваются. Есть слизь,которая уменьшает трение корня в почве. 25.Почва как среда обитания растений.Ризосфера.Микориза.

1)Благодаря почве растения крепко закрепляются на месте,получают из нее все необходимые минеральные питательные вещ-ва и воду. 2)Ризосфера-слой почвы,прилегающий к корню и характеризующийся повышеным содержанием микроорганизмов. 3)Микориза-симбиоз мицелия гриба с корнями высших растений.Они помогают друг другу.С помощью гриба корень может еще больше укрепляться в почве,бороться с возбудителями различных заболеваний,всасывать воду и различные вещ-ва. 26.Видоизменение корней.

1)Корни-клубни(запасающие корни).Богаты крахмалами и углеводами. 2)Дыхательные корни-растут из подземных боковых корней вертикально вверх.Их ф-ция заключается в снабжении подземных корней кислородом. 3)Ходульные корни-служат как подпорки для растений. 4)Досковидные корни-образованны боковыми корнями,2-выступающие на поверхность почвы,при этом главный корень отступает. 5)Корни-прицепки.Придаточные корни,с помощью которых прикрепляются к разным субстратам (трещинам,щелям).Выделяют клейковидный сок,благодаря которому крепко осваивают территорию. 6)Втягивающие корни.Эти корешки втягивают клубнелуковицу глубоко в землю. 7)Корневые отпрыски.Развиваются из придаточных почек.Небольшие кусочки таких корней дают начало новым растениям(сорняки) 27.Строение почки,разнообразие почек.Развитие побега из почек. 1)Почка представляет собой зачаток побега.В ней есть: зачаточный стебель,зачаточные цветки и листья. Растения имеют вегетативные почки и генеративные(несущие зачатки соцветий или цветков). Различают верхушечные и боковые почки. 2)-Имеют разную окраску(серую,бурую,коричневую) -Защищенные почки(покрытые смолистым вещ-вом) -Спящие почки-характерны для многолетних растений -Придаточные почки.Благодаря им образуется вегетативное размножение. 3)Развитие побега начинается с распускания почек.Побег удлиняется за счет деления клеток и образования новых участков стебля с листьями.За делением следует растяжение клеток.Потом клетки превращаются в постоянные ткани. 28.Строение побега.Ветвление и нарастание побега. 1)Побег-осевой орган растения.Представляет собой стебель с листьями и почками. 2)Ветвление побега происходит в процессе роста растений.Существует два типа:дихотамическое(из точки роста развиваются две одинаковые ветви) и моноподиальное(главная ось продолжает расти,а ниже ее точки роста образуются боковые ветви)

29.Видоизменения побегов. Это колючки, усики, корневища, луковица, подземный клубень. 30.Особенности внутреннего строения стеблей травянистых двудольных растений. Выделяют: 1)пучковое (прокамбий закладывается пучками, образовывая комбинальное кольцо), 2)переходное (первичное строение пучковое, а вторичное образовывается из пучкового и межпучкового камбия, в результате появляются промежуточные пучки), 3)непучковое (получается из сплошного прокамбиального цилиндра, закладывающегося под конусом наростами, а в дальнейшем работает, как комбинальное кольцо) 31.особенности внутреннего строения стебля древесных двудольных. Если сделать поперечный срез древесных двудольных, то мы увидим: 1слой-пробка, 2-кора, 3-луб, 4-камбий, 5-древесина, 6-сердцевина. Как и у корня оно связано с возникновением вторичной меристемы-камбия. 32.Внутреннее строение стебля однодольных растений. У однодольных стебель имеет только первичное строение, поскольку сформирован первичными меристемами. Проводящие пучки закрыты и разбросаны беспорядочно. Первичная кора представлена ассимиляционной паренхимой, но не всегда хорошо выражена. Основное место занимает центральный осевой цилиндр с разбросанными пучками.

33. Морфология листа. Лист-плоский орган, основная задача, которого является фотосинтез. Количество листьев на растениях весьма различно. Взрослый лист обычно состоит из пластинки и черешка, в процессе формирования листа образовывается прилистник, который играет защитную роль, составляя часть почечных покровов Морфология листа

Лист покрытосеменных растений состоит из черешка (стебелька листа), листовой пластинки (лопасти) и прилистников (парных придатков, расположенных по обеим сторонам основания черешка). Место, где черешок примыкает к стеблю, называется влагалищем листа. Угол, образованный листом (черешком листа) и вышерасположенным междоузлием стебля, называется пазухой листа. В пазухе листа может образоваться почка (которая в этом случае называется пазушной почкой), цветок (называется пазушным цветком), соцветие (называется пазушным соцветием).

Не все растения имеют все вышеперечисленные части листьев, у некоторых видов парные прилистники чётко не выражены либо отсутствуют; может отсутствовать черешок, а структура листа может не быть пластинчатой. Огромное разнообразие строения и расположения листьев перечислены ниже.

Внешние характеристики листа, такие как форма, края, волосистость и т. д., очень важны для идентификации вида растения, и ботаники создали богатую терминологию для описания этих характеристик. В отличие от других органов растения, листья являются определяющим фактором, так как они вырастают, образуют определённый рисунок и форму, а потом опадают, в то время как стебли и корни продолжают свой рост и видоизменение в течение всей жизни растения и по этой причине не являются определяющим фактором.

Примеры терминологии, используемой в классификации листьев, можно найти в иллюстрированной английской версии Викиучебника.

Основные типы листьев

Листовидный отросток у определённых видов растений, таких как папоротники.

Листья хвойных деревьев, имеющих игловидную либо шиловидную форму (хвоя).

Листья покрытосеменных (цветковых) растений: стандартная форма включает в себя прилистник, черешок и листовую пластинку.

Плауновидные (Lycopodiophyta) имеют микрофилловые листья.

Обвёрточные листья (тип, встречающийся у большинства трав)

Расположение на стебле

По мере роста стебля листья располагаются на нём в определённом порядке, который обусловливает оптимальный доступ к свету. Листья появляются на стебле по спирали, как по часовой стрелке, так и против неё, под определённым углом расхождения.

Обычно же листорасположение описывается при помощи следующих терминов:

Очерёдное (последовательное) — листья располагаются по одному (в очередь) на каждый узел.

Супроти́вное — листья располагаются по два на каждом узле и обычно перекрёстно-попарно, то есть каждый последующий узел на стебле повёрнут относительно предыдущего на угол 90°; либо двумя рядами, без поворота узлов.

Муто́вчатое — листья располагаются по три и более на каждом узле стебля — мутовке. Как и супротивные листья, мутовки могут быть перекрёстными, когда каждая последующая мутовка повёрнута относительно предыдущей на угол 90°, или на половину угла между листьями. Супротивные листья могут показаться мутовчатыми на конце стебля.

Розе́точное — листья, расположенные в розетке (все листья находятся на одной высоте и расположены по кругу).

Разделение листовых пластинок

По тому, как листовые пластинки разделены, могут быть описаны две основные формы листьев.

Простой лист состоит из единственной листовой пластинки и одного черешка. Хотя он может состоять из нескольких лопастей, промежутки между этими лопастями не достигают основной жилки листа. Простой лист всегда опадает целиком.

Если выемки по краю простого листа не достигают четверти полуширины листовой пластины, то такой простой лист называется цельным.

Сложный лист состоит из нескольких листочков, расположенных на общем черешке (который называется рахис). Листочки, помимо своей листовой пластинки, могут иметь свой черешок (который называется черешочек, или вторичный черешок) и свои прилистники (который называются прилистничками, или вторичными прилистниками). В сложном листе каждая пластинка опадает отдельно. Так как каждый листочек сложного листа можно рассматривать как отдельный лист, при идентификации растения очень важно определить местонахождение черешка. Сложные листья являются характерными для некоторых высших растений, таких как бобовые.

У пальчатых (или лапчатых) листьев все листовые пластинки расходятся по радиусу от окончания корешка подобно пальцам руки. Главный черешок листа отсутствует. Примерами таких листьев может служить конопля и конский каштан.

У перистых листьев листовые пластинки расположены вдоль основного черешка. В свою очередь, перистые листья могут быть непарноперистыми, с верхушечной листовой пластинкой, например, ясень ; и парноперистыми, без верхушечной пластинки, например, растения из рода Swietenia.

У двуперистых листьев листья разделены дважды: пластинки расположены вдоль вторичных черешков, которые в свою очередь прикреплены к главному черешку; например , альбиция (Albizia).

У трёхлистных листьев имеется только три пластинки; например, клевер (Trifolium), бобовник (Laburnum).

Перстонадрезные листья напоминают перистые, но пластинки у них не полностью разделены; например, некоторые рябины (Sorbus).

Характеристики черешков

Черешковые листья имеют черешок — стебелёк, к которому они крепятся. У щитовидных листьев черешок прикреплён внутри от края пластинки. Сидячие и обвивающие листья черешка не имеют. Сидячие листья крепятся прямо к стеблю; у обвивающих листьев листовая пластинка полностью либо частично обволакивает стебель, так что создаётся впечатление, что побег растёт прямо из листа (пример — Клейтония пронзённолистная, Claytonia perfoliata). У некоторых видов акации, например у вида Acacia koa, черешки увеличены и расширены и выполняют функцию листовой пластинки — такие черешки называют филло́дии. На конце филлодия нормальный лист может существовать, а может и нет.

У некоторых растений та часть черешка, которая находится около основания листовой пластинки, утолщена. Это утолщение называется коленце, или геникулум (лат. geniculum). Коленце свойственно, к примеру, для многих растений семейства Ароидные.

Характеристики прилистника

Прили́стник, присутствующий на листьях многих двудольных растений, является придатком на каждой стороне основания черешка и напоминает маленький листик. Прилистники могут опадать по мере роста листа, оставляя после себя рубец; а могут и не опадать, оставаясь вместе с листом (например, так происходит у розовых и бобовых).

Жилкование

Существует два подкласса жилкования: краевое (основные жилки доходят до концов листьев) и дуговидное (основные жилки проходят почти до концов краёв листа, но поворачивают, не доходя до него).

Типы жилкования:

Сетчатое — локальные жилки расходятся от основных подобно пёрышку и разветвляются на другие маленькие жилки, таким образом создавая сложную систему. Такой тип жилкования типичен для двудольных растений. В свою очередь сетчатое жилкование делится на:

Перисто-нервное жилкование — лист имеет обычно одну основную жилку и множество более мелких, ответвляющихся от основной и идущих параллельно друг к другу. Пример — яблоня .

Радиальное — лист имеет три основных жилки, исходящих от его основания. Пример — краснокоренник, или цеанотус .

Пальчатое — несколько основных жилок радиально расходятся недалеко от основания черешка. Пример — клён .

Параллельное — жилки идут параллельно вдоль всего листа, от его основания до кончика. Типично для однодольных растений, таких как злаки .

Дихотомическое — доминирующие жилки отсутствуют, жилки разделяются на две. Встречается у гинкго) и некоторых папоротников.

34. Внутреннее строение листа. Лист состоит из следующих тканей: Эпидермис-защитный слой, Поренхима-ткань, выполняющая функцию фотосинтеза, Сеть жилок образованных проводящими пучками и состоящих из сосудов и ситовидных трубок для перемещения воды и других элементов, Устьица-комплекс клеток, через которые происходит газообмен и испарения воды

Сверху и снизу лист покрыт покровной тканью — кожицей. Среди бесцветных клеток кожицы, особенно, если смотреть внутреннее строение листа, с нижней стороны, расположены парные полукруглые устьичные клетки, между которыми имеется отверстие — устьичная щель. Устьичные клетки и устьичная щель вместе в строении листа составляют устьице. Устьиц очень много: на 1 мм2 поверхности листа их приходится от 40 до 300. Через них осуществляется газообмен и транспирация.

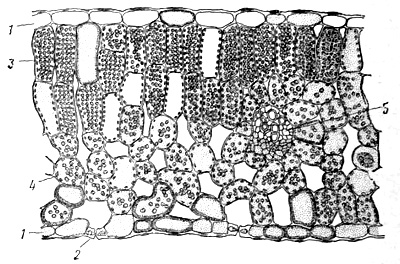

Внутреннее строение листа: 1 — кожица, 2 — устьице, 3 — столбчатая ткань, 4 — губчатая ткань, 5 — жилка

При достаточном количестве воды в почве устьица днем открыты, а ночью закрыты. Если же растение испытывает недостаток в воде, устьица закрыты и днем.

Если рассматривать внутреннее строение листа, то между верхней и нижней кожицей заключена мякоть листа — ассимиляционная ткань, клетки которой имеют многочисленные хлоропласты. Именно они играют основную роль в процессе фотосинтеза. Клетки ассимиляционной ткани по форме и строению неодинаковы: ближе к верхней поверхности располагаются в один или несколько рядов вытянутые клетки, плотно прижатые друг к другу; они называются палисадными и составляют столбчатую ассимиляционную ткань. К нижней кожице листа изнутри примыкает губчатая ассимиляционная ткань, состоящая из клеток неправильной формы с крупными пространствами между ними — межклетниками. По межклетникам к клеткам ассимиляционной ткани подходит проникающий через устьица воздух, богатый углекислым газом, и уходит, обогащенный кислородом. Излишки воды в виде водяного пара выходят по межклетникам через устьица в процессе транспирации.

35. Водообмен растений.Транспирация. 1)Вода является важнейшей частью живой материи.Для осуществления всех процессов жизнедеятельности в клетку должна поступать вода.Внутри клетки вода перемещается за счет диффузии(распределение всех вещ-в равномерно во всех участках). 2)Транспирация проходит по ксилеме и флоэме.Ксилема-система,обеспечивающая доставку воды и питательных вещ-в с почвы к верхним частям растения.Флоэма-ее работа еще не изучена до конца,но она состоит из ситоподобных трубок и обеспечивает транспортировку от листьев к корням. Транспира́ция— это испарение воды растением. Основным органом транспирации является лист. Вода испаряется с поверхности листьев через клеточные стенки эпидермальных клеток и покровные слои (кутикулярная транспирация) и через устьица (устьичная транспирация).

В результате потери воды в ходе транспирации в клетках листьев возрастает сосущая сила. Это приводит к усилению поглощения клетками листа воды из сосудов ксилемы и передвижению воды по ксилеме из корней в листья. Таким образом, верхний концевой двигатель, участвующий в транспорте воды вверх по растению, обусловлен транспирацией листьев.

Верхний концевой двигатель может работать при полном отключении нижнего концевого двигателя, причем для его работы используется не только метаболическая энергия как в корне, но и энергия внешней среды — температура и движение воздуха.

Транспирация спасает растение от перегрева. Температура сильно транспирирующего листа может примерно на 7 С° быть ниже температуры нетранспирирующего завядшего листа. Кроме того, транспирация участвует в создании непрерывного тока воды с растворенными минеральными и органическими соединениями из корневой системы к надземным органам растения.

36. .Дыхание растений.Факторы,влияющие на растения. Большинство растений в светлое время суток вырабатывают кислород,а ночью углекислый газ.Клеточное дыхание протекает в специальных клеточных митохондриях. Газообмен с внешней средой осуществляется через устьица,трещины в коре(у деревьев) Дыхание растений. Большинство растений в светлое время суток вырабатывают кислород, но в их клетках идёт и обратный процесс: кислород поглощается в процессе дыхания. Ночью в комнате, плотно уставленной растениями, можно наблюдать снижение концентрации кислорода и увеличение концентрации углекислого газа.

На самом деле, в живых клетках растений процесс дыхания происходит круглосуточно. Просто на свету скорость образования кислорода в результате фотосинтеза обычно превышает скорость его поглощения. Так же как и у животных, клеточное дыхание растений протекает в специальных клеточных митохондриях.

Общие принципы организации процесса дыхания на молекулярном уровне у растений и животных схожи. Однако в связи с тем, что растения ведут прикрепленный образ жизни, их метаболизм постоянно должен подстраиваться к изменяющимся внешним условиям, поэтому и их клеточное дыхание имеет некоторые особенности (дополнительные пути окисления, альтернативные ферменты).

Газообмен с внешней средой осуществляется через устьица чечевичек, трещины в коре (у деревьев).

37. Фотосинтез.Роль фотосинтеза для жизни на земле. Фотосинтез-образование органических вещ-в из неорганических,при помощи энергии света.Эта энергия служит основным источником жизни на нашей плпнете.В процессе фотосинтеза выделяется кислород,используемый для дыхания. Роль фотосинтеза велика:благодаря растениям Земля насыщается кислородом,который служит для окисления вещ-в,они трансформируют энергию солнечного света в энергию хим.связейю Фотосинтез— процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов (хлорофилл у растений, бактериохлорофилл и бактериородопсин у бактерий). В современной физиологии растений под фотосинтезом чаще понимается фотоавтотрофная функция — совокупность процессов поглощения, превращения и использования энергии квантов света в различных эндэргонических реакциях, в том числе превращения углекислого газа в органические вещества.

38.Факторы,влияющие на фотосинтез растений. 1)Углекислый газ.Увеличение СО2 способствует интенсивности фотосинтеза. 2)Свет.Тенелюбивые растения требуют мало света,светолюбивые много. 3)Вода.Обезвоживание клеток приводит к нарушению деятельности ферментов. 4)Температура.Самой нормальной является 20-30градусов.При повышении или понижении фотосинтез замедляется. 39.Формации листьев и разнолистность. Разнолистность-св-во растений изменять ф-му листьев в пределах одного отдельного растения.Выделяют три формации листьев:низовая,срединная,верховая.Она связана с приспособлением к разному давлению факторов среды.(В воде плотность листьев должна быть меньше,в воздушной среде больше) 40.Метаморфозы листа. Метаморфоз у растений связан со сменой выполняемых или ф-ций или условий внешней среды.Большинство случаев известно,что метаморфозу подвергаются зачатки растений(листья в колючки,усики)