- •1. Структуры металлургических предприятий.

- •I. Доменное производство

- •1. Машины для дробления и измельчения материалов

- •2. Грохоты

- •3. Барабанные смесители и окомкователи шихты

- •4. Конвейерная агломерационная машина

- •5. Охладители агломерата

- •6. Доменная печь

- •6.1. Колошниковое устройство

- •6.2. Летки для выпуска чугуна и шлака

- •7. Миксеры

6.2. Летки для выпуска чугуна и шлака

В стенке горна — нижней части доменной печи — имеются отверстия — летки для периодической выдачи жидкого чугуна и шлака из печи. Эти летки стыкуют с желобами литейного двора для приема и направления чугуна и шлака в ковши. Машины и устройства для обслуживания леток располагают на площадке, непосредственно примыкающей к горну доменной печи.

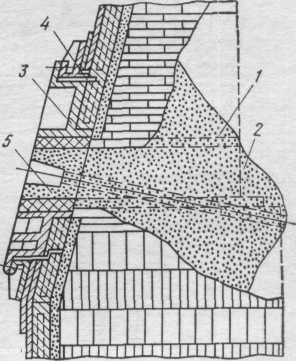

Чугунная летка (рис. 11) представляет собой прямоугольный канал 1 в нижней части кладки горна, заполняемый леточной массой 2. Отверстие в кожухе горна укреплено рамой 3, охлаждаемой плитовыми холодильниками 4. Внутренняя поверхность рамы защищена футляром 5 (набивкой из более плотной огнеупорной массы). В футляре выполнено углубление, в которое устанавливается носок машины для забивки (закрывания) летки, называемой пушкой.

Для выпуска чугуна в летке печи делают круглое отверстие диаметром 50—65 мм и длиной 1500—2500 мм. Для этой цели применяют машины для вскрытия чугунной летки различного типа.

После выпуска чугуна осуществляют забивку летки с помощью пушки; при этом вдавливаемая в отверстие леточная масса не только полностью закрывает канал, но и восстанавливает часть внутренней футеровки печи, разрушенную во время выпуска чугуна.

упорная глина, высокотемпературный шамот и пр. Как правило, леточную массу при закрывании летки подают при полном дутье, так как при противодавлении канал заполняется лучше и не снижается производительность печи.

Рис.11. Чугунная летка доменной печи

Шлаковая летка оснащается водоохлаждаемой арматурой, называемой шлаковым прибором. Он закреплен в кожухе горна печи и состоит из соединенных между собой водоохлаждаемых деталей (рис. 12). Чугунную амбразуру 2 с залитыми для охлаждения трубками при помощи болтов через асбестовые прокладки крепят к стальному фланцу 1, приваренному к кожуху печи. В амбразуру устанавливают на конической заточке основной чугунный холодильник 3, в котором располагают медный или стальной полый промежуточный холодильник 4 и медную фурму 5 с внутренним диаметром около 60 мм для выпуска шлака из печи.

Под воздействием избыточного давления газа печи возникают осевые усилия на холодильники, которые воспринимаются упорами 7 и 8 и передаются на кожух печи. Упорами являются также трубы, служащие для подвода и отвода воды. После сборки нижнюю часть прибора футеруют огнеупорной массой 6 для исключения соприкосновения вытекающего жидкого шлака с металлическими амбразурой и холодильниками.

Для закрытия шлаковых леток применяют шлаковые стопоры. Число и расположение чугунных и шлаковых леток зависят от объема (производительности) доменных печей, способов уборки жидких продуктов плавки на литейном дворе и др.

Рис.12. Шлаковый прибор доменной печи

Футеровка печи.

Для футеровки применяют шамотный кирпич, высокоглиноземистый кирпич и углеродистые блоки.

Шамотный кирпич получают из смеси обожженной огнеупорной глины (шамота) и сырой огнеупорной глины. Он содержит 30-40% Аl2О3 и не более 1.6% FезОз. Кирпич с более низким содержанием глинозема применяют для кладки верхней части печи, его огнеупорность должна быть не ниже 1580 °С, а кирпич с более высоким содержанием глинозема - для кладки нижней части печи, его огнеупорность должна быть не ниже 1700-1730 °С.

Лучше для низа печи применять высокоглиноземистый кирпич, содержащий более 45% Аl2О3, его огнеупорность составляет около 1750 °С. Кирпич может быть длиной 230 мм (нормальный) и 345 мм (полуторный). Применение кирпичей различной длины обеспечивает хорошее переплетение швов кладки.

Углеродистые блоки изготовляют из кокса и обожженного антрацита с добавкой в качестве связующего небольшого количества каменноугольного пека. Длина блоков достигает 3-4 м, они прямоугольного сечения 400х400 и 550х550 мм. Блоки в комбинации с высокоглиноземистым кирпичом больших размеров (400х200х100 мм) применяют для кладки самой нижней части печи -лещади.

Швы между огнеупорными кирпичами заполняют раствором, изготовленным из мертелей, соответствующих классу кирпича. Мертель - это порошок, состоящий из измельченного шамота и огнеупорной глины. Для ответственных видов кладки применяют мертели с добавкой небольших количеств поверхностно активных и клеящих веществ (сода, сульфитно-спиртовая барда), что позволяет приготавливать растворы с меньшей влажностью при одновременном повышении их пластичности. Для заполнения швов между углеродистыми блоками применяют углеродистую пасту, состоящую из кокса и маслопека. Зазор между блоками допускается не более 0.5 мм для вертикальных и не более 1.5 мм для горизонтальных швов.

Фундамент и лещадь печи.

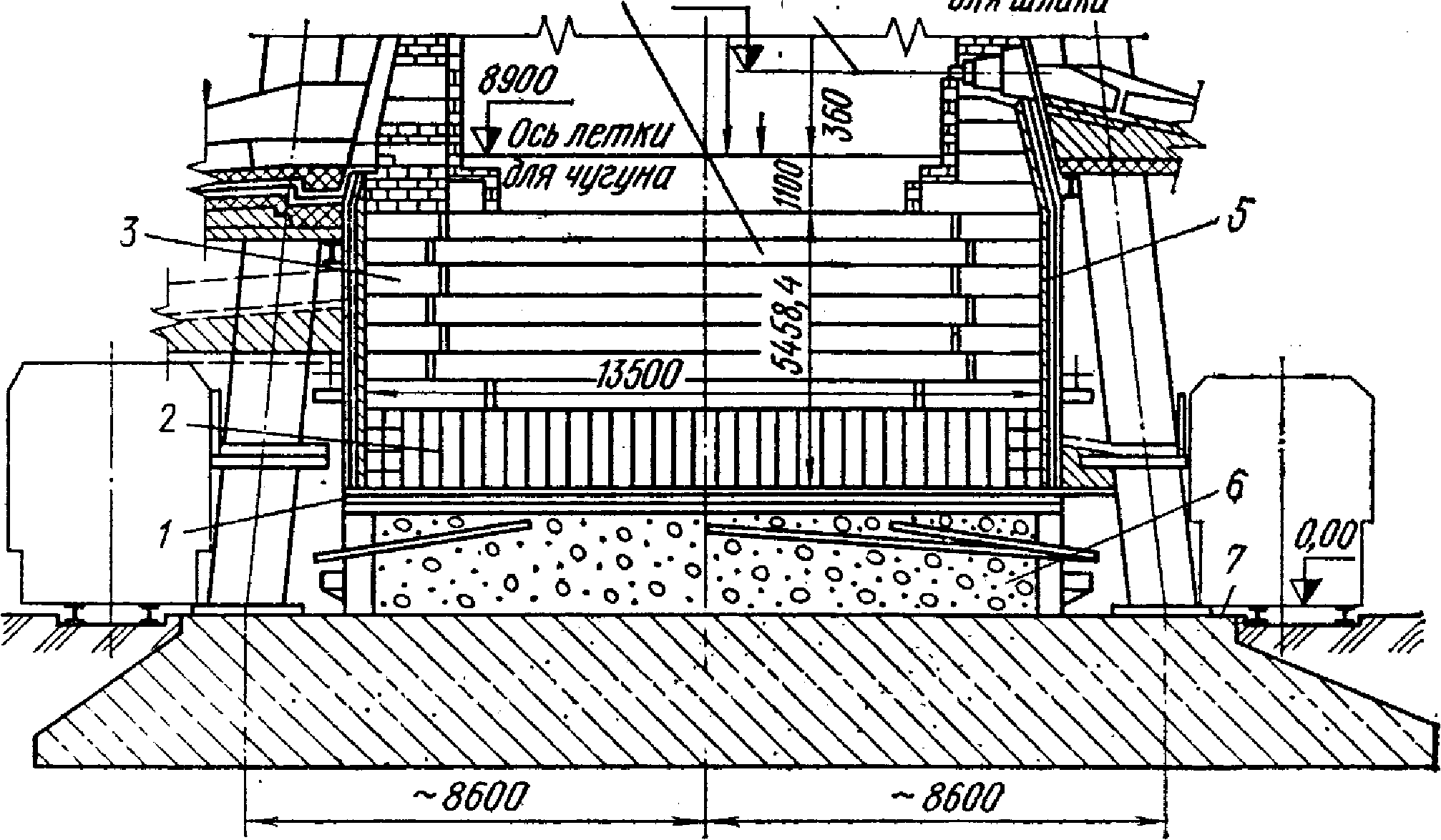

Фундамент печи состоит из двух частей (рис. 3): нижней, подземной, называемой подошвой, и верхней, называемой пнем. Подошву выполняют из бетона, а пень - из жароупорного бетона с огнеупорностью 1400-1500 °С. Жаропрочность придается бетону применением огнеупорного наполнителя -боя шамота.

Фундамент делают в виде восьмиугольной плиты толщиной около 4 м. Над фундаментом располагается лещадь, наружный стакан и низ которой выполняют из углеродистых блоков, а внутреннюю часть — из высокоглиноземистого кирпича. Кладка лещади, металлоприемника (нижней части горна) и горна заключена в чугунные плитовые холодильники толщиной около 160 мм с залитыми трубками диаметром около 45 мм, только снаружи.

Применение углеродистых блоков, отличающихся высокой теплопроводностью, увеличивает глубину охлаждения кладки.

В последнее время стали применять воздушное охлаждение низа лещади. Плиты воздушного охлаждения размещены между огнеупорным бетоном и углеродистыми блоками.

Рис. Фундамент и лещадь доменной печи.

1 - плиты воздушного охлаждения; 2 — углеродистые блоки; 3 — наружный стакан;4 — внутренняя часть; 5 - чугунные плитовые холодильники; 6 - пень (огнеупорный бетон); 7 – подошва.