- •Вопрос 1 Становление представлений о предмете психологии

- •Вопрос 7 Психика – это функция мозга (в широком смысле) отражать окружающие воздействия и регулировать поведение организма на основе этого отражения.

- •Вопрос 10. Философские определения человека:

- •Вопрос 12. Индивид– это человек, рассматриваемый в биологическом аспекте. Индивид – это представитель человеческого рода как вида животных.

- •Вопрос 13. Объектные и субъектные свойства индивида

- •Вопрос 14. Личность – это человек, включенный в отношения с другими людьми. (Леонтьев)

- •Вопрос 15. Признаки человека-личности (в.Н. Панферов):

- •Вопрос 16. Понятие о человеке-индивидуальности

- •Вопрос 18. Индивид и личность

- •Вопрос 32. Понятие о потребностях. Классификация потребностей.

- •Вопрос 33. Понятие о мотиве. Классификация мотивов

- •Вопрос 34. Мотивационный конфликт.

- •Вопрос 35. Мотивация и личность.

- •Вопрос 36. Мотивация и деятельность.

- •Вопрос 39. Эмоции и чувства

- •Вопрос 40. Стресс и фрустрация

- •Вопрос 42. Понятие о темпераменте. Теории и типологии.

- •Вопрос 44. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности

- •Вопрос 48. Общее понятие о воле

- •Вопрос 50. Общее понятие о саморегуляции

- •Вопрос 53. Ощущение. Виды и свойства

- •Вопрос 54. Восприятие виды и свойства.

Установка – состояние психологической готовности человека к определенным реакциям на внешние воздействия, связанное с опережающим отражением.

Виды установок (согласно структуре деятельности: мотив – цель – условия):

Смысловые

Целевые

Операционные

Вопрос 36. Мотивация и деятельность.

Закон Йеркса-Дотсона:

Аффективные психические образования - это психические образования, которые отражают внешнюю и внутреннюю среду организма в форме переживания субъективной значимости и оценки (эмоции в широком смысле)

Компоненты:

Компонент переживания

Компонент выразительных движений

Физиологический компонент

Интерес (избирательное отношение) – реакция на возникновение познавательной потребности.

Радость – реакция на удовлетворение потребности или возможность ее удовлетворения

Удивление – реакция на неожиданную информацию, отвечающую потребностям.

Страх – реакция на угрозу жизни или блокирование жизненно важных потребностей.

Гнев – реакция на неудовлетворение потребностей

Презрение - социализированная эмоция, вызванная расхождением в жизненных позициях

Стыд – социализированная эмоция (страх осуждения)

Печаль – социализированная астеническая форма реакции на неудовлетворение потребностей

Отвращение – физическое, за которым следует социальная достройка

Формы аффективных психических образований:

Эмоциональные реакции

Чувства

Настроение

Аффект

Стресс

Фрустрация

Эмоциональная реакция – эмоциональный процесс, возникший в ответ на внешнее или внутреннее воздействие.

Свойства эмоциональных реакций:

Универсальность – независимость ЭР от вида потребности и деятельности, в которой она возникает

Динамичность – фазовость протекания (от нарастания напряжения к разрядке: кумуляция – взрыв – снижение напряжения – угасание)

Доминантность - сильные ЭР обладают способностью подавлять противоположные эмоции, не допуская их в сознание человека

Суммация (упрочение) – ЭР, связанные с одним объектом, суммируются в течение жизни, в результате чего их интенсивность при повторном появлении эмоциогенного стимула возрастает (до тех пор, пока не происходит адаптация)

Адаптация – острота переживаний снижается при одних и тех же впечатлениях.

Пристрастность (субъективность) – одна и та же ситуация у разных людей вызывает разные ЭР

Заразительность – невольная передача ЭР партнеру по взаимодействию

Пластичность – одна и та же ЭР может переживаться с разным знаком

Иррадация – возможность перенесения эмоционального фона с того, что его вызвало, на то, что человек воспринимает

Переключаемость - одна ЭР может стать причиной другой

Вопрос 39. Эмоции и чувства

Чувства – форма переживания человеком отношения к объектам, имеющим значимую и устойчивую мотивацию

Свойства чувств:

интенсивность

устойчивость

широта

генерализованность и дифференцированность

субъективность

Виды чувств (в соответствии с конкретными областями деятельности):

нравственные

эстетические

интеллектуальные

практические

Настроение – эмоциональное переживание наибольшей длительности и умеренной интенсивности («фон психической жизни)», включающий следующие компоненты:

Вопрос 40. Стресс и фрустрация

Стресс – неспецифическая реакция организма на резко изменяющиеся условия внешней среды (подготовка к сопротивлению или бегству, «общий адаптационный синдром»).

Стадии развития стресса:

Мобилизация (тревога)

Неустойчивая адаптация

Дистресс (истощение)

Психологический стресс –

комплексная реакция человека на особенности взаимодействия между личностью и окружающим миром;

процесс, в котором требования среды рассматриваются личностью исходя из ее ресурсов и вероятности разрешения возникающей проблемной ситуации, что определяет индивидуальные различия в реакции на стрессовую ситуацию.

Фрустрация (лат. frustratio — обман, неудача, тщетное ожидание, расстройство, разрушение (планов, замыслов) — психическое состояние, возникающее в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей.

Типы фрустраторов:

Лишения

Потери

Конфликты

Типы фрустрации:

Первичная

Вторичная

Типы реакций на пресеченные потребности:

1)Реакция продолжения потребности (имеет целью удовлетворение этой потребности тем или иным способом) :

Адаптивная персистенция. Поведение продолжается по прямой линии вопреки препятствиям.

Неадаптивная персистенция. Поведение повторяется неопределенно и неэффективно

2) Реакция защиты «я»- три группы:

Реакции экстрапунитивные (внешне обвиняющие)

Реакции интрапунитивные (самообвиняющие)

Реакции импунитивные (уклонение от упреков, высказанных другими, так и самому себе, стремление решить дело мирным путем).

Вопрос 42. Понятие о темпераменте. Теории и типологии.

Темперамент является биологической подструктурой личности и представляет собой набор нейродинамических и психодинамических свойств, предопределяющих динамику психической активности

Критерии темперамента:

темперамент не зависит от содержания деятельности и поведения, то есть отражает формальный аспект деятельности и поведения (является независимым от мотива, смысла, цели и т.д.)

темперамент характеризует меру динамического отношения человека к миру и самому себе

темперамент универсально проявляется во всех сферах жизнедеятельности независимо от их содержания

темперамент рано проявляется в детстве

темперамент устойчив в течение длительного периода жизни

темперамент высоко коррелирует со свойствами нервной системы и других биологических подсистем человека (гуморальной, анатомической и т.д.), в силу его является наследуемым.

Классические теории темперамента

Гуморальные (Гиппократ «О священной болезни» : люди различаются соотношением четырех «соков организма» (крови, флегмы, желчи и черной желчи).

К. Гален: типология темпераментов

холерик (от греч.chole – желчь, выделяемая печенью),

сангвиник (от лат. sanguis – кровь, выделяемая сердцем),

флегматик (от греч. phlegma – слизь, выделяемая печенью),

меланхолик (от греч. melas chole – черная желчь,

выделяемая селезенкой)

Конституциональные (Темперамент зависит: от врожденных предрасположенностей, а также от особенностей жизненной среды.)

Типы телосложения (по К. Сиго): а – дыхательный, б – пищеварительный, в – мускульный, г – мозговой.

1. Лептосоматик (греч. leptos – «хрупкий», soma – «тело»). Обладает цилиндрической формой туловища, хрупкого телосложения, высокого роста, грудная клетка плоская, вытянутое лицо яйцеобразной формы (анфас).

2. Пикник (греч. pγκnos – «толстый, плотный»). Ему свойственны чрезмерная тучность, малый или средний рост, расплывшееся туловище, большой живот, круглая голова на короткой шее. Относительно большие периметры тела (головы, груди и живота) при узких плечах придают телу бочкообразную форму. Люди этого типа склонны к сутулости.

3. Атлетик (греч. athlon – «борьба, схватка»). Имеет хорошую мускулатуру, крепкое телосложение, высокий или средний рост, широкий плечевой пояс и узкие бедра, отчего фронтальный вид тела образует трапецию. Жировая прослойка не выражена. Лицо в форме вытянутого яйца, нижняя челюсть хорошо развита.

4. Диспластик (греч. dγs – «плохо», plastos – «сформированный»). Его строение бесформенное, неправильное. Индивиды этого типа характеризуются различными деформациями телосложения (например, чрезмерным ростом).

Физиологические (темперамент основан на физиологии организма, в частности, НС Альбрехт Галлер (1708—1777): основной фактор различий в темпераменте – возбудимость самих кровеносных сосудов, через которые проходит кровь)

Генрих Врисберг (1738-1808): холерический и сангвинический темпераменты в своей основе имеют крупный мозг, «сильные и толстые нервы», высокую возбудимость органов чувств, в то время как флегматический и меланхолический темпераменты – небольшой мозг, слабые нервы, невысокую анализаторную чувствительность

Особенности классических теорий темперамента:

предполагают однозначную зависимость темперамента от сомато-физиологических свойств

в понятие о темпераменте включается широкий спектр поведенческих реакций

темперамент трактуется как определенной тип организма и связанный с ним тип поведения

Вопрос 44. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности

Индивидуальный стиль деятельности-

система индивидуально-своеобразных приемов, обеспечивающих успешное выполнение человеком определенной деятельности.

Структура ИСД:

«ядро стиля» — те особенности, которые базируются на свойствах нервной системы и проявляются непроизвольно.

Во-вторых, в структуру индивидуального стиля деятельности входит «пристройка к ядру» — особенности деятельности, вырабатывающиеся в результате сознательных или стихийных поисков, связанные с использованием положительных возможностей или компенсацией отрицательных.

Факторы ИСД:

1. врожденные особенности;

2. взаимодействие человека с предметной

и социальной средой.

Индивидуально-своеобразные особенности деятельности:

особенности выполнения исполнительских и

ориентировочных действий

организация рабочего места

время подготовительного этапа работы

соблюдение требований, предъявляемых к работе

Вопрос 48. Общее понятие о воле

Воля (шир.) — способность человека, проявляющаяся в самодетерминации и саморегуляции им своей деятельности и различных психических процессов.

Основные подходы к определению воли:

Мотивационный (акцент на побудительной функции воли, на порождении действия)

Подход «свободного выбора» /когнитивный (воля наделяется функцией выбора мотивов, целей и действий).

Регуляционный (воля как регулятор исполнительской части действия или психического процесса)

Критерии воли

Воля проявляется:

в волевых действиях (сознательные целенаправленные действия по преодолению препятствий: физических, социальных, внутриличностных)

в выборе мотивов и целей (в ситуации борьбы мотивов и целей)

в регуляции внутренних состояний человека, его действий и различных психических процессов

в волевых качествах личности (сила воли, настойчивость, упрямство, выдержка, решительность и др.).

Отечественный подход:

Воля – процесс сознательного регулирования человеком своего поведения и деятельности, выражаемое в умении преодолевать внешние и внутренние препятствия при совершении целенаправленных действий или поступков посредством целенаправленного усилия на выполнение составленного плана действий.

Ступени развития волевой регуляции:

Произвольные процессы, складывающие на основе потребностного побуждения (произвольные моменты в поведении животных)

2. Произвольные процессы, формируемые на основе сознательного отражения необходимости и возможности такой регуляции с помощью речевого опосредования (произвольные процессы человека).

Характеристики:

имеет приобретенное жизненное значение (новый смысл)

всегда осознаваема

формируется и проявляется только в ситуации актуальной потребности или жизненной необходимости, средством разрешения которой она является

3. Волевые процессы как личностный уровень произвольной регуляции. Характеристики:

осознано, целенаправленно, намеренно, принято к осуществлению всегда по собственному сознательному решению

это действие, необходимое по внешним (социальным) или личным причинам, т.е. всегда существуют основания, по которым действие принимается к исполнению

имеет исходный или проявляющийся при его исполнении дефицит побуждения или торможения

Функции воли:

Выбор мотивов и целей

Регуляция побуждения к действию при недостаточной или избыточной мотивации (тормозная и побудительная функции воли)

Организация психических процессов в адекватную систему действий, выполняемых человеком

Мобилизация психических и физических возможностей при преодолении препятствий в достижении поставленных целей

Зарубежный подход: традиция сводить волевое поведение к

образованию намерения.

Намерение – это состояние сознания, которое выражает планы субъекта в отношении совершения определенных действий, в определенном месте и в определенное время.

Вопрос 50. Общее понятие о саморегуляции

Саморегуляция (от лат. «приводить в порядок, налаживать») – это целесообразное функционирование живых систем разных уровней организации и сложности.

Гуморальная регуляция — один из эволюционно ранних механизмов регуляции процессов жизнедеятельности в организме, осуществляемый через жидкие среды организма (кровь, лимфу, тканевая жидкость) с помощью гормонов, выделяемых клетками, органами, тканями (стремление к гомеостазу). У высокоразвитых животных и человека гуморальная регуляция подчинена нервной регуляции и составляет совместно с ней единую систему нейрогуморальной регуляции.

Нервная регуляция - координирующее влияние нервной системы на клетки, ткани и органы, приводящее их деятельность в соответствие с потребностями организма и изменениями окружающей среды.

Психическая саморегуляция –один из уровней регуляции активности систем организма, выражает специфику их отражения действительности и регуляции поведения (от чувствительности до рефлексии).

Назначение саморегуляции:

1.Управление внешней деятельностью и поведением человека.

2. Управление психическими состояниями:

предупреждение их возникновения

ликвидация уже возникших состояний.

3. Активизация резервов организма и среды, позволяющая человеку действовать наиболее эффективно в различных обстоятельствах, в том числе и экстремальных.

4. Обеспечение психологической целостности субъекта, а также независимость и продвижение к свободе.

Компоненты саморегуляции:

Мотивационный - осознание мотивов как целей деятельности, поведения и поступков. Цель – психическая модель возможного и необходимого результата действий; предвосхищаемый полезный итог деятельности, определяющий поведение человека, регулирующий его программу и текущую коррекцию

Эмоциональный - эмоциональное подкрепление и аффективная стимуляция действий, поведения и деятельности человека; поиск позитивных эмоциональных переживаний и удовольствий.

Интеллектуальный - антиципация (от лат. «предвосхищаю») – понятие, обозначающее способность живых существ (человека и животных) предвидеть результаты собственных действий или предмета еще до того, как они будут реально осуществлены или восприняты. Основана на свойстве психики моделировать ход и исход будущих событий, опираясь на прошлый опыт:

Прогнозирование результатов поступков, поведения, деятельности.

Анализ проблемных ситуаций и принятие решения.

Планирование и проектирование, определение смысла.

Структура саморегуляции:

Принятая субъектом цель активности

Модель значимых условий деятельности

Программа собственных исполнительских действий

Система критериев оценки эффективности действий

Информация о реально достигнутых результатах

Оценка соответствия результатов критериям успеха

Решение о необходимости и характере необходимых коррекций деятельности.

Познание – это процесс поиска (построения)сохранения и воспроизведения знания (процесс порождения знания).

Знание — форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека (в широком смысле — субъективный образ реальности)

Сознание – это условие и ограничение познания

Вопрос 53. Ощущение. Виды и свойства

Ощущение - простейший психический процесс отражения отдельных свойств предметов и явлений окружающего мира, а также внутренних состояний организма при непосредственном воздействии в данный момент материальных раздражителей на органы чувств.

Парадокс:

Ощущение объективно, т.к. в нем всегда отражен внешний раздражитель

Ощущение субъективно, т.к. зависят от состояния НС и индивидуальных особенностей человека

Ощущение часто называют

феноменом сенсомоторной деятельности.

Сенсомоторика – это система конкретно-чувственного познания и предметно-действенного взаимодействия человека с миром (без последнего не будет познания

Ощущение является результатом деятельности анализатора.

Анализатор – нервный аппарат, осуществляющий функцию анализа и синтеза раздражителей, исходящих из внешней и внутренней среды организма.

Структура анализатора:

периферический отдел – рецепторы, преобразующие определенный вид энергии в нервный процесс;

проводящие пути – нервные пути, осуществляющие афферентный и эфферентный синтез:

афферентные пути передают импульс к вышележащим отделам НС

эфферентные пути передают импульс к нижележащим отделам НС, регулируют поведение;

центр анализатора – специализированный участок КПБМ

Классификации ощущений:

Аристотель – зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.

В. Вундт - классификация ощущений по их источникам: физическим (зрительные, слуховые и др.), механическим (осязание), химическим (вкус, обоняние).

Б. Г.Ананьев - классификация ощущений по органам чувств

Английский физиолог Ч. Шеррингтон - систематическая классификация ощущений.

три основных типа:

1. интероцептивные (объединяют сигналы, доходящие до нас из внутренней среды организма),

2. проприоцептивпые (передают информацию о положении тела в пространстве и о положении опорно-двигательного аппарата, обеспечивают регуляцию движений)

3. экстероцептивные (обеспечивают получение сигналов из внешнего мира и создают основу для сознательного поведения)

- контактные (вызываются непосредственным воздействием объекта на органы чувств)

- дистантные ощущения (отражают качества объектов, находящихся на некотором расстоянии от органов чувств).

Английский невролог X. Хэд -генетическая классификация- два вида чувствительности:

1.протопатическая (более примитивная, аффективная, менее дифференцированная и локализованная), к которой относятся органические чувства;

2. эпикритическая (более тонко дифференцирующая, объективированная и рациональная), к которой относят основные виды ощущений человека.

Эпикритическая чувствительность более молодая в генетическом плане, и она осуществляет контроль за протопатической чувствительностью.

Свойства ощущений:

Качество – специфические особенности ощущения, отличающие его от других видов. Например, слуховые ощущения характеризуются высотой, тембром, громкостью, зрительные – цветовым тоном, насыщенностью, светлотой.

Интенсивность – определяется силой действующего раздражителя и функциональным состоянием рецептора.

Длительность – определяется функциональным состоянием органа чувств, временем действия раздражителя и его интенсивностью.

Пространственная локализация раздражителей – пространственный анализ, осуществляемый дистантными рецепторами, дает нам сведения о локализации раздражителей в пространстве. В некоторых случаях ощущения соотносятся с той частью тела, на которую воздействуют (например, вкусовые), а иногда они более разлиты (например, болевые).

Синестезия -одновременное ощущение.

Диапазон чувствительности ограничен порогами: нижним (минимальным) и верхним.

Минимальный порог измеряется тем минимальным раздражителем, который в данных условиях оказывается способным вызывать ощущение

верхний абсолютный порог чувствительности- максимальная интенсивность раздражителя, при которой ощущение еще сохраняется в данной модальности.

Формы изменения чувствительности:

Адаптация — это изменение чувствительности органов чувств под влиянием действия раздражителя.

Негативная

Позитивная

Полное исчезновение ощущений

Сенсибилизация – повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов и упражнения.

Свойства образов ощущений:

Диффузность

Мозаичность

Предметная неопределенность

Симультанирование сукцессивного ряда (Л.М. Веккер)

Функции ощущений:

Превращение энергии внешнего воздействия в психический феномен.

Основа более сложных познавательных процессов

Обеспечение чувственной основы психологической деятельности

Обеспечение адекватной психической деятельности

Сенсорная депривация [лат. sensus — чувство, ощущение и deprivatio — лишение] — продолжительное, более или менее полное лишение человека сенсорных впечатлений

Эффекты сенсорной депривации:

изменение восприятия времени

развитие тревоги, страхов и депрессии

трансформация смысловых систем

повышение внушаемости

нарушения самосознания

увеличение креативности

перцептивные изменения

Вопрос 54. Восприятие виды и свойства.

Восприятие – процесс непосредственного отражения целостного образа объекта

Теории формирования перцептивного образа (перцепта):

Стимульная парадигма: процесс построения образа как реактивный процесс:

Стимул ® Обработка ® Реакция (ответное действие)

Стимул 2 ® Обработка 2 ® Реакция 2 (уточнение образа).

Деятельностная парадигма: восприятие активно

Образ мира ® восприятие стимула ® сличение с сенсорным эталоном ® образ мира

Общая модель распознавания объектов:

Свойства образа восприятия:

1. Предметность – способность человека воспринимать мир не в виде набора не связанных друг с другом ощущений, а в форме отдельных предметов, обладающих свойствами, вызывающими данные ощущения.

2. Целостность - создание целостного образа воспринимаемого предмета на основе неполного набора элементов.

3. Константность – способность воспринимать предметы относительно постоянными по форме, цвету, величине и другим параметрами независимо от меняющихся физических условий восприятия.

4. Структурированность – способность вычленять взаимоотношения частей и сторон предмета.

5. Избирательность – способность выделять из бесчисленного множества предметов и их свойств лишь некоторые.

6. Осмысленность – способность осознавать то, что в данной момент воспринимается (по законам апперцепции).

Подходы к классификации восприятия:

1. различия в анализаторах, участвующих в восприятии (какой анализатор (модальность) играет в восприятии преобладающую роль);

2. по форме психической активности: преднамеренное (произвольное) и непреднамеренное (непроизвольное) восприятие;

3. формы существования материи: восприятие пространства, времени и движения.

Мнемические психические образования – это психические образования, представляющие собой конкретно-логический уровень отражения окружающей действительности (память, представление)

Память – процесс запечатления, сохранения и последующего воспроизведения прошлого опыта, делающий возможным его последующее возвращение в сферу сознания.

Процессы памяти:

Запечатление

Сохранение

Узнавание

Воспроизведение

Забывание

Запоминание (запечатление) - процесс, направленный на сохранение перцептивных образов, кодирование информации и включение ее в определенную познавательную систему.

Принципы ассоциирования:

а) ассоциации по смежности

б) ассоциации по сходству

в) ассоциации по контрасту

Виды запечатления:

Непроизвольное

Произвольное:

- Механическое

- Осмысленное

Сохранение - процесс активной обработки, систематизации и обобщения материала.

Узнавание - опознание воспринимаемого объекта благодаря осознанию того, что он уже известен по прошлому опыту.

Воспроизведение – процесс восстановления в сознании воспринятого ранее.

Интеллект – понятие, иначе именуемое здравым смыслом, практическим разумением, способностью приспосабливаться к обстоятельствам (Бине, Симон, 1916)

Определение интеллекта: исторический аспект

Начало 20 в. – интеллект – это достигнутый к определенному возрасту уровень психического развития, который проявляется в сформированности познавательный функций, а также степени усвоения умственных умений и знаний.

В настоящее время в тестологии принята диспозиционная трактовка интеллекта как психического свойства: предрасположенности рационально действовать в новой ситуации.

Интеллект – это общая способность индивида действовать целесообразно, думать рационально и успешно справляться с теми задачами, которые ставит перед ним жизнь (Д. Векслер, 1958).

Критерии оценки интеллекта:

- знания (глубина, обобщенность, подвижность)

- владение способами кодирования, перекодирования, интеграции,

генерализации (на уровне чувственных представлений и понятий).

Интеллект – это целостная форма проявления ВПФ человека, относительно постоянная онтогенетически обусловленная структура умственных способностей индивида, которые решают две основные задачи:

- познание

- создание осмысленных или функциональных связей между познаваемыми объектами, от простых ассоциаций до сложных операций мышления (Панферов В.Н.).

Функции интеллекта:

Универсальная адаптация к среде и ее преобразование

Выбор среды

Самоуправление

Научение, познание и творчество

Мышление - познавательный психический процесс, характеризующийся опосредованным и обобщенным отражением действительности, позволяющим устанавливать связи и отношения между предметами и явлениями.

Функции мышления:

1. Установление всеобщих взаимосвязей

2. Понимание сущности конкретного явления как разновидности определенного класса явлений

3. Обобщение свойств однородной группы явлений и т.д.

Операции мышления:

Анализ - мысленное расчленение предмета, явления или ситуации, выявление составляющих его элементов

Синтез - мысленное соотнесение, установление связей между различными элементами

Абстрагирование - отвлечение существенных свойств предмета от несущественных. Обратная операция – конкретизация: фиксация одного признака без учета остальных

Сравнение - мысленное соотнесение каких-либо объектов и выделение в них общего или различного

Обобщение - мысленное соотнесение и выделение общего в двух или нескольких явлениях или ситуациях

Формы мышления:

Понятие — отображенное в мышлении единство существенных свойств, связей и отношений предметов или явлений; мысль или система мыслей, выделяющая и обобщающая предметы некоторого класса по определённым общим и в совокупности специфическим для них признакам.

Суждение - форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается о предмете, его свойствах или отношениях между предметами.

Умозаключение – процесс рассуждения, в ходе которого осуществляется переход от некоторых исходных суждений (предпосылок) к новым суждениям (заключениям).

Воображение - психический процесс, заключающийся в создании новых образов путем переработки материала восприятия и представлений, полученных в предшествующем опыте.

Функции воображения:

1. представление действительности в образах возможного, которые можно использовать для решения задач

2. планирование и программирование деятельности

3. регулирование эмоциональных состояний

Операции воображения – формы синтеза представлений в образах воображения.

Агглютинация - соединение несоединимых в реальности качеств, свойств и частей предметов.

Гиперболизация / литотизация – увеличение или уменьшение предмета, изменение качества его частей.

Заострение – подчеркивание каких-либо признаков.

Схематизация и типизация - сглаживание различий между предметами и выявление черт сходства между ними.

Когнитивные стили - относительно устойчивые индивидуальные особенности познавательных процессов человека, которые выражаются в используемых им познавательных стратегиях.

Признаки когнитивных стилей:

отражают особенности организации познавательной сферы, но не ее содержание;

проявляются устойчиво и стабильно на разных уровнях интеллектуального функционирования и в разных ситуациях;

представляют собой биполярные феномены.

Виды когнитивных стилей:

полезависимость – поленезависимость характеризует интеллектуальное поведение человека в аспекте его зависимости от внешних впечатлений

Ригидность — пластичность описывает степень субъективной трудности при смене способов обработки информации.

Импульсивность-рефлексивность характеризует индивидуальные различия в скорости принятия решений, особенно в ситуации неопределенности, требующей совершения выбора одной из нескольких альтернатив.

когнитивная простота – когнитивная сложность отражает степень категориальной дифференцированности сознания человека, которая способствует избирательной сортировке впечатлений о действительности.

Синистральность-декстральность (Н.В. Беломестнова) определяют доминирующий модус мышления

Креативность (в широком смысле) - способность к созидательной, преобразующей и продуктивной деятельности в различных сферах: профессиональной, художественной, коммуникативной, бытовой и т.д.

Подходы к пониманию природы креативности :

Креативность тождественна интеллекту (Д. Векслер, Г. Айзенк и др.)

Креативность как феномен психического не существует (А. Маслоу и др.)

Креативность – это самостоятельный психический феномен (Дж. Гилфорд, П. Торренс и др.)

«Креативность как феномен психического не существует» :

Творческим людям присущи следующие личностные черты:

1) наличие мотивации к продуктивной активности;

2) независимость — личностные стандарты важнее стандартов группы, неконформность оценок и суждений;

2) открытость ума — готовность поверить своим и чужим фантазиям, восприимчивость к новому и необычному;

3) высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях;

4) развитое эстетическое чувство, стремление к красоте.

«Креативность является самостоятельным фактором, независимым от интеллекта»:

Креативность - это процесс, основанный на дивергентном мышлении.

Параметры креативности:

беглость – отражает количество разных идей, возникающих у человека занекоторую единицу времени по одному и тому же поводу.

гибкость – отражает способность переключаться с одной мысли на другую,видеть объект под новым углом зрения, обнаруживать его новое использование.

оригинальность – продуцирование необычных, нестандартных, отличающихся от общепринятых идей,стремление к интеллектуальной новизне.

любознательность – повышенная чувствительность к проблемам, не вызывающим интереса у других людей,способность их замечать.

Разработанность – способность детально проработать идею

Развитие креативности:

Стадии:

Первичная креативность

Специализированная креативность.

Условия (по В.Н. Дружинину):

отсутствие образца регламентированного поведения;

наличие позитивного образца творческого поведения (в первую очередь на развитие способности влияет общение детей с взрослыми людьми, обладающими развитыми креативными способностями);

создание условий для подражания творческому поведению;

социальное подкрепление творческого поведения.

Деятельностно-психологический потенциал человека формируется в процессах предметно-практического взаимодействия человека с миром и одновременно реализуется в этом взаимодействии:

креативные психические образования

психомоторные психические образования

Креативные психические образования (от лат. creatio — созидание) – проявления преобразовательной деятельности человека. Они лежат в основе творческой активности, позволяющей преобразовывать окружающий мир, создавать новые, не существующие в природе объекты, видоизменять среду обитания (адаптационные возможности человека).

Психология творчества - раздел психологии, изучающий созидание человеком нового, оригинального в различных сферах деятельности, прежде всего в науке, технике, искусстве, а также в обыденной жизни; формирование, развитие и структуру творческого потенциала человека.

Творчество - деятельность, результатом которой становится создание новых материальных и духовных объектов.

Виды творчества:

Аспекты творчества:

Творчество может выступать в качестве самостоятельной деятельности человека или же включаться в качестве компонента в любые другие виды деятельности, определяя оригинальность их реализации.

Результат творчества может быть двойственным:

прямой продукт творческой деятельности - возникнет в том случае, когда перед человеком изначально стояла творческая задача;

побочный продукт - не соответствующий цели основной деятельности

Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) — уникальность его результата: результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий, в процессе творчества автор вкладывает в материал некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности.

Процессуальный аспект творчества:

«любовь, или, по крайней мере, желание» — энтузиазм, жажда познания

стадия «оплодотворения» — сбора и анализа уже имеющихся фактов

этап «созревания» идеи, зачастую незаметный для самого ученого, неосознаваемый им

стадия«родовых схваток» — идея почти сформулирована, она вертится на кончике языка

тап «рождения» — идея обретает законченную осознаваемую форму

«обследование» — идея должна быть тщательно продумана и проверена «жизнь» — практическое приложение идеи

Фаза логического анализа |

Сознательная работа (подготовка). Особое деятельное состояние как предпосылка интуитивного проблеска новой идеи. |

Для решения творческой задачи используются знания, которыми обладает Решатель. Решатель должен быть компетентным и интеллектуальным. Актуализация знаний, подбор фактов для решения |

Фаза интуитивного решения |

Бессознательная работа. Созревание, инкубация направляющей идеи (работа на уровне подсознания). Решение обычно выглядит неожиданным и самопроизвольным. |

Интуитивный, неосознанный способ разрешения противоречия. На этой фазе осознанным является необходимый или требуемый результат. |

Фаза вербализации интуитивного решения. |

Переход бессознательного в сознание. Этап вдохновения. В результате бессознательной работы в сферу сознания поступает идея решения. Первоначально в виде гипотезы, в виде принципа или замысла. |

Осознанным является не только требуемый результат, но и процесс получения этого результата - алгоритм решения творческой задачи. |

Фаза формализации вербализованного решения. |

Сознательная работа. Развитие идеи, окончательное оформление идеи. |

Постановка и решение, оптимизация результата решения, предание найденному результату окончательной, логически завершенной формы. |

Личностный аспект творчества:

Фрейдизм: творчество как сублимация

Неопсихоанализ: творчество как компенсация

Гуманистическая психология: творчество как потребность здоровой личности

Функции творчества:

1. Эволюционный механизм развития человечества

2. Условие самореализации и самосовершенствования человека

Способности (С.Л. Рубинштейн) – это закрепленная в индивиде система обобщенных психических деятельностей.

Признаки способностей по Б.М. Теплову:

Индивидуально-психологическая особенность, отличающая одного человека от другого

Только те особенности, которые имеют отношение к успешности деятельности

Несводимы к ЗУН, но обеспечивают легкость их приобретения.

Формулы способностей (по Б.М.Теплову):

Объективная:

Способности = продуктивность / «цена»

Субъективная:

Способность = успешность / трудность

Признаки наличия способностей:

Высокий темп обучения соответствующей деятельности

Широта переноса навыка

Энергетическая экономность выполнения данной деятельности

Индивидуальное своеобразие выполнения деятельности

Высокая мотивация, стремление к этой деятельности, иногда вопреки обстоятельствам

Виды способностей:

1. Природные (естественные) способности – в своей основе биологически обусловленные.

2. Специфические человеческие способности – имеют общественно-историческое происхождение:

учебные (репродуктивные) – обеспечивают усвоение знаний или деятельности

творческие – обеспечивают создание нового, оригинального

Виды способностей (по широте):

общие – индивидуальные свойства человека, обеспечивающие относительную продуктивность в освоении новых знаний, умения и навыков (интеллектуальные, коммуникативные, психомоторные, креативные)

специальные - индивидуальные свойства человека, обеспечивающие относительную продуктивность в освоении отдельных видов деятельности

Задатки – врожденные анатомо-физиологические особенности НС, составляющие индивидуальные психологические предпосылки формирования и развития способностей. Задатки полифункциональны.

Уровни развития способностей:

Одаренность –

качественное своеобразие сочетания способностей, системное качество, предоставляющее возможность более успешного выполнения деятельности (в сравнении с другими), характеризуется:

несоответствием развития возрастным нормам

высокой умственной активностью, стремлением к новой информации

постоянной готовностью к сосредоточению внимания и эмоциональной вовлеченностью в процесс познания

Аспекты одаренности:

Операционный (или инструментальный) аспект одаренности выражается способами деятельности, типичными для человека, и характеризуется особым строением процесса деятельности, сформированностью ее индивидуального стиля, высоким уровнем структурированности знаний, умений и навыков, особым способом обучаемости (быстрым, или, напротив, замедленным, однако приводящим к эффективной ассимиляции новых знаний).

Мотивационный аспект появляется в избирательной чувствительности к определенным сторонам окружающей действительности (звукам, цвету, форме, знакам и т.д.) либо по отношению к определенным формам собственной активности (физической, познавательной, художественной), переживании удовольствия от деятельности, увлеченности ею, любознательности, высокой критичности к результатам собственного труда, неудовлетворенности собой, стремлении к совершенству.

Различия речи человека и звуковой коммуникации животных:

У животных:

«слова» функционируют в узком пространственно-временном отрезке;

«слова» соотнесены с конкретным предметом;

«слова» не используются разных контекстах;

наблюдается языковое однообразие в пределах вида, отсутствие конвенциональности;

У человека:

элемент слова – бессмысленная фонема

Язык -

А) форма общественного сознания;

Б) семантическое содержание филогенетического опыта.

Включает:

лексический состав (система значащих слов);

грамматический строй (система форм согласования слов);

фонетический состав (система звуков, свойственная только конкретному языку).

Свойства:

Независим от ситуации

Нецеленаправлен

Идеален

Инвариантен

Потенциален

Объективен

Социален

Императивен

Речь -

А) форма существования сознания для другого человека (язык в действии);

Б) реализация языковых функций в рамках индивидуального сознания.

Свойства:

Язык |

Речь |

Независим от ситуации Нецеленаправлен Идеален Инвариантен Потенциален Объективен Социален Императивен |

Ситуативна и обусловлена контекстом Целенаправленна Материальна Вариативна Актуальна Субъективна Индивидуальна Произвольна |

Функции языка:

Средство человеческого общения

Средство мыслительной деятельности

Средство хранения и передачи информации

Функции речи:

Средство презентации содержания сознания другому человеку

Регулятивная

Эвристическая

Функция обобщения знаний (в мышлении)

Интегративная единица – слово:

В языке – знаковая сущность;

В речи – информационно-коммуникативная сущность

Культура определяет следующие реальности человеческого существования:

природную реальность;

Социальную реальность;

реальность предметного мира;

реальность образно-знаковых систем.

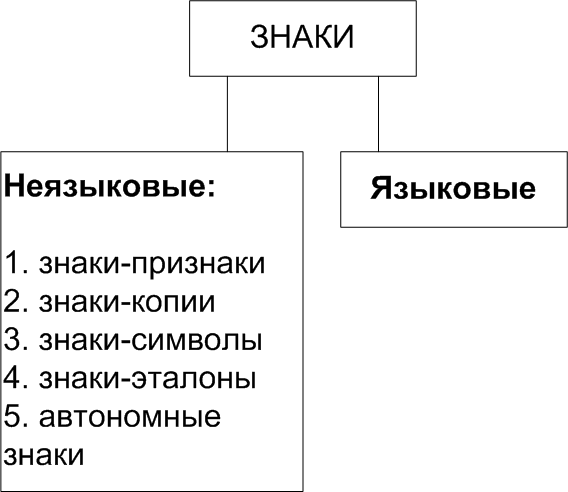

Знак – любой чувственно воспринимаемый элемент действительности, выступающий в определенных значениях и использующийся для хранения или передачи информации о том, что лежит за пределами данного материального образования

Язык (с психологической точки зрения) — это сложная система кодов, обозначающих предметы, признаки, действия или отношения, которая несет функции передачи информации и введения ее в различные системы связей и отношений.

Слово — основная структурная единица языка, которая служит для наименования предметов, их качеств и характеристик их взаимодействий, а также именования и отвлечённых понятий, создаваемых человеком.

Функции слова:

Номинативная:

объект,

действие,

качество,

соотнесенность.

Обобщающая.

Значение слова — это обобщенная идеальная модель объекта в сознании субъекта, в которой фиксированы существенные свойства объекта, выделенные в совокупной общественной деятельности.

Смысл слова –индивидуальное значение слова, выделенное из этой объективной системы связей; оно состоит из тех связей, которые имеют отношение к данному моменту и к данной ситуации.

Значение слова |

Смысл слова |

Объективно |

Субъективен |

Отражает существенные связи обозначаемого объекта |

Отражает те связи объекта, которые соответствуют структуре актуальных потребностей |

Устойчиво |

Динамичен |

Основное элемент языка |

Основной элемент коммуникации |

Понятие — отображённое в мышлении единство существенных свойств, связей и отношений предметов или явлений; мысль или система мыслей, выделяющая и обобщающая предметы некоторого класса по определённым общим и в совокупности специфическим для них признакам.

Умственный образ

Обозначается словом

Нетождественно слову

Слово как средство преобразования человека и условие его развития

Высшие психические функции (ВПФ) — специфически человеческие психические процессы, возникающие на основе натуральных психических функций за счёт опосредствования их психологическими орудиями, в роли которых выступают знаки.

Гипотеза лингвистической относительности :

структура языка определяет мышление и способ познания реальности.

Понятие об апперцепции, связанной со словом: индивидуальное сознание контролируется опытом народа, создавшего язык.

Языковая картина мира — исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отражённая в языке совокупность представлений о мире, определённый способ восприятия и устройства мира, концептуализации действительности.

Свойства языковой картины мира:

определяет своеобразие культуры и менталитета данной языковой общности является следствием исторического развития этноса и языка, а также причиной своеобразного пути их дальнейшего развития;

чётко структурирована и в языковом выражении является многоуровневой;

изменчива во времени;

создает однородность языковой сущности;

передается последующим поколениям через мировоззрение, правила поведения, образ жизни, запёчатлённые средствами языка;

является преобразующей силой языка, формирующей представление об окружающем мире через язык как «промежуточный мир» у носителей этого языка.

Речь

Традиционный подход:

Речь - это психические процесс формирования и передачи мысли средствами языка.

Противоречия традиционного подхода:

Язык - средство общения.

Речевая деятельность - деятельность общения.

Носителем речи как психического процесса, вотличие от других процессов, не являетсяиндивидуальный субъект

Закономерности, опосредующие речь:

социально-психологические феномены

физиология речевых движений

психология речи

Устная речь - это общение между людьми посредством произнесения слов вслух, с одной стороны, и восприятия их людьми на слух - с другой.

|

Письменная речь - это графически оформленная речь, организованная на основе буквенных изображений.

|

Свойства внешней речи:

Содержательность

Понятность

Выразительность

Действенность

Внутренняя речь -это различные виды использования языковых значений вне процесса реальной коммуникации.

Типы:

внутреннее проговаривание

внутреннее программирование

Собственно внутренняя речь:

свернутая структура

предикативность