- •Информатизация общества. Информатизация образования

- •Этапы подготовки и решения задач на эвм

- •Этапы развития эвм

- •Основные характеристики пк

- •7. Классификация компьютеров

- •8. Первое поколение эвм.

- •9. Структурная схема эвм. Поколения эвм

- •10. Функциональная организация эвм

- •12. Аппаратное обеспечение современного компьютера

- •Устройство центрального процессора

- •Параметры процессора, влияющие на производительность

- •Шина данных

- •Шина адреса памяти

- •Внутренние регистры

- •Тактовая частота

- •Почему процессоры перегреваются и как это предотвратить

- •Алгоритм работы современного процессора

- •18. Общая схема построения компьютера

- •20. Общие принципы работы операционных систем

- •21. Архитектура микропроцессора Основные характеристики микропроцессора

- •22. Накопители на жестких магнитных дисках — устройство и основные низкоуровневые характеристики

- •24. Основные характеристики средств воспроизведения и отображения информации

- •25. Классификация периферийных устройств

- •28. Назначение и функции операционной системы

- •Классификация операционных систем

- •30 .Режимы работы вычислительных систем

- •32. Предпосылки создания компьютерных сетей

- •33. Принципы пакетной передачи данных

- •35. Сетевая модель

- •36. Базовая модель взаимодействия открытых систем (osi).

- •38. Классификация сетей по области действия

- •39. Классификация компьютерных сетей

- •40. Одноранговые сети

- •41. Компьютерные сети и принципы их организации

- •42. Протоколы компьютерной сети

- •44. Топология сети: определение, классификация, назначение

- •46. Методы доступа

- •48. Классификация сетевых операционных систем

- •49. Среды передачи данных

- •50. Линии связи и каналы передачи данных

- •53.Структурированные кабельные системы

- •54. Сетевые адаптеры

- •57. Стандарты беспроводных сетей

- •58. Принципы работы сети Интернет

- •1. Сеть передачи данных

- •2. Технология клиент-сервер

- •3. Пакетная передача данных

- •4. Принципы работы Сетевого Оборудования.

- •64. Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям

25. Классификация периферийных устройств

Периферийное устройство (ПУ) - устройство, входящее в состав внешнего оборудования микро-ЭВМ, обеспечивающее ввод/выводданных, организацию промежуточного и длительного хранения данных.

Можно выделить следующие основные функциональные классы периферийных устройств.

ПУ, предназначенные для связи с пользователем. К ним относят различные устройства ввода ( клавиатуры, сканеры, а также манипуляторы - мыши, трекболы и джойстики), устройства вывода (мониторы, индикаторы, принтеры, графопостроители и т.п.) и интерактивные устройства (терминалы, ЖК-планшеты с сенсорным вводом и др.)

Устройства массовой памяти ( винчестеры1), дисководы2), стримеры3)накопители на оптических дисках, флэш-память4) и др.)

Устройства связи с объектом управления (АЦП, ЦАП, датчики, цифровые регуляторы, реле и т.д.)

Средства передачи данных на большие расстояния (средства телекоммуникации) (модемы, сетевые адаптеры).

Устройства ввода

Клавиатура

Основным устройством ввода информации в компьютер является клавиатура, которая представляет собой совокупность механических датчиков, воспринимающих давление на клавиши и замыкающих тем или иным образом определенную электрическую цепь. В настоящее время распространены два типа клавиатур: с механическими или с мембранными переключателями. В первом случае датчик представляет собой традиционный механизм с контактами из специального сплава. Во втором случае переключатель состоит из двух мембран: верхней - активной, нижней - пассивной, разделенных третьей мембраной-прокладкой.

Как правило, внутри корпуса любой клавиатуры, кроме датчиков клавиш, расположены электронные схемы дешифрации и микроконтроллер. Обмен информации между клавиатурой и системной платой осуществляется по специальному последовательному интерфейсу 11-битовыми блоками. Основной принцип работы клавиатуры заключается в сканировании переключателей клавиш. Замыканию и размыканию любого из этих переключателей соответствует уникальный цифровой код - скан-код. В случае, когда клавиша отпускается, клавиатура IBM PC AT предваряет скан-код кодом F016. Когда контроллер клавиатуры фиксирует нажатие или отпускание клавиши, он инициирует аппаратное прерывание IRQ1. Если в клавиатурахкомпьютеров типа IBM PC XT передача данных может осуществляться только в одном направлении, то в клавиатурах типа IBM PC AT подобная связь возможна уже в двух направлениях, т. е. клавиатура может принимать специальные команды (установки параметров задержки автоповтора и частоты автоповтора). Подключение клавиатуры к системной плате выполняется посредством электрически идентичных разъемов 5 DIN5) или 6 mini-DIN, последний впервые был представлен в IBM PS/2, откуда и унаследовал свое "жаргонное" название. Для обеспечения двунаправленного обмена используется единственная линия данных, требующая, однако, выводов с открытым коллектором.

Мышь

Первую компьютерную мышь создал Дуглас Энджельбарт в 1963 году в Стэндфордском исследовательском центре. Распространение мыши получили благодаря росту популярности программных систем с графическим интерфейсом пользователя. Мышь делает удобным манипулирование такими широко распространенными в графических пакетах объектами, как окна, меню, кнопки, пиктограммы и т.д.

Первая мышь при движении вращала два колеса, которые были связаны с осями переменных резисторов. Перемещение курсора такой мышивызывалось изменением сопротивления переменных резисторов. Большинство современных мышей имеют оптико-механическую конструкцию (рис. 16.1). С поверхностью, по которой перемещают мышь, соприкасается тяжелый обрезиненный шарик сравнительно большого диаметра. При перемещении мыши этот шарик может вращать прижатые к нему два перпендикулярных ролика. Ось вращения одного из роликов вертикальна, а другого - горизонтальна. На оси роликов установлены датчики, представляющие собой диски с прорезями, по разные стороны которых располагаются оптопары "светодиод-фотодиод". Порядок, в котором освещаются фоточувствительные элементы одной оси, определяет направление перемещениямыши, а частота приходящих от них импульсов - скорость.

Другой популярной конструкцией мыши является полностью оптическая конструкция. С помощью светодиода и системы линз, фокусирующих его свет, под мышью подсвечивается участок поверхности. Отраженный от этой поверхности свет, в свою очередь, собирается другой линзой и попадает на приемный сенсор микросхемы процессора обработки изображений. Этот чип делает снимки поверхности под мышью с высокой частотой и обрабатывает их. На основании анализа череды последовательных снимков, представляющих собой квадратную матрицу из пикселей разной яркости, интегрированный DSP-процессор высчитывает результирующие показатели, свидетельствующие о направлении перемещения мыши вдоль осей Х и Y, и передает результаты своей работы на периферийный интерфейс. Основные характеристики, обеспечивающие надежность работы оптических мышей, определяются техническими параметрами применяемых сенсоров (табл. 16.1).

Таблица 16.1. Параметры некоторых сенсоров для оптических мышей |

||||

Марка сенсора |

HDNS-2000 |

ADNS-2620 |

ADNS-2051 |

ADNS-3060 |

Разрешение, cpi (точек на дюйм) |

400 |

400 |

400/800 |

400/800 |

Размер "снимков", пикс. |

|

18x18 |

16x16 |

30x30 |

Макс. скорость, см/с |

30 |

30 |

35 |

100 |

Макс. ускорение (в рывке), м/с2 |

1,5 |

2,5 |

1,5 |

150 |

Частота снимков, кадр/с |

1500 |

1500/2300 |

500-2300 |

500-6400 |

Первые мыши подключались к ПК через специальную плату-адаптер (т. н. мыши с шинным интерфейсом - bus mouse). Затем большое распространение получил способ подключения мыши через последовательный интерфейс RS-232C. Мыши с последовательным интерфейсом для передачи данных чаще всего работают с разработанным Microsoft протоколом. Данные передаются со скоростью 1200 бит/с, используется 7 бит данных без контроля четностии один стоповый бит. Одна передача содержит три 7-битных числа, кодирующих 8-битное горизонтальное (dX) и 8-битное вертикальное перемещение (dY), а также 2 бита (LB, RB) состояния кнопок (табл. 16.2). Перемещение задается в виде числа со знаком (-128:+127) в специальных единицах - counts, определяемых разрешением мыши - counts per inch (cpi), которое обычно составляет 400 cpi. Кроме протокола Microsoft, распространены также протокол Logitech (отличается от протокола Microsoft способом передачи информации о средней кнопке) и протокол Mouse Systems (5-байтовый, передается информация о "старом" и "новом" положении мыши ).

Таблица 16.2. Протокол Microsoft для мышей с последовательным интерфейсом |

|||||||

|

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

0 |

байт 1 |

1 |

LB |

RB |

dY7 |

dY6 |

dX7 |

dX6 |

байт 2 |

0 |

dX5 |

dX4 |

dX3 |

dX2 |

dX1 |

dX0 |

байт 3 |

0 |

dY5 |

dY4 |

dY3 |

dY2 |

dY1 |

dY0 |

В 1987 году компания IBM выпустила серию персональных компьютеров PS/2, в котором был представлен выделенный последовательный интерфейс для подключения мыши с разъемом 6 mini-DIN. Одним из преимуществ новых портов по сравнению с последовательным было низкое напряжение питания - 5 В вместо 12 В, а также независимость от других устройств, в то время как последовательные мыши нередко мешали внутренним модемам, поскольку четыре COM-порта ПК делили всего два IRQ. Необходимо отметить также недостатки этого интерфейса. Наиболее существенным является более высокий риск вывода из строя порта при подключении или отключении мыши при работающем компьютере. Хотя последовательные порты мыши иклавиатуры в PS/2 имеют сходный электрический интерфейс и даже одинаковые разъемы, материнская плата не опознает мышь и клавиатуру, если их подключить не в "свой" порт, т.к. протоколы передачи данных отличаются, а, кроме того, линия данных в порту клавиатуры - двунаправленная. В спецификации Microsoft PC 97 предлагается единая цветовая маркировка этих портов: для клавиатуры - фиолетовая, для мыши - зеленая. Широкое распространение портов PS/2 произошло с внедрением в 1997 г. фирмой Intel стандарта ATX. А уже в 2002 году в спецификации Microsoft PC 2002 было предложено отказаться от этих портов в пользу универсального интерфейса USB.

Прочие устройства ввода - манипуляторы

Трекбол представляет собой "перевернутую" оптико-механическую мышь - в движение приводится не сам корпус устройства, а только его шар. Это позволяет существенно повысить точность управления курсором и, кроме того, экономить место, поэтому трекболы часто используют в ноутбуках.

Сенсорная панель (touchpad или trackpad) - это устройство ввода, применяемое в ноутбуках, служит для перемещения курсора в зависимости от движений пальца пользователя. Используется в качестве замены компьютерной мыши. Сенсорные панели различаются по размерам, но обычно их площадь не превосходит 50 см2. Работа сенсорной панели основана на измерении емкости пальца или измерении емкости между сенсорами. Емкостные сенсоры расположены вдоль вертикальной и горизонтальной осей панели, что позволяет определять положение пальца с нужной точностью. Поскольку работа устройства основана на измерении емкости, оно не будет работать, если водить по нему каким-либо непроводящим предметом, например, основанием карандаша. В случае использования проводящих предметов сенсорная панель будет работать только при достаточной площади соприкосновения, поэтому, например, работа с влажными пальцами весьма затруднена. Преимуществами сенсорных панелей являются:

отсутствует необходимость в ровной поверхности, как для мыши ;

расположение сенсорной панели, как правило, фиксировано относительно клавиатуры ;

для перемещения курсора на весь экран достаточно лишь небольшого перемещения пальца;

работа с ними не требует особого привыкания, как, например, в случае с трекболом.

Недостатком же сенсорных панелей является низкое разрешение, что затрудняет работу в графических редакторах и 3D-играх.

Джойстик является аналоговым координатным устройством ввода информации, выполняемым обычно в виде двух реостатных датчиков с питанием +5 В. Рукоятка джойстика связана с двумя переменными резисторами, изменяющими свое сопротивление при ее перемещении. Один резистор определяет перемещение по координате Х, другой - по Y. Джойстик обычно подключается к адаптеру игрового порта, расположенному на многофункциональной плате ввода-вывода (Multi I/O Card) или звуковой карте (в последнем случае разъем игрового порта совмещается с интерфейсом MIDI). Очевидно, что основным элементом игрового адаптера является АЦП. Адаптер принимает до четырех цифровых сигналов типа "включено-выключено" (кнопки) и до четырех аналоговых сигналов, что позволяет подключать два 2-кнопочных джойстика.

Световое перо работает с помощью небольшого оптического детектора, находящегося на его кончике. По ходу сканирования экрана электронным лучом инициируется импульс оптического детектора, когда пучок достигает точки экрана, над которой находится перо. Время возникновения этого импульса относительно сигналов горизонтальной и вертикальной синхронизации позволяет определить позицию светового пера. По своей сути световое перо является расширением видеосистемы. Разъем для подключения светового пера был обязательным для видеоадаптеров CGA, встречался время от времени у видеоадаптеров EGA, но практически исчез с распространением VGA.

Сканер

Сканером называется устройство, которое позволяет вводить в компьютер образы изображений, представленных в виде текста, рисунков, слайдов, фотографий или другой графической информации. Сканеры можно классифицировать по следующим критериям:

По степени прозрачности вводимого оригинала изображения:

непрозрачные оригиналы (фотографии, рисунки, страницы книг и журналов), при этом изображение снимается в отраженном свете;

прозрачные оригиналы (слайды, негативы, пленки), при этом обрабатывается свет, прошедший через оригинал.

По кинематическому механизму сканера:

ручные сканеры - проблема ровного и равномерного перемещения сканирующей головки по соответствующему изображению (от чего зависит качество сканированного изображения) возлагается на пользователя;

планшетные сканеры - сканирующая головка перемещается относительно бумаги с помощью шагового двигателя;

рулонные сканеры - отдельные листы документов протягиваются через устройство так, что сканирующая головка остается на месте (неприменимы для сканирования книг и журналов);

проекционные сканеры - вводимый документ кладется на поверхность сканирования изображением вверх, при этом блок сканирования также находится сверху, а перемещается только сканирующее устройство (возможно сканирование проекций трехмерных предметов).

По типу вводимого изображения:

черно-белые (штриховые или полутоновые);

цветные.

В черно-белом сканере изображение освещается белым светом, получаемым, как правило, от флуоресцентной лампы. Отраженный свет через редуцирующую линзу попадает на фоточувствительный элемент (ПЗС-линейка или ПЗС-матрица). Каждая строка сканирования изображения соответствует определенным значениям напряжения на ПЗС. Эти значения напряжения преобразуются в цифровую форму через АЦП (для полутоновыхсканеров ) или через компаратор (для двухуровневых "штриховых" сканеров ).

Для сканирования цветных изображений существует несколько технологий. Например, в сканерах фирмы Microtek сканируемое изображение поочередно освещается красным, зеленым и синим цветом, так что страница сканируется за три прохода. Похожий подход используется в сканерахEpson и Sharp, однако там смена цвета происходит для каждой строки, что позволяет избежать проблем с "выравниванием" пикселей при разных проходах. В сканерах Hewlett Packard и Ricoh сканируемое изображение освещается источником белого света, а отраженный свет через редуцирующую линзу попадает на трехполосную ПЗС-линейку через систему специальных фильтров, разделяющих свет на три компоненты: красный, синий, зеленый.

Для связи с компьютером сканеры, как правило, используют один из универсальных периферийных интерфейсов: SCSI, IEEE 1284 или USB.

Для унифицирования прикладного программного интерфейса драйвера сканера (а также цифровых камер) в 1992 г. компаниями Aldus, Caere, Eastman Kodak, Hewlett Packard и Logitech была разработана спецификация TWAIN6).

Устройства вывода

Монитор

Монитор (дисплей) - устройство визуализации текстовой или графической информации без ее долговременной фиксации. По типу отображаемой информации мониторы делят на алфавитно-цифровые (в настоящее время не используются) и графические. По способу формирования изображения графические дисплеи делят на векторные (не используются в ПК) и растровые. В векторном дисплее изображение строится из элементарных отрезков векторов (в случае ЭЛТ - электронный луч непрерывно "вырисовывает" контур изображения, собирая его из этих векторов). В растровых дисплеях изображение получают с помощью матрицы точек (в случае ЭЛТ - электронные лучи пробегают по строкам экрана, подсвечивая требуемые точки своим цветом). Наиболее широкое распространение получили мониторы на базе электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) и на основе жидких кристаллов (ЖК).

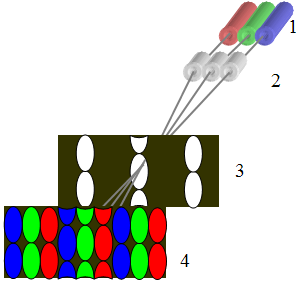

Принцип действия ЭЛТ-мониторов заключается в том, что испускаемый электродом (электронной пушкой) пучок электронов, попадая на экран, покрытый люминофором, вызывает его свечение (рис. 16.2). На пути пучка электронов находятся дополнительные электроды: отклоняющая система (определяет направление пучка) и модулятор (регулирует яркость получаемого изображения). В случае цветного монитора имеются три электронных пушки с отдельными схемами управления, а на поверхность экрана нанесен люминофор трех основных цветов: R (red) - красный, G (green) - зеленый, B (blue) - синий. Чтобы каждая пушка попадала только по люминофору своего цвета, используется теневая маска. Электронный луч периодически сканирует весь экран, образуя близкорасположенные строки развертки. По мере движения луча по строкам видеосигнал, подаваемый на модулятор, изменяет яркость определенных пикселей, образуя видимое изображение. В цикле сканирования луч движется по зигзагообразной траектории от левого верхнего угла экрана к нижнему правому. Прямой ход луча по горизонтали осуществляется сигналом строчной (горизонтальной) развертки, а по вертикали - сигналом кадровой (вертикальной) развертки.

Рис. 16.2. Устройство ЭЛТ: 1 - электронные пушки, 2 - отклоняющая система, 3 - теневая маска, 4 - люминофоры

Очевидно, наиболее важными параметрами для монитора являются: частота кадровой развертки, частота строчной развертки и полоса пропускания видеосигнала. Частота кадровой развертки во многом определяет устойчивость изображения (отсутствие мерцаний). Ассоциация VESA1) рекомендует использовать для разрешений 640х480 и 800х600 частоту кадровой развертки не ниже 72 Гц, а для разрешения 1024х768 - не ниже 70 Гц. Современныемониторы поддерживают кадровые развертки в диапазоне 60-160 Гц. Частота строчной развертки определяется произведением частоты вертикальной развертки на количество выводимых строк в одном кадре с учетом обратного хода (разрешение по вертикали), типичное значение - 30-64 кГц (отражает количество строк, которое монитор может воспроизвести за одну секунду). Полоса видеосигнала определяется произведением разрешения по горизонтали с учетом обратного хода на частоту строчной развертки (отражает число точек в строке, которое монитор может воспроизвести за одну секунду). К важным факторам, определяющим четкость изображения, относят также размеры точек люминофора, а точнее - расстояние между ними (dot pitch), типичное значение - 0,25-0,28 мм.

Работа

ЖК-мониторов основана на свойстве

некоторых веществ проявлять анизотропию

в текучем ("жидком") состоянии.

Первый ЖК-монитор был продемонстрирован

американской фирмой RCA в

1966 году. Для изготовления ЖК-мониторов

используют так называемые нематические

кристаллы, молекулы которых имеют форму

палочек или вытянутых пластинок. В

отсутствии электрического поля молекулы

этого вещества образуют скрученные

спирали (обычно 90 ![]() ).

В результате такой ориентации молекул

плоскость поляризации проходящего

света поворачивается. Если же к прозрачным

электродам приложено напряжение, спираль

молекул распрямляется (они ориентируются

вдоль поля), при этом поворота плоскости

поляризации проходящего света не

происходит. Используя подходящим образом

ориентированный пленочный поляризатор,

можно добиться, чтобы в первом случае

ЖК-элемент пропускал проходящий свет,

а во втором - нет.

).

В результате такой ориентации молекул

плоскость поляризации проходящего

света поворачивается. Если же к прозрачным

электродам приложено напряжение, спираль

молекул распрямляется (они ориентируются

вдоль поля), при этом поворота плоскости

поляризации проходящего света не

происходит. Используя подходящим образом

ориентированный пленочный поляризатор,

можно добиться, чтобы в первом случае

ЖК-элемент пропускал проходящий свет,

а во втором - нет.

Таким образом, каждая точка изображения на ЖК-мониторе представляет из себя соответствующий TSTN2) -элемент, а весь экран - матрицу этих элементов. Для адресации ЖК-элементов можно использовать два метода: прямой (пассивный) и косвенный (активный). При прямой адресации элементов каждая выбираемая точка изображения активируется подачей напряжения на соответствующий проводник-электрод для строки (общий для целой строки) и на проводник-электрод для столбца (общий для всего столбца). Матрицы с пассивным управлением ("пассивные матрицы") имеют недостаточный контраст изображения, т.к. электрическое поле возникает не только в точке пересечения адресных проводников, но и на всем пути распространения тока. Эта проблема решается при использовании так называемых активных матриц, когда каждой точкой изображения управляет свой независимый электронный переключатель (как правило, TFT3) ).

При применении активных матриц большое значение имеют такие параметры, как малое время отклика (типичное значение - 10-25 мкс) и большой угол зрения (75 -120 ).

При подключении мониторов к видеокарте используются в основном два типа разъемов: разъем DB-15 с аналоговым видеосигналом и опционально с цифровым интерфейсом DDC4) и разъем DVI (Digital Visual Interface), позволяющий передавать как аналоговый видеосигнал, так и цифровой.

Принтеры

Под принтером обычно подразумевают устройство вывода данных, преобразующее информацию в удобную для чтения форму на бумаге. Принтерыклассифицируют по следующим критериям:

По способу печати:

последовательные - печатный документ формируется символ за символом;

строчные - при печати устройство формирует сразу всю строку целиком;

страничные - на бумагу наносится изображение сразу всей страницы.

По технологии печати:

ударные (для переноса красящего вещества используется механический удар);

безударные.

К ударным принтерам относят матричные принтеры. В них печатающая головка из 9, 18 или 24 игл, приводимых в движение электромагнитами, крепится к каретке и перемещается вместе с ней по направляющим параллельно бумаге вдоль печатаемой строки. Часть игл матрицы приводится в движение, и они "ударяют" по красящей ленте, находящейся между головкой и бумагой, формируя, таким образом, след из маленьких точек. К недостаткам этихпринтеров относят низкую скорость печати и высокий уровень шума при работе. Достоинством же является то, что они оставляют оттиски букв на бумаге, а это важно при составлении финансовых или официальных документов. Следует отметить, что у этой технологии печати в общем случае нежесткие требования к качеству бумаги.

К безударным относят струйные чернильные принтеры. У них, так же как и у матричных, головка движется в горизонтальной плоскости над бумагой.Печатающая головка содержит сопла, через которые подаются чернила. У разных моделей количество сопел может варьироваться от 12 до 64. Различные технологии струйных принтеров отличаются способом выбрасывания чернильной капельки из сопла. В принтерах Cannon и Hewlett Packard используется технология bubble-jet (или thermal ink jet). В каждом сопле находится нагревательный элемент (тонкопленочный резистор). При резком нагревании образуется чернильный паровой пузырь, который выталкивает из сопла очередную порцию чернил. В принтерах Epson используется технология piezo ink jet. Выбросом капли из сопла управляет диафрагма из пьезоэлемента. Под действием электрического поля пьезоэлементдеформируется и выталкивает каплю из сопла. Скорость работы струйных принтеров примерно такая же, как и у матричных. Несомненным преимуществом перед матричными принтерами является низкий уровень шума при работе. Однако следует иметь в виду, что струйные принтерытребуют высококачественной бумаги. В целом, необходимо отметить, что расходные материалы для данной технологии являются самыми дорогими, по сравнению с принтерами других технологий печати.

Другой популярной безударной технологией является технология электрографической печати, которая используется в так называемых лазерныхпринтерах. Луч микромощного полупроводникового лазера формирует электронное изображение на фотоприемном барабане. Барабану предварительно сообщается некий статический заряд. Таким образом, освещаемые и неосвещаемые лазером участки барабана имеют разный заряд. К заряженным участкам прилипают частицы порошкообразного тонера. При соприкосновении бумаги с барабаном на ней остается отпечаток, который фиксируется за счет нагрева частиц тонера до температуры плавления. Лазерные принтеры имеют высокую скорость печати и высокую разрешающую способность. Недостатком является высокая цена принтеров и необходимость использования качественной бумаги.

Для управления принтером используются специальные языки. Для матричных и струйных принтеров наибольшее распространение получил язык ESC/P5). Для лазерных и некоторых струйных принтеров основными языками управления являются PCL6) фирмы Hewlett Packard и PostScript фирмы Adobe.

Для подключения принтеров используют RS-232C, IEEE 1284 или USB.

26.

Структура программного обеспечения

ЭВМ

В

настоящее время отсутствует единая

классификация состава программного

обеспечения. Литературные источники

по-разному трактуют структуры программных

средств ЭВМ различных классов. Наиболее

сложное ПО по

структуре и составу имеют большие

универсальные ЭВМ широкого назначения,

так как они призваны обеспечивать

пользователей самыми разнообразными

сервисными услугами независимо от

характера их задач.

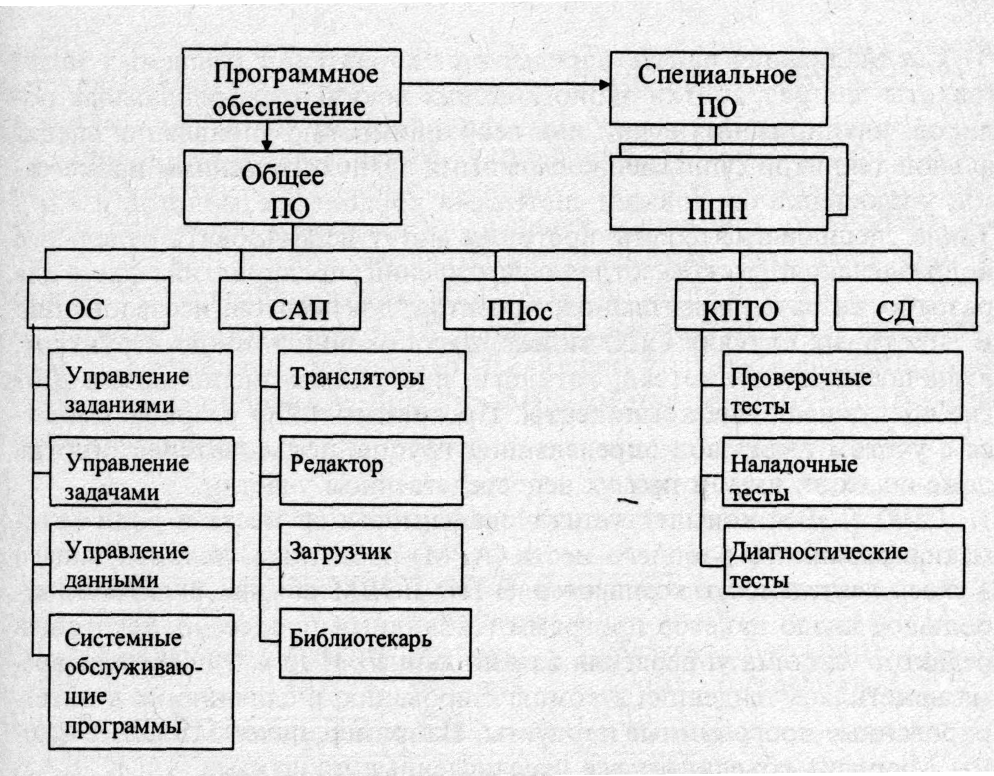

Программное

обеспечение ЭВМ разделяют на общее, или

системное (general Software), и специальное,

или прикладное (application or special Software) (рис.

10.1).

Рис.

10.1. Структура

программного обеспечения

Общее

ПО объединяет

программные компоненты, обеспечивающие

многоцелевое применение ЭВМ и мало

зависящие от специфики вычислительных

работ пользователей. Сюда входят

программы, организующие вычислительный

процесс в различных режимах работы

машин, программы контроля работоспособности

ЭВМ, диагностики и локализации

неисправностей, программы контроля

заданий пользователей, их проверки,

отладки и т.д.

Общее ПО обычно

поставляется потребителям комплектно

с ЭВМ. Часть этого ПО может быть реализована

в составе самого компьютера. Например,

в ПЭВМ часть программ ОС и часть

контролирующих тестов следует

рассматривать как неотъемлемую часть

этих машин.

Специальное

ПО (СПО)

содержит пакеты прикладных программ

пользователей (ППП),

обеспечивающие специфическое применение

ЭВМ и ВС.

Прикладной

программой называется программный

продукт, предназначенный для решения

конкретной задачи пользователя. Обычно

прикладные программы объединяются в

пакеты, что является необходимым

атрибутом автоматизации труда каждого

специалиста-прикладника. Комплексный

характер автоматизации производственных

процессов предопределяет многофункциональную

обработку данных и объединение отдельных

практических задач в ППП.

Специализация

пакета определяется характером решаемых

задач (пакеты для разработки экономических

документов, рекламных роликов,

планирования и др.) или необходимостью

управления специальной техникой

(управление сложными технологическими

процессами, управление бортовыми

системами кораблей, самолетов и т.п.).

Такие специальные пакеты программ могут

использовать отдельные подразделения,

службы, отделы учреждений, предприятий,

фирм для разработки различных планов,

проектов, документов, исследований. В

некоторых случаях СПО может иметь очень

сложную структуру, включающую библиотеки,

каталоги, программы-диспетчеры и другие

обслуживающие компоненты. Программы

СПО разрабатываются с учетом интересов

определенной группы пользователей,

иногда даже по их заказам и при их

непосредственном участии.

СПО

ПЭВМ комплектуется в зависимости от

места и роли автоматизированного

рабочего места (АРМ) работника,

использующего в своей деятельности

компьютер. В ПО ПЭВМ обычно включают

небольшое число пакетов программ

(табличный процессор, текстовый редактор,

система управления базами данных и

др.). В последнее время наметилась

тенденция к комплексированию и слиянию

их в интегрированные программные

продукты. Например, пакет MS Office фирмы

Microsoft объединяет все перечисленные

продукты.

Общее

ПО включает в свой состав:

•

операционную систему (ОС);

•

систему автоматизации программирования

(САП);

•

комплекс программ технического

обслуживания (КПТО);

•

пакеты программ, дополняющие возможности

ОС (ППос);

•

систему документации (СД).

Операционная

система служит

для управления вычислительным процессом

путем обеспечения его необходимыми

ресурсами.

Средства

автоматизации программирования объединяют

программные модули, обеспечивающие

этапы подготовки задач к решению

(перечень этих этапов был приведен в п.

1.5).

Модули

КПТО предназначены

для проверки работоспособности

вычислительного комплекса.

Важной

частью ПО является система документации,

хотя она и не является программным

продуктом. СД предназначается для

изучения программных средств подсистем

ПО, она определяет порядок их использования,

устанавливает требования и правила

разработки новых программных компонентов

и особенности их включения в состав ОПО

или СПО.

По

мере развития ЭВМ и ВС программное

обеспечение постоянно усложняется по

своей структуре и составу программных

модулей. В настоящее время затраты на

разработку и приобретение программных

продуктов в несколько раз превышают

стоимость технических средств (Hardware).

Наиболее динамичное развитие оно

получило в 1980—1985 годы (см. рис. 1.5), когда

были выявлены закономерности управления

вычислительными процессами в

однопроцессорных (одномашинных)

системах.

Программное

обеспечение современных ЭВМ и ВС строится

по иерархическому модульному принципу.

Это дает возможность адаптации ЭВМ

и ВС к конкретным условиям применения,

открытость системы для расширения

состава предоставляемых услуг, способность

систем к совершенствованию, наращиванию

мощности и т.д.

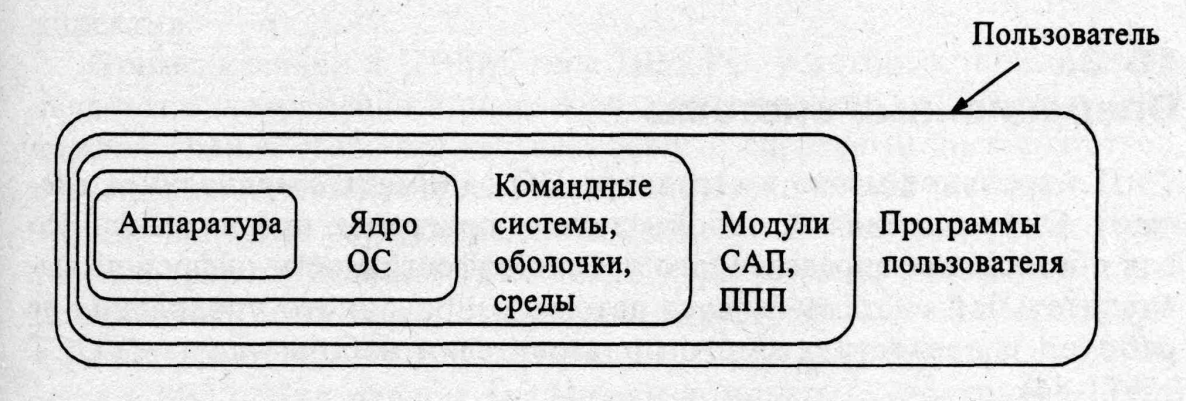

Программные

модули ПО, относящиеся к различным

подсистемам, представляют для

пользователя своеобразную иерархию

программных компонентов, используемую

им при решении своих задач (рис. 10.2).

Рис.

10.1. Структура

программного обеспечения

Общее

ПО объединяет

программные компоненты, обеспечивающие

многоцелевое применение ЭВМ и мало

зависящие от специфики вычислительных

работ пользователей. Сюда входят

программы, организующие вычислительный

процесс в различных режимах работы

машин, программы контроля работоспособности

ЭВМ, диагностики и локализации

неисправностей, программы контроля

заданий пользователей, их проверки,

отладки и т.д.

Общее ПО обычно

поставляется потребителям комплектно

с ЭВМ. Часть этого ПО может быть реализована

в составе самого компьютера. Например,

в ПЭВМ часть программ ОС и часть

контролирующих тестов следует

рассматривать как неотъемлемую часть

этих машин.

Специальное

ПО (СПО)

содержит пакеты прикладных программ

пользователей (ППП),

обеспечивающие специфическое применение

ЭВМ и ВС.

Прикладной

программой называется программный

продукт, предназначенный для решения

конкретной задачи пользователя. Обычно

прикладные программы объединяются в

пакеты, что является необходимым

атрибутом автоматизации труда каждого

специалиста-прикладника. Комплексный

характер автоматизации производственных

процессов предопределяет многофункциональную

обработку данных и объединение отдельных

практических задач в ППП.

Специализация

пакета определяется характером решаемых

задач (пакеты для разработки экономических

документов, рекламных роликов,

планирования и др.) или необходимостью

управления специальной техникой

(управление сложными технологическими

процессами, управление бортовыми

системами кораблей, самолетов и т.п.).

Такие специальные пакеты программ могут

использовать отдельные подразделения,

службы, отделы учреждений, предприятий,

фирм для разработки различных планов,

проектов, документов, исследований. В

некоторых случаях СПО может иметь очень

сложную структуру, включающую библиотеки,

каталоги, программы-диспетчеры и другие

обслуживающие компоненты. Программы

СПО разрабатываются с учетом интересов

определенной группы пользователей,

иногда даже по их заказам и при их

непосредственном участии.

СПО

ПЭВМ комплектуется в зависимости от

места и роли автоматизированного

рабочего места (АРМ) работника,

использующего в своей деятельности

компьютер. В ПО ПЭВМ обычно включают

небольшое число пакетов программ

(табличный процессор, текстовый редактор,

система управления базами данных и

др.). В последнее время наметилась

тенденция к комплексированию и слиянию

их в интегрированные программные

продукты. Например, пакет MS Office фирмы

Microsoft объединяет все перечисленные

продукты.

Общее

ПО включает в свой состав:

•

операционную систему (ОС);

•

систему автоматизации программирования

(САП);

•

комплекс программ технического

обслуживания (КПТО);

•

пакеты программ, дополняющие возможности

ОС (ППос);

•

систему документации (СД).

Операционная

система служит

для управления вычислительным процессом

путем обеспечения его необходимыми

ресурсами.

Средства

автоматизации программирования объединяют

программные модули, обеспечивающие

этапы подготовки задач к решению

(перечень этих этапов был приведен в п.

1.5).

Модули

КПТО предназначены

для проверки работоспособности

вычислительного комплекса.

Важной

частью ПО является система документации,

хотя она и не является программным

продуктом. СД предназначается для

изучения программных средств подсистем

ПО, она определяет порядок их использования,

устанавливает требования и правила

разработки новых программных компонентов

и особенности их включения в состав ОПО

или СПО.

По

мере развития ЭВМ и ВС программное

обеспечение постоянно усложняется по

своей структуре и составу программных

модулей. В настоящее время затраты на

разработку и приобретение программных

продуктов в несколько раз превышают

стоимость технических средств (Hardware).

Наиболее динамичное развитие оно

получило в 1980—1985 годы (см. рис. 1.5), когда

были выявлены закономерности управления

вычислительными процессами в

однопроцессорных (одномашинных)

системах.

Программное

обеспечение современных ЭВМ и ВС строится

по иерархическому модульному принципу.

Это дает возможность адаптации ЭВМ

и ВС к конкретным условиям применения,

открытость системы для расширения

состава предоставляемых услуг, способность

систем к совершенствованию, наращиванию

мощности и т.д.

Программные

модули ПО, относящиеся к различным

подсистемам, представляют для

пользователя своеобразную иерархию

программных компонентов, используемую

им при решении своих задач (рис. 10.2).

27. Классификация технических средств автоматизации не является чем-то, уж слишком, сложным и нагруженным. Однако, в целом технологические средства автоматизации имеют достаточно разветвленную структуру классификации. Попробуем разобраться с ней.

Современные средства автоматизации делятся на две группы: коммутированные и некоммутированные (программированные) технические средства автоматизации:

1) Коммутированные средства автоматизации • Регуляторы • Релейные схемы

2) Программированные средства автоматизации • ADSP процессоры • ПЛК • ПКК • ПАК • Специализированные контроллеры

• ADSP процессоры – средство автоматизации, которое используются для сложного математического анализа процессов в системе. Эти процессоры имеют быстродействующие модули ввода/вывода, которые с высокой частотой могут передавать данные на центральный процессор, который с помощью сложного математического аппарата анализирует работу системы. Пример – системы вибродиагностики, которые используют для анализа ряды Фурье, спектральный анализ и счетчик импульсов. Как правило, такие процессоры исполняются в виде отдельной PCI платы, которая монтируется в соответствующий слот компьютера и использует ЦП для математической обработки.

• ПЛК – самые распространенные средства автоматизации. Имеют собственный блок питания, центральный процессор, оперативную память, сетевую карту, модули ввода/вывода. Преимущество – высокая надежность работы системы, адаптация к промышленным условиям. Кроме того используются программы, которые выполняются циклически и имеют так называемый Watch Dog, который используется для предотвращения зависания программы. Также программа выполняется последовательно и не имеет параллельных связей и этапов обработки, которые могли бы привести к негативным последствиям.

• ПКК – компьютер с платами ввода/вывода, сетевыми картами, которые служат для ввода/вывода информации.

• ПАК (программированные автоматизированные контроллеры) – ПЛК+ПКК. Имеют распределенную сетевую структуру для обработки данных (несколько ПЛК и ПКК).

• Специализированные контроллеры – не являются свободно программируемыми средствами автоматизации, а используют стандартные программы, в которых можно изменить только некоторые коэффициенты (параметры ПИД-регулятора, время хода исполнительного механизма, задержки и т.д.). Такие контроллеры ориентированы на заранее известную систему регулирования (вентиляция, отопление, ГВС). В начале нового тысячелетия эти технические средства автоматизации получили большое распространение.

Особенностью ADSP и ПКК является использование стандартных языков программирования: C, C++, Assembler, Pascal , — так как они созданы на базе ПК. Эта особенность средств автоматизации является одновременно и достоинством и недостатком. Преимущество в том, что с помощью стандартных языков программирования можно написать более сложный и гибкий алгоритм. Недостаток – для работы с ними необходимо создавать драйверы и использовать язык программирования, который является более сложным.

Преимуществом ПЛК и ПАК является использование инженерных языков программирования, которые стандартизованы IEC 61131-3 . Эти языки рассчитаны не на программиста, а на инженера-электрика.