- •1.Основные определения и классификация инноваций.

- •2.Тенденции развития российской экономики в 1991-2012 гг.(1991-2001 и 2002-2012)

- •3. Возникновение, становление и основные черты инновационного менеджмента.

- •4. Становление научной концепции инновационного менеджмента

- •5. Приоритеты в управлении и тенденции развития.

- •6.7.Инновационное развитие фирмы – основа повышения эффективности ее деятельности.

- •11 Понятие, цель и задачи системы инновационного менеджмента

- •12. Национальна система государственного регулирования инновационной деятельности

- •14.Основные функции инновационного менеджмента

- •15. Внутрифирменное управление

- •16.Коммерциализация новшеств

- •17.Особенности организации инноваций

- •54Б.Демонополизация и наращивание инновационного потенциала экономики.

- •55Б.Основные этапы проведения оценки риска при реализации инновационного проекта.

- •56Б.Основные показатели экономического эффекта инноваций. К системе показателей предъявляются

- •59.Политические риски при реализации инновационных проектов.

- •60.Роль руководителя в процессе инновационной деятельности.

- •61.Сопротивление инновациям и методы его нейтрализации

- •62.Основные направления государственной поддержки инновационной политики.

- •63.Инновационный маркетинг как особый вид инновационной деятельности.

6.7.Инновационное развитие фирмы – основа повышения эффективности ее деятельности.

Инновационное развитие предприятия — основа повышения эффективности его деятельности

Инновации на предприятии — форма проявления научно-технического прогресса на микроуровне. Они способствуют обновлению номенклатуры выпускаемой продукции, повышению ее качества в целях удовлетворения потребностей потребителей и максимизации прибыли организации.

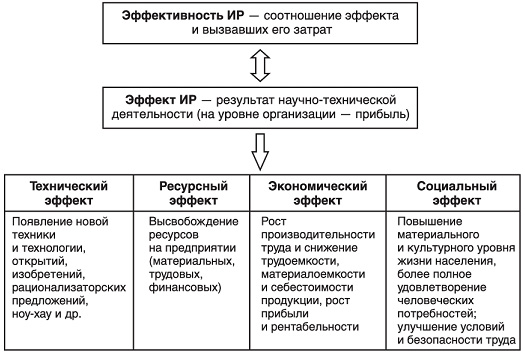

Эффективность инновационного (научно-технического) развития предприятия определяют исходя из соотношения эффекта (прибыли организации) и вызвавших его затрат. Выделяют четыре основных вида эффекта от инноваций: технический, ресурсный, экономический и социальный.

На успех реализации инноваций на предприятии влияет множество факторов, среди которых отметим научно-технический потенциал; производственно-техническую базу; основные виды ресурсов; крупные инвестиции; соответствующую систему управления. Правильное соотношение и использование этих факторов, а также тесная взаимосвязь через систему управления между инновационной, производственной и маркетинговой деятельностью фирмы приводят к положительному результату осуществления инновационной стратегии.

Инновационное развитие предприятия — основа повышения эффективности его деятельности

|

|

Эффективность инновационного (научно-технического) развития организации определяют исходя из соотношения эффекта и вызвавших его затрат (рис. 2.1). Эффективность — относительная величина, измеряемая в долях единицы или в процентах и характеризующая результат произведенных затрат. Критерий эффективности — максимизация эффекта (прибыли) при заданных затратах или минимизация затрат (издержек производства) на достижение заданного эффекта.

Таким образом, инновационное развитие организации тесно связано с ее инвестиционной деятельностью. Значительные инвестиции требуются как для того, чтобы довести результаты научно- исследовательских работ (лабораторные технологии) до промышленной готовности (промышленные или опытно-промышленные технологии), так и для покупки готовой промышленной технологии (которая гораздо менее капиталоемка).

В последние годы большое значение имеет системное реформирование российских предприятий. Следует кардинально изменить технологию производства, что связано с инновационной стратегией предприятий, организаций и фирм, что важно в условиях рыночной экономики, характеризующейся быстрым изменением конъюнктуры и активной конкурентной борьбой предприятий. Эффективная разработка и внедрение инноваций позволяют предприятию успешно функционировать в уже освоенных областях и открывают возможности выхода на новые направления. На успех реализации инноваций в организации влияют:

научно-технический потенциал;

производственно-техническая база;

основные виды ресурсов;

крупные инвестиции;

соответствующая система управления.

Правильное соотношение и использование этих факторов, а также тесная взаимосвязь через систему управления между инновационной, производственной и маркетинговой деятельностью фирмы приводят к положительному результату осуществления ин- н ова цио н н о й страте г и и.

В основе формирования инновационных стратегий лежат общие социально-экономические цели и инновационные задачи организации. Получение прибыли и ее максимизация — основополагающая цель организации в рыночных условиях. Для ее достижения организация определяет конкретные цели более низких порядков. Среди общих социально-экономических целей второго уровня можно отметить:

рост масштабов производства;

рост доли рынка;

стабилизацию положения на рынке;

освоение новых рынков

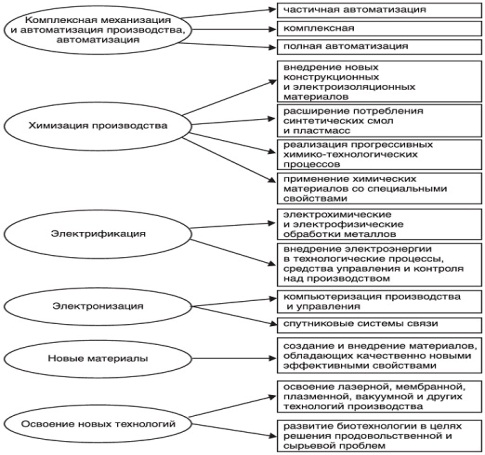

Основные направления инновационного развития предприятия в современной экономике:

Инновации, тем не менее, требуют не только значительных инвестиций, но и эффективного управления в целях получения положительного результата от их применения.

8. Для запуска механизмов разработки и внедрения инноваций необходима соответствующая концентрация интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов, их эффективная комбинация во времени и пространстве. Совокупность всех доступных для хозяйствующего субъекта экономических ресурсов (земля, труд, капитал, предпринимательские способности человека) определяет основу его потенциала. Мировая практика предлагает широкий спектр экономических инструментов научно-технической, инновационной и промышленной политики, с помощью которых можно управлять инновационным процессом в экономических системах. В рамках данного исследования особый интерес представляет изучение инновационных механизмов на микроуровне. Среди российских авторов, проблематика работ которых касается данного вопроса, следует отметить Дагаева А.А., Аньшину В.М., Шеко П., Ковалева Г.Д., Колоколова В.А., Варшавскую Е., Кабалину В.И. Несмотря на научную значимость работ указанных авторов, вопрос об системных элементах механизма управления инновациями не исследован в полной мере. Следует уточнить некоторые понятия и выделить ряд дополнительных механизмов управления инновациями, осуществляемого на уровне предприятия. Основываясь на определении, предложенном В.А. Колоколовым, под инновационным механизмом будем понимать организационно-экономическую форму осуществления инновационной деятельности и способствования ее проведению, поиска инновационных решений, а также рычаги стимулирования и регулирования этой деятельности. На наш взгляд следует различать два термина, связывающих инновации и управление: «инновационное управление» и «управление инновациями». Несмотря на их кажущуюся схожесть, они касаются двух разных аспектов управления. Первый термин может быть отнесен к области собственно управления предприятием посредством новых подходов, применяемых руководством для решения задач, стоящих перед различными подразделениями, группами коллективов. Объектом управления в данном случае выступает предприятие и его составные части. В таком случае мы имеем ввиду инновационный менеджмент, т.е. менеджмент, преимущественно направленный на повышение эффективности функционирования и развития предприятия. Термин «управление инновациями» связан с «адаптацией» собственно инноваций (инновационных процессов, деятельности, изменений), подразумевает комплекс мероприятий по стимулированию инновационных идей и реализации их в рамках производственных, сервисных и других процессов на предприятии. Объектом управления выступают инновационные идеи, разработки, новые продукты, персонал и его потенциал и т.д. При таком подходе система механизмов управления инновациями может быть представлена следующими функциональными группами: механизмами организации инновационной деятельности; разработки и внедрения инноваций; финансирования инновационной деятельности; мотивационные и стимулирующие инновационные механизмы; механизмы технологического трансфера; интеллектуальной собственности; механизмы планирования инновационных мероприятий и контроля; механизмы взаимодействия участников инновационного процесса. Рассмотрим некоторые из них. В группу механизмов разработки и внедрения инноваций можно включить механизмы поиска инновационных решений, механизмы разработки и внедрения. Механизмы поиска направлены на генерацию новых идей, технических решений и т.д. Можно выделить три пути поиска идей: разработка новых идей (генерирование идей); критический пересмотр и модификация известных проблемных решений или определенных вариантов решений; поиск уже работающих общих или частных решений (использование известного научно-технического опыта и знания, приобретение лицензий). Все идеи и разработки могут различаться в зависимости от затрат времени и финансов для их реализации. Для запуска механизмов разработки и внедрения инноваций необходима соответствующая концентрация интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов, их эффективная комбинация во времени и пространстве. Совокупность всех доступных для хозяйствующего субъекта экономических ресурсов (земля, труд, капитал, предпринимательские способности человека) определяет основу его потенциала. В подходах к определению инновационного потенциала можно выделить ряд общих моментов. В структуре инновационного капитала выделяют совокупности ресурсов, необходимых для эффективного осуществления инновационной деятельности. При определении инновационного потенциала предприятия оценивают не только возможности инновационной сферы, но и анализировать достаточность ресурсов для текущего производства, финансово-экономического обеспечения производства. Кроме ресурсной составляющей в современной экономической теории подчеркивают определяющее значение блока управления. Инновационный потенциал связывают с уровнем развития таких его функций как производство, маркетинг, исследования и разработки, материально-техническое снабжение, а также применяемыми стратегиями конкурентной борьбы. Инновационный потенциал рассматривают в единстве с инновационной инфраструктурой и инновационной культурой предприятия. Основываясь на приведенных основных идеях, можно определить инновационный потенциал как способность рассматриваемого объекта реального сектора обеспечить достаточную степень обновления факторов производства, их комбинаций в технологическом процессе выпускаемого продукта, организационно-управленческих структур и корпоративной культуры. В системе механизмов стимулирования и мотивации следует выделить внутренние и внешние составляющие. Внешнее стимулирование предполагает создание условий, в которых осуществление инновационной деятельности будет выгодным (прибыльным). Основными рычагами внешнего (государственного) стимулирования могут быть: введение налоговых льгот; субсидирование части процентных ставок по кредитам на научные разработки и исследования; отнесение затрат на НИОКР на себестоимость; улучшение среды функционирования бизнеса; повышение эффективности общественных институтов и государственного аппарата; децентрализация государственной поддержки, формирование сети «институтов развития»; поддержка в области обучения персонала, содействие сертификации продукции; предоставление бизнесу научно-технической информации и результатов НИОКР; предоставление площадей на территории государственных Вузов или НИИ на льготных условиях; поддержка не отдельных предприятий, а групп отраслевых ассоциаций; формирование инновационных кластеров, де возможно совместное обучение и эффективный обмен лучшим опытом между малыми, средними и крупными предприятиями. Внутреннее стимулирование предполагает создание благоприятных условий внутри предприятия в целях развития инновационных способностей работников. Благоприятная для инноваций организация должна поддерживать творческие процессы и обеспечивать возможности для реализации позитивно оцененных идей вплоть до успешного внедрения. Элементами внутренней мотивации и стимулирования выступают: позиция и поведение руководителей, кадровая политика, организация информационных и коммуникационных процессов, финансовое стимулирование, развитие фирменной культуры, внутрифирменное развивающее обучение. В качестве следующего элемента инновационного механизма управления можно назвать механизм технологического трансфера . Это передача технологий, разработанных в государственном и предпринимательском секторах. На производственных предприятиях (особенно средних и малых) сфера исследований как правило ограничивается разработками, а фундаментальные и прикладные исследования могут быть переданы посредством технологического трансфера. Внешними источниками знаний в данном случае могут выступать: обмен научно-технической информацией путем участия в конференциях, ярмарках; трансфер знаний благодаря принятию на работу сотрудников со специальной подготовкой, выпускников университетов; совместные исследования с другими предприятиями; приобретение патентов и лицензий для использования в специальном проекте; кооперация в разработках. Наиболее значимые требования к механизму интеллектуальной собственности в рамках предприятия – это: низкозатратность процессов патентирования; возможность свободной покупки лицензии для организации производства новых продуктов и технологий; обеспечение законодательной защиты прав собственности на интеллектуальный продукт. К вышеупомянутым механизмам на наш взгляд необходимо добавить механизмы планирования и контроля внутрифирменной инновационной деятельности, а также механизм взаимодействия участников инновационного процесса . Участниками инновационного процесса могут быть «инсайдеры». К ним относятся работники предприятия: руководители разных уровней, специалисты – экономисты, инженеры, конструкторы, технологи, а также рядовые рабочие. К аутсайдерам можно отнести внешних собственников, банки, представителей федеральных, местных органов власти и общественных организаций, научно-исследовательские организации и провайдеров технологий, другие предприятия. При анализе взаимодействия участников инновационного процесса важны следующие моменты: совокупность формальных и неформальных правил, регулирующих взаимодействие; степень участия в инициировании, разработке, реализации проектов и программ; степень заинтересованности и направленность интересов различных участников в процессе внедрения инноваций; распределение функций контроля и оценки результатов, социальный эффект инноваций.

9. Организация инновационного менеджмента представляет собой систему мер, направленных на рациональное сочетание всех его элементов в едином процессе управления инновациями. Элементами процесса управления инновациями являются орудия труда, предметы труда, технология инновационного менеджмента. В инновационном менеджменте орудием труда служат различные технические средства (аппараты, предназначенные для сбора анализа, хранения и передачи информации (компьютеры и сети (в т.ч. Интернет), терминалы, электронные устройства, телефаксы и т.п.).

Предметом труда является информационный продукт (прежде всего командная информация), а технология инновационного менеджмента представляет собой совокупность методов и форм реализации информационного продукта как управляющего воздействия на создание, продвижение и диффузию инноваций.

Организация инновационного менеджмента связывает в единую систему функционирования во времени и пространстве указанные выше элементы процесса управления. Инновационный менеджмент состоит из следующих элементов:

1) инновационного процесса; 2) определения цели управления инновацией; 3) выбора стратегии менеджмента инновации; 4) определения приемов управления инновацией; 5) разработки программы управления инновацией; 6) организации работ по выполнению программы; 7) контроля за выполнением намеченной программы; 8) анализа и оценки эффективности приемов управления; 9) корректировки приемов менеджмента инновации.

Организация инновационного менеджмента закладывается уже при создании и реализации инновации, т.е. в самом инновационном процессе. Инновационный процесс – это базис, от которого зависит в дальнейшем эффективность использования приемов инновационного менеджмента.

Он определяет основную идею инновации, характерные черты и специфику функционирования нового продукта или новой операции, особенности их создания, реализации и продвижения на рынке, комплекс мер по эффективному продвижению и какие приемы следует применять для диффузии конкретной инновации.

На втором плане организации инновационного менеджмента определяется цель управления данным новым продуктом или операцией. Цель – это результат, который необходимо получить. Целью инновационного менеджмента может быть прибыль, привлечение денежных средств, расширение сегмента рынка, выход на новый рынок, поглощение других институтов, поднятие имиджа и т.п.

Инновации тесно связаны с риском и с рисковым вложением капитала, поэтому конечная цель инноваций – это оправдание риска и получение максимальной прибыли на все свои затраты (денег, времени, труда). Любое действие, связанное с риском, всегда целенаправленно, так как отсутствие цели делает решение, связанное с риском, бессмысленным.

Важным этапом организации является выбор стратегии управления инновациями. От правильно выбранной стратегии управления зависит и правильность выбора приемов управления инновацией, их результативность и эффективность. На этих двух этапах важная роль принадлежит инженеру, менеджеру, аналитикам, экспертам и консультантам. Главным субъектом управления, безусловно, является менеджер. Он имеет два права: право выбора и право ответственности за него.

Право выбора означает право принятия решения, необходимого для реализации намеченной цели. Решение должно приниматься менеджером единолично. Для управления инновациями могут создаваться специализированные группы людей, состоящие из аналитиков, консультантов, экспертов. Каждый из них выполняет порученную ему работу и отвечает только за свой участок работ. Эти работники могут подготовить предварительное коллективное решение и принять его простым или квалифицированным (двумя третями, тремя четвертями или единогласно) большинством голосов. Однако окончательно выбрать вариант принятия решения должен только один человек, т.к. он одновременно принимает на себя и ответственность за данное решение, за его выполнение и эффективность.

При выборе стратегии и приемов менеджмента инноваций часто используется определенный стереотип, который складывается из опыта и знаний менеджера в процессе его работы. Большую роль в принятии эффективного решения играет интуиция менеджера, его чутье и прозорливость в работе. Наличие стереотипных действий дает менеджеру возможность в определенных типовых ситуациях действовать оперативно и наиболее оптимальным образом. При отсутствии типовых ситуаций менеджер должен переходить от стереотипных решений к поиску оптимальных, приемлемых для себя решений.

Подходы к решению задач по управлению инновациями зависят от цели управления, конкретных задач по управлению и могут быть разнообразными. Поэтому инновационный менеджмент обладает многовариантностью. Последнее означает сочетание стандартов и неординарности комбинаций, гибкость и неповторимость тех или иных способов действия в конкретной ситуации.

Инновационный менеджмент отличается высокой динамичностью. Его эффективность во многом зависит от быстроты реакции на изменение условий рынка и экономической ситуации. Поэтому инновационный менеджмент должен базироваться на знании стандартных приемов менеджмента, умении быстро и правильно оценивать конкретную ситуацию в стране, состояние рынка, место и положение на нем данного продуцента, а также способности менеджера быстро найти хорошее решение в данной ситуации в данный момент времени.

Готовых рецептов в инновационном менеджменте нет и быть не может, но, зная приемы и методы решения тех или иных задач, можно добиться ощутимого успеха в конкретной ситуации. Важные этапы организации инновационного менеджмента – разработка программы управления инновацией и организация работы по выполнению намеченных работ.

Программа управления инновацией представляет собой комплекс действий исполнителей, согласованный по срокам, результатам и финансовому обеспечению для достижения поставленной цели. Программы могут быть целевые и рабочие комплексные.

Рабочая программа представляет собой программу, разработанную для реализации какой-то частной цели. Это частная программа, тогда как целевая комплексная программа есть результат применения программно-целевого метода планирования, который предполагает наличие цели и программы по ее реализации. В ней предусматривается: что, когда, кто и за счет каких ресурсов должен сделать по созданию и управлению инновацией. Программно-целевой метод планирования инноваций – это процесс, включающий:

1) наличие проблемы;

2) разработку различных вариантов ее решения;

3) разработку комплексной программы развития системы;

4) создание механизма реализации комплексной программы (с указанием конкретных исполнителей, их прав и обязанностей, участков работы).

10.

Все глобальные перемены в жизни общества связаны с инновационной деятельностью. Различают две основные формы инновационного предпринимательства:

- создание, приобретение и использование новшеств в экономическом обороте (инновационное предпринимательство);

- производственный маркетинг (рыночное предпринимательство).

Инновационный процесс в содержательном плане представляет собой отражение задач инновационного предпринимательства.

Различают три формы инновационного процесса:

- простой внутриорганизационный (натуральный);

- простой межорганизационный (товарный);

- расширенный.

Натуральный - используется в одной фирме.

Товарный – используется в товарно-денежных отношениях и предполагает отделение его создания и изготовления от его потребления.

Расширенный – предполагает нарушение технологии производителя-пионера и создание новых производителей нововведений, что, в условиях конкуренции, способствует совершенствованию потребительских свойств выпускаемой продукции.

Переход простого инновационного процесса в товарный осуществляется в две фазы: создание и распространение новшества, диффузия новшества.

К сожалению, механизмы стимулирования диффузии нововведений недостаточно развиты, именно поэтому развитие инновационно - технологической деятельности (ИТД) приобретает особую важность и актуальность.

При организации ИТД важно располагать не просто новыми технологиями, а именно технологиями рыночной ориентации, т.е. способными к воспроизводству конкурентоспособных товаров на рынке. Рыночная коммерциализация технологий невозможна без инвестиций, а вместе они образуют единую схему, обязательными компонентами которой должны быть перспективные технологии, рынок инновационно - технологических продуктов, профессионально подготовленный персонал, материально-технические ресурсы и информационные ресурсы, финансы, законодательство, инновационная инфраструктура, базовые элементы которой представляют конкретные организации (юридические лица), удовлетворяющие определенному набору требований.

Как известно, важнейшим элементом инновационной инфраструктуры являются инновационно-технологические центры. Чтобы инновационные организации были конкурентоспособны в условиях открытого рынка и свободных цен кроме различных производственных ресурсов и направлений деятельности, им необходим специальный механизм – инновационный менеджмент по все цепочке инновационного процесса.

Таким образом, объектом инновационного менеджмента выступает ИТД, полный жизненный цикл которой реализуется в инновационно - технологических центрах – структурных элементах инновационно - индустриальной системы.

Чтобы поддержать и активизировать деятельность по вышеперечисленным направлениям в инновационной сфере, необходимо объединение (интеграции) организационных, финансовых и других ресурсов различных ведомств и структур, несущих ответственность за реализацию государственной инновационной политики.

Инструментом такой интеграции и концентрации всех необходимых ресурсов на приоритетных направлениях и задачах ИТД служит система инновационного менеджмента ИТЦ.